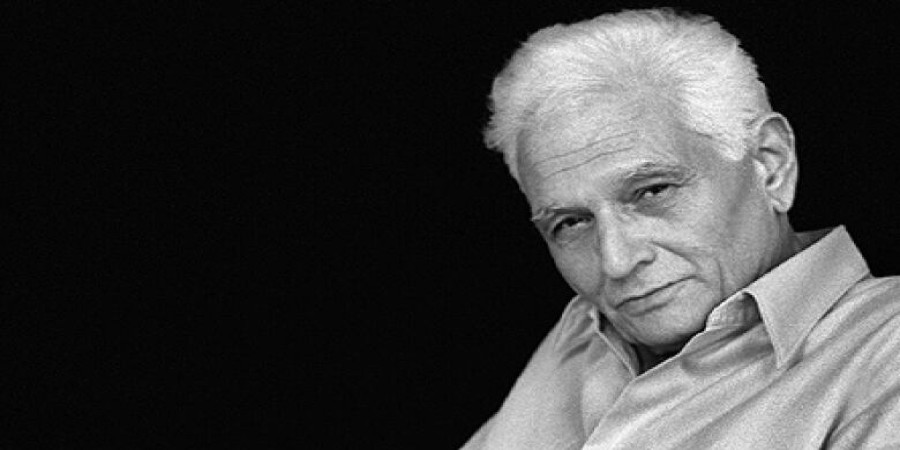

يبدو للناظر بعينٍ نظور، أنّ القرن الحالي هو قرن السبرانية أين يتجذر التّحكم الآلي في الوجود الإنسيّ، وهو عصر السيمولاكر “الفنتازما” (Φανταςμα)، تلك الصورة المزيفة أو بالأحرى هو “عصر كلبيٌّ بامتياز” بتعبير سلوتردايك حلّت فيه البندقية محلّ الكلمة، والاستبداد بدل السلم والتفاهة بدل الحقيق، والإيديولوجيا بدل الفلسفة، والأسطورة بدل العقل ونزعة التدمير بدل التنوير، وكوجيتو “الكراهية” بدل كوجيتو “الصداقة” (الفيليا). ههنا ينتأ السؤال على حين غرة، نتأة واحدة على لسان الفيلسوف جاك دريدا”ما- الدين؟“الذي بات منالأسئلة الفلسفيّة التي ما تزال بعد غير محسومة من لدُن المتفلسفين في قرننا الحالي. لذلك سنقف على شيء من برد اليقين من التعريف الذي ساقه دريدا بطريقة طريفة: “”ما الدين؟“الجواب: “الدين هو الإجابة“”. أليس هذا هو الجواب الذي ينبغي أن نلتزم بتقديمه في البداية بحسب دريدا؟

لنعود إلى نقطة الصفر ونفكّك عبارة “الدين” اشتقاقيا وننظر في اختلاف الألسن حول معناها والدلالات الحافّة بها. فالحقيق أنّ الدين إذا بحثنا في اشتقاقه الأصلي خاصة في اللّسان الفرنسي (Religion) مشتقة من لفظة (relegere) تعني ربط وأعاد وصدق وباللاتينية (legere) وتعني “قطف، جنى، جمع” إضافة التصديق، الوفاء، الإخلاص، الطاعة العمياء، التسليم بما وراء الدليل والعقل البرهاني والتطهير (catharsis =purger) إعادة قراءة المقدّس من جديد وهذه اللغات تحيل حسب دريدا إلى الدَيْنُ. وعبارة الدَيْنُ من فعل دان يدين دينا كما يحيل على الذنب والخطيئة أي الاعتراف في المسيحيّة بالخطيئة وفحص الضمير، وتحيل العبارة أيضا على معنى المسؤوليّة وقد نجد معنى آخر من لفظة الدين التي يشتق معناها من لفظة الإجابة أي “النداء” الذي يتعقب الإنسان حينما يفعل فعلا مشينا ويسميه هيدغر “نداء الضمير“.

ههنا يتشابك معنى الخالق بالمخلوق في عبارة الدين وتنسكب على حياة الأفراد وتتداخل إلى حد بعيد الغور كما يومئ “الكتاب المقدس، كتاب الحياة، ترجمة تفسيرية” في اليوم السّادس “قال الله لنصنع الإنسان على صورتنا“.وكما يورد في الأحاديث النبوية خصوصا القدسية منها وما تناقله المتصوفة مثل قول ابن عربي “أن الله خلق آدم على صورته” وما ورد على لسان الغزالي في كتابه “إلجام العوام عن علم الكلام”: “أن الله خمّر طين آدم بيده“. نستشف من ذلك أنّ التقاء المقدس بالدنيوي أي الآخر المطلق بالنّسبي (الإنسان) بلغة سبينوزا الطّبيعة المطبوعة بـالطّبيعة الطّابعة الآخر المطلق (الإله) أو بلغة لفيناس “الوجه هو الآخر اللانهائي” كما يقول “التقاء النّهائي باللانهائي“. كذلك عند استنطاقنا لعبارة “الإله” نظفر بالاشتقاق لغوي يدخره فعل “يأليه” بعبارة عبد الكريم الجيلي الذي تفرّد به دون غيره وكان له قصب السبق فيه. ومن هذا الفعل استخرجنا عبارة تأليه ومنها وله وهما تعنيان الحب والعشق. وعليه يمكن القول أن الإلهي متداخل إلى حدّ التشابك مع الإنساني ولا يمكن فصله كما لا يمكن فصل الوجه عن القفا لذلك لا “لا يمكن أن يعيش الإنسان من دون إله” كما نطق باسكال.

ومرد ذلك حسب صاحب “الخواطر” أنّ الإنسان الذي هو نحن كلّ مرّة هو كائن هشاشة وضعف في الوجود. فوخزة إبرة في قدمه أو في بدنه تعيقه عن المشي أو تعطل وتشل حركته. فهو بحاجة إلى سند روحي يلملم به شعثه ويقوي به أمله في غد أفضل ويبدّد به المجهول الذي يكتنفه من كلّ جهة من جهات الوجود أينما تلفت وجد الحيرة والسدر يترقبانه ويفسدان عليه برد اليقين. وقد أصاب باسكال حين قال: “الإنسان ليس إلاّ قصبة الأكثر هشاشة من القصبات، ولكنه قصبة تفكر“[1].ومن ثمّة منح الوجدان كل الصلاحية في تيسير الوجود الإنسيّ بعيدا عن لغة العقل وفي قوله حجة على ما ذهبنا إليه “للقلب حججه التي لا يفقهها العقل“[2].

بيد أن هذه القصبة التي تفكر تنفخ فيها الروح فكرا وأحاسيس لا تستطيع العيش بدون إله تقدسه وتمتثل له، وفي تخليها عن النفخ في قصبتها الهشة تتحطم وينعدم الشعور بوجود الإله، ويصبح الكائن موصوفا بالشقاء “شقاء الإنسان بدون إله“. إذن لا يمكن أن يعيش الإنسان من دون إله، لأنه خلق الإنسان ثم أعاد خلقه، وهو ليس قابلا للخلق “الغائب في مكانه” بتعبير جاك دريدا. فكل شيء يستدعي حضور هذا الغائب إذن “الإله هو الشّاهد” باعتباره قابلا وغير قابل للتسمية، لأن البحث في لغة الدين يعني المسؤوليّة والنداء والشّهادة والوصية وتعني أيضا التّسليم والسامي والناجي من الشر والمقدس والقديس والطهارة والتطهير.

بيد أن هذا المعجم الذي يختلط فيه الديني بالفلسفي، لا يدعو إلى الشك، وإنما هو بلا ريب يدعونا إلى إحيائه من جديد وفي قول برغسون ما يؤكد أنّ كلّ المجتمعات البشرية التي ظهرت ضمن حضارات وأمم لم تكن بلا دين، بل فقط يكمن أن تكون مجتمعات بلا فلسفة أو فن أو علم أو سياسة “يمكن أن نجد مجتمعات بدون فلسفة ولكن لا نجد مجتمعات بدون دين“.

من هذه الجهة، تبدو مسألة الدين مسألة عصية على الفكر الفلسفي ولكنها كظاهرة يمكن للفلسفة تأويلها وفهمها بوعي نقدي وبحس إشكالي وكشف الغطاء عن الخطابات الأخرى الغير فلسفية السفسطائية أو الجدلية أو المشاغبية التي تسعى لاحتوائه ومحاصرته لخدمة أغراض وحاجات بشرية محدودة حصرها الفلاسفة في الخير الضروري كحب الرئاسة والجاه واللذة. وفي مثال من الثقافة العربية نرصد عن كثب ظهور الفرق الدينية تترا واختلافها في تأويل وتفسير النص الديني وتقلبهم فيه تقلبا إلى حد رفع السيف وجلب النطع وسفك الدماء مثل الخصومات الجدلية المشهورة بين هاته الفرق الدينية؛ كالمعتزلة والأشاعرة والمرجئة والشيعة والخوارج والباطنية (القرامطة والإسماعيلية والخُرّامية أهل إباحة من المجوس) والحشوية التي تسمّى المجسّمة والمشبّه.

فلا عجب أنّ جميع هاته الفرق قامت بمحاصرة الظاهرة الدينية والقبض عليه، ولكن ظاهرة الدين سواء الديانات التوحيدية أو الوثنية حينما تتحوّل إلى عقيدة يصعب مراسها وبهذه الطريقة تفلت من حدود العقل، غير أنّ هذه التأويلات التي تسعى إلى احتواء سلطة المقدس تبقى عاجزة عن فهمه، وترتطم كالأمواج على صخرته، فيتحوّل “العجز عن الإدراك إدراك” كما يقول المتصوف الشيخ الأكبر محيّ الدين ابن عربي في رسائله. كذلك نقف على فهم لا يقل غرابة عمّا ذهبنا إليه مثلما هو الشأن في الفهم اللاهوتي الذي وجد مداه مع القديس أنسالم في القرون الوسطى حيث يؤكد أنّ “لا أحد يستطيع التفكير بأن الإله غير موجود“.

بيد أن هذا “الإله المحتجب“[3] (Dieu caché) محتجبا عن الظهور الغائب الحاضر يلقي بظلاله الوارفة على العالم ومن جعل منه مقاما وسكنا وراهن على العيش بداخله مشرئبا عنقه إلى السماء بحثا عن برْدَ اليقين وطلبا للسكينة والطمأنينة “الأتراكسيا“. تلك السّعادة المنشودة أو بتعبير دريدا الثقة والخلاص باعتبارهما التربة الخصبة لترعرع النبتة الإلهية في سماد الوجود الإنسيّ. لذلك بات من الضرورة الحياتية اليومية والأنتولوجية إحياء المقدّس لحاجة الإنسان إليه وإن من خلال شخوص تحيط بها هالة قدسية مثل الأولياء الصالحين والقديسيين لإظهار هذا “الإله المحتجب” الغائب الحاضر فينا وفي العالم وفي قول جاك دريدا ما يؤكد ما تلفتنا نحوه: “في عصرنا اليوم نحيي المقدّس من خلال قدسية البابا ومن خلال مواقفه الدينيّة فهو يتوفر على حضور مباشر في العالم”. وعين الكلام ما قاله: “البابا الذي صار يتمرّس بالبلاغة التلفزيّة والتي خطبت رسالته الأخيرة (إنجيل الحياة) التي أعلن فيها وقوفه ضد الإجهاض والقتل الرحيم وإعلاء من شأن القدسيّة.”

لذلك نسأل للتوّ: فما الجدوى من الدين اليوم؟ نتبيّن أنّ الدين اليوم يتجسّد في العالم بطرق مختلفة ويسجل حضوره في الشأن اليومي، ومازال يحيي شعائره في جميع المناسبات الاحتفالية ويدخل البيوت من جميع النوافد الممكنة بلا سبب مخترقا زجاجيتها خصوصا في زمن الكوارث الطبيعية اليوم مثل الزلازل والفيضانات وانتشار الأوبئة مثل كورونا. وجميع هاته الكوارث حصدت أرواحا بشرية مردها جهل الإنسان بالطبيعة وافتقاره الأنثولوجي للتساؤل والبحث والمعرفة بما يقوله الطبيعة وما تشير إليه الأديان التوحيدية من انحدار الإنسان نحو الكارثة “الأبوكاليبس” أو “القيامة” ونهاية مسيرته الوجودية التي يلتحف الموت عليها مغلقا الباب عمّا يجري بعد الموت.

وعلّ الفلسفة هي وحدها التي تستطيع تسكيننا بجرعات من اليقين العقلي وحتى اليقين الوجوداني. فمن فضائل المقدّس أنّه يتيح للإنسان مساحة فسيحة يتجوّل في أرجائها ناشدا حريته ومحقّقا طبقة ثلجية بداخله تحافظ على اعتدال فيض حرارته. فهو يوظف طقوسه ومراسيمه الاحتفالية، ومن ثمّة يلتقي المقدّس بالمدنس أو الروحي بالدنيوي ويفرغ من الحياة وحشيتها ومن الواقع عنفه ويبدّد ضجيجه وصخبه، فيتحول الوجود من الظلمة إلى النور ومن التخفي إلى التجلي أو الجلاء، أي انتقاله من السواد والعتمة إلى البياض والصفاء ويصبح الوجود وجودا شفيفا ومن العدم إلى الوجود بما هو الحياة.

فلا مشاحّة في القول أنّ المقدس سيحافظ على الترابط الوجداني بين النّاس ومن أهمها على سبيل المثال لا الحصر مباركة البابا للتّوالد داخل المؤسسة الزوجية. غير أنّ المقدس الديني قد ينحرف عن مساره الحقيقي ويبتعد عن الغاية القصوى من وجوده، فيتحوّل مجرد ثقة ونجاة وسلم وصدق ينسحب على سلوك الأفراد ويجده صداه داخل شعورهم ويصبح عندهم بمثابة البوصلة التي يهتدون بها في وجودهم اليومي إلى واقعة افتراضية، شبحية، طيفية، قابلة للتعميم على صعيد كوني وخارقة لكل الحدود بين الدول والقارات. وهاهنا يتلبس المقدّس بالدنيوي عن طريق الصورة أي من خلال كونه يحوّل هذه الأشخاص إلى تسويق تجاري يتوفر في أقراص مبرمجة يتّم تناولها باستطاعة كل فرد الحصول عليها وهنا ينخرط في الدين اليومي وينزع فتيل الشغب أو يحييها باسم المقدس بين الشعوب.

بلا ريب، أن هذا العصر الرقمي، عصر العولمة لم يفسد مطيّة الدّين أو المقدس وإنما قام بإحيائه من جهة أخرى على مستوى العالم الافتراضي من خلال الصّورة ساعده في ذلك الوفرة للبشر وتكاثرهم كازدياد النمو الديموغرافي الذي أدى إلى تجذر قوّة الدين، قوة المقدس وحضوره في حياة الإنسان وحاجة الإنسان إليه.

غير أنّ الدين اليوم تحوّل من خلال العالم الافتراضي وسائل الاتصال الحديثة كالصورة تأتي بإسقاطات على الواقع المعيش دون التمييز بين المتلقي والرافض، ربّما يساء فهمه ويصبح خطرا على الآخرين، كالأصولية المتشدّدة التي صارت ظاهرة عالمية اليوم تمثل خطرا على الدين نفسه أو إلى مفهوم إيديولوجي يقع تزيينه وإفراغه من قدوسيته بما هو دنيوي حسي متغيّر سيجعله سلاحا ضد الضعفاء وفي صالح الأقوياء وربما الحروب اليوم التي نشاهدها من خلال الصورة هي حروب دينية أو تعيد التاريخ تاريخ الإنسان المتوحش إلى الإنسان المتمدن وبذلك تحول الدين إلى عولمة السوق التي وقعت سلعنته وبيعه كما تباع البضاعة ووقع نقله من جهة إلى أخرى ومن بلد إلى آخر للهيمنة والسيطرة على الإنسان بصيغة المفرد أو الجمع.

الحقيق أنّ ما تفلسف في شأنه دريدا هو عينه ما نقف عليه عند الغرب وخاصة عند أفول الغرب وانحداره بتعبير أوسفالد شبنغلر ونُتوء ما يسمّى بـ”الدين الجديد” تحت يافطة “أمركة العالم” وبالتالي ينجر عنه “غربنة” العالم بما فيه من حشود بشرية وتهجير العقول حتى يقع تحويلها إلى كائنات متوحشة تعيش غربة غريبة عن أوطانها.

ولمّا نمعن النظر أشدّ الإمعان نقف على نقاط مستشكلة بين الدين والأسطورة والصورة، حيث يلتقي جميعهم عند نقطة واحدة هي تحريف الواقع الإنساني وتعتيم ما يجري بداخله دون التقاط لحظات تشابكه وسماع ضجيجه وهسهسته وصخبه، وشأن ذلك نكتشفه عند “الكهنة الجدد” بتعبير هنري ميشال المشار إليهم بالعاملين في علم الإعلام كالصحافة والتلفاز والراديو وهؤلاء المسوخ يقلّبون الحقائق على غير ما هي عليه، ويزيفون بطاقات هوية الواقع الإنساني بما هو صيرورة متغيرة لا تقف على حال واحد باستخدام تقنيات تكنولوجية رقمية تنزع إلى تحويل الوجود إلى ملهاة أو “تفاهة” بتعبير ألان دونو وعرض مسرحي بلا معنى، والاستعانة بمرموزات إنسانية مثل الدين والأسطورة واللغة من أجل جعل الأيقونة أكثر تبليغا من كل هذه المرموزات، وتفقير الوجود أنتولوجيا بالإسراف في تبذير القيم الإنسانية وتذريتها وإفراغها من جملة المعاني الجميلة التي كتبتها البشرية بعرقها الأنتولوجي.

[1]-Blaise Pascal, Pensées, édition L. Brunschvig, classique Hachette, 1968. Section VI. §.347: «L’homme n’est qu’un roseau le plus faible des roseaux, mais c’est un roseau pensant.»

[2]-Ibid., §.277: « le cœur a ses raisons que la raison ne connait pas.»

[3]-Didier Franck, Nietzsche et l’ombre de Dieu, Presses Universitaires de France, Paris, 2015.