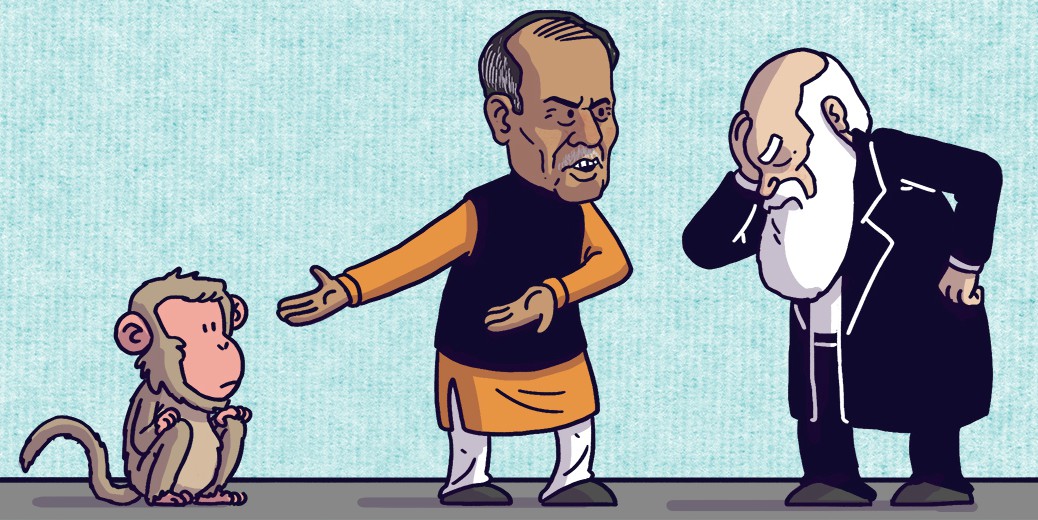

نهار 30 حزيران (يونيو) 1860، كانت الأجواء مشحونة داخل متحف جامعة أوكسفورد ببريطانيا، فقد صعد على المنصَّة القسّ الشهير “صامويل ويلبرفورس” ليتحدّى عالم الأحياء “توماس هاكسلي”. “ويلبرفورس” كان واحداً من أشهر متحدّثي عصره، وقدراته الجبّارة على المناظرة والمناورة هي التي أهلتّه للقب الذي عرف به والتصق باسمه: “Soapy Sam” (أي المتفلِّت صعب الإمساك به كالصابون). بينما كان “هاكسلي” أحد أشدّ المتحمّسين للرؤية المثيرة للجدل التي طرحها “تشارلز داروين” قبل ذلك اليوم بسبعة أشهر تقريباً عن تطوّر الكائنات من أصول مشتركة، وقد استحقّ بسبب حماسته المفرطة ودفاعه الدائم عن صديقه “داروين” اللقب الذي صاحبه هو الآخر: “Darwins bulldog” (أي الوفي لداروين مثل كلبه).

كان هذا هو الاجتماع السنوي

للجمعيَّة البريطانيَّة لتطوير العلوم، وقد كان الجدل الذي أحدثته أطروحة داروين

في الأوساط العلميَّة والدينيَّة سرّ سخونة الأجواء أثناء ذلك الاجتماع. أكثر من

ألف شخص من الشخصيّات المرموقة اجتمعت في القاعة العملاقة، وقد تردّد

“هاكسلي” عندما وجد أن “ويلبرفورس” مقدّم على مناظرته،

فــ”هاكسلي” لم يكن يجيد الحديث أمام العامّة، بينما كان “ويلبرفورس”

غولاً على المنصَّة، احتدم النقاش حول أصل الكائنات وحول داروين- الذي لم يكن

حاضراً في الاجتماع بسبب مرضه- وحول الأصل المشترك للقرد والإنسان، وعندما سأل

“ويلبرفورس” “هاكسلي” متهكّماً، إن كان يعتقد أن القرد هو

جدّه من ناحية الأمّ أم من ناحية الأب!

السؤال كفيل بأن يجعل من “هاكسلي” أضحوكة القاعة، ويبدو أن قسماً من القاعة قد ضج بالضحك بالفعل، لكن يبدو أن القسم الأكبر من الحضور أغضبه أسلوب “ويلبرفورس” الخبيث في المناظرة، وفي غمرة الانفعال ردّ السير “دالتون هوكر” عالم النبات المعروف على “ويلبرفورس” بأنّه يفضّل أن يكون سليل قرد على أن يكون سليل قسّيس!

إشكاليَّة العلم والدين

التاريخ حافل بالمعارك التي وجد فيها العلماء ورجال الدين أنفسهم وجهاً لوجه، فغاليليو الذي طوّر حسابات “كوبرنيكوس” الفلكيَّة واستنتج كرويَّة الأرض ودورانها في القرن السابع عشر، أجبرته الكنيسة، وهو في السبعين من عمره تقريباً، على الركوع على ركبتيه أمام لجنة التحقيق وإعلان “التوبة” من أفكاره العلميَّة التي تخالف رأي الكنيسة، وفي تسعينات القرن الماضي واجه الراحل الدكتور نصر حامد أبو زيد حكماً قضائيّاً بالتكفير والتفريق بينه وبين زوجته على إثر دراساته اللغويَّة في طبيعة النصّ والنصّ الديني.

ونظريَّة التطوّر واحدة من أكثر النظريّات العلميَّة التي أثارت جدلاً دينيّاً واسعاً، وأشعلت المعركة بين رجال الدين ورجال العلم. وإلى اليوم لا يزال الجدل قائماً في الأوساط الدينيَّة المسيحيَّة واليهوديَّة والإسلاميَّة حول مدى توافق نظريَّة التطوّر مع التصوّرات الدينيَّة عن خلق العالم، فالنصوص المقدّسة لهذه الأديان تقدّم تصوّراً عن مشهد الخلق الأوّل يتخيّله المتديّنون عادةً على أنّه عمليَّة تشكيل مباشر للإنسان من الله على هيئته الحاليَّة، وبذلك يصبح تصوّر داروين عن تطوّر الكائنات- بما فيها الإنسان- من أصول وأسلاف مشتركة مناقضاً للتصوّر الذي يتبنّاه أتباع هذه الديانات، ونافياً- في تصوّرهم- لدور الله في عمليَّة الخلق، وبالتالي داعياً إلى الإلحاد والخروج على الأديان.

هذا التناقض المتوهّم أدى بطبيعة الحال إلى أن أصبح تحريم نظريَّة التطوّر من الثوابت- أو يكاد- في الثقافة العامّة للمسلمين، بشكلٍ تراه ممتدّاً من نقاشات مائدة العشاء في البيوت، إلى فصول المدارس وحتى الأوساط العلميَّة والأكاديميَّة في الجامعات. ففي الاستبيان الذي أجراه الدكتور نضال قسوم أستاذ الفيزياء بالجامعة الأمريكيَّة بالشارقة بين الطلبة والأساتذة المسلمين عن مدى قبولهم لنظريَّة التطوّر، أكَّد أكثر من 60% منهم أنهم يعتقدون أنَّ نظريَّة التطوّر هي “مجرد نظريَّة لا برهان عليها”، كما أعلن أكثر من 80% منهم عن عدم رغبتهم في تدريس النظريَّة في المدارس، أو على الأقل أن يتم تدريسها على أنّها مجرّد نظريَّة”.

الثقافة الدينيَّة والتعليم

لم يعد هناك تقريباً اليوم أي خلاف حول نظريَّة التطوّر داخل الأوساط العلميَّة في العالم، ولم يعد ثمّة خلاف حول النظر إليها باعتبارها واحدة من النظريّات الأمّ. وباعتبارها أحدثت ثورة حقيقيَّة في مجموعةٍ كبيرة من العلوم، بدءاً من البيولوجيا الجزيئيَّة وحتى الجيولوجيا والأنثروبولوجيا الطبيعيَّة. فنظريَّة التطوّر- وعلى عكس ما يروج مناهضوها- من أكثر النظريّات التي أيّدتها الشواهد والدلائل العلميَّة على مرّ السنين منذ صدورها وحتى اليوم. راجع في ذلك مثلا بيان الجمعيَّة الأمريكيَّة لتطوير العلوم (AAAS)، الذي أصدره مجلس أمنائها في شباط (فبراير) 2006، ردّاً على بعض القضايا التي رفعها متحمّسون لمنع تدريس التطوّر في المدارس. راجع كذلك بيان الشبكة الدوليَّة للمعاهد العلميَّة () الذي صدر في نفس العامّ حاملاً توقيع 68 معهد وجامعة وجمعيَّة علميَّة حول العالم بنفس المضمون.

وفي الوقت الذي خطا فيه العالم خطوات واسعة في مجال العلوم الحيويَّة بعد داروين، توقّف العقل العلمي لدارسي هذه العلوم من المسلمين عند لحظة ما قبل داروين، متشبثين بالتناقض المتوهّم بين النصّ الديني والنظريَّة العلميَّة، ليفقدوا بذلك كل اتّصال بحركة العلوم وتطوّرها. ففي استبيان آخر بين طلبة الطبّ والأطبّاء أجراه سلمان حميد عام 2011 في ماليزيا وعدّة دول إسلاميَّة أخرى كان بينها مصر وتركيا، وجد أن الغالبيَّة العظمى من الأطبّاء وطلبة الطبّ يرفضون نظريَّة التطوّر، والبعض منهم يقبل تطوّر الكائنات الأخرى كالبكتيريا والميكروبات، بينما يرفض تطوّر الإنسان.

ليس بغريب إذن في هذه اللحظة من القرن الحادي والعشرين- وهذا حال المجتمع العلمي في بلاد المسلمين- إن استورد المسلمون الدواء وصدّروا المرض، ولا تنتظر وهذه هي الحال أن تسمع بعلماء بيولوجيا مسلمين يأتون بجديد يطوّر العلم ويفيد حياة البشر. أحد التعليقات ذات الدلالة المهمّة وردت إلى الباحث من أحد الأطباء الذين أجروا الاستبيان قائلاً بأنّه يقبل بالنظريَّة عندما يكون في المستشفى، بينما يرفضها عندما يعود على منزله.

تناقض ذكّرني بمحاضرة عن التطوّر لأحد أساتذة جامعة القاهرة، حين فرغ الأستاذ الفاضل من قراءة الجزء الذي قام بشرحه من الكتاب المقرّر، ثمّ أغلق الكتاب ونظر إلى طلبته- الذين كنت بينهم- قائلاً بكل ثقة: “وكما تعرفون جميعاً فإن نظريَّة التطوّر حرام، وما سمعتموه مني اليوم هو فقط لكي تكتبوه في الامتحان، لكننا نعرف جميعاً أنّ القرآن قد وضّح لنا كيف خلق الله الإنسان وأنّ المسألة محسومة”! لم يفاجئني موقف الأستاذ فحسب، ولكن فاجأني الردّ الجماعي للطلبة الذين أكّدوا جميعاً في قول واحد: “طبعاً”.

تساءلت حينها بصدق، كيف وصل الأستاذ الكريم إلى منصبه- الأستاذيَّة- في هذا العلم بالذات وهو يحمل داخله هذا التناقض العجيب. فلعشرات السنين ظلّ الرجل يستذكر مواد وعلوماً لا يصدّقها ويعتقد بحرمتها لأنّها كلّها قائمة على التطوّر في الأساس، لكنه بمنتهى الاجتهاد ظل يكتبها في الامتحانات لينال الدرجة العلميَّة، ليصعد على منصَّة التدريس وكل وعيه وتفكيره منفصل عن العلم الذي يقدّمه. ثمّ ها هو الآن يبدأ الدائرة من جديد ليعلّم طلبته أن يكتبوا في الامتحان ما لا يصدّقونه، وما سيرفضونه “عندما يذهبون إلى المنزل”.

تناقض صارخ، ووعي منقسم على ذاته، وانفصام يخبرنا إلى أي مدى يستنزف الصراع مع النظريَّة ومع العلم وعي المسلمين وضميرهم، وكيف تستهلك قيود الثقافة الدينيَّة التقليديَّة طاقة التفكير والإبداع داخل العقول، محاصرة كل أمل في انطلاق العقل المسلم بالبحث والتفكير الحرّ. كأن المسلمين اليوم لم يتجاوزوا بعد يوم المناظرة الشهيرة بين “ويلبرفورس” و”هاكسلي” وقد مضى عليها أكثر من 150 عاماً.

مسؤوليَّة التعليم الديني

في أكتوبر 2014، صرّح الباب فرانسيس بابا الفاتيكان أنَّ نظريَّة التطوّر لا تتعارض مع تعاليم الكنيسة وأنّها لا تتعارض مع الإيمان بالله، ليمثّل بذلك نقطة تحوّل تاريخيَّة في خطاب الكنيسة التي لطالما اتّهمت بمعاداة العلم والنظريّات العلميَّة منذ القصّة الشهيرة مع غاليليو وحتى تشارلز داروين.

ومن عجيب المفارقات أنّه في نفس الفترة تقريباً – أيلول (سبتمبر) 2014- أذيع خطاب متلفز للشيخ احمد الطيّب شيخ الجامع الأزهر صرّح فيه أنه يعتقد أنّ نظريَّة داروين تناقض بصراحة تصوّر الخلق في القرآن، وأنّها نظريَّة تشجّع على الإلحاد وإنكار وجود الله، وأنّ من يؤيّدونها مدعومون من الغرب ليستمرّ الإلحاد.

اليوم تقف القيادات الدينيَّة الإسلاميَّة وأهل الفكر الإسلامي والدعاة أمام مسؤوليَّة تاريخيَّة، عن إعادة توجيه مسار الوعي الديني لدى عامّة المسلمين، باتّجاه العلم والمعرفة، وفضّ الاشتباك بين العلم والدين، وإنتاج تصوّرات تثمر عن مصالحة بين الدين والعلم في المجمل- لا في التطوريَّة وحسب- ولكن في كافة أوجه الوجود الإنساني الذي يتشوّق العقل إلى استكشافه، لكن يكبّله الضمير الديني المنطلق من ثقافة دينيَّة تفرض لنفسها وصاية على حركة العلم، لتحاكم هذه النظريَّة أو تلك، وتسمح بهذه أو تلك، فكأنّ طالب الطبّ أو طالب الفيزياء في بلادنا لكي يتعلّم العلم لا يحتاج إلى سؤال المراجع العلميَّة والأبحاث بقدر ما يحتاج إلى سؤال الفقيه.

وربما يتجاوز الطموح هنا مجرّد “التصريحات” بأنّ نظريَّة كذا أو كذا لا تتعارض مع إيمان المسلمين، إلى إنتاج تصوّرات مختلفة عن الوحي وطبيعته ودوره، بشكلٍ يحرّر المسألة العلميَّة برمّتها من المخاوف الدينيَّة لدى عامّة المؤمنين، فلا يضطر الإنسان إلى فقدان إيمانه إن اكتسب عقله، ولا إلى التضحية بعقله ليحتفظ بإيمانه.