تجدر الإشارة إلى أن هناك العديد من الفلاسفة والمفكرين الذين زاوجوا في تجربتهم الإبداعية بين كتابة مؤلفات فلسفية وفكرية، وكتابة أعمال روائية وقصصية. ويمكن أن نذكر، على سبيل المثال لا الحصر، جان بول سارتر، ألبير كامو، سيمون دوبوفوار، محمد عزيز الحبابي، عبد الله العروي…الخ. ولهذا فأنت تجد المفكر-الفيلسوف يعبر عن آرائه الفلسفية بطريقة قصصية وروائية، لكي يجعلها تصل إلى ذهن القارئ بشكل أسهل من إيصالها له عن طريق التعبير المفاهيمي والحجاجي الموغل في التجريد العقلي.

إذا كان لهذه المزاوجة بين ما هو روائي وما هو فكري إيجابياتها، المتمثلة أساسا في أن التعابير المجازية والاستعارية والتمثيلية والتخييلية تتيح للمبدع مساحات شاسعة لتقريب أفكاره إلى القراء، ولذلك تكون الكتابة القصصية والروائية فرصة أمامه من أجل جعل أفكاره تصل بسهولة إلى أوسع عدد ممكن من القراء، فإننا مع ذلك لا نعدم ان نعثر على بعض السلبيات التي قد تعتري هذه المزاوجة بين الروائي والفكري، من بينها أنه قد يحصل للروائي أحيانا أن يتخلى في بعض المقاطع عن التعابير الأدبية المميزة للكتابة الروائية، وينساق وراء عادته في الكتابة الفكرية، مما يفقد روايته في هذه الحالة ذلك الطابع التخييلي والجمالي المميز للأسلوب في الإبداع القصصي والروائي، ويجعلها متخمة بالمضامين الفكرية التي قد تؤثر على سحر السرد القصصي وعذوبة التعبير الأدبي.

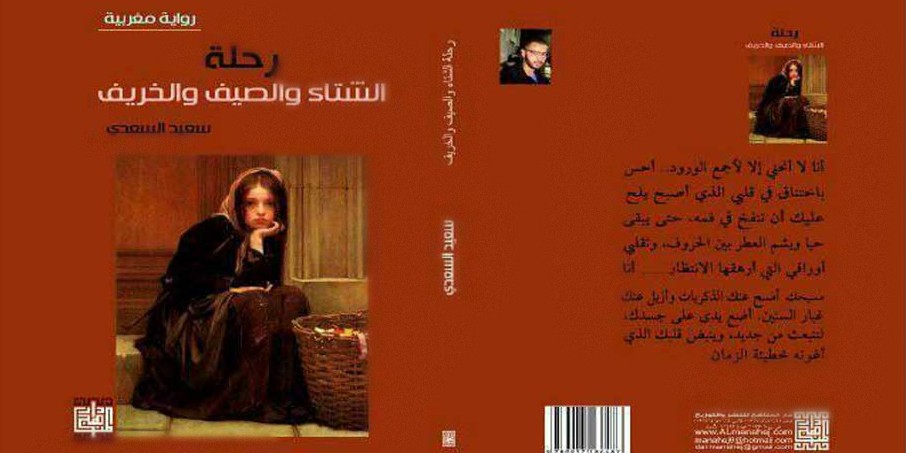

فكيف يتقاطع الأدبي مع الفكري؟ وكيف يحضر الهاجس الفلسفي والفكري في رواية “رحلة الشتاء والصيف والخريف” للروائي المغربي سعيد السعدي؟

منذ السطور الأولى للرواية يتبين أن الروائي سعيد السعدي يحمل هموم الفقر والبؤس الذي يطبع حياة الكثير من السكان في سهل الغرب بالمغرب، لاسيما أهل البوادي والقرى، وهو يعبر عن هذا الهم من خلال الوصف الدقيق للأحوال التي تتقلب فيها “الغالية” بطلة الرواية، وللأماكن التي ترتادها وتتواجد فيها، بما فيها “البراكة” التي كانت تسكن فيها مع أبيها وزوجته بالدوار.

وأثناء مغادرة “مي حليمة” القنيطرية ل “براكة” الطيب أبي الغالية، نجد الروائي سعيد يبيح لنفسه التدخل للتأمل فكريا بلسان حال الغالية قائلا:

« كل يوم يجرها كيانها وينفرد بها، وحرقة السؤال لا تسأم من إنضاج وعيها. كانت ترى أن العالم حظوظ لا مجهود، والعبودية تكون بالقيود لا بالجنود. بفطرتها وقلقها وهوسها بالسؤال… كانت تغرق نفسها في البحث في أعماق العلاقات الاجتماعية، من تفاوت وفقر وظلم وقهر …لا لم تكن بطلتنا من أصحاب الإيديولوجيات والسرديات الضخمة، مثل الشيوعية أو الفرويدية .فهي لم تحط قدمها المجروحة يوما في المدرسة، بل تفكيرها- و هي الآن تبلغ الحادية عشر من عمرها- كان عبارة عن هواجس تطاردها، والتي تحاول أن تجد إجابات للواقع المر، وتؤنس وحدتها».

وخلال الزيارة الثانية لمي حليمة إلى الدوار حيث بنت أختها الغالية مع أبيها الطيب وزوجته لطيفة، حدثتهم عن أحوال أهل أحياء الصفيح بمدينة القنيطرة في مواجهتهم مع “المخزن” والقوات المساعدة التي أرادت تهديم بيوتهم، وكيف أن بعض الشباب راح يحمل الوقود والنار مهددا بإحراق الذات.

وقد أثارت هذه النقطة صديقنا الروائي سعيد لكي يتقمص بعدها مباشرة شخصية المفكر الذي يحلل الأحداث ويتأمل فيها. وهكذا نجد من بين ما أخذ يردده ما يلي:

« عجيب يا بلدي، وصل بأبنائك اليأس الى إحراق الذات…أصبح إضرام النار في الجسد طريقة من طرق الاحتجاج. كأن هذه الأجساد تبحث عن خلاصها الأخير بعد أن يئست من تحقيقه على أرض الوطن أصبحت الأجساد وهي محاطة بدفء النيران، ذلك الذي لم يوفرها لها الوطن. أصبحت الأجساد المتفحمة تبحث عن رقصة بين ألسنة النيران ..النيران وألسنتها هي التي تنطق عسى أن توصل صوتنا إلى من يهمهم الأمر، أصبح إحراق الذات سمفونية تغنى بمواويل الصراخ .. هي الأوتار الحمراء التي تحيط بأصحابها لتنتهي بالسقطة الأخيرة، لتعبر عن الثمالة والشبع من مرارة الارض والوطن، وتبدأ بضاعة رخيصة عند ممتهني السياسة ليصبغوها في قوالبهم الانتهازية العفنة والحقيرة، يحققون بها رغباتهم الوحشية الدنيئة.

ألسنة النيران هي التي أوعزنا اليها التحدث عن الحكرة، فربما ألسنتنا لا تصلح إلا للغناء في برامج الترفيه الاستهلاكي والغباء اللذيذ…«

وأثناء الإشارة العابرة إلى مي فتيحة بائعة البغرير التي توفيت أثناء مقاومتها للظلم و”الحكرة”، والتي ألهبت مواقع التواصل الاجتماعي وهي تحمل العلم الوطني، نجد سعيد السعدي يتخلى عن صوت الروائي لكي يدبج خاطرة فكرية حول “الوطن والوطنية”، جاء فيها ما يلي:

« أيها الوطن… أجد نفسي في بطاقة الهوية لا أبتسم، ربما لأنهم ضغطوا على أصبعي بقوة لكي أبصم. قالوا عن الوطن أنه الام.

قلنا نعم..

لكنها تركتنا ونحن صغار، وجف ضرعها من اللبن، بينما “خدام الدولة” أو الوطن شربوا لنا كل الحليب تم استمتعوا بالثديين وكل الجسم.

وقالوا لنا الوطن حرام.

فحينما تدخل الى قبة البرلمان، وترى الناس نياما وما هم بنيام، فتخطئ الظن وقد تقول هذه مقبرة، ثم ينبهك حارسها بالحرص على الهدوء، فالناس على الصراط المستقيم… !!

أوروبا هربت علينا منذ انفصال القارات في القدم. لتعود إلينا إيطاليا بأزبالها مجددا.

فرحت حينما سمعت القسم. وما القسم؟ إذا لم يكن هو النفاق للوصول الى أعلى درج في السلم، وهكذا أصبح للدولة خدم، أما نحن فلنا برامج الطبخ، وكتب “لا تحزن” حتى كاد يهرب علينا الزمن. فليهرب، فنحن نعيش أفضل من ليبيا واليمن.

فلتشهدي يا صخور الشمال عن امواج سألت راكبيها عن هوياتهم، فرفضوا الإجابة، فجعلت جثتهم أرخص من ثمن الأسماك.»

هكذا نجد أن التكوين الفكري لسعيد السعدي يجعله ينساق من حين لآخر، وعلى طول أحداث الرواية، وراء تأملات وخواطر فكرية يثير فيها الكثير من القضايا الاجتماعية والسياسية التي يعيشها المغاربة. فنحن نجده مثلا في هذه الخاطرة الأخيرة يثير قضايا تتعلق ب”خدام الدولة” الذين نهبوا ثروات الوطن ولم يتركوا للشعب سوى الفتات، كما يصور البرلمان كمقبرة ينام فيها البرلمانيون الموتى، ويشير إلى التفاوت الحضاري بين أوروبا والعرب، وإلى الأزبال الإيطالية التي تم تصديرها إلى المغرب، كما يثير قضية “الحراكة” والمهاجرون السريون بشمال المغرب، والذين يموتون على عرض البحر الأبيض المتوسط في رحلتهم نحو البحث عن العيش الكريم والأمل المفقود.

وإذا كان التكوين الفكري لسعيد السعدي يجد تجليات له في هذا المقطع وأمثاله داخل الرواية، فإننا نجد الهاجس الفلسفي الإشكالي والتساؤلي يتخلل هو الآخر السرد الحكائي، مثل هذا المقطع الذي يتساءل فيه قائلا:

« …. أهو قضاء وقدر أم شر من أنفسنا يا الله؟ (…) ما معنى أن يعيش أمثال الغالية ومي حليمة حياة مليئة عن آخرها بالمعاناة تم يأتي الموت؟ حتى لو عاشوا في سعادة وبدون معاناة ثم ماتوا فلماذا نعيش؟ وما معنى الحياة إذن؟

هي أسئلة طفولية، لكن لها ما يكفي من العمق والجرأة. ما معنى أن نولد ثم نموت؟ ما معنى أن نبدأ ثم ننتهي؟ نأكل، ننام، ونمارس الجنس ونتكاثر… ما معنى ذلك؟ هل هناك عبثية أم أن فكرة العبث هي العبث الحقيقي؟ هل العيش بدون رسالة في الحياة هو عيش أم حياة؟»

لكن الروائي سعيد لا يكتفي بمجرد طرح الأسئلة، بل إن الميول الفكرية والفلسفية الكامنة في أعماقه تلح عليه تقديم بعض الأجوبة عليها. هذه الأجوبة التي تتخذ قالبا عقليا وفكريا، وتؤثر على الطابع السردي والتخييلي والمجازي الذي ينبغي أن يميز الكتابة الروائية. ولهذا، نجده يجيب عن بعض تلك الأسئلة أعلاه قائلا:

« قد يخفف علينا من وطئ هذه الأسئلة الحادة نصف جواب، أو أقل من ذلك، وهو معنى أن نكون هو أن نتضامن ونساعد أي انسان. وهذا يأتي بالسعادة والغبطة العظمى والشعور الحقيقي بالذات، وموقعها في هذا العالم، العالم الذي تملؤه كثير من الشرور والكوارث، فمن المسؤول عن وزر عذاب الإنسانية؟ قد يكون أي شيء لكن أجزم بأن الإنسان غير مقدس، الإنسان يتجاذبه الخير والشر. ومن هنا يمكن الوقوف تعجبا، لمن يحاولون أن يضفوا على توجهاتهم المذهبية والإيديولوجية صفة القداسة والطهرانية، بينما يسترقون ويتلصصون ويتصيدون كل ما يسيء إلى العقائد الأخرى، ويصورونها على أنها شر مطلق.»

ومباشرة بعد ذلك، نجد الروائي سعيد ينتبه إلى تلك الاستطرادات الفكرية التي انساق وراءها، ليعود إلى رشده الروائي قائلا:

« عودة الى مي حليمة التي فارقت الغالية بالدموع، وهي قصيرة اليد ومحدودة القدرة. وتعرف أن الغالية غير راضية على عيشتها في الدوار…»

وفي معرض بحث لطيفة عن الضريح الذي سيساعدها على الإنجاب، نجد صوت الراوي المتأمل والمفكر، ومن قلب الحكي الروائي، يأبى إلا أن يعلق على الأمر قائلا:

« في منطقة الغرب، كما هو الحال في مختلف مناطق المغرب بصفة عامة. هناك تخصصات في الأضرحة؛ فهناك ضريح أو ولي يداوي المس، وآخر يداوي الإعاقات الذهنية والجسدية، ويرد صاحبها إلى حالة سوية، وآخر يرد العقل للمجنون… وباختصار هناك منظومة طبية متكاملة، نفسية وجسدية، تقضي حوائج المحتاجين بمجرد الزيارة والتبرك، أو التيه في شطحات “حماتشة” والتبرك بهم وهم في الحال… فحينما يصل اليأس بالإنسان إلى أعلى درجاته، لا يبقى للمرء ما يخسره، ويكون مستعدا لتجريب كل ما يملى عليه، وتبدأ حتى المناعة الثقافية في الاضمحلال.»

هكذا، يثير سعيد السعدي في هذا المقطع إشكالية التداوي بين العلم والأضرحة، بين الطب والمعتقدات الشعبية، وبين علم النفس التقليدي وعلم النفس الحديث.

ففي اتجاه لطيفة نحو الفقيه سيدي موسى، الذي يقال أنه يداوي ما يعجز عنه الطب الحديث، نجد سعيد السعدي يتخلى عن مهمة القاص والسارد ليطلع بمهمة المتسائل والمفكر والمتأمل، ويمضي في سطور عديدة يقدم تأملاته الفكرية قبل أن يعود إلى الحكي الروائي من جديد. ومما جاء في هذه التأملات التساؤلية ما يلي:

« لكن السؤال الذي يؤرق الذهن، ألم ياني للذين آمنوا أن تخشع عقولهم للعلم، والتكنولوجيا؟ الناس يقرون ويجمعون على أن هناك قوى روحانية ما وراء الطبيعة، تفعل العجب وتخترق الزمان والمكان. والمقصود بهم هنا هم الجن والأرواح… وهم لا يظهرون بالعين المجردة ، ولا يمكن إدراكهم بالحواس الخمس، ولا دليل حسي على وجودها.

ولكن هل فكر الإنسان ووضع ثقته في العلم والتكنولوجيا الحديثة، والأنترنيت التي تخترق الزمان والمكان، وترى وتظهر أمامنا ويتم اكتشافها بالحواس الخمس، وعلى الأقل هناك أدلة على وجودها؟

سؤال يظهر على المستوى النظري للوهلة الأولى من السهولة بمكان، وكأن العلم والتقنية ستقضي على الخرافة والماورائيات الروحانية بسهولة، كما جاء في كتب أصحاب الإيديولوجيات التبشيرية. لكن على المستوى العملي المسألة تتعقد كثيرا، فلا أعتقد أن التقدم التقني يستطيع أن يقضي على ذلك، فرغم تفوق الآلة على الإنسان واستطاعتها أن تغوص في أعماق البحار، وتجول في الفضاء البعيد، بل الأغرب وهذا ما يصعب تصديقه لكنه موجود هو أن الآلة استطاعت أن تقرض الشعر وتكتب الروايات، وربما تتفوق في الأسلوب والشاعرية على صاحب هذه السطور الجميلة. فإن الإنسان، هذا الكائن المعقد الذي أعجز الانسان، تأبى ذاته وطبيعته إلا أن تطرح قلقا أنطولوجيا لا تعرفه الآلة، فالإنسان يفكر في الموت والحب والكراهية والعدل والحق والثقافة والوجود والعدم..، وهذا الذي لم تستطيع أن تحققه التقنية والعلموية. بل العلموية والتقنوية جعلته –الإنسان- مفككا لا هو إنسان، ولا هو آلة.»

وكما يلاحظ القارئ المتفحص، فصاحبنا الروائي/المفكر يتساءل هنا حول مشكلة الخرافة والروحانيات التي لا تزال تلقي بثقلها على حياة البشرية، رغم التقدم الهائل الذي حصل في مجال العلم والتكنولوجيا ووسائل الاتصال. كما يثير الأسئلة الوجودية والميتافيزيقية التي لم تستطع التقنية والعلم الدقيق أن تجد لها أجوبة شافية، مثل الأسئلة المتعلقة بالموت والعدم والحق والخير والشر… وغير ذلك. ونحن نعلم أن الكثير من الفلاسفة، مثل كارل ياسبرز وإدموند هوسرل وإدغار موران، يرون أن الأسئلة التي تهتم بها الفلسفة وتحاول تقديم أجوبة عنها هي تلك الموجودة خارجة حدود العلم، والتي لا يمكن لهذا الأخير اقتحامها مادامت تتواجد خارج مجال اختصاصه. وفضلا عن ذلك، فإن هذا المقطع الأخير من الرواية يثير الانعكاسات والتأثيرات السلبية التي تحدثها التقنية في حياة الإنسان، والتي بدورها تصبح موضوعا للتفكير الفلسفي.

وإذا كانت الحرية من القضايا والإشكالات التي اهتمت بها الفلسفة طيلة تاريخها الطويل، فإننا نجد سعيد السعدي يستغل فرصة هرب “الغالية” من بيت خالتها “مي حليمة” بالقنيطرة، لكي يتحدث بلسانها (الحرية) قائلا:

« – أنا الحرية. أنا الحرية، فأنصتي إلي، إلى ذاتك.

– من؟

– الحرية …التي كتب عني ما لا يكفي من الكتب والمحاضرات، و لم يمسك أحد بخيوطي.. انطلقي بي إلى الخارج، واجعليني أنطلق بك إلى الخلاص.

– ما هذا الصوت الكئيب؟

– لا مشكل، معظم من لم يعرفونني في البدء ولم يتخذونني خليلة، ولم يتشبعوا بي، كانوا ينظرون إلي على أنني الشيطان أو… لكن أنا من تغذيني المعاناة.. أنا من رفعت البنادق وعريت صدري للرصاص، وصرخت في الشوارع.. وانتميت إلى حزب الكرامة والإنسانية، أنا بنت الجلباب الذي تقطع بالفقر، والطفل الذي جاع وبكى، والأم التي ضربت و…أنا أنت.

الحرية هي أن أصرخ بكل ما أوتيت من قوة بأن هذا العالم لا يطاق، البؤس في كل زقاق، وخبز الذل والعبودية بلا مذاق.

جميل .. لكن هذه البداية فقط، أما النهاية فهي أن تبني عالما بدون بنادق، بعد أن تحرريه بالبنادق، وأن تأكلي خبزك بزيت الزيتون والتمر…»

هكذا، يعبر المتأمل سعيد السعدي عن فكرة أن الحرية معاناة، وأن طريقها غير مفروش بالورود، لكنه طريق ضروري من أجل تحقيق الكرامة والاستقلال وعزة النفس.

وإذا كانت رواية “رحلة الشتاء والصيف والخريف” تعبر عن مشاكل اجتماعية ومآسي إنسانية، فإنه مثلما تم التعبير عن تلك المشاكل والمآسي بطريقة أدبية وسردية، فقد تم التعبير عنها أيضا بطريقة فكرية وتقريرية، مثلما هو الأمر في قول الكاتب سعيد وهو يعبر عن حس نضالي وإنساني ضد الاستبداد والطغيان: « أي إنسان يعيش في ظروف الاستعباد، سيأتي يوم من الأيام وسيرفض ذلك، وأي مستبد مهما كان جبروته لا يستطيع أن يسبح عكس التيار إلى ما لانهاية. فسيأتي يوم ما، ينتزع المضطهدون فاتورة دمهم ولحمهم.» وأيضا في وصفه لحياة الشارع، حياة المشردين والمهمشين، حيث يقول: «التقرير أو التخطيط في حياة الرصيف لا يتجاوز اليوم في أغلب الأحيان، هي حياة يعيش فيها أطفال الشوارع في قانون الغاب، فالمشردون المغلوبون لا يقررون، فالحياة وحدها هي التي تقرر لهم. وهم طوعا أو كرها ينفذون ما يكتب لهم، ويؤدون دورهم على مسرح الهامش، لا يحلمون كثيرا، ولا يريدون سوى ليلة دافئة، وعيبهم أنهم لا يحلمون، فحينما وزعت الأحلام طلب أطفال الشوارع قطعة كارطون».

كما نجد الروائي المتأمل يقارن، في ذات السياق، بين تعاطي الأغنياء للخمور والمخدرات وتعاطي البؤساء وأطفال الشوارع لها، فيقول: «فإذا تناول الأغنياء المخدرات والخمر الغاليين، فإنهما يفعلان ذلك للعيش حالة من النشوة والسعادة، حتى ولو كانت مفتعلة وقصيرة… في الغالب يكونون “اولاد الفشوش”، يركبون السيارات الفارهة، ويشربون الزجاجات الغالية، ويتهكمون على الشرطة التي تصبح أمامهم كائنا غريبا، وعلى أبناء الشعب غولا. أما استهلاك المخدرات بالنسبة للمحبطين واليائسين.. فإن ذلك الفعل يكون نوعا من الانتحار الرمزي والبطيء والهروب من الحياة».

ومن تجليات حضور التأملات والخواطر الفكرية في ثنايا الرواية، نجد هذا المقطع الذي يعبر فيه سعيد السعدي عن صرخته ضد هذا العالم المنافق والظالم، الذي يتشدق بديمقراطية مزيفة تجاه سكان العالم الثالث، حيث يقول:

« وجب الحديث عن هذا العالم الأناني الذي لا يرحم، ومات قلبه قبل أن تموت أجساد الأطفال المسكينة؛ عالم اجتهد وعمل في تكنولوجيا التدمير، التي أوصلت الإنسان إلى قوة نووية، قادرة على أن تدمر الأرض عشرات المرات في ثانية واحدة!! ولم يجتهد في أن يوفر كأس حليب وقطعة خبز لملايين الأطفال الإفريقيين وأطفال العالم الثالث الذين يموتون جوعا، وآخرون يعيشون تحت عتبة الفقر. فلتخرس كل الأفواه التي تتحدث عن إدخال الديمقراطية الى العالم الثالث بالجيوش والتخريب…خسئتم أيها المنافقون».

وأثناء وصف روائي لأطفال الشوارع، رفاق “الغالية” الذين يعيشون في الهامش حياة التسكع والضياع، نجد سعيد السعدي ينتقل فجأة من الوصف والسرد الحكائي الأدبي إلى التأمل العقلي والفكري، مثيرا إشكالية الوطن والوطنية بين الفقراء والأغنياء، بين المركز والهامش، بين المستغلين والمشردين، قائلا:

«المركز لا يشعر بالهامش، الهامش محطة للاستغلال وفقط. هل الهامش معني بالتقدم والتنمية والوطن…؟ فإذا سألت أي متشرد عن الوطن ماذا سيقول؟

يتوقعون منا أن نموت دفاعا عن الوطن، لكن أي وطن عند من ينام في الشوارع، وتحت البلاستيك، والقصدير؟ الحيوانات لها كهوف تعيش فيها، أما أنت رفيقي المواطن بلا وطن، لك كلمة الوطن فقط ينومونك بها، خصوصا أثناء المقابلات الرياضية، والاحتفالات الفولكلورية، فتشغله عن الأوضاع الاجتماعية القاهرة. وهي لاتسمن ولا تغني من جوع . الشعب سقى الأرض دماء، دفاعا عن الوطن وفي الأخير استفادت حفنة من المحظوظين من المناصب والمكاسب. عن أي وطن وعن أي وطنية تتحدثون؟؟ من لا سكن له، هل له وطن؟».

وفي إطار البحث عن تجليات لما هو فكري وفلسفي في الرواية، يمكن العثور على مجموعة من المصطلحات الفكرية والسياسية والفلسفية التي تحفل بها رواية “رحلة الشتاء والصيف والخريف”، من بينها المفاهيم التالية: السؤال، الوعي، العالم الأنطلوجي، المسلمات، البديهيات، الإيديولوجيا، الشيوعية، الفرويدية، الذات، الوطن، السياسة، الانتهازية، الحكرة، الهوية، خدام الدولة، البرلمان، فكرة العبث، الشعور بالذات، مقدس، الإنسان، الخير والشر، القداسة، الطهرانية، المناعة الثقافية، العلم، التكنولوجيا، روحانية، ما وراء الطبيعة، الفكر، القلق الأنطولوجي، الموت، العدل، الحق، الثقافة، الوجود، العدم، التقنية، العلموية، الحرية، الخلاص، المعاناة، حزب الكرامة والإنسانية، العبودية، الاستعباد، المضطهدون، قانون الغاب، الديمقراطية، العالم الثالث، المركز، الهامش، الاستغلال، التنمية….الخ.

كما يمكن العثور على مجموعة من الحكم والأمثال التي تعبر عن أفكار وتصورات فكرية، نذكر من بينها ما يلي:

– “في الجماعة روح الدفء والمحبة، وفي الوحدة والإهمال عذاب.”

– “السلطة المطلقة استبداد.”

– ” قوانين الكون تأبى السكون.”

– ” العالم حظوظ لا مجهود.”

– ” العبودية تكون بالقيود لا بالجنود.”

– ” الرجل مثله مثل الخيمة لا يقف ويهدأ إلا بكثرة الأعمدة، والأعمدة هم الأبناء.”

– ” لاشيء تغير سوى الجدران، بينما كان من الأولى أن يتغير الإنسان لا الجدران.”

– ” ليس كل ما يلمع ذهبا.”

– ” خبز الذل والعبودية بلا مذاق.”

– ” أي مستبد مهما كان جبروته لا يستطيع أن يسبح عكس التيار إلى ما لانهاية.”

– ” سيأتي يوم ما، ينتزع المضطهدون فاتورة دمهم ولحمهم.”

– ” المشردون المغلوبون لا يقررون، فالحياة وحدها هي التي تقرر لهم.”

– ” حينما وزعت الأحلام طلب أطفال الشوارع قطعة كارطون.”

– ” إذا ظلمت المرأة في أي مجتمع، فربما هذا المجتمع يعيش بعقلية مجتمع الشارع.”

– ” المركز لا يشعر بالهامش، الهامش محطة للاستغلال وفقط.”

ويمكن القول أن رواية “رحلة الشتاء والصيف والخريف” قد عالجت، سواء من خلال السرد والوصف الحكائي أو من خلال المقاطع والمضامين الفكرية، مجموعة من القضايا الاجتماعية والسياسية التي يعيشها المجتمع المغربي، والتي سنحاول أن نرصد أهمها بشكل مختصر من خلال استقرائنا لأهم المشاهد المؤثثة لأحداث الرواية.

فقد قدمت الرواية تصويرا دقيقا لبعض مظاهر الفقر التي يعيشها الكثير من الناس في البوادي المغربية، وذلك من خلال وصف لحياة البؤس والفقر التي كانت تعيشها “الغالية” بطلة الرواية مع أبيها الطيب وزوجته لطيفة. فقد كانت الغالية «تسكن مع أبيها وزوجته في براكة متواضعة إلى رثة، ظاهرها قصدير وتراب مختلط بالتبن، وباطنها حصيرة متقطعة وأسرة قديمة وأواني يأبى الضوء الضعيف إلا أن يبقي عددهم في طي الكتمان، وتحيط بالبراكة زريبة واسعة من الحطب المتراكم، مكان مبيت للأغنام. فالهشاشة والفقر هما القسمتان العادلتان بين ساكنة الدوار، والساكنة المجاورة».

كما عالجت الرواية مشكلة أحياء الصفيح الموجودة على هامش المدن، وذلك من خلال وصف للصراع الذي كان يخوضه أصحاب “الكاريان” مع “المخزن”، والذي كانت تسكن به مي حليمة خالة الغالية، وهو الصراع الذي انتهى بهدم البراريك بالرغم من الصراع المرير الذي خاضه السكان مع “مافيات” العقار، والذي وصل إلى حد التهديد بإحراق الذات، وانتهى إلى الزج ببعض الشباب في السجون.

تثير الرواية أيضا ظاهرة الشعوذة والخرافة والسحر واللجوء إلى الفقهاء والأولياء كطب بديل، أو كوسيلة لحل المشاكل التي تعيشها النساء القرويات مع أزواجهم، لاسيما ما تعلق منها بمشكل العقم أو الرغبة في الإنجاب. وهنا تصور لنا أحداث الرواية النهاية المأساوية التي انتهت إليها حياة لطيفة، إثر تناولها لأعشاب سامة ناولها إياها الفقيه سيدي موسى رغبة منها في إنجاب الأولاد.

تصور الرواية أيضا الأحوال القاسية والمأساوية التي تعيشها بعض الأسر المغربية المعوزة، من خلال وصف حياة مي حليمة خالة الغالية التي كانت تعمل خادمة في البيوت، أو تقوم ببعض الأعمال التي لا تذر دخلا كبيرا مثل بيع الخبز في الشارع.

تعالج الرواية أيضا ظاهرة أطفال الشوارع، وما تعرفه حياتهم من بؤس وتشرد وحرمان وتعاطي للمخدرات. فبعد هروب الغالية من بيت مي حليمة وجدت نفسها وسط زمرة من الأطفال المشردين الذين يعيشون حياة الشارع، فانغمست في هذه الحياة إلى حد الثمالة، وتعاطت المخدرات بشتى أصنافها، وافترشت “الكارطون” والتحفت السماء، وارتشفت من ألوان العذاب النفسي والجسدي الشيء الكثير.

فضلا عن هذا، نجد رواية “رحلة الشتاء والصيف والخريف” تعالج قضايا اجتماعية وسياسية تتعلق بالتفاوت الطبقي ومغرب ما بعد الاستقلال و”خدام الدولة” الذين نهبوا ثروات البلاد. وتطرح مفهومي الوطن والوطنية للنقاش والتداول، بحثا عن معناهما الحقيقيين. كما تثير إشكالية القيم التراثية الأصيلة التي حلت محلها قيم الجشع والاستهلاك والمصالح الضيقة.

وينبغي التنبيه إلى أن حضور الفكري في قلب العمل الروائي له، في نظرنا، جانب إيجابي وآخر سلبي. فأما الجانب الإيجابي فيكمن في أن التأملات الفكرية تزيد العمل الروائي قوة وصلابة من حيث وضوح الرؤية والتصور، إذ تجعل القارئ يدرك بشكل جلي التوجه الفكري الذي يعبر عنه الكاتب. لكن الجانب السلبي يتمثل في تأثير هذا الجانب الفكري العقلي على الجانب الأدبي التخييلي، خصوصا حينما يكثر الروائي من المقاطع ذات الطابع الفكري والتأملي، والتي تفتقر إلى العذوبة والإمتاع اللذين يمكن أن يتذوقهما القارئ أثناء مطالعته للأسلوب الحكائي والروائي المفعم بعناصر المجاز والتشبيه والإيحاء والتخييل.

ولهذا ربما وجب علينا القول بأنه يتعين على الروائي المزج، في الآن نفسه، بين ما هو فكري وما هو أدبي، وذلك بالعمل على التعبير عن الأفكار العقلية والفلسفية بطريقة أدبية وتخييلية، بحيث تصل إلى ذهن القارئ وعقله بطريقة إيحائية واستعارية تجعله يتمثل قوة الفكرة ويتذوق عذوبة اللفظ في نفس الوقت. وسيكون هذا أحسن من أن تصبح الرواية مفككة ومقسمة إلى أجزاء ومقاطع، بعضها ذات طابع أدبي وروائي والأخرى ذات طابع فكري وفلسفي!!

وفي الأخير يمكن الإشارة إلى أمرين رئيسيين؛ الأول منهما يتعلق برمزية قتل الأب الذي تم به إنهاء الرواية، والأمر الثاني يتعلق بعنوانها.

ففي ما يخص الأمر الأول، يمكن القول بأن قتل الغالية بطلة الرواية لأبيها في آخر الرواية هو من جهة أولى انتقام منه لأنه أب مزيف من ناحيتين؛ الناحية الأولى تتمثل في أن الطيب ليس هو أباها البيولوجي الحقيقي، بل إن أباها هو شخص آخر، إنه ذلك الشاب الذي عشقته حبيبة وتجرعت معه العشق الممنوع يوم كانت تعيش مع زوجها الأول، أما الناحية الثانية فتتمثل في أن الطيب لم يلعب الدور الأمثل للأب المتبني أثناء تعامله مع الغالية بعد موت أمها حبيبة، بل كان يعاملها بقسوة وجفاء هو وزوجته لطيفة.

أما من جهة ثانية، فرمزية قتل الأب في الرواية تتجاوز، في تقديرنا الشخصي، شخصية الأب الذي يمثله الطيب، لكي تشمل قتل الثقافة الأبيسية والعقلية الذكورية التي تهيمن في المجتمعات العربية الإسلامية، والتي تلقي بظلالها السلبية على الأنثى والمرأة وتجعلها تعيش الكثير من مظاهر الدونية والظلم والتسلط والحرمان من العديد من الحقوق الاجتماعية والسياسية والإنسانية عموما. فقتل الأب هو إذن صرخة قوية ضد المجتمع الذكوري المتسلط سياسيا والمتحكم اجتماعيا، ورغبة من طرف الأنثى لتغيير الوضع المتردي السائد إلى وضع أكثر إشراقا وإنصافا لها ولمكانتها الطبيعية في المجتمع.

وفي ما يخص الأمر الثاني المتعلق بعنوان الرواية، أود أن أقول فقط أنني كنت أفضل شخصيا، خصوصا وأنني القارئ الأول لها حينما كانت مخطوطا، أن يحتفظ صديقنا الروائي سعيد السعدي بالعنوان الأول الذي هو “أضواء على الهامش”؛ لأن الرواية بالفعل تسلط الضوء على جوانب مهمة من الشرائح الاجتماعية التي تعيش على هامش المجتمع، مثل فقراء البوادي وساكنة أحياء الصفيح في هوامش المدن والأطفال المشردين في شوارعها. هذا فضلا عن طرح الرواية لإشكالية المركز والهامش، وإثارتها للعديد من التساؤلات الفكرية المتعلقة بالفقر والحرمان و”الحكرة” والاستغلال والمحسوبية وغير ذلك.

فكل هذه الاعتبارات التي ذكرناها كانت ستجعل “أضواء على الهامش” عنوانا مناسبا للرواية، فضلا عن قصره وسهولته في النطق، وبساطته ووضوحه في الذهن، وتطابقه مع مضامين الرواية وطبيعة الأحداث المؤثثة لمشاهدها.

لكن مع ذلك يبقى لصاحب الرواية وكاتبها كل الحق في اختيار العنوان الذي يراه مناسبا لها. ولعل اختفاء الربيع من “رحلة الشتاء والصيف والخريف” هو رمز لاختفاء الفرح والبهجة والسعادة من حياة البطلة “الغالية”، و من حياة أناس كثيرين أمثالها في الوطن العربي الجريح.

_____________

*الأستاذ محمد الشبة.