استهلال:

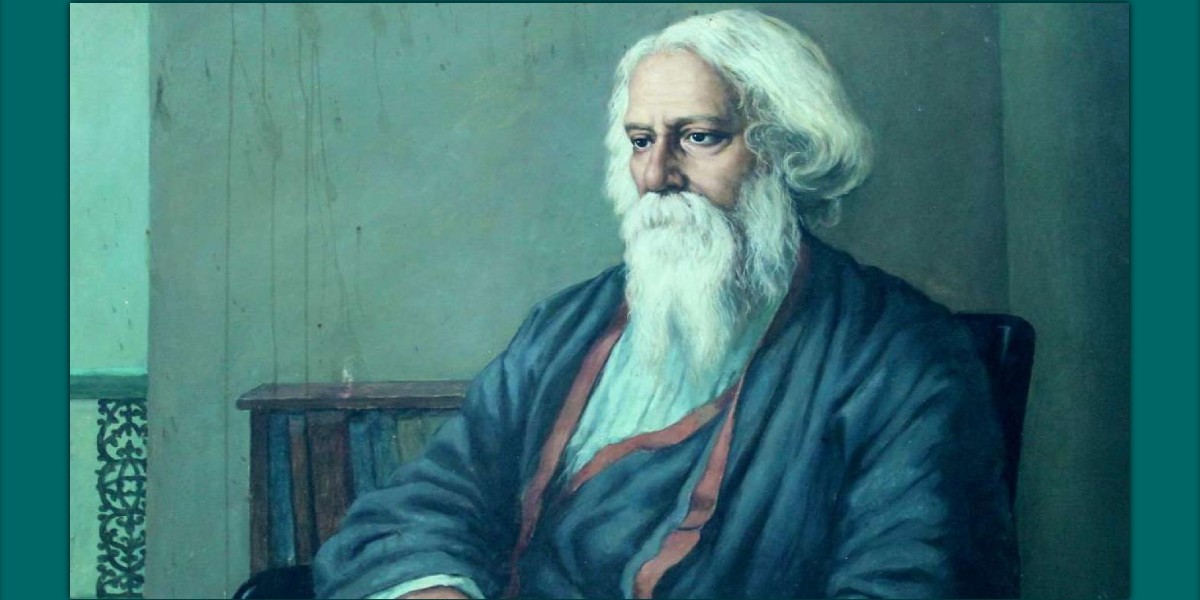

تأخذنا الدهشة كثيرًا عندما يقترب التضاد من وحدة لازمة فيه، ويتكامل في نسقٍ متوائمٍ متناغمٍ؛ ننعته أحيانًا بالتعالي العرفاني عن فروض الواقع، والتسامي الروحاني عن عالم الضرورة. وعندما كُنَّا في مقتبل العمر نتقفى أثر الفكر في مظانه، كثيرًا ما نستعذب كل ما نستغرب، إذ في الغرابة حافز للاستكشاف. ويحضرني هنا كتاب لمحمد قُطب، بعنوان: “منهج الفن الإسلامي”، امتدت إليه يدي لألفة مع اسمه، لأن لِقُطب مؤلف آخر، هو: “شبهات حول الإسلام”، الذي كان أحد مطلوبات المطالعة العامة في مدرسة المسلمية الأميرية الوسطى، بوسط السودان، التي شدهت بواكير شغفنا بالبحث عن مظان المعارف المختلفة. ومصدر الدهشة لم يكن في عنواني الكتابين، ولا ما احتوت عليه صفحات أولهما من “شبهات” حول دين خاتم تام ومحفوظ من لدن عليم خبير، وما ضمت دفتي ثانيهما من اختيارات مُمَثِّلَة لما يعتقد أنه الأدب الأخلاقي. لقد تأتى مصدر الاستغراب، وصعوبة الاستيعاب عند مطالعة كتاب “منهج الفن الإسلامي”، الذي قدم فيه المؤلف الشاعر الهندي رابندرانات طاغور كنموذج لما وصفه بـ”الفن الإسلامي” الملتزم، رغم أنه ليس بمسلم، ولكن ليؤكد بذلك شمولية المنهج الإسلامي في كل مجال، بما في ذلك ما يضيء الوجدان الإنساني من أدب وفن. وقد جدد ذكر طاغور ما كان يُشَنِّفُ به آذاننا الفنان عبدالكريم الكابلي من لحنٍ طروبٍ، وهو يتغنى بأبيات من أنشودة “آسيا وأفريقيا” لشاعرنا الكبير تاج السر الحسن، التي كتبها وهو يافع في المدرسة الثانوية، وصارت ملحمة عربية بامتياز لما حملته من مضمامين ثورية وتحررية غطت فضاءً واسعًا من الدول الساعية للانعتاق من ربقة الاستعمار. وقد جاء في مطلعها: (مصر يا أخت بلادي يا شقيقة… يا رياضًا عذبة النبع وريقة… يا حقيقة… مصر يا أم جمال أم صابر). وكانت أم صابر هذه امرأة مصرية بسيطة، اُشْتُهِرَت بأنها كانت تخبئ الذخيرة في ملابسها وتوصلها إلى الثوار المصريين، الذين يقاومون الاحتلال الإنجليزي، فخلدها بشعره طالب سوداني، وذلك ما دفع بالزعيم الراحل جمال عبد الناصر إلى الصعود إلى خشبة المسرح القومي السوداني، في ستينيات القرن الماضي، ليقبل الفنان الكابلي حينما كان يتغنى بها.

لقد طَوَّفَ الشاعر السوداني الشاب، وهو غَضّ يحتضن شفيف أحلامه، بعوالم فسيحة، تفيض مؤشراتها بغزارة معارفه وثوريته وانتمائه الإنساني الأوسع، الذي لم ينسه من وقف مع بلده في نضاله ضد المستعمر، قائلًا: (فلقد مُدّت لنا الأيدي الصديقة… وجه غاندي وصدى الهند العميقةْ… صوت طاغور المغني… بجناحين من الشعر على روضةِ فنِّ… يا دمشقُ… كلنا في الفجر والآمال شرقُ… أنتِ يا غابات كينيا يا أزاهرْ… يا نجوماً سمقت مثل المنائرْ… يا جزائرْ… ها هنا يختلط القوس الموشّى… من كلِّ دارٍ، كل ممشى). وهنا برز في نظم شاعرنا اسم طاغور المغني لأول مرة في وعينا، ولنتعرف عليه رمزًا لمعنى الهند العميقة بميراثها الحضاري المتنوع، من دون أن نقرأ له نصًا، أو نشهد له لوحة إبداعٍ فنيٍ يُقَرِّبه أكثر إلى تصورنا عنه. لذلك، جعلتني تلك الدهشة الأولى برؤية قصيدة له في كتاب محمد قُطب، كثير البحث عن طاغور الشاعر والرسام والمغني، ونتاجه الفكري والأدبي، وشفافيته الروحانية والإنسانية، فتعلمت بالاطلاع على ما كَتَبَ وكُتِبَ عنه الكثير عن عبقرياته الفذة، وأعمال معاصريه من مفكري الهند وأدباءها وشعرائها، الذين حاولوا الاقتراب من سمو تطلعاته. فطاغور؛ بصفته شاعرًا وفنانًا، كان يأخذنا إلى عالم الخيال والجمال والأنوار، ولا يبتعد عن منظومة القيم الواصفة لسوية الإنسان، وكان يتطلع دائمًا إلى تحقيق الشخصية المتعالية للإنسان، التي كان يعتقد أنها جوهرية في الذات الروحانية.

ميلاد التميز:

لقد ولد طاغور عام 1861، بعد سنوات قليلة من تمرد عام 1857 وتأسيس حكومة جلالة ملكة بريطانيا في الهند، أي عاش بين منتصف القرن التاسع عشر ومنتصف القرن العشرين. ونشأ الشاب طاغور في ظروف إحياء الثقافة الهندوسية وساهم بفاعلية في ذلك، وكان ولا يزال شخصية بارزة في شبه القارة الهندية، لا سيما في الجزء الشرقي منها. وإلى جانب كونه أول آسيوي يحصل على جائزة نوبل، لم يكن شاعرًا وملحنًا وروائيًا فحسب، بل كان أيضًا كاتبًا مسرحيًا وممثلًا وكاتب قصة قصيرة وفنانًا وناشط سلام، وكان مفكرًا أصليًا، كما أسس جامعة عالمية. وكان هذا ليبلغ ذروته في احتفاله بالمعايير الأخلاقية “الفيدية”، ثم لاحقًا في انخراط صريح مع ما هو مقبول كأول حركة شعبية ضد السلطة الاستعمارية، التي عُرِفَت بـ”حركة سواديشي- Swadeshi”، والتي حدثت في العقد الأول من القرن العشرين. وجنبًا إلى جنب مع ذلك، ورث طاغور إيمانًا بعالمية أفكار “الفيدا” من عائلته، وعلى أساس قناعة في الوجود المطلق لـ”براهمان”، الذي يمكن تعريفه، وفقًا للمعتقد الهندوسي، على أنه حضور أساسي يتخلل كل الخلق، وكذلك الروح الفردية، التي هي كلية وكونية، تُؤشِر على الأصل واللانهائي. وربما يكون هذا الإيمان بالعمومية الروحية هو، الذي جعل طاغور يتقبل معنى الوجود “العالمي”. فقد وُلد طاغور في عائلة ثرية ذات حصائل ثقافية هائلة، وسافر أيضًا إلى إنجلترا عندما كان شابًا. وسمحت له تلك الرحلة بتجربة العالم كمسكن يقوم على الاختلافات المقدور على فهمها، وأعانته في سنواته الأخيرة للتجوال حول العالم ،وعبر خمس وعشرين دولة، كمفكر ومثقف ينشر رسالة السلام العالمي والترابط الثقافي.

تجد الإشارة إلى أنه في أوائل القرن التاسع عشر كانت فترة توطد فيها الحكم الاستعماري في الهند، وبدأ في فرض سيطرته الاقتصادية، وسطوته السياسية، وغرس لغته الإنجليزية، ونشر تصوراته الثقافية. وفي الوقت نفسه، زاد الهياج الثوري، مع الإشعاع الفكري الثري بين الرعايا المُسْتَعْمَرِين. وقد ترسخ هذا الأخير على نطاق واسع على أسس دينية، أحدهما “هندوسي” والآخر “إسلامي”. ويقول براديب كومار داتا، من جامعة جواهر لال نهرو، بالهند، يجب أن نتذكر أن كلا التقليدين يتألفان من خيوط متنوعة من الفكر والممارسة، وكثير منها يتعارض مع بعضها البعض. على الرغم من أنه بحلول نهاية القرن، كان هناك نمو في الاهتمامات العلمانية، إلا أن براديب يضع إطارًا لفكر طاغور؛ لاستخدام مصطلح شامل لمسارات الفكر المختلفة، ومنها التقليد الهندوسي الحديث. وبشكل عام، يُعرّف الفكر الهندوسي من خلال عنصرين، أولهما هو بحثه عن تميز الهندوسية كأساس لروح فلسفية واجتماعية وثقافية، إن لم يكن للهوية الاجتماعية فيها ذات النصيب. غير أنه يوفر هذا الأساس للقومية الهندوسية، التي أثارها بانكيم شاندرا تشاترجي، رائد القرن التاسع عشر في الرواية البنغالية، وفي المجال العام البنغالي، والتي وضع نظرياتها في بعض رواياته، وكتاباته، ورسائله، وخطبه. وقد انتقل المسار الثاني للفكر الهندوسي نحو عالمية مؤهلة، حيث حاول العديد من المفكرين الهندوس استنباط الشمولية الروحية من النصوص البراهمينية بشكل أساس. وكانت هذه خطوة لمواجهة الفكرة المهيمنة للتقدم التاريخي، التي بررت للهيمنة الاستعمارية، وشكلت عقول قطاعات واسعة من المثقفين، الذين ارتبطوا بالمستعمرين. ومع هذا السياق التقريبي، تناول براديب بعض جوانب حياة رابندرانات طاغور، من خلال آثاره الأدبية، ومن بعض رواياته، وكتاباته، ورسائله، وخطبه.

إن طاغور، كما تقدم، ولد وعاش حياته كلها في دولة مُسْتَعْمَرَة، ثم الهند غير المقسمة، والتي يمكن ربطها تقريبًا بشبه القارة الآسيوية الحديثة. وكانت لفترة طويلة تحت السيطرة الإقطاعية، ليحل محلها الاحتلال الإمبراطوري البريطاني للهند بعد فترة وجيزة من تنكر المرتزقة. لذلك، نشأ، مثل بعض رفاقه المواطنين، وكانت لديه علاقة حب وكراهية مع الحكام، ومع مرور الوقت، أتيحت له فرص لدراستهم عن قرب. وكان، كصبي، يشارك عائلته في حب الوطن ويتمنى أن لو كانت بلاده حرة. لذلك، كان يكتب قصائد عن مجد الماضي وإهانة الحاضر كسباق ذاتي مع الزمن، وجاءت مشاركته النشطة في الحركات المناهضة لقرارات الحكام، في وقت لاحق من عام 1905، وأثناء الحركة ضد تقسيم البنغال الأول، جادة وفاعلة عندما نزل إلى الشوارع مع غيره للاحتجاج. ويلزمنا الانتباه إلى أنه حتى أواخر ثمانينيات القرن التاسع عشر، بدا وكأنه يعيش حياة ترفيهية، ويكتب قصائد رومانسية، ويؤلف الأغاني ويقيم أوبرا، كئيبة ومبهجة. وهذا بالطبع مجرد جانب واحد من الصورة، فمثلما لم يدر ظهره لما كان يحدث في بلاده، فقد اهتم كثيرًا بما كان يجري في بقية العالم. ففي عام 1881، نشر مقالًا بعنوان: “تجارة الموت في الصين”، كتب فيه عن الشر، الذي يرتكبه البريطانيون في الصين، وإجبار الشعب هناك على إنتاج واستهلاك الأفيون ضد رغباتهم، كما قام بتأليف بعض الأغاني الوطنية، يتأسف على تهور أبناء الوطن، الذين لم يهتموا بوضع الهند المتردي.

المحدود واللانهائي:

لقد شَدَّدَ رابندرانات طاغور، في كتاباته، على تحقيق الوحدة بين الفرد والكينونة الكونية من خلال علاقة كاملة. لذلك، يعتقد طاغور أن “الدين” هو الصحوة المطلقة لوعي الأنا لدى الإنسان في الوعي العام. ولذلك، فهي عملية تحقيق “الأنا” اللانهائية في “الأنا” المحدودة، من خلال حرية العقل والأنشطة الإبداعية، ومن أجل خير الإنسانية ككل. الأمر الذي يُخَوِّل لنا في هذا المقال إبراز ثنائية البؤرة عن الذات بين “المحدود واللانهائي“، في فكر طاغور ورؤيته التكاملية عن الإنسانية، وتصوره عن الإنسان الكوني، وطريقته الخاصة في اكتشاف “دين الإنسان”، الذي تجلت فكرته الأولى في محاضرة قدمها في جامعة أكسفورد، عام 1930، بعد ما يقرب من عقد من تأسيس “فيسفا بهاراتي”. فقد كانت شخصية طاغور فريدة ومتعددة الجوانب حتى لم يعد مستغربًا أن يحتل موضوع الذات، أو الفردية، مكانة مركزية في فلسفته في الحياة. فكانت رؤيته هي إخراج الإنسان من الفضاء القديم للحياة المشتركة إلى مناطق ينقسم فيها الوجود العادي للإنسان إلى حياة مليئة بالعاطفة والقوة. ووفقًا لطاغور، فإن “الطبيعة الإلهية” في كل إنسان ترفعه فوق الأشياء الأرضية، وهذا ما عناه محمد قطب في مقدمته بقوله “إن الدين والفن كلاهما انطلاق من عالم الضرورة”. فقد اعتقد طاغور أن الذات اللانهائية، التي هي الكائن الأسمى، تكشف عن نفسها من خلال الذات المحدودة، التي تسكن في قلب الإنسان، حيث ركز على العلاقة الحميمة والشخصية بين الذات المحدودة واللانهائية. لذلك، فالحياة بالنسبة للفرد، وكذلك للبشرية جمعاء، هي عملية نمو تدريجي، في الحرية، وفي صعوده إلى فكرة الإنسان الأسمى. وكانت رؤية طاغور هذه هي إيجاد سبب أسمى يشترك فيه الجنس البشري من حيث التعاطف، والتفاهم، والحقيقة، والمحبة.

بالنسبة لطاغور، كما أسلفنا، فإن هذه القضية الأسمى هي “دين الإنسان”، مع رؤية روحية لنموذج مثالي، يتحد مع الواقع بأكمله؛ “المحدود واللانهائي”. ويقوم هذا النموذج على نقاء القلب والتناغم مع الكون، وهذا هو ما قصده بمبدأ تحرير شخصية الإنسان الفردية في الشخص الكوني. وبينما يقدم “دين الإنسان” ثروة من الأفكار والخبرات، هناك مفهومان على وجه الخصوص يتطلبان الاهتمام بهما. الأول هو فكرة التعاون، إذ يبدأ طاغور باقتراح فكرة ذرية عن الخلق، ووفقًا لهذا المفهوم، يبدأ العالم كذرات تتحد معًا ثم تنسق بشكل متبادل للحصول على الشكل والحياة. ثم يوفر التعاون بين الذرات أساس الخلق وينمو ويتطور إلى حياة الإنسان وتفاعلاته البشرية، وجنبًا إلى جنب مع التعاون تظهر المكانة الاستثنائية للإنسان. ويتأتى هذا من القدرة البشرية على توليد الفائض، الذي هو بالنسبة لطاغور، يعني القدرة على التغلب على الحدود والقيود. لذلك، يبدأ الإنسان بالوقوف على قدمين مما يدل على قدرته على تجاوز الحدود، وفي هذه الحالة، قيود طبيعته البيولوجية، التي كانت ستحكم عليه باستخدام أربعة أطراف للحركة. ومن وجهة نظر الإنسان، لا يعني طاغور القدرات الفردية البحتة، ولكن قدرات المجتمع ككل، ويدرك الأفراد أنفسهم في علاقاتهم مع الآخرين بدلاً من الوقوع في سجن المصلحة الفردية. وهكذا، فإن الزراعة هي النشاط الأول، الذي يكتسب فيه البشر أنفسهم، لأنهم يعملون معًا في تعاون. وباختصار، فإن “الفائض” هو قدرة البشر على تجاوز حدودهم باستمرار من خلال “التعاون”.

التوجه الكوني:

يوفر التوجه الكوني لـ”دين الإنسان” الأسس، كما ذُكِرَ من قبل، لممارسات التجاوز من خلال توظيف القدرة المبدِعَة للإنسان، التي يلزمنا أن نذكرها بإيجاز؛ وهي أخذ فكرة التعاون على أنها “تبادل ثقافي واختلاط”. بالنسبة لطاغور، تتكون الهند من العديد من التقاليد الفكرية، التي كانت في الغالب دينية، ولكنها تضمنت أيضًا التقاليد الشعبية والعامية، والتي كانت لازمة لتعاونها وتوحيدها. ويمكن ملاحظة أن تيارات الفكر الهندي، التي حددها طاغور تضمنت أيضًا التقاليد الغربية. لذلك، يرى طاغور أن هذه العناصر والممارسات كانت مبعثرة. لقد احتاجوا إلى التوحيد من خلال التبادل الحر للتفاعلات حتى تتمكن الهند بعد ذلك من تقديم أفضل تقاليدها إلى الغرب. ولم يكن هذا لمجرد أن تكون الهند، التي تعتبر ماضيها “الفيدى” نموذجًا للحاضر والمستقبل، دولة، أو مجتمعًا آخر. بدلاً من، كان يُنظر إلى الهند على أنها كيان كان يتطور من خلال عملية تبادل داخلي تؤدي إلى أفق غير معروف للمستقبل حيث تبدأ جولة أخرى من العمل في التفاعلات مع الغرب. ومن الأهمية هنا التمييز – والتداخل – بين الشرق والغرب، لأن الهند ليست مساحة فكرية خالصة، إذ تشمل بالفعل الغرب والإسلام والعديد من التقاليد الأخرى، إلى جانب الهندوسية الكلاسيكية. من ناحية أخرى، يُنظر إلى الغرب على أنه يحتوي على بعض العناصر المكونة له من الشرق، على سبيل المثال، تعاليم المسيح. فالفروق الثقافية، بهذا المعنى، ليست مستقرة وليست غير قابلة للقياس، إذ يتم إنشاؤها بواسطة عمليات مختلفة، من تفاعلات محددة في الزمان والمكان.

بيد أن مبدأ الفائض التعاوني لا يعمل فقط على مستوى الفكر بين الثقافات المختلفة في العالم، ولكن أيضًا في المساحة الداخلية الأخرى للانقسام، أي بين “المدينة” و”القرية”. كما أن التعاون جزء لا يتجزأ من أهمية العمل المنجز في مجتمعات معينة، عندما كانت الثقافة مبنية على افتراض أن التعليم لم يكن مجرد مسألة توليد أفكار جديدة، وإنما كان عليها أيضًا أن تنتج أشكالًا جديدة من الحياة المادية والاجتماعية. وكان من المقرر أن يتم ذلك من خلال إعادة تشكيل حياة القرية بحيث تعمل على مبادئ التعاون، لأن عَالَم القرية الهندية كان عَالَمًا فرديًا ومثيرًا للتنازع. ومن ثم كانت إحدى المهام الرئيسة لمتطوعي الفائض التعاوني، الذين هم من خلفيات حضرية، أو في الواقع ناشطون من الطبقة الوسطى، سيعملون كزملاء في العمل، ويساعدون في إخراج القرويين من سلسلة التبعيات؛ سواء كان ذلك على مستوى مقرضي المال، أو تقلبات الطبيعة، أي تنظيم سكان الريف وجعل القرى مكتفية ذاتيًا. وكل هذا يمكن أن يتحقق إذا تعلم القرويون التعاون من خلال المؤسسات، التي تروج لهذا الهدف. ويجب أن نُشير إلى أن الفائض التعاوني أنتج أنماطًا ومستويات متعددة من التعاون، وكان كل هذا موجهًا نحو إنتاج ما نسميه “فائضًا وجوديًا” من شأنه معالجة الاختلافات والانقسامات في العالم، وإحداث حوار وتعاون متبادل. وكل هذا يمكن أن يتحقق إذا تعلم القرويون التعاون من خلال المؤسسات، التي تروج لهذا الهدف.

فكرة الأمة:

لقد وجد العديد من المفكرين الهنود؛ مثل، سوامي فيفيكاناندا، وغيره ممن جاءوا بعده، في فكرة الأمة الهندوسية علامة على التميز الثقافي والفخر في عالم مُسْتَعْمَر. لكن طاغور، الذي برز كمفكر عام استثنائي، سار في مسار موازٍ وأكثر إشكالية، وشعر بعمق بآثار الاستعمار البريطاني، ليس فقط على بلاده، بل على العالم ككل. واحتج على جشع بريطانيا للأراضي والموارد والسعي في الحصول عليها من خلال الحروب، التي خاضتها ضد شعوب الصين وجنوب إفريقيا. وكانت موجة الوطنية الشعبية في إنجلترا، التي دعمت القمع البريطاني للبوير في جنوب إفريقيا نقطة تحول بالنسبة لطاغور، ومهدت الطريق لجعله ينتقد بلا هوادة فكرة “الأمة”. ففي كتاباته ورسائله المبكرة خلال مطلع القرن، اعتمد على رينان لتعريف “الأمة”، ورفضها باعتبارها كلمة ومفهوم غريب عن الهند. وكانت “الأمة” بالنسبة لطاغور هي الطريقة، التي أنتج بها العالم الغربي وحدة فردية ومتجانسة لنفسه، ويبدو أنه بذلك قد حدد مبدأ “القومية” مقابل الاستعمار في هذه الفترة. وعرّف في شعره “الأمة” من خلال مجازات الدمار والنار المستهلكة. ولكن مع هذا النقد، احتفظ طاغور بشعور من التميز الثقافي، ودفعه الالتزام بهذا التميز الثقافي، في هذه الفترة، إلى مشاركة الكثير من خطاب القومية الهندوسية، التي اتخذت من قيم المجتمع، أو “السماجلتكون” أساسًا للوحدة، واستحضرت أسطورة الماضي “الفيدي” القائم على احترام الفقر والتواضع والشعور بالقرابة. وكانت “الفيدية”، التي هي أقرب لزهد التصوف، نقطة معاكسة للمادية والتدمير الغربي. وقد اعتمد طاغور في صياغة مشروعه هذه المصطلحات، التي جمعت فكرة المجتمع / “السماج” وموضوعات التضحية؛ مع فكرة المجتمع الممتد، ورفض الغرب المستعمر. ومع ذلك، فإن الجمع بين هذه العناصر جعل مفهومه عن “المجتمع” مشابهًا لمفهوم “الأمة”.

ويقول بعض النقاد، إن طاغور قد وصل، في الواقع، إلى مفترق طرق أيديولوجي، في حين أنه كان من الممكن أن تتطور الخيوط الأولية للقومية الهندوسية إلى “حصرية” هندوسية كاملة، بمعنى عزل الجماعات الدينية الأخرى، خاصة المسلمين. وكان هذا بالتأكيد خيارًا ممكنًا نظرًا لحقيقة أنه في الوقت، الذي جمعت فيه حركة “سواديشي- Swadeshi” زخمًا، وجذبت الطبقات الوسطى والعليا إلى نفسها، إلا أنه أوقفها اندلاع أعمال الشغب بين الهندوس والمسلمين. والمثير للدهشة أن رد فعل طاغور كان بطريقة غير تقليدية على أعمال الشغب هذه، إذ أظهرت بالنسبة له رد الفعل المتفجر على التقاليد الهندوسية الطبقية العليا، التي تُعامل المسلمين على أنهم منبوذون. بشكل عام، كانت هذه أيضًا سمة لاحظها في الاستعمار البريطاني، وهي ميله إلى الانفصال عن الآخرين والانخراط في العنف ضدهم. لقد كان هذا يمثل شيئًا يعيد نفسه في حركة مناهضة للاستعمار، وعُدَّ موقف طاغور منها ناقدًا بشكل عام، خاصة فكرة الهويات “التفردية”؛ سواء من القومية الهندوسية الأرثوذكسية، أو الإصلاح الهندوسي في الهند، وتطور موقفه إلى نقد للخط المهيمن على الحياة الحديثة نفسها على مستوى العالم. وبعد اندلاع الحرب العظمى (1914-1918) بين القوى الاستعمارية المتنافسة في الغرب، طور طاغور تصورًا نقديًا لفكرة “الأمة”، التي نشأت في الغرب، ولكنها الآن تهدد بالهيمنة على بلدان الشرق. وقام طاغور بتفصيل نقده في محاضرات “القومية”، وفي الهند والعالم، روايته عن القومية الهندوسية، باختصار، كانت “الأمة” في تصوره هي الطريقة المهيمنة لتنظيم الإنسانية العالمية. لذلك، ليس من المستغرب، أو من قبيل الصدفة، أن تكون هذه المحاضرات، وما بُنِي عليها من أعماله مؤلفة في 1915-1916، في منتصف الحرب العالمية الأولى، مُفَسِّرَة لصراع دولي أكد أسوأ مخاوف طاغور.

المعضلة الأخلاقية:

بالنسبة لطاغور، كانت الحالة العالمية الحديثة تتمثل في اقتراب الثقافات والشعوب لا اغترابها. وفي حين أثار هذا القرب مشكلة بالنسبة لفكرة “الأمة”، أعطاه أملًا في تطوير تصوراته العالمية. لذلك، فقد جعل قضية الاختلاف قضية ملحة وحاسمة، لأنه بدلاً من إيجاد طرق للتعايش مع الاختلافات، التي سادت العالم، حولت فكرة “الأمة” الاختلافات إلى معضلة أخلاقية، أو عداءات من خلال إنتاج أعداء داخليين وخارجيين. وفي قلب فكرة “الأمة” كان هناك انتهاك أخلاقي للعلاقات الإنسانية، إذ نظمت هذه الفكرة شعوبًا بأكملها في منظمات “ميكانيكية” جمعتها مصالح سياسية واقتصادية مشتركة. فكان الغرض من “الأمة” هو تجميع الموارد والأراضي، وتم تحويل المجتمع نفسه إلى مورد، وأصبحت موضوعًا للسيطرة، بينما أصبحت العلاقات الإنسانية أدوات لخدمتها، أي “الأمة”، التي جرى توفير أساسها من خلال مبدأ المنافسة. ولذلك، لم يستبعد طاغور أهمية المنافسة، ولكن في عصور ما قبل الحداثة. وبينما كان مبدأ هذه المنافسة موجودًا دائمًا في المنظمات الاجتماعية، كان موجودًا أيضًا كعنصر ثانوي في المجتمع، الذي اعتمد على القيم الأخلاقية، التي أخضعت مبدأ المنافسة لغاياتها الخاصة، وكانت هذه المنافسة محصورة في بعض الأنشطة الاقتصادية.

ومع ذلك، ومع مرور الوقت، وسَّعَت عملية التراكم التنافسي، أي أعمال التنافس على الممتلكات بين المنظمات مع بعضها البعض، نفوذها ليشمل المجتمع بأكمله، بل أصبحت المبدأ التنظيمي للمجتمع. وكانت هذه عملية تتطلب مستويات أكبر وأكثر كفاءة من المنظمات لتعظيم استخراج الموارد واستخدامها، وتأسس نتيجة لذلك مبدأً جديدًا للحياة الجماعية، الذي هو فكرة “الأمة”. وتبع ذلك نتيجتان عالميتان، أولهما، أصبحت “الأمة” أكثر من مجرد شركة تجارية، تولّدت عنها هالة متسامية حول نفسها شبيهة بالكيان المقدس، وأصبحت “الأمة” بالتالي إلهًا جديدًا. والثاني، هو أن التراكم التنافسي قاد الدول إلى الحرب حيث تنافست هذه الدول على الموارد والأراضي، ولأن قدسيتها صارت دينًا، فقد دفعت شعباً بأكمله إلى الاستعداد للقتل والموت. من هنا، كان نقد طاغور لـ”الأمة” كظاهرة عالمية يتطلب تحركًا نحو الفكر الكوني والموجه نحو العالم، حيث أدت الحرب العالمية إلى انتشار روح “الشوفينية” في كل دولة في أوروبا. لكنها حشدت أيضًا عددًا قليلاً من المفكرين المؤثرين ونشطاء السلام هناك، الذين عارضوا الحرب بشدة؛ مثل، برتراند راسل ورومان رولاند، الذين انضم لهما طاغور وأصبح أحد الموقعين على ما كان يسمى بشكل عام إعلان “استقلال الروح البشرية”، الذي كان بيانًا عالميًا للتضامن الدولي والسلام العالمي. ومن المثير للاهتمام أن اليأس في الحرب العظمى دفع رومان رولاند إلى تصور أهمية تعليم الأجيال القادمة في سلام، وهو المشروع، الذي انخرط فيه طاغور بالفعل منذ بداية القرن. لذلك، بدلاً من تصور المستقبل، وسع طاغور مدرسته التجريبية الحالية إلى “فيسفا بهراتي- Visva-Bharati” الموصوفة بشكل شائع كجامعة عالمية.

تعريف الهوية:

بينما كان طاغور عالميًا، كان مؤمنًا بالجامعة العالمية كفكرة، ومؤهلًا للدفاع عنها كقيمة إنسانية سامية. رغم أنه تجدر الإشارة إلى أن طاغور في بداية حياته المهنية، انحرف نحو القومية الهندوسية، لكنه ابتعد عنها بعد ذلك، لكن هذا الابتعاد لم يدفعه إلى التنصل عن هويته باعتباره هندوسيًا. ومع ذلك، أعاد تعريف الهوية نفسها، لأنها بالنسبة له لم تكن الهوية اسمًا له بعض الخصائص المنسوبة، التي تم تصميمها للتمييز بين مجموعة من الأشخاص وإثارتهم ضد الهويات الجماعية الأخرى، وإنما قيمة وفاقية، وقبوله هوية هندوسي لا يعني أنه رآها معارضة للإسلام والمسيحية. بدلاً من ذلك، كانت هوية طاغور ذات حدود مفتوحة، أي لم تكن هذه الهوية بمعنى الانتماء إلى تاريخ وإلى شعب حتمية فحسب، بل كانت ضرورية أيضًا. فمن دون هويات مختلفة سيكون هناك “عالمية عديمة اللون”، لأنه يمكننا أن نرى، بالفعل، أن تعليق الاختلافات سيجعل العالم مكانًا متجانسًا حيث لا يحتاج الناس إلى التفاعل في كل مكان يكونون فيه نفس الشيء. بدلاً من ذلك، يجب الحفاظ على الهوية، ولكن بطريقة تجعلها مفتوحة للتفاعل مع الهويات الأخرى. ومن ثم، فإن الهوية ستكون بمثابة “شيك على بياض”، يحتوي فقط على الاسم والمكان والزمان، ولكن مع تغيير محتوياته باستمرار من خلال التفاعلات مع الآخرين، وهذا يعني أيضًا أن العام لم يكن معطى. فقد كان لابد من إنتاجه من خلال أقواس مستمرة ومتسعة من التفاعلات مع أناس غرباء وآخرين. إنها عملية التفاعل المستمر، التي سعت لإضفاء الطابع المؤسسي عليها في الجامعة العالمية، التي استندت على فكرة التفاعلات بين الطلاب والمعلمين، بين المثقفين من الطبقة الوسطى والفلاحين الريفيين، بين الطلاب من مختلف مقاطعات الهند، وأخيراً وربما الأهم، التفاعلات بين شعوب الدول والمناطق المختلفة حول العالم. وقد تم تصور التفاعل نفسه على أنه مفهوم التعاون، أي النشاط المؤسسي، الذي يجمع الناس معًا لإنتاج علاقات وثقافات جديدة وحياة مادية محسنة.

لقد كان طاغور، الذي احتفل العالم مؤخرًا بعيد ميلاده الـ”162″، حريصًا على تجنب الموضوعات، التي لم تتم دعوته لها، رغم قوله إنه كان مباركًا لأن يولد في هذا البلد “الهند”، وأنه يحب البنغال الذهبية. وما أكثر ما أكد أنه سيضع رأسه على تراب بلاده، وقد كانت بلاده هذه بلا حدود؛ احتواه العالم كما احتوى العالم. كان يقول إن لديه منزل في كل بلد وسيبحث عن هذا المنزل متى شاء، حيث لم يكن هناك “نحن” و”آخرون” بالنسبة له. ووفقًا لمعتقداته، كنا جميعًا واحدًا، ونعيش في الوجود معًا. علاوة على ذلك، لم تقتصر هذه الفلسفة الشاملة على العالم البشري وحده. احتوت على كائنات حية أخرى، أو البيئة المعيشية، الجزء غير الحي من الكون؛ التلال، والأنهار، والسماء، بنجومها وكواكبها. أوليس هو القائل: (نفس تيار الحياة، الذي يمر عبر عروقي… الليل والنهار يمر عبر هذا العالم… والرقصات في مقاييس إيقاعية. إنها نفس الحياة، التي تنطلق من الفرح من خلال تراب الأرض… في رياش لا حصر لها من العشب، وتتكسر إلى موجات مضطربة من الأوراق والزهور. إنها نفس الحياة، التي تهتز… في مهد الولادة والموت في المحيط، في مد وجذر). لذلك، بمجرد تصور الحياة من خلال عدسة الترابط (مع الجميع وكل شيء)، فإن الانعزالية، التي عادة ما تكون أحد مكونات القومية التقليدية، تبدو غير جذابة. ولذلك، قال وقد اقتربت نهاية حياته: “أنا شاعر العالم. أينما كان هناك إثارة، ستجد صدى في الفلوت الخاص بي”. وقبل بضع سنوات من وفاته، بدأ محاضراته عن القومية، وكان كتابه: “القومية”، الذي نُشِرَ عام 1917، والذي لم يرض الكثيرين، بمثابة مغامرة في هذا الاتجاه. ولا يزال المرء يتساءل، كما قال بابيترا ساركار، من جامعة رابندرا بهاراتي، كولكاتا، كيف يمكن تعريف نوع “القومية” عند طاغور.

في الختام:

يتوجب علينا، ونحن نغادر هذه السياحة القصيرة مع قامة عالمية، أن نقول إن طاغور رغم عبقريته الفنية والأدبية والخطابية الفزة، إلا أنه أعطى أهمية كبيرة للعمل، إذ كان يعتقد أن أي فكرة تحصل على شكلها النهائي من خلال العمل، وأن العمل هو ما يُظهر إمكانيات وحدود أي فكرة. ولكن، ماذا يخبرنا هذا الفهم عن مشروع طاغور الباحث عن التميز والعالمية؟ إنه لم يسع لحل هذه القضية الإشكالية بين التميز الثقافي والعالمية من خلال الادعاء بأن تميز الهندوسية يكمن في عالميتها الروحية، وكذلك في قدرتها على استيعاب الأديان الأخرى في مخطط حياتها. إن فكرة طاغور عن التميز الثقافي لا تسير في طريق التفوق الهندوسي؛ بدلاً من ذلك، يأخذ مسارًا مختلفًا للتعاون. وكانت فكرة التعاون مسألة واجهها طاغور في كتابات جورج راسل، القومي الأيرلندي وعضو إحياء الأدب الأيرلندي. بينما سعى كتاب راسل “الكائن القومي” إلى التنظير للآثار العالمية للمشغلين الريفيين المشاركين، وقام طاغور بتوسيعه إلى مبدأ فلسفي يحمل أصداء التقاليد الفلسفية الذرية لـ”فاشيشيكا”، إحدى مدارس الفلسفة الهندوسية، حتى وهو يُسَخِّرُ ذلك في مفهومه الخاص عن فائض بشري لانهائي. علاوة على ذلك، قسم التعاون إلى مجموعة متعددة من الممارسات، التي تسكن أنواعًا مختلفة من العوالم، التي تشكل “العالمية”. ففكرة طاغور عن التمايز الثقافي ليست فكرة ثابتة، وإنما هو منفتح على التغيير المستمر، ولا يرغب مطلقًا بإعادة إلحاق الأذى بأفكار مختلفة من ثقافات أخرى.

وإذا كان لا بد من ملاحظات تسند عليها هذه الخاتمة حجتها، فإن الموضوعية تقتضي تأكيد حقيقة أن مسيرة طاغور تُظهر، أولًا، عملية الابتعاد عن مجال القومية الدينية كأساس للتميز الثقافي إلى نسخة علمانية قريبة من الدين أطلق عليها اسم “دين الإنسان”. وما تُظهِره هذه المسيرة، ثانيًا، هو فكرة أنه بدلاً من البحث عن مبدأ عالمي واحد يمكن أن ينظم الحياة العالمية، يلتزم طاغور بالتعميم كعملية مستمرة ومتغيرة. إن التركيز على تعدد العمليات المفتوحة والمترابطة عالميًا يميز طاغور عن تقاليد الشمولية؛ سواء كانت مشتقة من “فيفيكاناندا” الهندية، أو من عصر التنوير الأوروبي. كما أنه لا يمكن تحديده مع نظريات إعادة التهجير وإعادة التوطين، التي تصور العالم كمساحة فريدة من التدفقات والتفاعلات المتعددة. بدلاً من ذلك، تصور فكر طاغور وضع الحدود دون الإقليمية المقابلة. ما يعنيه هذا هو فكرة مفتوحة للحدود الثقافية، التي من شأنها أن تحتفظ بذاتها دون الإصرار على تعريف صارم لما يشكل الطابع الثقافي لـ”الأمة”، أو الشعب. فقد كانت الذات الفردية تتطور وتغيرت بطرق مختلفة من خلال خصوصية تاريخها، الذي كان أيضًا تاريخ التفاعلات مع الذوات الجماعية “الديناميكية” الأخرى. وفي رهان على هذه العملية، وجد طاغور انتماءًا “عالميًا”، لا يحتاج إلى أن يكون عالميًا من دون وجه حق، أو أن يجتذب العالم ليصبح ساحة معركة من المسلمات الثقافية.

*الدكتور الصادق الفقيه: سفير سوداني، الأمين العام السابق لمنتدى الفكر العربي، الأردن.

السبت، 26 أغسطس 2023

صقاريا، تركيا