1 – التقديم المادِّي للكتاب:

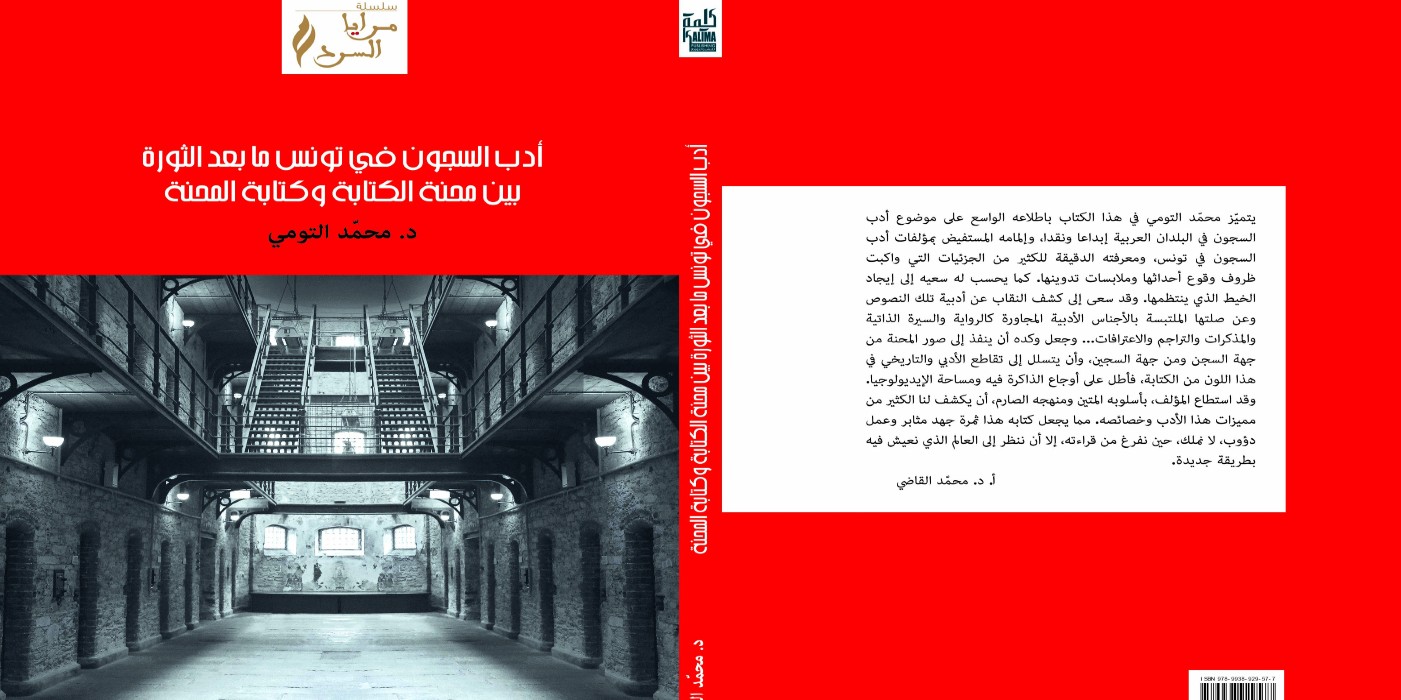

صدر كتاب ” أدب السجون في تونس ما بعد الثورة بين محنة الكتابة وكتابة المحنة ” للدكتور محمد التومي في طبعته الأولى، في سبتمبر 2020،ضمن سلسلة مرايا السرد التي يديرها أ.د. محمد القاضي وهو الذي قدَّم للكتاب، كما تولَّت دار النشر ” كلمة للنشر والتوزيع ” نشر الكتاب في 202 صفحة من الحجم المتوسط. بدأ الكتاب بتصدير تلاه إهداء،تلك كانت عتبات النص/ الكتاب ترسم ملامحه وتضع المداخل لقراءته.

التصدير كان لتأصيل الكتابة السجنية ضمن الأجناس الأدبية من خلال رأي لقامة في الرواية وهو الطاهر بن جلون والإهداء كان اعترافا للمساجين السياسيين بنضالاتهم واحتفاء بالثورة وشهدائها وبكل شهداء الوطن ولا سيما الذين سقطوا في الفترة الاستعمارية. يتكوَّن الكتاب من توطئة وبابين كبيرين وخاتمة ثم قائمة طويلة للمصادر والمراجع.

يمسح الباب الأول 105 صفحة جعل له مؤلفه مقدِّمة وثلاثة أقسام، القسم الأول: أدب السجون أدب الثورة وفيه فصلان، والقسم الثاني: الميتا نص في الرواية السجنية وفيه ستة فصول، والقسم الثالث: الإشكالية الأجناسية في أدب السجون وفيه ستة فصول. أما الباب الثاني فيمسح 61 صفحة ويشتمل على قسمين، القسم الأول: كتابة المحنة في الرواية السجنية وفيه فصلان والقسم الثاني: تقاطع الأدبي والتاريخي في الرواية السجنية وفيه فصلان أيضا. بالنسبة إلى المصادر والمراجع، اشتغل المؤلف على عدد من الأعمال الروائية الصادرة بعد الثورة وهي إما لكتَّاب سجنوا فسجلوا معاناتهم وإما لكتَّاب هم على علاقة وطيدة بسجناء وقد لاقوا طوال فترة سجنهم الويلات بسبب قرابتهم بالسجناء فكتبوا في ذلك.

يصل عدد الروايات واليوميات والسير الذاتية التي شكَّلت مادة للكاتب ليتناولها بالنقد إلى اثنين وعشرين عملا، وهي لكتَّاب من مشارب سياسية مختلفة: إسلاميين ويساريين وقوميين.

2 – اختيارات منهجية في رصد محنة الكتابة

يطرح موضوع ” أدب السجون ” على القارئ /الناقد ولا سيما إذا كان مناضلا مهموما بقضايا وطنه خيارات منهجية محرجة من قبيل الذاتي والموضوعي في مقاربة “كتابة المحنة”. فوراء الطرح الأكاديمي تتخفَّى أسئلة حارقة حول هذا الجنس الأدبي الطارئ والذي احتفت به الثورة ورأت فيه نسغها الذي يعطي شرعية لسرديتها وصدقية لتوجهاتها ويضخ فيها دماء جديدة كتلك التي سفكت على مذبح الحرية. إنَّ الزخم الذي عرفه هذا النوع من الكتابة بعيد الثورة يشي بحجم الكبت والقمع اللذين كانا عنوان مرحلة تاريخية عاشتها البلاد، انطلق هذا الوافد الجديد من قمقمه يبحث على أحقية حضوره في المشهد الأدبي والثقافي لما بعد الثورة.

إنَّ مقاربة موضوع بهذا الحجم تقتضي من صاحبها صرامة علمية ورصانة في إصدار الأحكام تكبح جماح الإندفاع الأيديولوجي والفوران الثوري. نشعر أن محمد التومي حاول من خلال اختياراته المنهجية أن يتحكم في عملية التداخل بين الذاتي والموضوعي التي تتهدد العمل النقدي، فقد عمل على عدم إدراج روايتيه: ” صباط الظلام ” و” حربوب: بصمات على جدار الزمن ” ضمن قائمة المصادر التي اشتغل عليها وهما عملان يندرجان ضمن أدب السجون، صحيح تمت الإشارة إليهما في متن الكتاب،(محمد التومي، أدب السجون في تونس، ص 43 ) ربما يعود ذلك إلى رغبته في أن يفصل بين الذات المبدعة والذات الناقدة، إلا أن ذلك لا يمنع من تسلل البعض من ذاتيته في تضاعيف مواقفه النقدية لبقية الاعمال التي تناولها بالدرس وازدياد منسوب تعاطفه مع القضايا التي أثارها أولئك الذين كتبوا في أدب السجون، شعاره في ذلك لا حياد مع مسائل الحرية وحقوق الإنسان المنتهكة في ظل أنظمة استبدادية تدوس على الإنسان في سبيل بقائها في الحكم.

إنَّ الخشية في التعامل مع مثل هذه النصوص حيث أن الخلفية الأدبية لكتابها تختلف درجاتها من واحد إلى آخر، حيث يغلب عليهم الميل إل التوثيق فيكونون أقرب للتأريخ منهم للأدب ويصير مفهوم الشعرية la poétique كما عرفها تزيفان تودوروف: ” الشعرية هي الإعتناء بالخصائص المجردة التي تصنع فرادة الحدث الأدبي وبيان جمالية النصوص الإبداعية أي الأدبية ” ( تودوروف، الشعرية، ترجمة شكري مبخوت ورجاء بن سلامة، دار توبقال، المغرب، 1987، ص 6 ). إن مضامين أدب السجون مغرية سواء في سرد إحداثياتها أو في إخضاعها لمشرح النقد، هي في الحالتين شفاء لغليل كل المقهورين والمظلومين ممن إكتووا بنار الإستبداد وحتى من كانوا شاهدين على ذلك. إن العملية ترتقي إلى درجة التطهر le catharsis من تلك المشاهد والأحاسيس التي خلفتها عقود من الظلم والقهر والطغيان.

يرى محمد التومي أن الرواية هي الوعاء الأنسب لرصد الواقع وتعقيداته وهي من المداخل الهامة لفهم التحولات الإجتماعية والمتغيرات السياسية التي عاشها المجتمع التونسي بآعتبارها إرهاصات لآندلاع الثورة التونسية التي عرت الوجه القبيح للنظام ( محمد التومي، أدب السجون في تونس، ص15 ) إن ما عاشه المجتمع التونسي في ظل نظام الفساد والإفساد، يقتضي تحولا في الأدب وفي نواميسه ولاسيما في الرواية، إنه يعلن ولادة نمط جديد من الكتابة ويبشر بقدوم الرواية السجنية التي تتسم بالجرأة في تعرية واقع موبوء بشكل صادم، لم يكن متاحا من قبل. ويرى الكاتب أن الرواية السجنية والسير ذاتية ذات الصلة بالسجناء أو بمحيطهم هي تكريس للواقعية في الأدب وتعميقها لأنها أكثر مرجعية للتجربة الإنسانية من لغة سائر الأنواع الأدبية (ن . م،ص 16 ) فهي تحقق مجالا تعبيريا يتخذ من السرد تفاصيل اليومي والمعيش إبان فترة السجن القاسية، قاعدة في تشكيل مواقفه تجاه الواقع والمجتمع والتاريخ دون التصادم معها أو رفضها (ن.م، ص 10 ) هذه الواقعية تتيح لهذا النوع من الرواية أن يكون له دور في إعادة تاريخ البلاد الذي زوره الفاعلون السياسيون (ن.م، صص 15 / 16 ).

يظل هذا النمط من الكتابة ينوس بين الأدب والتوثيق وتبقى أحقية احتضان الأدب له رهين توفر شروط الانتماء إلى الجنس الروائي، لذلك حرص محمد التومي على تبيان علاقة أدب السجون بالتخييل ومدى حضوره في الرواية السجنية. طرح الكاتب سؤالا سعى للإجابة عليه: ” هل يفتقر أدب السجون أو الأدب السياسي إلى التخييل وهل له تصنيف آخر؟ (ن.م،ص 10) وهل هو وسيلة لتصفية الحساب مع تجربة إنسانية ووجودية ونفسية مريرة أم هي تجربة متخيلة لها ما يدعمها في الواقع؟ يقدم المؤلف بسطة عن علاقة التخييل بالأدب ويرى أنه – أي التخييل- السمة المميزة لكل عمل أدبي وهو ثابت تتقاسمه العديد من الأجناس فهناك ” التخييل الذاتي ” الذي نجده في الكتابة عن الذات أو السيرة الذاتية كما نجده في الرواية.

ويؤكد على مفارقة تطبع هذا النوع من الأدب يقول: ” لا أعرف إن كان ثمة رواية توثيقية ولكني أعتقد أن التخييل هو الفضاء الذي تزهر فيه الرواية والتوثيق عكس ذلك. ” (ن.م، ص 21 ) هكذا يضع المؤلف حدا فاصلا بين الرواية والتوثيق قوامه التخييل، إلا أنه في الآن نفسه يحذر من خطورة الإيغال في التخييل خشية أن يفقد هذا الصنف من الأدب ماهيته، ” وذلك خشية أن يضيع ما حدث في أتون ما لم يحدث ” (ن.م، ص 21 ) . للتخييل غواياته وجاذبيته وتعسر التضحية به في سبيل حفظ حقيقة مرة هي القادح الأساسي للكتابة.

يعترف الكاتب أن غالبية المؤلفات التي أخضعها للنقد، أنتجها سجناء أرادوا أن يضعوا بين يدي القارئ تجاربهم وسيرهم بعد أن أضفوا عليها طابعا بطوليا لعبت فيه الذات دورا محوريا وانخفض في أغلبها منسوب التخييل الذي يعد الركن الركين لكل الأجناس السردية. (ن.م، ص 22 ). إن الاختيارات المنهجية في مقاربة مسألة الكتابة السجنية، إنما هي التعمق في ما يجعل الكتابة محنة ويتجلى ذلك عند أولئك الذين كانت لهم تجارب في الكتابة قبل دخولهم السجن، وهو ما سينعكس حتما على مؤلفاتهم وهو ما أطلق عليه الناقد ” محنة الرواية أو محنة السرد عموما .(ن.م، ص 91 )، وهناك من جعلت منهم المحن والسجون والمنافي كتابا رغم أنوفهم وهم أولئك الذين سعوا بكل جهد أن يضعوا تجربتهم النضالية أمام التاريخ ولذلك غلب السمت النضالي عن كل ما عداه. ويؤكد الكاتب من خلال قراءته النقدية لمختلف هذه الأعمال أن أعمالا سردية كثيرة سيذكرها التاريخ لكونها جمعت بين السمتين النضالية والإبداعية، ثم يطرح الكاتب سؤالا خطيرا يتعلق بمستقبل ” أدب السجون ” وهو هل أن الثورة كما ساهمت في إظهار أدب السجون للناس ستساهم حتما في اندثاره باعتبار أن هذه الثورة كانت على أهم مقوم من مقومات وجوده وهو الظلم وخنق الحريات وتجاهل كرامة الفرد وهوية المجتمع؟ (ن.م، صص 91 / 92 )

3 – الاصطفاء الأجناسي وكتابة المحنة:

في مقدمة الباب الثاني من كتاب ” أدب السجون في تونس ما بعد الثورة بين محنة الكتابة وكتابة المحنة ” يبحث الناقد على أي الأجناس الأدبية أقدر على تصوير المعاناة والألم وتراجيديا الواقع المر الذي إحتضنه السجن كمكان يعطي للسرد عمقه ورمزيته و للأحداث المعاشة واقعيتها، يقول: “يمكننا أن نقرأ في الرواية والقصة والشعر عن الأحلام والرغبات والهموم والأحقاد مع جملة من التفاصيل، بينما في السيرة الذاتية والمذكرات نقرأ سجلا لحياة الناس، بيئتهم، قضاياهم الاجتماعية حركتهم السياسية والإقتصادية وقصص السجن.” ( ن.م ص 125 ) لكأن الناقد / المبدع يطرز للمضامين ألبستها التي تليق بها، فتغدو المذكرات والسير الذاتية قد تمحضت لآستيعاب الكم الهائل من الأفكار والعواطف والآمال والأحلام التي ينوء بحملها أدب السجون، وهو مهيأ للعب دور إتصالي في إرواء شغف القارىء للتعرف على هذا الجنس الطارف، ويؤكد المؤلف على أن تحقق ذلك يظل رهين أن يكون بقالب فني جميل ومتقن فدون ذلك لن يستطيع أن تلعب هذا الدور ولن تصل مضامينه إلى قطاعات عريضة من الناس في فترة هم في أمس الحاجة إليها. يستند محمد التومي في تعريف السيرة الذاتية على جورج ماي، في كتابه ” السيرة الذاتية “: “هي سيرة شخص يرويها بنفسه” ثم يقر بعجز المختصين عن إيجاد تعريف جامع لهذا النوع من الكتابة ولاسيما في علاقته بالمناهج النقدية كالمنهج التاريخي والنفسي فأصحاب المنهج الأول عدوا السيرة الذاتية ظاهرة حضارية تنشأ وتتطور في ظروف معقدة وضمن سياق إجتماعي وثقافي ذي طابع محدد، أما أصحاب المنهج النفسي فقد ربطوا السيرة الذاتية بطبيعة الشخصية التي تؤلفها وركزوا على مشاكل نفسية أخرى كقوة الذاكرة أو ضعفها مما أبعدها عن جوهرها الأدبي والفكري فتعريف جورج ماي أهمل ما يمحض السيرة الذاتية لتكون أدبا، إضافة إلى ذلك تطرح مسألة علاقة هذا النوع مع غيره من الأنواع الأدبية ذات العائلة الأجناسية الواحدة كالمذكرات واليوميات والرواية السيرية، ثم ما يتعلق بمضمون السيرة الذاتية الذي يمكن أن يستوعبها بل ربما أمكن القول حسب محمد التومي أن السيرة الذاتية من أشد الأنواع الأدبية إنفتاحا على المضامين المتشابهة. ( ن.م صص 92/93 ) وهي تتوفر على نصيب وافر من الأدبية مما جعلها تهيمن على المؤلفات التي تدرس ضمن أدب السجون. كعادته في تعامله مع المفاهيم/ المفاتيح يسعى المؤلف إلى التأصيل لها حتى يتمكن من رصد التحولات التي تطرأ عليها مما يعطي لها مشروعية التداول.

لقد وجد لمفهوم السيرة الذاتية في الموروث الثقافي والحضاري العربي الإسلامي جذورا في السيرة النبوية، ويعترف في الآن نفسه بأن المفهوم كما اكتملت ملامحه هو منتوج غربي محض ويرى أن من أهم المحاولات النقدية في إيجاد تعريف جامع للسيرة الذاتية محاولة الناقد الفرنسي لوجوان فيليب،في كتابه ” أدب السيرة الذاتية في فرنسا المفاهيم والتصورات ” لقد تعامل مع السيرة الذاتية من حيث هي نص أدبي مستبعدا بذلك كل علاقة بين النص والمعطيات التي يمكن أن يحصل عليها من خارج النص عن حياة المؤلف ويحصر هذا التعريف بفترة محددة تبدأ ظمن سنة 1770 وما كتب خلالها من سير ذاتية في الآداب الغربية.(ن.م ص 95 )، يستند محمد التومي إلى رأي الأستاذ شكري المبخوت في بيان أن الرواية في أدب السجون بآعتباره أدب الذات، من أكثر الأنواع صلة وتداخلا مع السيرة الذاتية وأن العلاقة بينهما وثيقة جدا إذ يتداخل الراوي مع المؤلف ليصنع عالما من الحكي يخص سيرة الذات في مسارات التاريخ والجغرافيا عبر أروقة ممنوعة من حكايا الوطن المسلوب في سنوات الجمر وجحيم القهر الماكث فوق الجماجم .(ن.م، صص 98 / 99 ).

إن معضلة التصنيف الأجناسي في تحديد ماهية نص ما،إقتضت من بعض النقاد وضع ميثاق خاص يلزم صاحب العمل أن يحدد بنفسه نوعية منتوجه الأدبي هل هو سيرة ذاتية أم رواية؟ ذاك ما ذهب إليه لوجون فيليب. يعترف محمد التومي أن الروايات التي أخضعها للدراسة في منجزه النقدي هذا في أغلبها تتخذ من السيرة الذاتية موضوعا إذ هي تحكي قصة العذاب في المعتقلات وهي أعمال يهيمن عليها الطابع الذاتي مع شيء من الموضوعية في حين يهيمن الطابع الموضوعي على السيرة الغيرية – التي كتبها أحد أقارب المعتقل السياسي عنه – مع ذرات صغيرة من الذاتية (ن.م، ص 106 ) ” كتابة المحنة ” مركب إضافي يضبط للكتابة موضوعها، فبعد أن تبينا أي الأوعية الفنية جدارة بأن تنوء بحمل كثافة المحنة الدلالية والوجودية وأبعادها التاريخية والسياسية، نتعمق مع المؤلف في مصطلح ” المحنة ” من معناه الحاف la denotation إلى معانيه الحافة la connotation .لكأن المؤلف يحاول أن يضبط للمصطلح تاريخيته منذ لحظة تشكله في تاريخنا العربي الإسلامي إلى إعادة تداوله في عصرنا الحديث وقد إتخذ دلالات جديدة مع تغير الظرفية التاريخية والسياسية وو الإجتماعية. في تعريف المحنة يلجأ الكاتب إلى ” لسان العرب ” لإبن منظور مستندا في ذلك إلى الجذر اللغوي ( م،ح،ن ): محنته خبرته وآختبرته وبلوته وآبتليته، وأصل المحنة ” الضرب بالسوط “.

يبدو أن المفهوم قائم على التدرج من المساءلة إلى الابتلاء ليستصفى المفهوم للدلالة على العنف بغرض إما العقاب أو ثني الممتحن عن عقيدته أو عن آرائه، ويحوصل إبن منظور المحنة بقوله: ” المحنة هي أن يأخذ السلطان الرجل فيمتحنه ويقول فعلت كذا وفعلت كذا فلا يزال به حتى يقول ما لم يفعله أو ما لا يجوز قوله .” (ن.م ص 126 ). والمحن مبثوثة في كتب التراجم والطبقات وأدب المحن – نحن العلماء خاصة- هو من جنس أدب الملاحم والبطولات، والطابع الملحمي في هذا الجنس الأدبي نجده في المؤلفات الخاصة بسرد أخبار محنة شخصية واحدة بعينها من الشخصيات الممتحنة ولهذه الكتابات وثيق صلة بأدب المناقب الذي يقوم على إبراز مناقب الشخصية والتي يكون إمتحانها فضيلة تتوجب الإشادة بها فهي عنوان لخصال الصبر والثبات وكثير من الكتابات من هذا النوع تقدم مثل هذه الشخصيات للإقتداء والإحتذاء يخضع هذا النوع من الكتابة للإنتقاء والمبالغة إذ هو للذكر والموعظة وليس لمجرد الحقيقة التاريخية العارية. ( ن.م صص 126 / 127 ).

ولعل القاسم المشترك بين محنة القدامى ومحنة المحدثين رغم تغير الظروف والسياقات التاريخية والسياسية، هو جوهر عملية الإمتحان من حيث الدواعي والأسباب،فقد ارتبطت هذه المحن بظروف سياسية كفتوى شققها عالم أو موقف عملي شحذ فيه الهمم ضد سياسي في إطار الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أو مجرد نقد عبر فيه صاحبه عن رأي مخالف كالامتناع عن البيعة أو رفض الإفتاء بما يراه الحاكم،على أن هذه المحنة لا تخص فردا واحدا بعينه بقدر ما تهم جماعة من أصحاب مذهب بأكمله (ن.م، ص 127 ) .ينتقل محمد التومي من العام إلى الخاص في تناول علاقة المحنة كما تجلت في التاريخ، بالسجن باعتباره أحد تجليات المحنة والتي لها وثيق صلة بالكتابة الأدبية موضوع مؤلفه. ما بين زمن المحنة وزمن كتابة المحنة يؤكد الكاتب على دور الذاكرة في استعادة التفاصيل وبمرور الزمن وتناسل الروايات يلعب الخيال دوره فتمتزج الحادثة التاريخية بخيال الراوي ويصبح البطل ذاتا مرآوية لرواية المحنة. في صميم هذا الأدب المرآوي نجد أدب السجون باعتباره جزءًا من الذات، مثلت له الثورة منبجسا حتى تسمى بآسمها (ن.م،ص 127 ) .

قبل أن يوثق الكاتب الصلة ما بين مفاهيم المحنة والسجن والأدب لتأكيد الترابط المتين بينها يطرح تساؤلا مهما يفتح العمل على حدث الثورة في علاقتها بكل تلك المفاهيم يقول: ” ما معنى أدب الثورة؟ وإذا كانت الثورة برزخا يفصل الدكتاتورية عن الحرية فهل أن أدب الثورة يكتب الثورة أم يكتب عنها ؟ (ن.م، ص127 ) الإجابة تكمن حسب محمد التومي في أن الأمرين ينصهران في بوتقة ذلك الكاتب الثوري الجاد الذي يستطيع أن يزاوج بين الثورة كتجربة إنسانية طبيعية فريدة وبين الكتابة كملكة وقدرة على الهجرة بالواقع إلى الحلم وتقديمه إلى القراء الذين يمنحونه عمرا طويلا بتأويله وتداوله فيما بينهم. (ن.م، ص 128 ) .

يذهب الكاتب، الذي تغلب عليه صفة المناضل ضد الاستبداد والدكتاتورية، في حديثه عمن هو أحق بصياغة الثورة فيرى أنه ذاك الذي صاغته الثورة، فتماهي الروح مع الحدث الملهم هو الذي يمنح العمل الأدبي روحه وشكله…فالشرعية الثورية هي التي تجعل هؤلاء الأدباء ينتمون عضويا إلى الشعب ويستطيعون التعبير عن خوالجه وأما المنفصل فلا يمكنه النفاذ إلى جوهر الأمور لأن دونه وذلك الكثير من المعيقات. (ن.م، صص 128 / 129 ). يكفي هؤلاء الذين امتشقوا القلم وهم أسرى سجون الاستبداد فخرًا أن يكتبوا ملحمة تاريخية تدور أحداثها أمام أعينهم وهم من صناعها متسلحين بوعي حاد يلتقط اللحظة بكثافتها الوجودية وبما تتوفر عليه من خميرة إنسانية قابلة إلى أن تتحول إلى ثورة أدبية سيكون لها ما بعدها في الزمن الآتي، نحن إزاء أعمال تجسد عمق الثورة وعمق التجربة التي تمثلها والمؤلف يخص عددا من الأعمال الروائية المميزة (ن.م، ص 129 ).

تتخذ المحنة في أدب السجون معنى جديدا، إنها منفتحة على المطلق من الزمان إنها لا متناهية لا تتوقف ولو اعترف الممتحن بكل ما طلب منه وحتى ما لم يطلب منه. سياسة دولة ممنهجة تحولت إلى سادية يتلذذ السجان/ الجلاد بممارسة التعذيب على المسجونين بكل صنوف الهدر للكرامة الإنسانية، إنها الدولة تتحول إلى محض غريزة للتوحش تستمتع بأكل لحوم البشر- مواطنيها – (ن.م، ص 134 ) المحنة هي تعبير عن وسواس السلطة القهري من كل صاحب رأي حر مستنير وأكبر مظهر لذلك هو سلب الحرية بشتى معانيها فذاك هو الغالب في وسائل العقاب حتى يصبح السجن ضربا من الصورة الكاريكاتورية للوطن المراقب …سجان يراقبه سجان. إن السجين السياسي بفعل ما يصيبه من التعذيب يهتز فهمه للثوابت وتقديره لما يكون به الإنسان إنسانا، مضاعفة العقاب وصرامته الهدف منها تذكير السجين بأنه شاذ يشكل خطرا على قيم المجتمع وبأنه شر محض خارق لقدسية النظام، كافر بكل النواميس يحل فيه الإلزام والحجز والجلد والتعذيب والقتل. (ن.م، ص 140 ).

الخاتمة: الكلام على الكلام صعب

يعتبر كتاب ” أدب السجون في تونس ما بعد الثورة بين محنة الكتابة وكتابة المحنة ” أول كتاب نقدي يميط اللثام عن أعمال استطاعت أن تؤثث المشهد الثقافي وتكتسب أحقية حضورها بعد 17 ديسمبر/ 14 جانفي. وهي لئن كانت مدينة للثورة من حيث وجودها بالفعل، فإنها حملت في أحشائها بشائر الثورة بالقوة .لقد إستطاع الكاتب أن يخضع مدونة أدبية لسجناء اكتووا بنيران الإستبداد وأكلت تجربة السجن أجسادهم ودمرت معنوياتهم ونالت من أقاربهم وحطمت مستقبل أجيال، للنقد والقراءة بفضل تمكن صاحبها من آليات تفكيك النصوص ومن منهجية صارمة في إعادة بناء المعاني والدلالات الكامنة وراء الملفوظات. مما يلاحظ في مستوى تبويب العمل هناك إختلال ما بين الباب الأول الذي يمسح مائة وخمس صفحات في حين أن الباب الثاني يمسح واحدا وستين صفحة ،كما أنه كان بإمكان الكاتب وضع ثبت بالمصطلحات الأدبية التي وظفها في دراسته باللغتين العربية والفرنسية وهي كثيرة.

إن النصوص المتصلة بأدب السجون تحمل في طياتها ما يبوءها لأن تتحول إلى أعمال سينمائية، فالأثر الذي تتركه الصورة في ملامستها للوجدان والذاكرة، ما يساعد على إستبطان ما تحمله تلك المصنفات من قيم ومبادئ ويساهم في تغيير نظرة الناس إلى تاريخهم وإلى السلط السياسية التي حكمت بلادهم . ترتقي كتابة محمد التومي في هذا الكتاب إلى نوع من الإبداع على الإبداع في بعض المواطن تذكرنا بتلك الكتابات التي يقدم بها الأستاذ توفيق بكار بعض الأعمال الروائية والشعرية الصادرة عن دار الجنوب للنشر ضمن سلسلة عيون المعاصرة. ( ن.م، صص 38/39 )، أدب السجون من منظار جماليات التلقي وقد يصيب القارىء بخيبة انتظار، ليس لأنه لا يعرف السجون وما يقع فيها وإنما ما حوته تلك النصوص موضوع القراءة من رعب ومن فظاعات ومن تنكيل قد يكون فوق طاقة تحمله ففيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر من صنوف العبث بالذات البشرية وامتهان للكرامة الإنسانية ما يجعلنا أمام صدمة تتجاوز أفق انتظار القارئ.

إنَّ الحرية في علاقتها بأدب السجون كالترياق l’antidote أو الفرمكان le pharmakon عند دريدا فهي الداء والدواء أو هي البعث والفناء لهذا الصنف من الأدب الذي يشفع له أن يظل وشما في ذاكرة الوطن، قابلا للتحيين والإثارة عند المنعطفات الكبرى للتاريخ.

________

*بقلم: رمضان بن رمضان.