من الوثنيَّة الإلهيَّة إلى الوثنيَّة الفكريَّة

في مرحلة ما يسمَّى “الجاهليَّة” عند العرب، كانت العلاقة المتمثِّلة إزاء المتعالي تأخذ حيّز تصوّرين من تصوّرات الاتّصال مع المتعالي؛ الصورة الأولى كانت الطبيعة الموجبة للآلهة المرجوّة –أي الآلهة التي يتمّ تجسيدها للرائي / الصنم- وهي متمثِّلة في إحدى المراتب الإيمانيَّة بين العوام، والصورة الثانية، هي مناطٌ للصورة الأولى في حين كان التضرُّع والتبجيل والتقديس للروح التي تَكمن في طبيعة الآلهة – الآلهة بصورتها الوثنيَّة- وهي متمثِّلة في مرتبة إيمانيَّة أخرى، غير تلك التي يستكينُ إليها العوام من الإيمان الوثني. التمظّهُر الإيماني في الصورة الثانية، وإن أردنا التعبير عنه في مفهوم التطوّر الإيماني، فهو تمظهُر أعلى منزلة إيمانيَّة –على سلّم إيمان الوجود الإنساني، وليس على صعيد الحكم بأيهما أكثر إيمانيَّة من الآخر- ولكن في كلتا الصورتين، كان المتعبِّد/ المُتَضرع/ المتأمّل في موضوعة الآلهة الإيجابيَّة، تهفو روحه إلى ارتكانٍ إيماني، يفلج صدره ويعمل على سَدّ فجوة من فجوات الوجود في ذلك الارتكان.

حتى مجيء الإسلام، من خلال النبي، ليُحدث انزياحات انطولوجيَّة من حيثيَّة التمظهر الإيماني، وإعادة البناء الإيماني في ثالوث الوجود الإنساني المتمثِّل في الله والعالم والإنسان، من فترة ما قبل ظهور الإسلام وخلال ظهوره وما بعد ظهوره، إحدى أهمّ الانزياحات الأساسيَّة في سياق العلاقة المتمظّهرة بين الله والإنسان، الانتقال من الألوهة الموجبة إلى الألوهة السالبة، من آلهة نسبيَّة الوجود –لاقتصارها على ضُروب النحت- إلى مُطلقة الوجود، من تصوّر إيماني ضيِّق –كما ذكرت في الصورتين السابقتين- إلى تجليات إيمانيَّة متعدِّدة الصّور، من تعدّد الألوهيَّة إلى إله واحد.

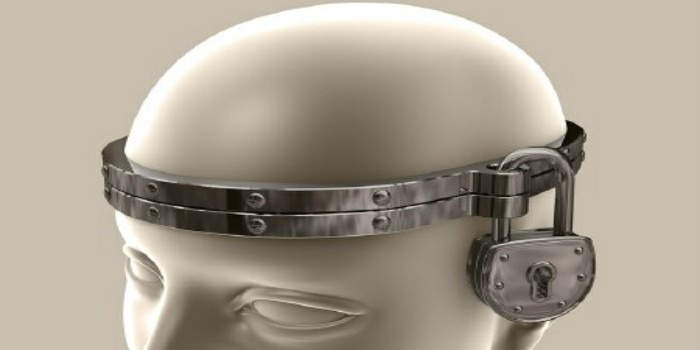

في مرحلة ما قبل الإسلام، كانت هناك وثنيَّة إلهيَّة؛ أي تصوّر ثابت عن إله، شكلٌ متمظهر للإله ثابت –حسب المخيال “الجاهلي” الإيماني القديم- أزلي منزّه عن أي تصوّر ارتقائي في نزعته الإيمانيَّة المتمثّلة إزاء الآلهة المنحوتة –مادّياً-، في مرحلة ما بعد الإسلام، وبدايةً مع إغلاق باب الاجتهاد والتقنين من الاشتغال العقلي على الآيات والسور الواردة في النصّ المؤسِّس للديانة الإسلامية واقتصاره على القياس في الاجتهاد والاشتغال العقلي لمنظومة الفكر الإسلامي، انتقلنا إزاء هذا الجمود في الإعمال العقلي، إلى وثنيَّة أشدّ ضراوة من الوثنيَّة الأولى لما تُحملُهُ من فجوة معرفيَّة للعلاقات المتمثِّلة في ثلاثيَّة الله والعالم والإنسان، والسجالات التي تحصل في الثلاثيَّة السابقة، الوثنيَّة الفكريَّة.

في مرحلة ما بعد الإسلام، وبدايةً مع إغلاق باب الاجتهاد والتقنين من الاشتغال العقلي على الآيات والسور الواردة في النصّ المؤسِّس للديانة الإسلامية واقتصاره على القياس في الاجتهاد والاشتغال العقلي لمنظومة الفكر الإسلامي، انتقلنا إزاء هذا الجمود في الإعمال العقلي، إلى وثنيَّة أشدّ ضراوة من الوثنيَّة الأولى لما تُحملُهُ من فجوة معرفيَّة للعلاقات المتمثِّلة في ثلاثيَّة الله والعالم والإنسان، والسجالات التي تحصل في الثلاثيَّة السابقة، الوثنيَّة الفكريَّة.

بعد كتابة شروحات وتفسيرات للنصّ المؤسِّس للديانة الإسلاميَّة –القرآن- وتَشَكُل الأسس الفكريَّة والأسباب الاجتماعيَّة والسياسيَّة للمذاهب الإسلاميَّة، أصبح من العسير وضع تبصّرات جديدة على ساحة الفكر الإسلامي في السجالات المتمثّلة في أقطاب الوجود الثلاث –الله والعالم والإنسان- نظراً لاحتكار بعض الجماعات الإسلامويَّة على تصوّر إيماني أو براديغم لمنظومة الأفكار الإسلاميَّة التي لا يجوز المساس بها أو إحداث أي تغيير بنائي في أفكارها، من حيث تعتبر صرح مطلق أبدي، تمّ صياغته في سرديّات السلف لافهومات الإيمان وما تترتَّب عليه هذه الافهومات من تغييب لعمل العقل –التعقل- في ما أورده السلف من سردياتهم، وأخذت –هذه الجماعات والشخوصات- مأخذ الانكفاء على رؤى قديمة، ورفض أي مُحْدِثٍ حديث في المنظومة المعرفيَّة الإسلاميَّة، من شأنها ان تُعلي من الفكر الإسلامي.

وفي هذه الرؤية السائدة والتي ما تزال مرافقة لنا منذ القرن السادس عشر –التي تُعارض تصوّرات ومفاهيم إيمانيَّة وفكريَّة إسلاميَّة جديدة- مأزقٌ على مستويين من مستويات الوعي الإنساني، أحدهما أخلاقي والآخر معرفي، ففي أوّلهما – المأزق الأخلاقي- بُطلان خاصيَّة من خصائص الديانة الإسلاميَّة –وهي خاصيَّة مشهورة بين العوام ايضاً- من حيثيَّة الإسلام مناسب لكل زمنٍ ومكان، في حين إنَّ الزمن –الفكري- هو الماضي –أفكار وتصوّرات السلف- رغم إننا نعيش في زمن الحاضر “الآن”، وثانيهما –المأزق المعرفي- وهو متمثِّل في عدَّة أوجه، منها من يضع النصّ المؤسِّس للإسلام في هذا المأزق المعرفي –نتيجة للرؤية الفكريَّة من قبل من وثَّنوا الفكر الإسلامي- ومنها من يضع شخصيات إسلاميَّة فكريَّة –من السلف- في هذا المأزق؛ في المأزق الأول – من ناحية القرآن- توجد الكثير من الآيات الواردة في متن القرآن، تدعو إلى الإعمال العقلي والتفكر، في المنظومة الكونيَّة، والمنظومة الإنسانيَّة، وحتى في المفهوم الإلهي –الله-، “أفلا تعقلون” و”أفلا تتدبرون” و”أفلا تنظرون”، وهي رؤية مغايرة تماماً لما تبنته بعض الجماعات والشخصيات من حيث رفض الرؤى الجديدة، والأعمال الفكريَّة التي تنظر في المسائل الإيمانيَّة والوجوديَّة والإنسانيَّة، من وجهة نظر معاصرة، وباستعمال أدوات معرفيَّة وتحليلية متقدِّمة عن ذي قبل، بل وتقوم هذه الجماعات على التكفير والتنكيل واستخدام القوَّة السياسيَّة – في بعض الأوقات- في تكميم أفواه المفكّرين العاملين في رؤى جديدة للمبحث الإسلامي.

أمَّا المأزق المعرفي الذي يوضع إزاء الأشخاص –السلف- فهو أطلقه العلم على السلف من علماء دين ومفكّرين مشتغلين على الدين، وما تمَّ كتابته في علوم الدين من تصوّرات إيمانيَّة وتحليلات وتفسيرات للآيات التي تتمحور حول جدليَّة الله بالإنسان، وجدليَّة الإنسان بالعالم، وجدليَّة الإنسان بالإنسان، على أنها مطلقة ومناسبة ايضاً لكل زمانٍ ومكان، على الرغم من أن الأطلقة في الإسلام مناط لله وحده، وللقرآن من ناحية أنه “محفوظ” –دون التطرق إلى اللّبس إزاء شرح معنى محفوظ كما أوردته الآيات القرآنيَّة-، اي بذلك صفة “الأطلقة” أصبحت تتزاحم في ما بين ما هو مطلق من منظور الدين الإسلامي من خلال نصّه المؤسّس، وما بين هو أفكار ورؤى إزاء النص الديني نفسه!. وهذه من الإشكالات التي أصبحت ظاهرة للعيان، والتي يمكن معاينتها في أشخاص كثيرين على قدر من المعرفة والعلم، وما أن يتم سبر الغور في الأفكار القديمة، والإعمال العقلي لها، والخروج بتصورات جديدة حتى يحصل الردع والتعرض لضغوطات من أجل العودة إلى الإيمان الصحيح، إيمان السلف.

الإشكال الكبير في ناحية الوثنيَّة الفكريَّة، هي أنها خاضعة “كُرهاً” لمعادلة معرفيَّة مطلقة، وأنها أوقفت جدليَّة الله بالإنسان بالعالم، واقتصرت على ما هو قديم، ممّا يؤخِّر من التطوّر الفكري والمعرفي لدى الأفراد الذي بدوره يعمل على الارتقاء بالمستويات الثلاث، المعرفيَّة والأخلاقيَّة والجماليَّة، من ناحية انتقاله من الأسفل –الأرض- في عالم الشهادة، إلى الأعلى من مراتب الوجود الإنساني ونظرته الجماليَّة للأشياء، والأخلاقيَّة للإنسان بالإنسان، والمعرفيَّة من ناحيَّة تراكميتها، فما هي المعارف الإنسانيَّة بشتى أنواعها إلا نقطة انطلاق للجيل الحالي والأجيال اللاحقة.

اكتشاف المزيد من التنويري

اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.