ما التنوير.. عربياً؟

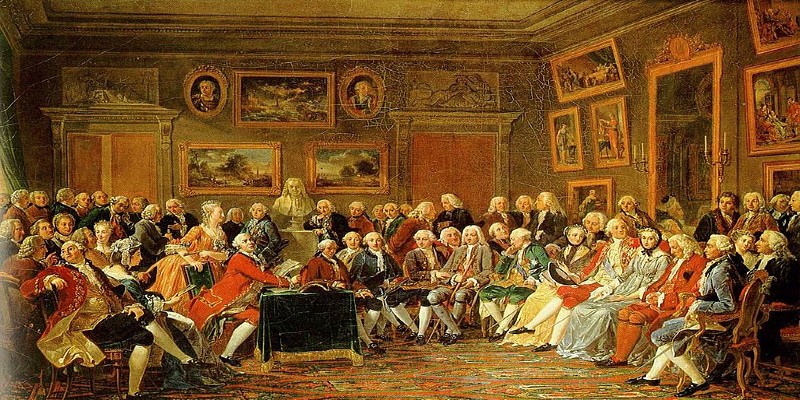

كل ما يخرج من يد الله جميل، وكل ما يخرج من يد البشر تطاولُه الظنون. ومثل هذه الظنون ما يلحق اليوم، عربيا، بواحدٍ من المفاهيم المركزية التي أخذت بيد الأزمنة الحديثة، ووضعتها على طريق التقدم: مفهوم التنوير. لهذا المفهوم، في إهابه العربي، تاريخٌ يتداوله كل من له حظٌّ جليلٌ عظيمٌ أو يسيرٌ هزيلٌ من المعرفة. هو مقترنٌ بالحداثة الغربية، وممتدٌّ في كل الآفاق، وفي كل الثقافات المعاصرة، وثقافتنا العربية واحدةٌ منها. وهو في منابته، وفي تطوّره، يتلبّس أكثر من معنى، ويمتدّ على محورٍ يتخذ، في بعض مواضعه، شكل “الخروج من الدين”، وفقا لتعبير مارسيل غوشيه، أو على وجه العموم “معاندة الدين”.

ولأن بعض ساكني زمننا العربي الحالي مسكونون بسلفيةٍ يتراكب فيها الديني والسياسي، ولأن معانديهم يضادّونهم في ذلك، وفي كل شيء، فإن التقابل اشتدّ بين الطرفين اشتدادا تناول كل طرفٍ فيه مفهوم التنوير، وأنزله في منزلةٍ فقد معها براءَته ودلالته ونبله. وقع المفهوم ضحية المتعاندين، وحوّله القصور العقلي والنفسي من سياقه المعرفي النقي إلى سياقٍ إيديولوجي “دنس”، أي تمّت “زندقته”، مثلما تمّت زندقة مفاهيم أخرى كبرى، ضاربة في الفضاء نفسه الذي قَدم منه التنوير. وجاءت “الزندقة” بمعنييْن يوجّهان المصدر اللغوي للمفهوم: معنى لازم يلحق بالزندقة في ذاتها، وفي طبيعتها، بما هي فعل زندقة، أي بما هي “تَزَندُق”، ومعنى متعدٍّ يحملها على معنى “الشبهة” التي يلحقها المعاند للمفهوم بالآخذ به، بحيث “يُزندقُه”، ويوقعه في حكم “الزنديق” الذي قرنه الغزالي قديما بالكفر.

من المؤكّد أن أحد الوجوه التاريخية التي اقترنت

بالمفهوم قد تمثّل في طلب الخروج من “سلطة الكنيسة”، لكن هذا شيء،

والإيمان المسيحي ذاته شيءٌ آخر، أي إن طلب الخروج من سلطة الكنيسة ليس مرادفاً

للخروج من الإيمان المسيحي، وإلا لكان معنى ذلك أيضا أن البروتستانتية برمتها ليست

مسيحيةً، وذلك قولٌ أخرق. ومن المؤكّد أيضا أن الذين يقولون بـ “موت

الله”، على شاكلة نيتشه أو سواه، يزعمون أنهم تنويريون إنسانيون، أو غير ذلك،

لكنهم لا يملكون أن يُنكروا أن ثمّة أيضاً من يؤمن، على حد سواء، بأنوار العقل

وبالحرية وبالله وبالإنسان وبالدين. وأن مبدأ “الاعتراف” يقضي بأنه لا

يحقّ لأحدٍ أن ينكر ذلك عليهم. ومعنى ذلك أن الجنوح بالمفهوم إلى أن يكون في

ماهيّته، وفي ذاته، مرادفا للخروج من الدين، أو من الإيمان، أو مرادفا لنقد الدين

أو الإيمان، موقفٌ غير نزيه وغير عادل، فضلا عن أن يكون هو المعنى الأحق بالمفهوم،

أي أن يكون هو المعنى الماهوي المطابق الشامل المحيط للتنوير.

من الطبيعي هنا أن نستحضر أكثر “الحدود” تداولا وضبطا لمعنى

التنوير، وهو ذاك الذي يقدّمه إيمانويل كانت، ويستحضره كثيرون بدون تدقيقٍ كافٍ،

وبدون أن يقفوا على الوجوه المختلفة التي تبلورت فيها فلسفة الأنوار في القرنين

السابع عشر والثامن عشر، في أشكال التفكير والطبيعة والمعرفة الطبيعية، وفي علم

النفس والإبيستمولوجيا والدين وغزو العالم الخارجي والرومانسية والقانون والمجتمع

والنقد الأدبي وعلم الجمال، على ما أبان عنه فيلسوف ماربورغ، الكانتيّ الجديد،

إرنست كاسيرر، في كتابه “فلسفة التنوير” في العام 1932 (صدرت الترجمة

العربية له عن المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، 2018).

التنوير في تحديد كانْت هو خروج الإنسان من قصورِه الراجع إليه هو

ذاته، أي القصور الذي هو المسؤول عنه. والقصور هو عدم قدرة المرء على استخدام عقله

بدون قيادة الغير له. وإذا لم يكن سببه غياب العقل، فإنه سيكون راجعا إلى غياب

العزم والجرأة في استخدامه بدون قيادة الآخرين. أي إن مردّ ذلك كله إلى الكسل

والجبن وغياب الجرأة والانقياد إلى سلطة خارجية والاستسلام إلى قيود تعزّز القصور

الدائم. لكن التنوير الذاتي والخروج من القصور ممكنان، بل محتّمان إذا كان المرء

متمتّعا بالحرية، يفكر اعتمادا على نفسه، لا على أوصياء عليه. والحرية الضرورية

هنا، القمينة بتحقيق إصلاحٍ حقيقيٍّ هي “الحرية الأقل ضررا”، وهي

استعمال العقل في كل الميادين وبرويّة، بدون الرضوخ إلى “الطاعة”

المقيّدة للحرية، لأن تقييد الحرية يعوق التقدّم في التنوير. في هذا السياق،

يتعيّن شجب الاستبداد الديني، واحترام الكرامة الإنسانية، والحرص على أن يكون

الإصلاح الحقيقي ملائما للنظام المدني.

يتقوّم مبدأ التنوير، إذن، بحسب هذا الفهم،

بثلاثة عناصر متضافرة: العقل، والاستقلال الذاتي، والحرية. والأصل استخدام هذا

المبدأ في كل الحقول والميادين، لا أن ينحصر فقط في القطاع الديني.

لكن، ما الذي حدث ويحدث، حين تم، أو حين يتم استقبال المفهوم

واستخدامه في الفضاءات الثقافية العربية؟ أول ما يجدر التنبيه عليه هنا أن عملية

اختزال معرفي راديكالي قاصر قد أجريت في المفهوم، إذ انحصر المستخدمون له في الوجه

الديني منه، أي الوجه العالق بالدين. وفي هذا السياق، اتخذ المفهوم سمة الجدلية

الدّغماطية الشرسة، عند فريقٍ أول تمثّل التنوير بما هو “خروجٌ على أشكال

الفهم السائدة للدين”، ووضع البديهيات والمسلّمات الدينية “التقليدية”

في موضع التحليل النقدي الذي يذهب، في الأغلبي من الأحوال، مذهب الأفكار أو الشك

أو السخرية أو التأويل أو التفسير في حدود ما نُعتَ، إيهاماً وتغطيةً، بـ

“تجديد الخطاب الديني” و”عصرنة الدين” بمقارباتٍ

“استفزازيةٍ” صادمةٍ للحساسية الوجدانية لدى المؤمن العادي وغير العادي،

أو في الحالات “حسنة الطوية” بمقارباتٍ “طيبة”، تحرّر بعض

الأفهام الدينية المتداولة من وجوه “الحرج” التي تكتنفها. وعند فريق

آخر، انتصب “التقليد الديني” الذي لم يتبيّن في دعاة التنوير إلا خروجا

من الملّة وزندقةً صريحة، على طريقته في كل ما لا ينصاع له.

قبالة هذه الجدليات الشرسة، عربيا، يحتاج فريقا “التقابل”

إلى أن يصيخا السمع إلى عدد من البديهيات والحقائق التي يلزمهما الأخذ بها، قبل أن

يُزندِقا أو يتزندقا:

على دعاة التنوير أن يدركوا أولا أن التنوير، في ذاته، لا يعني حتما،

وبالضرورة، “الخروج من الدين” أو “معاندة الدين”، لأن استخدام

العقل والحرية لا يقودان بالضرورة إلى إنكار الإيمان، إذ للإيمان وضده أسبابٌ

وأحكامٌ ليست بالضرورة عقليةً، وإن الحرية يمكن أن تتجه إلى الإيمان، مثلما يمكن

أن تتجه إلى الإنكار، لأن العقل المستقل والحرية منفتحان على كل الحقائق

والإمكانات.

وعلى دعاة التنوير أن يدركوا جيدا أن “المقاربة

الاستفزازية” لقضايا الدين عند أهل الدين، أي عند المؤمنين، باسم العقل

والعقلانية، هي أسوأ المقاربات القمينة بأن تُنكِّبَ المؤمنين عن معتقداتهم

“اللاعقلانية”، لأن الذي يحدث، في الواقع، أنها تزيدهم تشبثا وتعصّبا

لهذه المعتقدات. وعلّة ذلك أن الأثر المباشر الحاسم لهذا الضرب من المقاربات أنه

يخرق القطاع الوجداني، وينال من الحساسية الذاتية لدى المؤمن، ويمكن أن يؤدّي إلى

“العنف”.

لذا، كانت الحكمة تقضي في هذا الشأن، مثلما ينبّه إلى ذلك كانْت نفسه،

بالتوسّل بالحرية “الأقل خطرا”، لا بالحرية الضاربة في قطاع الحساسية

الوجدانية بعنفٍ وقوة، أي التنكّب عن طريق “الإثارة والاستفزاز وتفجير

الارتكاسات الصادمة”. ولإنارة هذه الفكرة، على نحوٍ أكثر تشخيصا، أقول إنه لا

مسوّغ أبدا لأن يدعو أحد “مثقفي التنوير” إلى أن قضيته، بما هو

“تنويري عربي”، تطلب “إسقاط فرضية الله”!، أو أن يتكلّم آخر

على “تاريخ الله”!، والأمثلة كثيرة.

ويلزم معاندي التنوير الذين يتشدّقون بزندقة المخالفين والمختلفين

والناقدين، باسم الإيمان، أن يدركوا أن التنوير، حين يطاول القطاع الديني، لا

يقصد، مبدئيا، تدمير أسس الدين والإيمان، لأنه، في حقيقة الأمر، لا يطلب إلا أمرا

واحدا، هو “تعقّل الإيمان”، وتعليق هذا الإيمان على فهم صاحبه وإدراكه

الذاتي، وعلى تمثّله بروية ووعي، وبتحرّرٍ من الوهم والهوى والخرافة، لأن الإيمان

الغارق في هذه العوارض إيمانٌ فقير، ضحلٌ، بائسٌ، مهدّدٌ على الدوام، ولأن النور

الإلهي الذي ينير السنوات والأرض ينير العقل الإنساني والحرية الإنسانية، وذلك هو

الأساس الأنطولوجي الذي يقوم عليه التنوير الحقيقي. وذاك هو، في التجربة التاريخية

العربية – الإسلامية، ما أدركه المعتزلة المسلمون في تعلّقهم بمبدأ العدل الذي

يقوم على قواعد العقل والحرية الإنسانيّين، وهو المبدأ الذي انقلب عليه

“أصحاب الحديث” والأشاعرة والمتصوفة وسواهم، ضاربين بذلك الأسس القويمة

للتقدّم العربي – الإسلامي في التاريخ.

وفي جميع الأحوال، ليس ينبغي، في مقاربة سؤال التنوير، الانحصار في تمثّل

التنوير في حدود “عقلانيةٍ راديكاليةٍ” صمّاء، يستبدّ فيها الجهاز

العقلي المعرفي بمطلق الكينونة الإنسانية على نحوٍ يُقصي من خالص المسألة كل ما لا

يدخل في جهازه المجرّد، لأن الكينونة الإنسانية لا تُختزل في الجهاز المعرفي

المجرّد، إنما هي ذات متعلقاتٍ من طبيعة أخرى، لا يجوز إسقاطها واحتقارها. وأنا

أعني المتعلقات الوجدانية والحساسية الإنسانية الذاتية التي تنتمي إلى قطاع

المشاعر والعواطف والرغبات المشروعة والانفعالات الوجودية، وكل ما لا يدخل في نطاق

الأحوال الذهنية والمنطقية التي لا تنتمي إلى القطاع الحيوي الوجداني في الكينونة

الإنسانية. ثم، إذا لم يكن التنوير منحصرا في المسألة الدينية، فإن السؤال الذي

يحتاج إلى إبانة، عربيا، هو: ما الذي ينبغي أن يُعنى به فكر التنوير، كي يكون ثمّة

مسوّغ للكلام عن “تنوير عربي”، يحقق طلبات التنوير التي يحتّم هذا التنوير

القول فيها، في حدود المعطيات المشخصة لواقع الاجتماع العربي الحالي؟

بالطبع، يظل التنوير في القطاع الديني ضروريا، وهو يعني عندي أمرين أساسيين: تعقّل الإيمان وتحريره من العناصر “التاريخية” المضادّة للعقل والعلم، وتبيّن الأسس والعناصر والمبادئ القاعدية التي يتقوّم بها الدين، وبها يكون جديرا بأداء دورٍ فاعلٍ حقيقيٍّ في فعل التقدّم، وفي السعادة الإنسانية. ويلحق بذلك تحليل ونقد “السلطات” الفقهية والمذهبية والمؤسسات الدينية التي تنحرف عن أداء واجباتها بنزاهةٍ وأصالة. وقد يكون لما ذهب إليه كانْت هنا معنى، أي طريق الإصلاح بالتوسّل بـ “الحرية الأقل ضررا”، لكن موقف “الطاعة” لولي الأمر أو غيره، الذي استبدّ بأهل السنة الأوائل والأواخر، وتقمّصه وهابية الاستبداد الديني و”المُلك العضوض”، يظل أحد الاختلالات الجوهرية التي يتعيّن على فكر التنوير التصدّي لها بالتحليل والنقد والإدانة.

وقد أطنبتُ وأكثرتُ في ما أرسلتُ من أقوالٍ وأعمالٍ من قبل، في وجوه

التنوير التي يطلبها الواقع والمستقبل العربيان. ويكفي، في محصّل هذا القول، أن

أستحضر رؤوس طِلبات التنوير الحقيقي، بدءا من ضرورة إشاعة الاستراتيجيات المعرفية

الجديرة بأن تُرقّي، عند المواطن العربي، الفهم والإدراك والمعرفة بواقع الذات

والأشياء والعالم، وتشديدا على مطلب الحرية ومكافحة الاستبداد السياسي الأسود،

وعلى مبدأ العدل في الفضاء الاجتماعي، المسكون بالظلم الخارق وبشتى الأمراض، ونقد

القيم وفوضاها وتحلّلها في القطاع الأخلاقي، والتنبيه على انحدار الذائقة

الجمالية، وانحطاطها في أشكال الفن الرائجة.. وغير ذلك مما لا يلتفت إليه لا دعاة

التنوير ولا نقادّه. والحقيقة أن ذلك يظل وظيفة المفكر الحقيقي.. “مفكر

التنوير”، لا “مثقف التنوير” الزائف الذي، كجملة

“المثقفين”، يجري وراء هواجسه الذاتية النرجسية المنفلتة السادرة،

وينقطع عنده التوازن والاتساق والارتباط بين عقله ولسانه.

_________

*المصدر: العربي الجديد.

اكتشاف المزيد من التنويري

اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.