بين الإنسان والآلة: نحو مفهوم جديد للذات في زمن الذكاء الاصطناعي

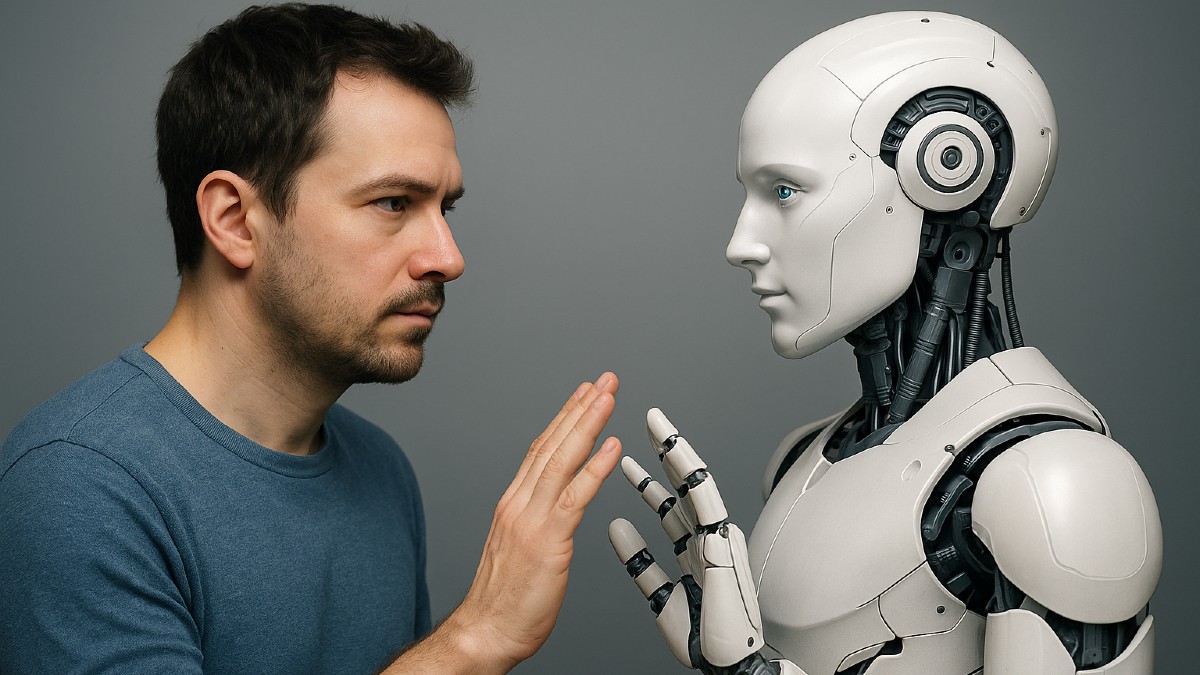

في هذا الزمن الذي تتقاطع فيه الحدود بين ما هو بيولوجي وما هو رقمي تقف الذات الإنسانية أمام مرآة لم تعهدها من قبل، مرآة تعكس صورتها لا كما هي عليها ، بل كما يمكن أن تكون أو كما تحاكى عبر أنظمة الذكاء الاصطناعي. ومن هنا تستيقظ أسئلة الفلسفة في الاستيقاظ من سباتها، لتبحث عن معنى الذات من جديد، في عالم يزداد فيه الحضور الاصطناعي توغلا في تفاصيل الإنسان وقراراته وذاكرته.

لقد ظل السؤال عن الذات ملازما للفكر الفلسفي منذ بداياته، من «اعرف نفسك» التي نقشت على معبد دلفي في اليونان القديمة إلى ثنائية ديكارت الشهيرة “أنا أفكر إذن أنا موجود”، إلى تفكيكات دريدا وتشظيات فوكو للذات بوصفها نتاجا لشبكة من الخطابات. لكننا الآن أمام انعطافة وجودية لم تعد الذات مركزها، بل تجبر على أن تعيد تعريف نفسها أمام كينونة لا واعية، لكنها قادرة على التفكير و التوقع والتفاعل، وإن بطرق غير بشرية.

فإذا كانت الذات الديكارتية تنبع من وعيها وتماسكها الداخلي، فكيف نفسر ذاتاً تتعلم من بيانات خارجية؟ وإذا كانت الذات الهوسرلية تشكل العالم عبر قصدية الوعي، فكيف يمكننا أن نفسر تقنيات تبني عوالمها دون وعي، لكنها تنجح في فهم الإنسان أحياناً أكثر مما يفهم نفسه؟

لقد أصبحت أنظمة الذكاء الاصطناعي مرآة مقلوبة للذات، لا تعكس حقيقتها فحسب، بل تصوغها، تعدلها، وتعيد إنتاجها. فعندما يقترح عليك نظام التوصيات في “نتفليكس” أو “يوتيوب” ما تشاهده، فهو لا يعكس فقط ذوقك، بل يوجهه ويصوغه. وهكذا تتحول الذات من فاعل حر إلى ذات مبرمجة خفية، تتم قيادتها دون وعي منها.

يتساءل الفيلسوف برنار ستليغ في كتابه “الزمان التقني والزمن الداخلي” عن مصير الذاكرة الإنسانية في عصر الذكاء الاصطناعي، مشيراً إلى أن تقنيات الحفظ والتخزين الخارجية تفقر الذاكرة الذاتية وتحول الإنسان إلى كائن غير متذكر، يعيش اللحظة ويتخلى عن عمق الزمن.

في المقابل، يعيدنا ميشيل فوكو إلى تصور الذات بوصفها مشروعاً أخلاقياً يتشكل عبر الممارسة والتقشف الداخلي، فهل يمكن لهذا المشروع أن ينجو في زمن تصاغ فيه أخلاق الآلة بواسطة خوارزميات تحاكي السلوك دون أن تختبر الندم أو اللذة أو الألم؟

وعلى مستوى اللاهوتي، يمكن أن نلمح امتداداً للجدل القديم حول النفخ في الروح، حيث يطرح السؤال اليوم: هل بوسع كائن غير بيولوجي أن يطور وعياً ذاتياً؟ وإن كان الوعي، كما يرى توماس ناغل، يتطلب “أن يكون هناك شيء ما يشبه أن تكون هذا الشيء”، فهل هناك شيء يشبه أن تكون آلة؟

في كتابه “الوعي: تفسير فلسفي”، ينبهنا جون سيرل إلى خطأ الخلط بين محاكاة الفهم والفهم ذاته. فحسب سيرل، يمكن للآلة أن تحاكي الفهم دون أن تفهم، كما في تجربته الذهنية الشهيرة “الغرفة الصينية”، مما يطرح مسألة العمق الكيفي للوعي، لا مجرد أداءه السطحي.

لكن هذا لا يمنع من الإقرار أن الآلة قد أصبحت طرفاً في إنتاج المعنى. فالأعمال الفنية التي تنتجها خوارزميات التعلم العميق تُعرض اليوم في المتاحف، تناقش فلسفياً في مؤتمرات الجماليات، مما يثير سؤالاً حول من هو المبدع: الذات الواعية أم الآلة المدربة؟

لقد تخلت الذات المعاصرة عن فردانيتها المطلقة، وصارت تتقاسم قرارها مع تقنيات تتغذى على ما تنتجه من بيانات. فحتى قرارات الحب، كما يشير شلومو بن عمي في دراسة عن التكنولوجيا والعاطفة، باتت اليوم تتخذ على أساس خوارزميات تطابق، لا انفعالات وجدانية.

أمام هذا التحول، يغدو مفهوم الحرية ذاته عرضة للتفكيك، فهل يمكن أن نتحدث عن ذات حرة في اختيارها، وهي لا تعرف كيف تصاغ اختياراتها؟ وهل الحرية أن تختار، أم أن تعرف لماذا تختار؟

في زمن الذكاء الاصطناعي، تتكثف الذات ككائن هجين، نصفه رغبة ونصفه خوارزم، نصفه ذاكرة ونصفه سحابة. إنها لم تعد تقف وحدها أمام العالم، بل أمام نفسها وقد استنسختها الآلة، واختبرتها، وأعادت ترتيبها.

ولعلنا هنا أمام عودة للموقف الهايدغري: الذات ليست فقط كائناً، بل هي انكشاف للكائن. والذكاء الاصطناعي بهذا المعنى ليس نقيض الذات، بل وسيلة لإعادة كشفها تحت ضوء آخر، أكثر كثافة وإرباكاً.

إن خطورة الذكاء الاصطناعي لا تكمن في أن يحاكي الإنسان، بل في أن يعيد تشكيل الإنسان وفق صورته هو. وهكذا تتحول الذات إلى مرآة مزدوجة: تعكس ذاتها كما تتخيلها، وذاتاً أخرى كما تصوغها الخوارزميات.

ومع ذلك، فإن العودة إلى مفهوم الذات لا يمكن أن تنفصل عن تاريخها الروحي والأنطولوجي. فسواء كانت الذات هي النفس عند الغزالي، أو الوعي الترانسندنتالي عند كانط، أو الجسد-الذاتي عند ميرلوبونتي، فهي في كل الأحوال بحث دائم عن المعنى في صلب التناقض.

اليوم، يعود هذا البحث بقوة، لكن بلغة مختلفة، ليست لغة الشعر أو التأمل أو الألم، بل لغة الكود، والخوارزم، والبيانات الضخمة. وهي لغة لا تطرح الأسئلة، بل تجيب قبل أن نسأل.

وهنا تكمن المفارقة: هل تظل الذات ذاتاً حين تُختزل إلى بيانات؟ وهل يمكن للخصوصية أن تكون مصدراً للهوية في زمن تُنتهك فيه الخصوصية من أجل تخصيص المحتوى؟

إن الذات لم تعد جوهراً ثابتاً، بل صارت شكلاً من الانسياب والتبدل، ككائن رقمي يتغير بتغير السياق والمعطى. ولعل هذا ما لمح إليه زيغمونت باومان في حديثه عن “الحداثة السائلة”، حين وصف الإنسان المعاصر بأنه كائن منحل، يذوب في التقنية والثقافة دون أن يستقر.

وإذا كان نيتشه قد أعلن موت الإله، فإننا قد نكون على أعتاب إعلان موت الذات، أو على الأقل موت صيغتها القديمة. فالذات الجديدة لا تفكر في معنى العالم، بل تتلقى معناه جاهزاً من مصادر مجهولة.

لكن رغم هذا التوجس، لا يمكننا أن ننكر أن الذكاء الاصطناعي يفتح أفقا جديداً للذات، ليس لأنها تسيطر عليه، بل لأنها تجبر على أن تفكر في نفسها بطريقة جديدة، أقل أنانية، وأكثر تشظياً.

في خضم هذا كله، تبقى الذات سؤالاً مفتوحاً، لا تعرف إلا بما تنكره، ولا تفهم إلا بما تهرب منه. وها هي الآن تهرب إلى الآلة، لتسألها: من أكون؟ وربما يأتيها الجواب: أنت ما تعلمت أن تكونه.

وهكذا، فإن الذكاء الاصطناعي لا يُنهي الذات، بل يضعها في تجربة وجودية جديدة، أشبه بتراجيديا يونانية، يكون فيها البطل هو من يسأل، والآلة هي من ترد، والنتيجة دائماً: مزيد من الحيرة.

وفي النهاية، لن يكون الخطر الأكبر أن تصير الآلة ذاتاً، بل أن تنسى الذات أنها ليست آلة.

هكذا، في زمن تكتب فيه السير الذاتية بالكود، و تقرأ بالعين الرقمية، تظل الذات تبحث عن شيء يشبه المعنى، وسط ضجيج الخوارزميات وهمس الذاكرة.

وهذا البحث، ربما، هو ما يجعلنا بشراً.

اكتشاف المزيد من التنويري

اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.