ترابط لا ينفصم:

يطرأ سؤال لا يفتأ يُثير جدلًا لا ينتهي، وهو: ما هي العلاقة بين الحرية والعدالة؟ والإجابة البديهية هي أن العدل والحرية مترابطتان، وللمفارقة، تعتمد الحرية على العدالة، لأنه بدون العدالة، لن يتمتع سوى الأقوياء بالحرية، الثقة هنا أيضًا لها أهمية قصوى، لأن العدالة، التي لا تتضمن الثقة تصبح قمعًا، والقمع يتناقض مع الحرية. ولكن، ما هو الأهم: الحرية أم العدل، وأيهما يطابق الحقيقة ويجلب السعادة؟ وقد تفوز في هذا الجدل إجابات كثيرة على هذا السؤال القاطع، وإن كانت حدسية تقول إن الحرية هي الأهم من بين الأربعة؛ تليها العدالة، وترتبط بهما الحقيقة والسعادة، ومن يتأمل في هذا، يجد نفسه يتابع خيوط التنوير المتشابكة، التي استنتجت أن الحرية لا تزال على رأس القائمة. فالحرية، وفقًأ لهذا الرأي، هي، التي تجعل من الممكن العثور على الحقيقة، وخلق مجتمع عادل، وبالتالي زيادة السعادة. وتستند هذه الحجة إلى تعريف الحرية على أنها استقلالية، وهي حرية الأشخاص في أن يكون لديهم الفاعلية في حياتهم. على عكس ذريعة النفعيين، التي لا تجعل الإنسان مقتنعًا بأن السعادة الكلية يجب أن تكون مقياسًا للنهج الأخلاقي للمجتمع، ولكن هناك بعض الميل إلى فكرة أن السعادة الشخصية أسهل في العثور عليها إذا كان الأفراد أحرارًا في تقرير كيفية عيش حياتهم، وما يؤمنون به، ومع من يرتبطون.

وتذهب حجة أخرى إلى أننا إذا كنا مستقلين، فنحن أحرار في متابعة المعرفة والأفكار والتعبير عن هذه الأفكار ومناقشتها مع الآخرين. لذلك، فإن هذا يعزز فرصنا في العثور على الحقيقة، التي حددها قاموس ماكواري على أنها “الحالة الفعلية للأشياء بدلاً من المعتقدات المتعلقة بالأشياء”. ولذلك، يترسخ الاعتقاد بأن هناك حجة قوية على أن استقلالية الفرد هي طريقة جيدة للعيش. وهذه الحرية تسمح لنا بالعثور على الحقيقة، التي هي أساس العدالة. إنهما، أي الحرية والعدالة بهذا الفهم، مترابطتان، إذ لا عدالة بدون حقيقة الحرية، وإن أفسدتهما معًا مماحكات السياسة وأطماعها، التي لا تفصح للناس عن أن العدالة معنية أيضًا بتوزيع الموارد، وغيرها من الحقوق المادية والمعنوية. باستخدام فكرة جون راولز عن “العدالة كإنصاف”، يصبح من الواضح أن الحرية كاستقلالية فردية يجب أن تكون عادلة، أي موزعة بالتساوي بين جميع أعضاء المجتمع، لأنه، كما قلت، تكون هذه الحرية أكثر احتمالًا لغيرهم من أفراد المجتمع إذا كانوا جميعهم كذلك. ومع ذلك، وعلى الرغم من كونها جزءًا لا يتجزأ من تحديد أن الحرية هي خير اجتماعي أساسي، فإن هذه الحرية الفردية هي تجربة متعددة الطبقات في المجتمع، وتعتمد على الموقف الفردية، ولكن لا يمكن ضمانها بالاستقلالية عن بقية أفراد المجتمع، الذي يعيشون فيه مع غيرهم.

أحرار ومتساوون:

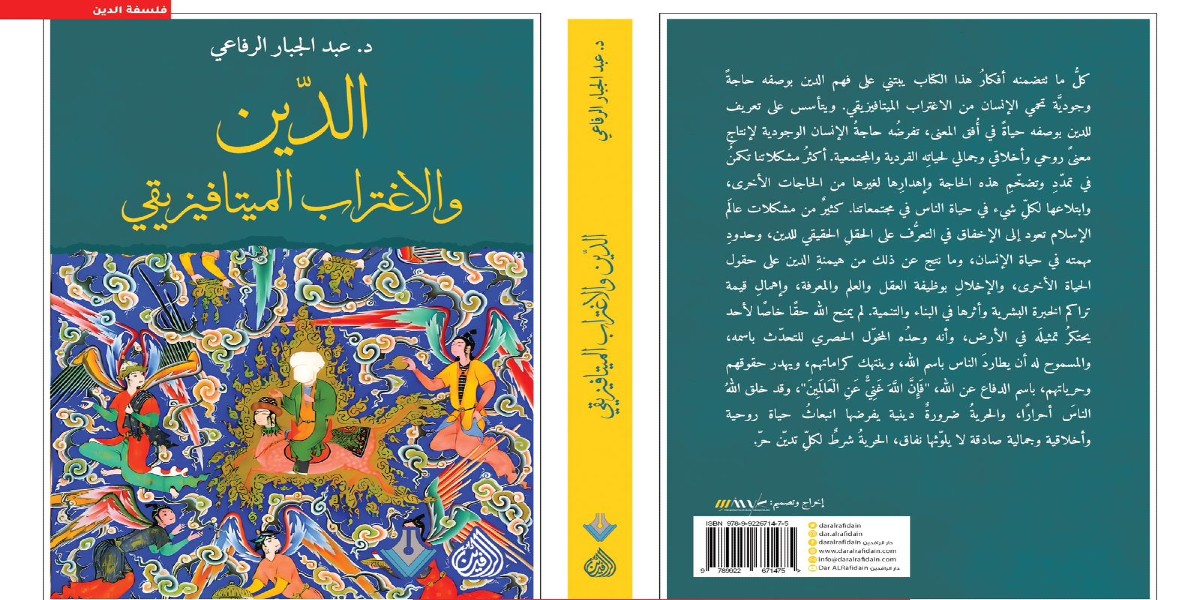

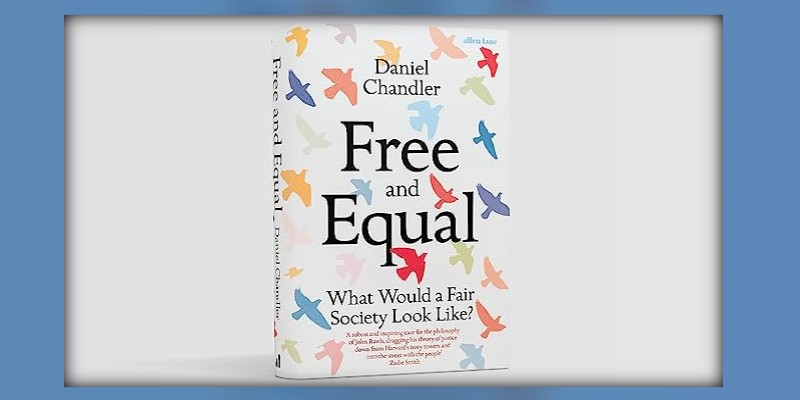

يقيني، الذي لا يُداخله شك، أن جوهر الحرية يستقر في مساواةٍ يشعر الجميع بالتمتع بها، وما فكرة العدالة إلا مولود شرعي لهذه المزاوجة، التي لا يتحقق إخصاب للحياة البشرية إلا بها. وفي تقديري أن بعض هذا هو ما جاء في كتاب دانيال تشاندلر الموسوم “أحرار ومتساوون: كيف سيبدو المجتمع العادل؟”، الصادر في 20 أبريل 2023، عن دار بنغوين، الذي يدرس فيه كيف يمكن لعمل الفيلسوف جون راولز، والذي صاغه في القرن العشرين أن يوجه صنع السياسات الراهنة لبناء مجتمع أكثر عدلًا؛ مع تقليل عدم المساواة، في ظل نظام سياسي أكثر ديمقراطية. فالكتاب يشرح بشكل أساس نظرية راولز في نثر أدبي واضح بشكل مثير للإعجاب، لكنه يطرح السؤال عما إذا كان عمل المفكرين الآخرين قد يكون أكثر فاعلية في تعبئة المواطنين وصانعي السياسات لإحداث تغيير ذي مغزى، أو يؤسس لطريق الانصاف. إذ إن ما قدمه تشاندلر هو دعوة مثيرة لجعل العدالة والإنصاف حقيقة واقعة من خلال تطبيق أفكار الفيلسوف الأمريكي الليبرالي الأخلاقي جون برودلي راولز. لذلك، فإن الصورة السياسية، التي رسمها تشاندلر في الصفحات الافتتاحية لكتابه ستكون مألوفة لمعظم المراقبين، أي أنها تلك الصورة من عدم الرضا على نطاق واسع، وعدم الثقة بالنظام، وتضخم الذات وانعدام الخيال عند السياسيين، وعدم المساواة، التي لا تطاق، والاستقطاب السياسي، والديمقراطية، التي تترنح تحت تهديد الشعبوية. يؤكد عليها زعمه الجريء بأن “الأفكار، التي نحتاجها مختبئة على مرأى من الجميع، في أعمال أعظم فيلسوف في القرن العشرين، جون راولز”، ولنا أن نُشير أن من بينها مؤلفه الموسوم “نظرية العدالة”.

إن من حق القارئ العربي أن يسأل مُحِقًا عن مقاربة تُدني ما نستعرضه من أفكار فلاسفة عَيْنَهُم على مجتمعاتهم، ونحن تحت مبدأ الخصوصية نمتلك حججًا قد تصح معها المقاربة العابرة، أو المقارنة المُيَسِّرَة للفهم، ويعزز ذلك يقيننا أن التجارب الإنسانية متشابهة، وإن خَذَلَت تمام تطابقها بعض التفاصيل. بيد أن المنطق، الذي نتكئ عليه يحملنا إلى إغناء الحوار العام في شؤوننا المعقدة بهذه المقاربات والمقارنات، وإيراد ما أنتجته الأفهام البصيرة حولها، لاعتقاد جازم بهذا التشابه. وذلك رغم أننا قد لا نظن أن سياسيينا مطلعون، أو حتى مهتمين؛ مجرد الاهتمام العام بمعرفة فلسفة راولز، أو غيره، ممن أمعنوا النظر في تعقيدات مدلولات الموضوعات وتطبيقات الأفكار الكبرى، التي تنتظم بها معادلات حياتنا؛ فَهُم في المنزلة بين المنزلتين؛ الأنانية الفردية والشعبوية الإقصائية، وما دعاوى الحرية والعدالة، والتحلق حول مركب الديمقراطية إلا رغبة في “أدلجة” الغاية لتبرر الوسيلة المُوصِلَة إليها. وما شعارات الخِداع الجماهيري إلا بعض هذه الوسيلة، التي تُحْسِن استغلال “سايكولوجية الجماهير”، وتستثمر “عقلية القطيع”، كآليات مُبَلِّغَة لهذه الغاية. أولم تقم كل الثورات بدفع شعارات بَرَّاقَة، كان زاد التحشيد فيها دائمًا “الحرية والعدالة”، فكانت هذه الحرية والعدالة هي أول ضحاياها، ولن تعوزنا الأمثلة إذا أردنا إيضاح ما نرمي إليه، إذ مع، أو بجوار كل مِنَّا مثال يأبى أن يغادر مخياله، أو فاجعة تؤرق ذاكرته.

حجاب الجهل:

ولكيلا نُبعد النجعة بالبحث في تضاعيف الثورة الفرنسية، والبلشفية الروسية، أو الأمريكية، وحتى الإنجليزية، التي لم تخن شعاراتها فحسب، بل أكلت بنيها، وسحلت مناصريها، وناقضت مبادئها، وأقصت المؤمنين بأهدافها، واضطهدت أولئك المنساقين خلف شعاراتها. ولنا في السودان نماذج ثلاثة، في أكتوبر 1964، وأبريل 1985، وأبريل 2019، كانت جميعها نصف ثورة ونصف انقلاب، أو ما يمكن أن نتراضى على تسميته مجازًا قوة جماهيرية ناعمة وأخرى عسكرية صلبة، أي تثور الجماهير، وفي لحظة حاسمة يتدخل الجيش وينهي حكم من تحرك ضده الشارع. وربما قيض الله لشعب السودان بهذه الشراكة ما يحسب له وعليه بتداعياتها، إذ أمسك الجيش بضلعها القوي وأنهك المدنيون بخلافاتهم جدوى ما حملته حناجرهم من شعارات. وما الثورة الأخيرة، التي أطاحت بحكم الرئيس المشير عمر حسن أحمد البشير غير بعيدة للحكم عليها برزيلة النكوص الفاجع عما ما رفعته من شعار “حرية سلام وعدالة”، فأوغلت في نقض الحرية والعدالة عروة عروة حتى بلغت سِكِّينَها عظم السلام فأجهزت عليه. ولولا بقية من قوة صلبة يمتلها الشريك، الذي يوصف بـ”اللجنة الأمنية”، لأُسْلِمَت البلاد إلى مصير الفشل المحتوم، الذي تطاردها أشباحه الآن، عبر حرب اشعلتها “قوات الدعم السريع”، وبدعم مما عَرِفَه السودانيون بـ”قحت”، مُختَصر “قوى الحرية والتغيير”، المجلس المركزي، الذين أداروا البلاد على مدار ثلاث من الأربع سنوات الماضية. ولا نحسب أن لهم من الوقت ما ينفقونه الآن لقراءة كتاب لفيلسوف واقتصادي في كلية لندن للاقتصاد يدعو فيه من أجل الليبرالية المتساوية القائمة على أفكار جون راولز، الذي يُحْتَفَى به كمفكر سياسي من عيار أفلاطون وهوبز وميل، وإن كان سيكون له تأثير على عالمهم الحقيقي، أم لا؛ فالقراءة الموضوعية وحدها المفوضة بحسم الجدل.

لقد دعانا راولز، في كتابه “نظرية العدالة”، إلى تخيل كيف سيبدو المجتمع العادل من خلال تجربة فكرية أنيقة؛ لا يخالطها جهل مليشيات، أو أمية سياسيين، ليس لهم من الكسب غير حناجر تؤذن بالشعارات الكذوبة. وذلك، كما اقترح راولز، أننا جميعًا وراء ما يسميه “حجاب الجهل”، الذي إذا لم نتحصن من الوقوع في براثنه، باستثمار معرفتنا ومواهبنا ودخلنا وثروتنا، فضلاً عن قيمنا الأساسية، سيتم محو وجودنا مؤقتًا. ولذلك، نتساءل، في هذا “الموقف الأصلي”، أو “الأصولي”، ما هي مبادئ العدالة، التي يجب نتفق على الالتزام بها؟ وما نوع العقد الاجتماعي، الذي نبتكره لضمان أن المجتمع، الذي نعيش فيه كان جيدًا، وسيكون أفضل مما كان؟ فقد جادل راولز بأننا سنختار مجموعة من الحريات الأساسية الضرورية للازدهار، بما في ذلك حرية التعبير والضمير والاختيار الحر للمهنة. وقطعًا لم يختار من بينها شعار “تسقط بس” بكل ما يشئ به من عدمية مانعة لأشراط الاتفاق، خاصة مع من فرضنا عليهم السقوط من رحمة الحرية والعدالة، ومنعناهم من كل أسباب السلام، التي أزهقتها رعونة شعار: “من ليس معنا فهو ضِدَّنا”، الذي يتناقض مع مبادئ الإنصاف، ويخالف ما ذهب إليه في “نظرية العدالة”. وعلاوة على ذلك، يؤكد “مبدأ الاختلاف”، الذي وضعه راولز أن أي عدم مساواة في المجتمع يمكن تبريره فقط إلى الحد، الذي يفيد فيه أسوأ حال لصراع ينزلق إلى التقاتل، والذي يؤكد أن صناعة الحرب تبررها قيمة أخلاقية أرفع منها، وليس فقط اشعالها لمجرد أن فئة صغيرة غير مؤهلة من السياسيين قررت أن تحكم بغير آليات الديمقراطية المعهودة. على سبيل المثال، إذا كان من الممكن أن تطمئن هذه الآليات “الانتخابات” قوى الحرية والتغيير بالفوز، وإظهار المكافآت المقدرة بشروط العمل الديمقراطي، التي دُفِعَت شعاراتها سالفة الذكر، إلى مقدمة الفعل الثوري لتغيير النظام، لأيقن الناس أن الديمقراطية عائدة وراجحة، كما كان يقول بذلك الزعيم السوداني الراحل الصادق المهدي، وسيكون للحديث عن الدولة المدنية ما يبرره.

لكن الحقيقة المرة، التي تجرعها السودانيون، كما سبقهم إليها غيرهم في دول ما سُمِّيَ بـ”الربيع العربي”، نتاج التفاؤل بشعارات الحرية والعدالة، أفقدتهم أبسط مقومات هذه الشعارات في السلام والأمن والاستقرار، ويجترون مراراتها الآن. إذ إنه تم توزيع أنصبة الحكم بقرارات خارجية، أُستُجِيبَ فيها لأطماع فردية داخلية، شكلت بطبيعة مظالمها، وعدم انصافها لقواعد المجتمع المدني الوطني الأكبر، نتائجها الماثلة، وكارثة الحرب، التي تُنْذِرُ بانهيار الدولة بأكملها، لا أن “يسقط” نظامها السياسي و”بس”. وعلى الرغم من ارتفاع ما نشهده من دمار وخراب، ونعده من فواتير النزوح والهجرة واللجوء، فإن سرقة ممتلكات المواطنين، وذاكرة المجتمع، المتمثلة في حرق الوثائق وإتلافها، تُمَثِّل أفدح الخسائر، إذ تفقد السجلات الوطنية ملايين الصفحات وقواعد المعلومات كل يوم تستمر فيه فوضى المعارك. وتُشير وسائل الإعلام بصورة متواترة إلى تَعَمُّد أحد أطراف الحرب تَخَيُّر أماكن وجود هذه السجلات والوثائق والعبث بها، وربما الدفع بها إلى من يرغب في الاستفادة منها خارج الحدود، أو تغيير أوضاع من هم داخل الحدود، وإلا فلماذا هذا الانتقاء، وتأكيد حالة الانقسام، أن لم يكن الأمر كذلك. إن الرؤى المستمدة من تجربة المواقف الأصلية، التي تصور أفكار رولز على أنها ستكون ملهمة جدًا لربط المجتمعات المنقسمة معًا، هي ما يعتقد تشاندلر، ونشاطره الرأي فيه، بأننا نحتاجه الآن، ليس فقط لجعل المجتمعات أكثر مساواة، ولكن لملء الفراغ الأخلاقي في قلب سياستنا، وأذهان ساستنا. وهو يجادل بأن هذا “قد أفسح المجال لظهور الشعبوية غير الليبرالية المناهضة للديمقراطية” في الغرب، ويفسح المجال عندنا لحشدٍ لا متناهٍ من الصراعات والنزاعات والحروب.

مقاربات:

يُطالعنا الجزء الأول من كتاب تشاندلر بتوضيح جيد لأفكار راولز، وردود أفعال نقدية تجاهها، والتي ستكون مألوفة لمعظم من لهم إلمام بالفلسفة، إلا أنه يطبق في الجزء الثاني، مع ذلك، تلك الأفكار على محنتنا الحالية، حيث تصبح الأمور أكثر إثارة وقربًا من إمكانية تصديقها والمصادقة عليها كأفكار مُسْتَوعِبة لحالات عابرة للخصوصيات. وللتمثيل على ذلك، فإنه يسخر من بيان السياسي البريطاني المعروف جيريمي كوربين، لعام 2019، باعتباره قائمة أمنيات وليس برنامجًا متماسكًا، وكل ما عهدناه من خُطَب سياسيينا هي أيضًا قائمة أمنيات، وإن كانت مدعومة بمفهوم راولز للعدالة باعتبارها عدالة، وإن كان سياسيونا أكثر التزامًا باستمرارية اقتصاديات السوق والرأسمالية أكثر مما يمكن أن يحظى به كوربين. وتتضمن قائمة رغبات كوربين هذه دخلاً أساسياً شاملاً كافياً للقضاء على الفقر، الذي يكلف حوالي 25٪ من الناتج المحلي الإجمالي لبريطانيا، يُمنح للجميع بغض النظر عن الثروة، أو أي دخل آخر، أو ما إذا كانوا موظفين؛ التعليم العالي الممول من مزيج من الرسوم الدراسية المجانية والقروض المشروطة بالدخل، وتحويل الثروة إلى كل مواطن عند بلوغهم سن الرشد، وهو إصلاح أيده تاريخيًا عدد من قيادات السياسة هناك، هو مشابه لصندوق رئيس الوزراء الأسبق غوردون براون الائتماني للأطفال، ونرى مأساة أطفال دولنا تمشى بين كل طُرق الحاجة ولا مُجيب ممن يتهافتون على كراسي الحكم.

إن العدل صفة أخلاقية قبل أن يكون مساواة في توزيع الموارد، أو غيرها من حظوظ الدنيا، وهو أهم صفة بهذا المعنى، لأنه فقط من خلال تطبيق العدالة بضوابط أخلاقية يمكن أن توجد الحرية والسعادة والحقيقة في المجتمع. ويضمن وجودها أن صنع القرار المؤسسي الاستناد إلى القواعد الأخلاقية والقانونية، وبالتالي لا يتقيد فقط بالنصوص القانونية الصارمة، التي يسمح بالإجحاف، أو الظلم، إذا لم تتضمن هذه العدال مفهومي الحياد والمساواة في المعاملة للجميع، إضافة إلى عدم تقييد الحرية من دون سبب وجيه. ويسمح النظام السياسي العادل بالحجج المضادة، وبالتالي، يعزز حرية الفكر والتعبير. لذلك، وُجِدَت اقتراحات تشاندلر ملهمة، ليس أقلها دعوته لإلغاء المدارس الخاصة. لكن من المؤكد أن هذا الإجراء يتعارض مع حرية الناس في إنفاق أموالهم كما يحلو لهم؟ كتب تشاندلر أن حريات راولز الأساسية هي شروط مسبقة ضرورية للعدالة، وبالتالي فهي لها الأسبقية على تكافؤ الفرص. ولكن، كما يجادل، فإن “حرية إنفاق مبالغ كبيرة من المال على التعليم الخاص، أو في الواقع تمرير مبالغ غير محدودة من الثروة من خلال الهدايا والميراث، ببساطة ليس لها نفس الأهمية”. وهذه بالقطع، حجة قد نختلف معه فيها بمنطق محكوم بقيم مختلفة لا تضع للتغيير في كل الحالات. ويرقى برنامج إصلاحات تشاندلر إلى دحض تشتد الحاجة إليه لفكرة أن توزيع الدخل والثروة الحالي لا يمكن الاعتراض عليه، لكنها تأتي مع ثمن باهظ، ليس في بريطانيا وحدها، بل كل بلد تتضخم فيه المسؤولية الاجتماعية للدولة، وتنظر إلى المجتمع ليمولها عبر فرض المزيد من الضرائب عليه، التي يقول علماء الاقتصاد إن انخفاضها يحفز النمو وزيادتها المرتفعة تفسده.

المساواة الليبرالية:

لقد سيطر راولز على الفلسفة السياسية على مدى الخمسين عامًا الماضية من خلال نظرية “المساواة الليبرالية”، التي توازن بين الحريات السياسية والشخصية الأساسية مع الإصرار على أن عدم المساواة لا يمكن تبريرها إلا إذا استفاد منها من هم أسوأ حالًا في المجتمع. ومع ذلك، يرى تشاندلر أن تأثيره على “السياسة الحقيقية” كان محدودًا بسبب صعود النيوليبرالية والتحدي المتمثل في ترجمة مبادئه المجردة إلى سياسة عملية. الآن، على الرغم من ذلك، يجادل تشاندلر، أن “هناك حاجة ملحة وشهية” لأفكار راولز، والتي “تتناسب بشكل فريد مع التحديات، التي نواجهها اليوم”، وهذا ادعاء من المحتمل أن يثير غير قليل من الدهشة حتى داخل دوائر الملتزمين بتأييد مقولاته، الذين يعتقدون أنها يمكن أن توفر نوعًا من الرؤية الشاملة. فأفكار راولز المركزية توضح مفهومه عن مجتمع عادل حيث يتم حماية الحريات الأساسية، ويتم ضمان تكافؤ الفرص حقًا، وبعد ذلك، يعطي الهيكل الاقتصادي الأولوية لاحتياجات الأشخاص الأكثر حرمانًا. إنه يُدرك أن التفاوتات الاقتصادية تتعلق بالسلطة والمكانة بالإضافة إلى الثروة والدخل. لذلك يقترح راولز سياسات تقدمية حول مبادئ العدالة، من بينها دستور مكتوب، وتمثيل نسبي، واستثمار في التعليم الابتدائي، وإلغاء المدارس الخاصة، وشمول الدخل الأساسي، وخلق صندوق الثروة السيادي وتعزيز التعاونيات.

إن الحرية والعدالة كلاهما موجودان في المجتمعات المزدهرة، أو على الأقل ما يدور حولهما من نقاش فلسفي عميق يحاول أن يستجلي مظانهما الأخلاقية. فالمُعطَى البديهي هو أنه بدون عدالة لا يمكن أن تكون هناك حرية، لأن الحرية لا تسير على معدة فارغة، الأمر الذي يعيدنا ثانية لموضوعة توزيع الموارد، وشمول ما أسماه راولز بالدخل الأساسي. ولا يمكن للعدالة أن تعمل في غياب الحرية، إذًا ما هو الهدف من مشاركة الأفراد في المجتمع؟ يتميز السرد السياسي للقرن العشرين، وبداية القرن الحادي والعشرين، بتجاور هذين المفهومين في الحروب، والثورات، وسياسات الهوية، والمنظمات غير الحكومية، والنشاط الإعلامي والاجتماعي عبر الإنترنت. ومع ذلك، فإن مطلع القرن الجديد شهد انتقال الأفراد إلى مواقف نفعية أكثر، إذ بدأت التصورات الفردية للعدالة تأخذ مكانة مركزية، لكن المكون الذاتي القوي للفكرة يجعل من الصعب التعامل معها بمعزل عن الآخرين. إذ إنه، من ناحية أخرى، تستجيب هذه الذاتية الأنانية للمواقف، التي ترتبط في ثقافتنا كثيرًا بالنزعة الاستهلاكية وإدراك الذات ضمن الكل الاجتماعي. ومن ناحية أخرى، تُستخدم مؤشرات هذه العدالة لقياس رفاهية المجتمعات من منظور غير اقتصادي بحت، لأنه لا يمكن فصلها عن المسؤولية الشخصية، التي يجب تأطيرها ضمن مستويات مرضية من العدالة والحرية، وتحقيقها بشكل جماعي.

الرؤية الأخلاقية:

لهذا، كنا نرى أنه من المفترض أن تأتي الجدة والقيمة، في كتاب تشاندلر، من قدرته على ربط هذه المقترحات بإطار ورؤية راولز الأخلاقية. لكن، يمكن بسهولة ملاحظة أن صلة راولز بالنصف الثاني من هذا الكتاب هي أضعف بكثير من أن تشفع لغير مؤلفه للإشادة به. إذ إنه في حين أن الفصول موضوعة حول مبادئ راولز للعدالة، فإن العديد من توصيات السياسة يمكن أن توصف بشكل أفضل إذا قلنا إنها مستوحاة بشكل فضفاض من قيم كتابات راولز بدلاً من توضيحها بشكل مباشر، وبطرق تبدو بصيرة بالنظر إلى تحدياتنا الحالية. على سبيل المثال، فإن دعوة تشاندلر لوضع دستور مكتوب تبدو منطقية كطريقة للاعتراف بالأولوية، التي يعطيها راولز للحريات الأساسية، ولجعل حماية الحقوق الفردية أقل خطورة، بالنظر إلى الجهود الأخيرة في بريطانيا لإلغاء قانون حقوق الإنسان. كما أن مناقشته لـ”العقل العام” لراولز؛ لتبسيط الفكرة القائلة بأن حججنا الديمقراطية يجب أن تصاغ من حيث القيم السياسية، التي يمكن للجميع قبولها بدلاً من وجهات النظر العالمية الأخلاقية، أو الدينية المثيرة للجدل، لها صلة واضحة بقضايا “الحرب الثقافية” المستمرة، أو ما أسماها صمويل هنتغتون بـ”صِراع الحضارات”. ففي أماكن أخرى، يبدو كما لو أن تشاندلر يركز على راولز عندما يكون الفلاسفة السياسيون الآخرون أكثر فائدة.

ولهذا، فإن هناك علاقة واضحة بين الحرية والعدالة؛ وما قد يُفَرِّق بينها يتأرجح بميزان دقيق يبلغ حد التلاشي بين معايرة الدرجة والمِقدَار. فإذا كانت السعادة هي هدف البشرية النهائي، لا نظن أن الحرية والعدالة ستعلنان عن عدم كفايتهما لتحقيق هذه السعادة، لأنهما عنصران ضروريان لها، ومع ذلك، هنالك من يطالب بمنح الرواقيين حقهم، مع الاعتراف بأن البعض يمكن أن يجد بعض السعادة على الرغم من أنهم ليسوا أحرارًا، أو لا يعاملون بعدالة. ومثل هذا الجدل يقودنا دائمًا لضرورة التوازن الأمثل بين الديمقراطية التمثيلية والمباشرة، أو ما قد يشكل أفضل نظام انتخابي، وهي أسئلة جالت في أذهان الكثيرين، ونظر فيها العديد من المنظرين، ودرسوها بعناية وبعمق، لكن فيهم من يرى بأن راولز لا يُعَدُّ واحدًا منهم، أو لنقل ليس في مقدمتهم. فهل تأثر تشاندلر في تقريراته هذه بـ”إليزابيث أندرسون“، التي دعت إلى أماكن عمل أكثر ديمقراطية، حيث كتبت كتابًا موثوقًا به حول هذا الموضوع أسمته: “الحكومة الخاصة: كيف يحكم أصحاب العمل حياتنا (ولماذا لا نتحدث عنها)”، وصدر عن مطبعة جامعة برينستون الأمريكية، في عام 2017. وتقول أندرسون “لماذا لدينا حكومات خاصة استبدادية في أماكن العمل – ولماذا لا نستطيع رؤيتها”. وقد يشفع لتشاندلر اعترافه بأن آراء راولز “غير حاسمة إلى حد ما”، بعد أن أيدت أندرسون إجراءً مماثلاً في كتاب واحد، لكنها عارضته في كتاب آخر. فلماذا يكلف نفسه عناء الجدل حول ما إذا كان ينبغي على راولز تفضيل الدخل الأساسي الشامل عندما يكون هناك أي عدد من الفلاسفة يفعلون ذلك بالفعل؟

الصواب السياسي:

ونحن ندرك أن عنف المتطرفين، أو المستبدين، كما لاحظت إليزابيث أندرسون، ينتهك حرية التعبير. ومع ذلك، نستمع لنصح جون ستيوارت ميل بأن نعتبر أيضًا أنه ليس فقط الأفعال القسرية، ولكن الصواب السياسي هو، الذي يمكن أن يهدد أيضًا حرية التعبير. بالنسبة لميل، “يجب أن تكون هناك حماية أيضًا ضد استبداد الرأي والشعور السائد”، بالذات. إذ يلاحظ ميل أن إسكات الناس عن المناقشة يفترض عصمة الشخص، الذي يقوم بالإسكات، ولكن لسوء الحظ، “الرأي العام، أو السائد في أي موضوع نادراً ما يكون الحقيقة الكاملة، أو قد لا يكون أبدًا؛ فقط من خلال تضارب الآراء المعاكسة، يكون لباقي الحقيقة أي فرصة للتزويد”. لذلك، يوافق ميل بلا شك على أن “الحقيقة ستحررك، لكنها ستغضبك أولًا”، ولكل ذلك، لا يجب قمع الكلام لأنه مزعج، أو مسيء. والأهم من ذلك كله، أن النصف الثاني من كتاب “أحرار ومتساوون” يصطدم بقيود الفلسفة في معالجة مشاكل “السياسة الحقيقية”، وهذه القيود مؤلمة إلى حد ما أن يتعرف عليها أشخاص مثل تشاندلر، المستشار السياسي، الذي تحول إلى فيلسوف. ومع ذلك، يفصل تشاندلر مرارًا وتكرارًا في مسائل تجريبية في الأساس وليست مسائل ذات قيم متضاربة. ولا يستخدم راولز كثيرًا في مساعدة القارئ في تحديد ما إذا كان يمكن رفع الضرائب دون تقويض النمو الاقتصادي، سواء كان التعليم المهني في السنوات الأولى، أو التعليم المهني استثمارًا اجتماعيًا أفضل، أو كيف يمكن إصلاح الخدمات العامة لتكون أكثر كفاءة، وكل هذه أسئلة يجب طرحها على علماء الاجتماع، لأن أفكار راولز الأساسية تقول إنه ينبغي علينا حماية الحريات الأساسية، وتعزيز تكافؤ الفرص، وتحسين حالة المحرومين، ولا تمثل مثل هذا الانفصال الجذري عن الوضع الراهن.

للإجابة على كل ما تقدم من أسئلة، يجب على المرء أن يضعها في سياقها، والسياق، الذي يمكن أن نختاره لا يمكن أن يبتعد عن موضوعتا الحرية العدالة، سواء كانتا من النوع الاجتماعي من خلال حرية التعبير، أو توزيع الثروة، أو في شكل العدالة الجزائية لجريمة جنائية، تعتمد كليًا على الحقيقة والإنصاف. إننا نعترف؛ بلا كثير تردد، أن مفهومنا للحرية نسبي، وتحكمه توقعاتنا من الحياة، وتعودنا ملاحظة الشعور “بالحرية” أكثر عند غيابها، وإذا كنا نتوقع أن نكون قادرين على التحرك بحرية، فإننا نشعر بأننا محاصرون عندما لا نستطيع ذلك، وبلا حلٍ في الأفق. فالحرية نسبية لتوقعاتنا منها، ومع ذلك، فإن الشيء الأكثر أهمية يتجاوز التوقعات. ولذلك، نجد أنفسنا في اتفاق مع تشاندلر بأهمية أفكار راولز عن الحرية والعدالة، لكن لا نقر بأنه يملك كل الإجابات لأنه إذا كان الأمر كذلك فما هو السؤال، الذي يستحثنا؛ كرؤية أخلاقية، أن نُغيِّر أولوياتنا السياسية. ولا شك أن هناك أفكار راديكالية ومزعزعة للاستقرار في كثير من مسلمات الفلسفة، التي من شأنها أن تغير كل شيء إذا أخذناها على محمل الجد؛ مثل، الديمقراطية التداولية، والعالمية، وطول الأمد، على سبيل المثال لا الحصر. إن أفكار راولز الأساسية، كما أسلفنا، هي قيم يدعي معظم الناس من مختلف الأطياف السياسية أنهم يؤمنون بها، حتى لو فشلوا في وضعها موضع التنفيذ. لذلك، فالتحدي الحقيقي، الذي يواجه تشاندلر وراولز، هو ما إذا كان الكتاب يمكن أن يقنع الناس بمتابعة الأشياء، التي يدعون أنهم يؤمنون بها. فقد تكون الحجج مقنعة، لكن تساور العديدين شكوك في أن لدى تشاندلر وراولز القوة الكاريزمية للإلهام وتحفيز الناس لإحداث التغيير.

خواتيم:

إن مطالبة المرء بترتيب قياسات معيارية لصفات موضوعات مهمة مثل الحرية والعدالة، يشبه توقع أن يلعب البشر الخطاؤون دور قوة متعالية ليس لهم إليها سبيلًا. إنه مثل تعيين قيم مطلقة لأشياء نسبية للغاية، إذ من الصعب التعامل مع إحدى هذه الأفكار الكبيرة بموضوعية وتجرد وحيادية، ناهيك عن ترتيبها كلها بنسق معين. على الرغم من أننا نبحث عن شيء أكثر من الحياة بناءً على إحساسنا المحدود بالإرادة الحرة والإشباع الذاتي للحرية والعدالة، فإن الكثير مِنَّا لا نراهم يعملون معًا من أجل خير أكبر خارج أنفسنا. لذلك تظل الحياة صراعًا يوميًا لتحقيق واقع، يقتصر على رغبات الفرد واحتياجاته، ويظل دائمًا دون الكمال لأنه غالبًا ما يستقر على الفور هنا والآن كمرجع رئيس له، إذا كانت مذهب الحرية العبثية هو هدفنا في العيش، ونطلب العدالة لنا وليس لسوانا. ولحسن الحظ، لدينا الحرية في العيش خارج وجودنا الضيق جدًا لما هو موجود فيه تمامًا بالنسبة لنا، ويمكننا أيضًا احترام مبدأ الإنصاف للجميع بينما نسعى جاهدين لتحقيق السعادة، أو الرضا الشخصي فيما نتطلع إليه. لذلك، إذا كانت الحرية هي الحالة، التي نمارس فيها حقنا غير المتنازع فيه في أن نختار لأنفسنا ما نعتقد أنه الأفضل لذواتنا، ألا يمكن عندئذٍ القول بأن لدينا امتياز التأثير على شعور الآخرين بالإنصاف؟ فقد تأكد لدينا خيار لجعل ذلك يكمن في الغالب بين إرضاء مصالحنا ومصالح الآخرين، لأن العدالة، التي تُعرَّف على أنها إحساس بالإنصاف، تبدأ فقط عندما نسمح لشعورنا الضيق بالحرية بالعمل خارج نطاقنا الشخصي للأنشطة الآمنة، لتشمل دعم شيء جديد جيد خارج منطقة الراحة الخاصة بنا بينما نمارس الحرية والسعي لتحقيق العدالة وإدراك الحقيقة والاحتفاء بالسعادة، من خلال حياتنا الجماعية لتشجيع المزيد من التعاطف مع الآخرين.

ولكي نتصرف بحرية آمنة، يجب أن نعرف الحقيقة في موقف معين، ويجب أن نسعى جاهدين نحو معيار نهائي لما هو عادل حقًا. لذلك، يبدو أن العدالة تعتمد على حقيقة الحرية، بقدر ما يكون الجزاء، أو الثواب، أو المكافأة الأنسب، أو الحر هو العادل حقًا. ويحاول تطور التفلسف في هذه القضايا أن يضعنا على الطريق الصحيح من خلال بحث واستقصاء “أنظمة القيم المتأصلة”، التي يقول عالم الأحياء الحائز على جائزة نوبل جيرالد إيدلمان إنها جزء لا يتجزأ من أدمغتنا؛ بينما تذكرنا البراغماتية أيضًا بالتفريق بين ما هو مثالي وما يمكن تحقيقه. ومع ذلك، فنحن مضطرون للبحث عن تعريف عملي لهذه القيم على الأقل، وإلا فإن بوصلتنا الأخلاقية لا طائل من ورائها. فالحرية، حتى لو كانت نفسها غير محددة، فإنها تبدو إذن الأهم، لأنها تبدو مسببة لكل شيء آخر. فيما يتعلق بالحرية والعدالة، يحتاج المرء إلى أن يدرك أن الاختلافات في المعتقدات متأصلة في الطبيعة البشرية. ومن ثم، حتى في نظام حكم مثالي، يجب أن توجد الحرية قبل أن تتحقق العدالة، وإذا سألنا عن السعادة المتأتية منهما، فيهي في الواقع، حالة ذهنية إلى حد كبير، وقد تُصبِح نتيجة ثانوية مُؤكِّدَة لإدراك الحقيقة في أصل الحرية والعدالة، إذا أريد للحرية أن تُعتبر حقيقية، فيجب أن تستند أيضًا إلى الحقيقة، ويجب أن تتوافق العدالة بأمانة مع العالم الحقيقي.

_____________

*الدكتور الصادق الفقيه: سفير سوداني، الأمين العام السابق لمنتدى الفكر العربي، الأردن

الاثنين، 19 يونيو 2023

صقاريا، تركيا

اكتشاف المزيد من التنويري

اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.