الدكتور حسن حنفي: الأضدادُ في كأسٍ واحد (7)

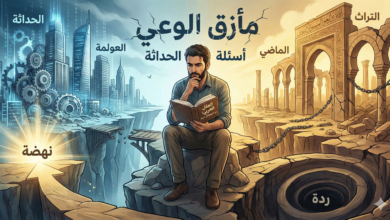

يستعملُ د. حسن حنفي التراثَ بما هو أوعية يستخدمُها كما يشاء في استنهاض المجتمع، بوصف التراثَ معتقدات وقيم وأحكام راسخة في وجدان المجتمع ويختزنها شعورُه الجمعي. تقرأ في كتاباته ما يدلّل على أنه تراثي وإن كان يحاول أن يظهر ضدّ منطق التراث ورؤيته للعالَم، تراه يتحدث بكلامٍ حداثي وإن كان التأملُ الدقيق بكتاباته يكشف بجلاءٍ أن حداثتَه ضدّ منطق الحداثة ورؤيتها للعالَم. طريقةُ تأويله للتراث غريبةٌ على التراث، يحاول باستمرار إخراجَ التراث من إطارِه التاريخي والفضاءِ الذي تكوّن فيه وسياقاتِه والرؤيةِ الكامنة فيه للعالَم.

يمتلكُ حنفي مهارةَ التوظيف البراغماتي للتراث، بنحوٍ يتخذ منه مرايا تنعكس عليها قناعاتُه، التراثُ في مراياه يتجلى يساريًا اشتراكيًا، ويساريًا إسلاميًا، وديمقراطيًا ليبراليًا.كلُّ مرة يحاول تحميلَه ما لا يتحمله، وتقويلَه ما لا يقوله، ويركّبُ عليه ما يتنكر له. متمرّسٌ في التقاطِ مقولاتِ المتكلمين وبخاصة المعتزلة، وبعضِ فتاوى الفقهاء، وآراءِ الفلاسفة، وشذراتِ المتصوفة، ويقوّلها ما يراه ضروريًا لنهضة الأمة وتقدّمها اليوم، وكأن تلك المقولاتِ والآراء علبٌ تقبل كلَّ أيديولوجيا وقناعة، وإن كانت مفارقةً لها لا تشبهها بشيء. مقولاتُ المتكلمين ومعتقداتُهم وآراؤهم ليست أوعيةً مفرَغة من المضمون. التراثُ نمطُ وجودٍ ينتمي للماضي، التراثُ رؤىً للعالَم، التراثُ مناهجُ فهمٍ متنوعة، التراثُ أدواتُ نظرٍ مختلفة، التراثُ طرائقُ فهمٍ فلسفية وكلامية وأصولية وفقهية وقرآنية وحديثية وصوفية، يعبّر كلٌّ منها عن منطقِه الخاص للفهم ورؤيتِه للعالَم.

يشدد حنفي في مناسبات متنوعة على أهمية تراث المعتزلة وضرورة ايقاظ عقلانيتهم، لكن كتابه العمدة في تجديد علم الكلام “من العقيدة إلى الثورة” لا تنتمي مقدمته إلى نتائجه. ما تُعلِنه آمالُه وأمانيُه وأحلامُه الرومانسية شيءٌ، وما ينتهي إليه في بحثه شيءٌ ليس من جنسها. مشروعه الذي يقومُ على إعادةِ بناء التراث لا تجد فيه ما يدلل على إعادةِ البناء، ولا تكتشفُ في جوهره عقلانيةَ المعتزلة، بل عند تفحّصه بعمقٍ تجده يستبطن أشعريةً متنكرة. يصرّ على أنه ينطلق من التراث إلى الواقع، غير أن قراءتَه بتأمل دقيق، وتحليلَ بنيته العميقة، تكشف لك أنه يبدأ من التراث لينتهي بالتراث، وكأنه يستأنف شيئًا من الأحلام الطوباوية للدعوات الأصولية، على شاكلة تفكيره وأسلوب تعبيره، وبإيقاع شعاراته المثيرة للمشاعر. يقول د. جابر عصفور: (مشروع حسن حنفي عن التراث والتجديد، هو في حقيقته ضد مشروع تجديد التراث. فحنفي حين سافر إلى باريس لاستكمال دراساته العلمية، كان عضوًا في جماعة الإخوان المسلمين، وقد التقي هناك بمجموعة من الأساتذة المسيحيين المتأثرين والفاعلين في مشروع لاهوت التحرير المسيحي، وقد حاول استنساخ التجربة في ما يسمى بمشروع اليسار الإسلامي، وأصدر مجلة “اليسار الإسلامي” كمنفيستو لمشروعه الفلسفي. فحنفي يميل إلى المدرسة الظاهرية في قراءة النصوص الدينية والتراثية ليس معتزليًا يقدم العقل، وإنما أشعري أصولي)1.

يشدّد حنفي على أن التراثَ هو الشفاء لو عملنا على إعادةِ بنائه واستئنافِه مجدّدًا. التراث كما يرى يمكنه أن يتحدث لنا بلغةٍ تتكفل دواءَ كلِّ أمراض واقعنا وما نعجز عن معالجته اليوم. إعادةُ البناء التي يعمل عليها، تمثل أحيانًا تلفيقًا مبسَّطًا للتراث مع لغةِ الفلسفة الغربية، ومصطلحاتِ العلوم الإنسانية الحديثة، واللاهوتِ الجديد، والأيديولوجيات الجديدة، والنظمِ السياسية المعروفة اليوم.

يلتقي حسن حنفي واسلامية المعرفة في التشديد على الهوية المحلية للمعرفة، والتوكيد على ضرورة انتاج علوم ومعارف تعبر عن ذاكرتنا الحضارية وهويتنا وتراثنا. ليست هناك معرفة مكتفية بذاتها. أمنية حنفي ليست واقعية، إنها أمنية تعكس الحنين للماضي، وانغلاق الهوية على نفسها، والتنكر للتطور التكاملي في العلوم. دائمًا يتغلب المشترك العالمي على بصمة الهوية في التطور التكاملي للعلوم والمعارف، وتتكشف المشتركات كلما نضج العقل وتقدمت المعرفة واتسعت رأسيًا وأفقيًا.

إسلاميةُ المعرفة تصرّ على ثنائية ضدّية بين العلوم والمعارف الحديثة والهوية الدينية للمسلمين، وتشدّد على ضرورةِ استدعاءِ التراث وإعادةِ بناء علومٍ ذاتِ هوية دينية مشتقّة من الهوية الإسلامية، وحسن حنفي أيضًا يشدّد على ثنائية ضدّية في تصنيفه للعلوم والمعارف والآداب والفنون، فيصنّفها إلى: الأصيل والدخيل، والوافد والموروث، ونظائرهما. هذه الثنائيةُ هي الأساسُ المشتقّة منه إسلاميةُ المعرفة، وهي الباعث للجهود والأموال المهدورة لما يقارب نصفَ قرن، التي بدّدَ فيها المعهدُ العالمي للفكر الإسلامي في واشنطن وأشباهُه في الدول العربية والإسلامية أموالًا طائلة وطاقاتٍ كثيرة بمحاولات عبثية، لم تنتج حتى اليوم علومًا تجد لها طريقًا إلى الواقع. الأساسُ الذي تبتني عليه مثلُ ثنائيات هوية العلوم والمعارف: إما أن يكون جغرافيًا أو إثنيًا أو ثقافيًا أو دينيًا، في حين تجهل أو تتجاهل تلك الثنائياتُ أن معيارَ قيمة أية معرفةٍ يتمثل في عقلانيتِها، وتعبيرِها عن الحقيقة، ومقدرتِها على الإسهام في إسعادِ الإنسان، وحمايةِ كرامته وحرياته وحقوقه بوصفه إنسانًا.

قراءةُ تاريخ العلم والمعرفة بعقلٍ أيديولوجي قراءةٌ ليست علمية، تاريخُ نشأة العلم والمعرفة وتطورُها يكذّب الادعاءَ بأن التراثَ يتكفل حلَّ مشكلات الواقع وتلبيةَ احتياجاته، ولو كانت هذه القضيةُ عمليةً لاستطعنا امتلاكَ العلوم والمعارف الحديثة منذ زمنٍ بعيد. العلومُ الصـرفة والطبيعية والتطبيقية مُشترَك بشـري كوني، ليست هناك رياضيات وفيزياء وكيمياء وطب وهندسة مسيحية، وأخرى إسلامية، وثالثة بوذية، ورابعة هندوسية.

لا تخلو الفلسفةُ وعلومُ الإنسان والمجتمع من بصمةٍ نسبية تطبعها البيئةُ والثقافةُ المحلية، غير أن تأثيرَها يظلُّ محدوداً، لا يلغي البعدَ الكوني فيها الذي يتمحور على الكشف عمّا هو كلّي مشترَك بين الناس، ويتناغم وطبيعةَ الإنسان ومتطلّباته الأساسية الواحدة التي لا تتخلّف ولا تختلف باختلاف البشـر، ولا تتنوّع بتنوّع ظروفِ عيشهم وأديانِهم وثقافاتِهم.

المنطقُ الأرسطي مثلاً، على الرغم من أنه وُلد في أثينا اليونانية، غير أنه كان وما زال يفرض حضورَه ومرجعيتَه في التفكير على العقل في الإسلام، ومازالت قواعدُ التفكير المرسومة منذ المعلّم الأول، والقوانينُ الكلية للفهم في منطقه متغلغلةً في علوم ومعارف الدين. خضع التفكيرُ الديني في الإسلام منذ عصـر الترجمة لمنطق المعلّم الأول، وتوالدت في إطاره أشكالِ قياساته، وطرائقِ استدلالاته، وصورِ مقدّماته ونتائجه، مختلفُ علوم الدين، وكلُّ العلوم والمعارف لدينا. ومنذ ذلك العصـر كانت الفلسفةُ اليونانية أيضًا ينبوعاً استقت منه كلُّ مدارس التفكير الفلسفي في الإسلام.

منذ القرن التاسع عشـر ونحن نحاول أن نحيي التراثَ ونشتقّ ما يتطلبه الواقعُ من علوم ومعارف منه. بعد نحو مئتي عام، لا نحن أنتجنا العلمَ والمعرفةَ الخاصّين بنا، وتحرّرنا من علوم ومعارف الغرب الممقوتة عند أكثر أنصار تحيّز المعرفة وأسلمتها، ولا استطعنا أن نبرهن عمليّاً على صحة هذه الدعوة المكرّرة، فنبني مناهجَنا النابعة من ديننا وتراثنا وتفكيرنا الخاص. الغريب أن أكثرَ المشتغلين بالتراث مازالوا حتى اليوم يردّدون هذا الكلامَ المبهم، الذي لم نصل فيه إلا إلى مزيدٍ من التخبط والضياع.

لا يبدأ التجديدُ بالتراث لينتهي بالتراث، كما يريد أكثرُ من يكتبون ويتحدثون عن التجديد، ولا يبدأ بالواقع ويرتدّ للتراث ليشتقّ منه حلولًا لمشكلات الواقع، كما يصوّر لنا ذلك حسن حنفي وأمثاله، وكأن التراثَ يستجيب لكلِّ ما يتطلبه الواقع؛ من دون اكتراثٍ بأن أكثرَ ما في التراث يتنكر له الواقع،كما برهن على ذلك إهدارُ قرنين من الزمن لم تنجز فيها هذه الدعواتُ أيةَ خطوة ٍعملية جادة تنعكس آثارُها على الواقع. التجديدُ هو إعادةُ التفكير بشكلٍ لا يكرّر التراثَ ويرسّخ حضورَه، ويجتهد في بناء مناهج وأداوات نظر حديثة لفهم الدين وإعادة قراءة نصوصه وتفحّص التراث وغربلته. التجديدُ يتحقّق عندما يتغيّر المجتمعَ كي يخرج من الماضي إلى الحاضر، ومن التمنيات والأحلام والأوهام إلى الواقع، ويتصالح مع الزمان والفضاء العالمي الذي يعيش فيه.

ظل حنفي مغرمًا بإعادة بناء كلِّ حقول التراث بمعادلةٍ يغترب فيها التراثُ عن الواقع ويغترب فيها الواقعُ عن التراث.كان يحاول أن يركّب الواقعَ على التراث والتراثَ على الواقع بشكلٍ غريب، وظل شغوفًا كلَّ حياته بمعادلةٍ طوباوية متهافتة، تعكس وفاءَه للهوية أكثر مما تكشف عن منطقٍ علمي. لا تنتج هذه المعادلةُ ما يرسّخ أسسَ السلام المجتمعي والعيش المشترك، ولا تبني دولةً حديثة. الدولةُ الديمقراطية الحديثة لا يبنيها إلا عقلٌ يتخلّص من سطوة التراث،كي يستطيع أن يرى الواقعَ قبل أن يرى التراث، ويستفتي متغيرات الحياة قبل أن يستفتي التراث، ويتحدث لغةَ العصر وعلومَه ومعارفَه قبل أن يستعير لغةَ التراث. لا دولةَ ديمقراطية حديثة من دون تجديد مناهجِ ومقرراتِ وأساليبِ التربية والتعليم، وتجديدِ فهم الدين، وإعادةِ تعريف مهمته في حياة الفرد والجماعة، وتجديدِ مناهج تفسير القرآن الكريم والنصوص الدينية، وإعادةِ بناء علم الكلام وتحريره من مقولات الفرقة الناجية وأشباهها.

كي يحققً الدينُ وظيفتَه في حياتنا اليوم لابدَّ أن نفهمه بوصفه نظامًا لإنتاج معنىً روحي وأخلاقي وجمالي للحياة. في ضوءِ هذا الفهم للدينِ ووظيفتِه ينبغي أن يبتني المنهجُ الذي نعتمده في تفسير القرآن والنصوص الدينية.كلُّ ما هو خارج ذلك يستمدّه الإنسانُ مما يقوله العقلُ وإبداعاتُه في العلوم والمعارف، ومما أنجزه تراكمُ خبرات البشر عبر عشرات الآلاف من السنين.

***

1- محمد عبد الرحيم، رحيل المفكر المصري حسن حنفي… المأزق بين اليسار والأصولية، جريدة القدس العربي “لندن”، الصادرة في 22 أكتوبر 2021.

_________

*المصدر: صحيفة المثقّف.

اكتشاف المزيد من التنويري

اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.