الدكتور حسن حنفي: الأضدادُ في كأسٍ واحد (3)

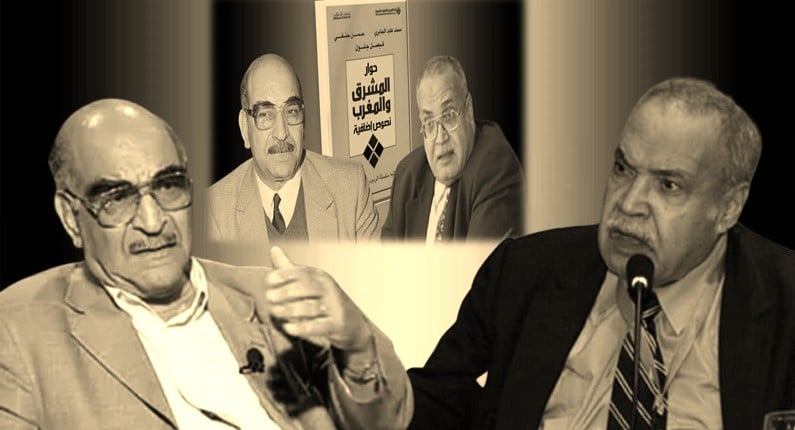

دعاني الدكتور حسن حنفي للحديث في ندوة الجمعية الفلسفية المصرية مساء الأحد 16 يناير 2011، بحضور نخبةٍ من الأستاذات والأساتذة المعروفين أعضاء الجمعية. أدار هو الندوة، وعقّب عليها الصديقُ المرحوم الدكتور علي مبروك. قدّمتُ في الندوة ورقةً نقديةً لفكرِ د. حسن حنفي وفكرِ د. علي شريعتي، بعنوان: “اختزال الدين في الأيديولوجيا: نقد لاهوت التحرير عند حسن حنفي وعلي شريعتي”. لم يظهر عليه الانزعاجُ على الرغم من النقدِ الصريح الذي وجّهتُه لفكره. أحترم موقفَه وأعتزّ به في دعوتي وتقديمي للحديث في هذه الجمعية العريقة. أكبرتُ سعةَ صدره في تقبّل النقد في الندوة، وموقفَه الجدير بالاحترام والتبجيل والثناء، وإعرابَه عن استعداده لاستضافتي في الجمعية في أيّ وقتٍ أزور القاهرة. لم يعلن استنكارَه على الرغم من الاختلافِ مع طريقةِ تفكيرِه وفهمِه للدين وعلم الكلام الجديد وتأويلِه للتراث، واختلافِ رؤيتي لعلم الكلام الجديد عن رؤيته، والمعيارِ الذي حدّدتُه لتمييز المتكلم والكلام الجديد، كما شرحتُ ذلك في كتاب “مقدمة في علم الكلام الجديد”. علمُ الكلام الجديد عند حسن حنفي يعني لاهوتَ التحرير، وعلمُ الكلام الجديد في نظري يعني لاهوتَ الحرية. الدينُ حياةٌ في أُفق المعنى، ينشدُ إيقاظَ وتكريسَ المعاني الروحية والأخلاقية والجمالية في حياة الإنسان.

قدّمني الدكتور حنفي في الندوة، وفي سياق حديثه الحماسي المستفيض أشار إلى أني أمثّل “اليسار الإسلامي” في العراق. أظنّه كان يريد أن يبلِّغ الحضورَ من أستاذات وأساتذة الفلسفة الكرام، اتساعَ الرقعة الجغرافية لليسار الإسلامي في البلاد العربية، وأن دعوتَه هذه تحولت إلى تيارٍ واسع، كما أشار في غير مرة لهذه الأمنية. بعد فراغه من التقديم بدأتُ الحديثَ بالقول: مع احترامي وامتناني للصديق د. حسن حنفي، أودّ أن أوضح: أنا لا يسار إسلامي ولا أيّ يسار آخر، لا يمين إسلامي ولا أيّ يمين آخر، أنا مسلمٌ وكفى. لم يكتم حنفي امتعاظَه وشعورَه بالإحباط للنفي الصريح لما وصفني به.

الرجلُ عالمٌ ذكي موهوب، متعددُ اللغات، مثابرٌ صبور، يستحقُ التبجيلَ والثناء. كتبَ وترجمَ وحقّقَ آلافَ الصفحات، ربما لم يكتب أحدٌ من المفكرين من مواطنيه بغزارة وسعة ما كتبه. كتاباتُ حنفي حول التراث متنكرةٌ بلغةٍ لا تخلو من حماسٍ توقده شعاراتٌ ثورية، ومتنكرةٌ بتوظيفاتٍ كما يشاء لمناهج وأدوات ومفاهيم ومصطلحات مستعارَة من الفلسفة والعلوم الإنسانية الحديثة.

كان محورُ حديثي في الندوة يدور حول ترحيل الأيديولوجيا للدين من وظيفته الأصيلة، بوصفه يروي الظمأَ الأنطولوجي للمقدّس، وكيف تغفل الأيديولوجيا الواقع، وتضع الفردَ والمجتمعَ في مواجهة العالَم، وتفقر الروحَ والقلبَ والضميرَ والعقل. تحدّثتُ عن تشديدِه المتواصلِ على ضرورة تحويل الدين إلى أيديولوجيا، وإعلانِه عن أن ذلك هو الهدفُ المحوري الذي بدأ به مشروعَه وواصل ترسيخَه في كتاباته المتنوعة والغزيرة حتى آخر حياته. يستعملُ حنفي الأيديولوجيا كالملح الذي يستعمل في كلِّ طعام.

لفرط إغواء الأيديولوجيا وتسلطها على وعي حسن حنفي، وتسيّدها في تفكيره، واعتمادها معيارًا في أحكامه على أية جماعة دينية أو سياسية، يصرّحُ في كتاباته بأن جماعةَ الإخوان المسلمين هي “الحزبُ النظيف” الفاعلُ والمؤثرُ الذي عمل على تحقيقِ هذا الهدف منذ نشأته. ويكرّرُ هذا الكلامَ بأساليب متنوعة في موارد متعدّدة من كتاباته، فمثلًا يقول: (لقد عرضت الجماعةُ لأول مرة في تاريخنا الإصلاحي الحديث الدينَ باعتباره أيديولوجية. وتربى شبابُ مصر تربيةً فكرية على أساس أيديولوجي، مما جعله معتزًا بما لديه، وقادرًا على الوقوف أمام الإيديولوجيات المعاصرة، وعلى رأسها الماركسية والليبرالية، وظهر الإسلامُ ليس فقط كعقيدة وشريعة، وهما ما ورثناه من القديم، بل كأيديولوجية على مستوى أيديولوجيات العصر. وعرضت على المستوى النظري نظريات الإسلام الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والقانونية والفنية التي كانت تسد حاجة العصر النظرية… فكانت لدينا أيديولوجية وطنية، من طراز الأفغاني من أجل مقاومة المحتل، والقضاء على الإقطاع، ومن طراز السلفية المستنيرة عند ابن تيمية: الدين في مواجهة الصليبيين…كانت جماعة الإخوان تمثل صورة أخرى، وهي “الحزب النظيف”، وقد بقيت الجماعة لهذا السبب حتى بعد قانون حلّ الأحزاب، لأنها ليست حزبًا ككل الأحزاب: “أَلا إِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْمُفْلِحُونَ”)[1].

لا يكترثُ حنفي كثيرًا بالوظيفة المحوريّة للدين في إثراءِ الحياة الروحية والأخلاقية والجمالية، وتكريسِ صلة الإنسان الوجودية بالله. يشددُ باستمرار على ضرورة تحويل الدين إلى أيديولوجيا، بين الواقع والأيديولوجيا في فكره وفكر غيره تناشزٌ مكشوف. الأيديولوجيا قوالبُ ساكنة تلبث على الدوام كما هي، الواقعُ سيّالٌ في صيرورة مزمنة، متحولٌ كشلالٍ متدفق لا يتوقفُ ولا يلبثُ كما هو أبدًا. الدينُ أعمقُ من الأيديولوجيا، تحويلُ الدين إلى أيديولوجيا يعني: اختزالَ الإنسان في أحد أبعاده، واختزالَ الروح في القانون، والعقيدةَ في الثورة، واللهَ في الإنسان، والسماءَ في الأرض، والغيبَ في الشهادة، والميتافيزيقا في الطبيعة، والآخرةَ في الدنيا، والروحَ في الجسد، والرّمَز في الحرف، والرؤيا في المحسوس، والمعادَ في المعاش، والعبادةَ في الجسد، والديني في الدنيوي[2].

مَنْ يقرأ حسن حنفي يندهشُ من الحضورِ الطاغي لتأويله الأيديولوجي للدين، وإفراطِه في تطبيق آياتِ القرآن الكريم والنصوصِ الدينية والتراثِ بمنطق أيديولوجي على الواقع بمختلف ظواهره ومتغيراته. بموازاة ذلك يرى القارئ إهمالًا للميتافيزيقا في كتاباته، وكأن القرآنَ كتابٌ لا صلةَ له بالغيب، كأنه كتابٌ أنزله اللهُ ليتحدّثَ عن كلِّ شيء ويستثني اللهَ وعالَمَ الغيب. يُحيلُ حنفي الميتافيزيقا إلى الفيزيقا، والغيبَ إلى الشهادة، والسماوي إلى الأرضي، يفسّرُ ما هو ميتافيزيقي بالطبيعي، ويرى ما هو أنطولوجي أيديولوجي، وما هو قلبي ذهني، وما هو فردي مجتمعي. لا يرى في الدين تجربةً تتحقّق فيها الذاتُ بطورٍ وجوديّ تتسامَى فيه، لا يحضر اللهُ والغيبُ في فهمه للدين إلا بوصفه يرمز للإنسانِ ونضالِه الطبقي في عالمه الأرضي.

حسن حنفي مولعٌ بمحاكاةِ التراث للواقع وترحيلِ الواقع للتراث، حريصٌ على استعارةِ جلباب التراث وخلعِه كغطاء على الأيديولوجيات المختلفة، ينتخب مثلًا مقولاتِ الكلام المعتزلي في العدل والحرية والمنزلة بين المنزلتين، وينتقي بعضَ الأحكام الفقهية من المذاهب، ويجعلها تنطق لغتَه لا لغتَها، وترتسم فيها صورةُ مفاهيمه لا صورتُها. تبدو المفاهيمُ في لغته مقطوعةَ الجذور من تربةٍ نبتت فيها، ومقتلَعةً من ظروف وعوامل وسياقات نشأتها وتطورها في التراث، مغروسةً في تربة غريبة عليها، محاكيةً لواقع متغيّر يتنكرُ لها، لا تنتمي إليه ولا ينتمي إليها. يحاول حنفي الاتكاءَ عليها في معالجة المشكلات السياسية والدينية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية، ويسعى لحلّ مشكلةِ التفاوت الطبقي وغيرِها في ضوئها.

كتاباتُ حسن حنفي في الوقت الذي تظن أنها تخرجك من المقولاتِ الأصولية وشعاراتِها، تصنع لك من التراث أيديولوجيا تدعوك لاعتناق مقولاتها. يخيّل إليك أنه يخرجك من طوبى التراث، غير أنه يرسم لك طوبى متخيَّلة، شديدةَ الإغواء فاتنةً على وفق رؤيته. يصنّفُ التراثَ على وفق أيديولوجيات ومذاهب ورؤى تصل حدَّ التضادّ أحيانًا. التراثُ لديه يختزن ما يحتاجه الواقعُ اليوم، محترِفٌ في توظيفه بلغته وأسلوبه الخاص، بنحوٍ يجعل التراثَ مصدرًا للعقلانية، مصدرًا للتجديد، مصدرًا للحداثة، مصدرًا للأنوار، مصدرًا للديمقراطية، مصدرًا للاشتراكية وغير ذلك، كأن التراثَ علبٌ فارغة ما عليه إلا إعادةَ قراءته وملئه بما يحسبه دواءً لأمراض الواقع. القراءةُ المتأنية لأعماله يتكشّفُ في طبقاتها ما ينشده الإسلامُ السياسي وما يدعو إليه من إحياءِ التراث وأسلمةِ العلوم والمعارف الحديثة.

[1] حنفي، د. حسن، الدين والثورة في مصر، ج. 6: ص 300 – 302، مكتبة مدبولي، القاهرة.

[2] الرفاعي، عبد الجبار، الدين والنزعة الإنسانية، الفصل السادس في هذا الكتاب يتضمن ورقة الندوة بعنوان: “اختزال الدِّين في الأيديولوجيا: لاهوت التَّحرير عند علي شريعتي وحسن حنفي”.

____________

*الدكتور عبد الجبار الرفاعي.

** المصدر: أواصر للثقافة والفكر والحوار.

اكتشاف المزيد من التنويري

اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.