إعادة تعريف الإنسان

الإنسانُ ليس حيوانًا ناطقًا كما يُنقَل عن المعلِّم الأول أرسطو، والذي يريد به حيوانًا عاقلًا. هذا التعريف اختزل معرفةَ الإنسان وفهمه وأحكامه في العقل، بالمعنى القديم الذي ترسّخ للعقل في الفلسفة اليونانية، على الرغم من أن كثيرًا من سلوك الإنسان ومواقفه وكلماته لا تخضع للعقل بشكل ميكانيكي، لأنها مثلما تصدر عن العقل تصدر أيضًا عن الأحكام الذهنية المسبقة والمصلحة والعاطفة واللاوعي والمتخيل. “كاتب هذه السطور أمضى سنوات عديدة من حياته في تدريس المنطق الأرسطي، حتى كاد يحفظه عن ظهر قلب، بعد أن انشغل بتدريسه 12 مرة متوالية”.

تعريفُ الإنسانِ بـ “الحيوان الناطق” يختزلُ الإنسانَ ببُعدٍ واحد هو العقل بالمعنى الموروث للعقل عن أرسطو، وقد تحوّل ذلك المعنى إلى منبع لفهم شخصية الإنسان، واكتشاف طبيعته، وتفسير سلوكه، والحكم على مواقفه، وتفسير الأقوال والأفعال والأحكام والتعبيرات المتنوعة الصادرة عنه. ولبث هذا التعريفُ محورًا أساسيًا تشتق منه العلوم والمعارف والنظريات والتفسيرات لفهم الإنسان وكيفية عمل ذهنه وقرارته ومواقفه وسلوكه، ومازال هذا التعريف للإنسان تصدر عنه وتتخذه مرجعيةً علومُ الدين ومعارفه، وتتعاطى معه بوصفه أحد البداهات غير الخاضعة للمسائلة والتشكيك وإعادة النظر، وكأنه حقيقة أبدية.

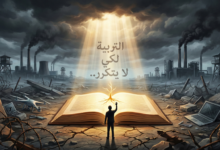

في ضوء هذا التعريف تشكّل علمُ الكلام الإسلامي، ومنه انبثقت رؤيتُه لله والإنسان والعالَم، وفي إطاره تمّ إنتاجُ مختلف علوم الدين ومعارفه، وفي سياق رؤيته تحدث التفكيرُ الديني، ولبثت مدارسُ ومعاهد التعليم الديني أسيرةَ الفهم المشتقّ من تعريف أرسطو للإنسان. لم تتقدّم العلومُ وينضج العقلُ ويتكامل في العصر الحديث إلا بعد أن تفلتت المعرفةُ البشرية وخرجت على التفسير اليوناني القديم للعقل، وغادرت تعريفَ أرسطو للإنسان وطرق استدلاله، واكتشفت طرائقَ تفكير لا تستنسخ ذلك الفهم للإنسان، وتتمرد على أشكال القياس والاستدلال الموروثة في منطقه. أبصر العقلُ النورَ بعد أن خرج من كهوف أرسطو وأتباعه من الفلاسفة واللاهوتيين، ومارس الفهمُ والتفكير والاستدلال حريتَه خارج الفضاء المسدود الذي لبث فيه قرونًا طويلة.

المنطقُ الصوري ويقينياتُ أرسطو ومقولاتُ الفلاسفة اليونان هي الأساس الذي ابتنت عليه علومُ الدين ومعارفه في الإسلام. لم يتشكل العقلُ الحديث إلا بعد أن قوّضت الفلسفةُ الحديثة المنطقَ الصوري وفكّكت يقينياتِ أرسطو وفضحت عدم بداهتها، وأعادت غربلة وتمحيص ما ورثته من تراث اليونان، وتجاوزت مقولاتِ الفلاسفة القدماء عن الإنسان. هكذا ولد العقل الحديث وتكرّس، بعد أن أضاءت الفلسفةُ وعلمُ النفس والعلوم الإنسانية ومختلف العلوم والمعارف الحديثة طبيعةَ الإنسان وعرّفته في ضوء المعطيات الجديدة.

كان فرنسيس بيكون “1561 – 1626” أكثر فلاسفة العصر الحديث شجاعة عقلية، هو الرائد في تحطيم هالة أرسطو وزعزعة أسس منطقه وقوالب التفكير والاستدلال المعروفة عنه. لا يكتمُ بيكون غضبه ضدَ أرسطو: “إنني غاضب على أرسطو؛ لأنه ربى إمبراطورين اثنين! أما الأول فقد تمدّد على الجغرافيا وهيمن على ما فيها من دول وشعوب! وأما الثاني فقد تمدّد على العقول وهيمن على ما فيها من اختلاجات وأفكار. وأقصد بهذين الإمبراطورين المستبدين: الإسكندر المقدوني، والمنطق الصوري… فإن هذا المنطق الأرسطي سيسيطر على العقول طيلة أزيد من ألفي عام”، (ضد أرسطو1-2، جريدة الخليج 8 أغسطس 2008). وأعاد رينيه ديكارت “1596 – 1650” النظر في يقينيات أرسطو والفلسفة اليونانية الراسخة، وانطلق لبناء تفكيره الفلسفي من “الكوجيتو”، الذي يوجزه في عبارته الشهيرة: “أنا أفكر إذًا أنا موجود”، وكان ديكارت أبرز ناطق باسم عقلانية القرن السابع عشر الميلادي. وجاء ديفيد هيوم “1711 – 1776” بفهم مختلف لكيفية عمل الذهن يخرج على تلك اليقينيات، ويقدم تفسيرًا لطبيعة الإدراك ومصادر المعرفة يبتعد كثيرًا عن تفسير أرسطو وأتباعه، شرحه في كتاب “مبحث في الفاهمة البشرية”.

توالت التقويضات الفلسفية ليقينيات أرسطو وتفسيره للمعرفة البشرية وفهمه للإنسان، فقدّم إيمانويل كانط “1724 – 1804” تحليلًا جديدًا لتشكِّل المعرفة البشرية وكيفية الإدراك والفهم، وكانت فلسفتُه النقدية من أعمق تجليات عصر الأنوار، ومازال كتابُه الكنز “نقد العقل المحض” من أعمق الأعمال الرائدة في نقد وتقويض التفسير المتوارث للمعرفة بتمييزه الدقيق بين: الشيء كما يظهر لنا Phenomenon والشيء في حدِّ ذاته Noumenon. وصار هذا التمييز بين: “الشيء في حدِّ ذاته” و”الشيء كما يظهر لنا” منبعًا لإلهام أكثر الفلاسفة الذين جاؤوا بعد إيمانويل كانط، إذ اتخذه كلُّ واحد منهم أُفقًا للكشف عن كيفيةِ حدوث المعرفة وعملِ الذهن، وما يمكن أن يترتبَ على ذلك من نتائج وآثار.

وأضاءت اكتشافاتُ علم النفس الحديث وشروحه المعمقة لأثر اللاوعي الفردي والجمعي آفاقًا جديدة في فهم عقل الإنسان، وتفسير توالد معرفته، ودوافع قراراته وأحكامه ومواقفه وسلوكه، وهكذا أحدثت مكاسبُ علم الاجتماع والانثربولوجيا والهرمنيوطيقا الفلسفية ومختلف العلوم الإنسانية والمعطيات الجديدة لعلم الأعصاب وغيره رؤيةً مفارِقة لما ورثناه عن المعلِّم الأول والفلاسفة اليونان وأتباعهم.

في سياق هذه المعطيات يمكن أن نُعرِّفَ الإنسانَ بأنه كائنٌ عاقلٌ، عاطفيٌ، أخلاقيٌ، دينيٌ، جماليٌ، اجتماعيٌ، تاريخيٌ. الإنسانُ كائنٌ متفرّدٌ، يتميز عن غيره من الكائنات في الأرض بـ: العقل، واللغة، والعواطف، والمخيّلة، وتذوق الفن والاستمتاع بالجمال، ووعي الموت، والشعور بالزمان، والحاجة للأخلاق، والدين، وإنتاج الميثولوجيا، والرموز.

الإنسانُ كائنٌ غريب، تتوحدُ في كيانه: متطلباتُ جسدٍ لكلِّ ما يُشبعُ حاجاته المادية، ومتطلباتُ عقلٍ لكلِّ ما ينشده من بهجة المعرفة، وشغفٍ باكتشاف ما حوله من ألغاز عالمٍ مُجسَّدٍ لا يكفّ عن الامتدادِ والاتساع، وعالمٍ مجرّدٍ تظلّ الأسئلةُ حيال أسراره مفتوحةً على الدوام، ومتطلباتُ نفسٍ لكلّ ما تبوح به وتضمره من عواطف ومشاعر وأحاسيس وقلق، ومتطلباتُ روحٍ لكلّ ما تبوح به وتضمره من ظمأ أنطولوجي وأشواقٍ توَّاقةٍ لصلةٍ وجوديةٍ بالمطلق، لذلك تنوّعت، تبعًا لتنوّع تلك المتطلبات، العلومُ والمعارفُ والآداب والفنون بجوار الأديان والفلسفات.

كلُّ إنسان واحدٌ في الوقت الذي هو فيه متعدّد، ومتعدّدٌ في الوقت الذي هو فيه واحد. الإنسانُ هو الكائنُ الأكثر غموضًا والأعقدُ والأغربُ، والأشدُّ ألماً في هذا العالَم. كلما اكتشف الإنسانُ سرًا، وحلَّ لغزًا في طبيعته، وظنّ بأنه أدرك حقيقةَ الإنسان بتمامها، رأى سرًا خفيًا لم يكن يعرفه من قبل، فيعود ليعلن عن جهله بالمعرفة الكاملة لحقيقة الإنسان. ذاتُ الإنسانِ لغزٌ للإنسانِ نفسِه، قبل أن تكون لغزًا لغيره. هذا الكائنُ غامضٌ بطبيعته، مركبٌ، طبقاتُه متعدّدة متنوعة ومتضادّة، قلّما يتصف سلوكُه بالتناغم والانسجام الكامل، وقلما ينجو سلوكُه ويتوازن فيكون في مأمن من العثرات المباغتة، وتخلو أفعالُه من المواقف المتناشزة. يكتب دوستويفسكي: “إن الإنسانَ سرٌّ بالنسبة لي، وهذا السرُّ ينبغي أن يُفسَّر، أن يُشرَح، وسوف أمضي حياتي كلَّها في البحث عن هذا السرّ: من أين جاء الإنسان، ومن هو الإنسان، والى أين المصير؟ ولماذا يعتدي الإنسان على أخيه الإنسان؟ ولماذا يكون طيبًا؟”.

الطبيعةُ الإنسانيَّةُ ملتقى الأضداد. عقلُ الإنسان يفكّرُ في الخيرِ مثلما يفكّرُ في الشرِ، وينشغلُ الإنسان بتدبير السلامِ مثلما ينشغلُ بتدبير الحربِ، وينفق جهودَه وحياتَه من أجل تأمين متطلبات العيش والحياة الكريمة مثلما ينفق جهودَه وحياتَه من أجل إنتاج أسلحة القتل وأدوات التدمير الشامل، ومثلما يبرعُ في ابتكار وسائل السعادة يبرعُ في ابتكار وسائل الشقاء. وإلّا فمن أين يأتي كلُّ هذا الكيد والمكر والغدر واللؤم والخيانة، وكلّ هذه الكراهية والتعصب والعدوان والحروب وسفك الدماء، وكلّ هذا الخراب، وكلّ هذا القبح والظلام الذي يعبثُ بالحياة. وإن كان العقلُ يحاولُ ألا يفضحَ نفسَه، لذلك لا يعلن عمّا يصدرُ عنه من طاقة تدميرية. وكثيرًا ما يتحدّث ويعدُ بما هو بنّاء وإيجابي، ويتجاهلُ ويهملُ ما هو هدّام وسلبي. حجمُ الألمِ في حياة الإنسان أكبرُ من الراحةِ، والشرُّ أكبرُ من الخيرِ. رحلةُ الحياةِ من الولادةِ حتى الوفاة ينهشها كثيرٌ من الألمِ. الولادةُ ألمٌ، تربيةُ وترويضُ طبيعته الإنسانية ألمٌ، المرضُ ألمٌ، قلقُ الموتِ ألمٌ، الصراعُ مع الآخرين ألمٌ، تسخيرُ الطبيعةِ واستثمارها ألمٌ، كدحُ العيشِ ألمٌ. مع كلِّ حاجةٍ تولدُ بذرةُ ألمٍ. من الشغفِ بتعدّدِ الاحتياجات، والولعِ بتنوّع المتطلبات، والتهافتِ على الامتلاكِ والاستهلاكِ، يتناسلُ ويتوالدُ ويتفاقمُ الألم.

____

*المصدر: أواصر للثقافة والفكر والحوار.

اكتشاف المزيد من التنويري

اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.