إنسان التنوير بين المعرفة والوجود

*د. رسول محمد رسول

تواصليّة الذات بوصفها نظيراً إنسيًّا في التاريخ

هل يستطيع السقّاء التخلي عن الماء؟ لا يوجد عاقل يقول: نعم. وهذا هو حال الفيلسوف؛ فهو لا يستطيع التخلي عن أسلافه الفلاسفة الذين يفكّرون الإنسان والطبيعة والوجود وما وراءهم أو في الماوراء، ويختلفون في رؤاهم عندما يفلسفون المسائل والقضايا والنظريات والرؤى المطروحة على مائدة تفكيرهم الفلسفي، وكذلك الاختلاف في الفكر كطينة مثمرة مرغوب فيها.

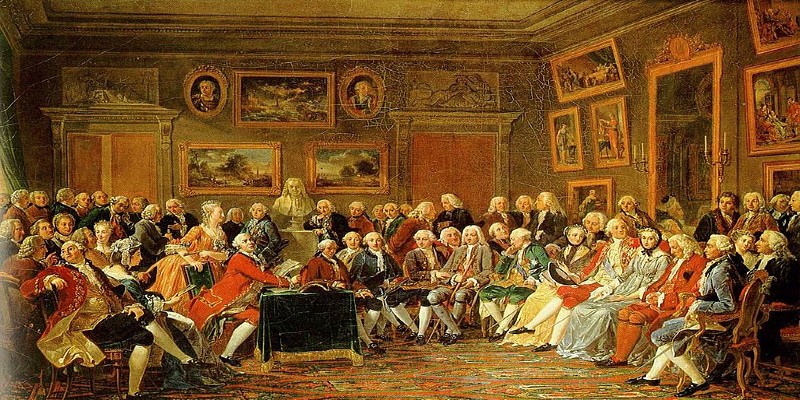

ومن هنا، ليس لديّ الميول لأغترب عن تأريخ التفلسف وأنا بصدد الحديث عن التنوير؛ فالإنسان، وقبل 2100 إلى 2050 سنة قبل الميلاد، كان تنويرياً عندما صك شريعة “أور نمو” بوصفها قانوناً ينظِّم العلاقة بين المرأة والرجل. وكانت تنويريته تلك لا تشبه التنوير بمعناه الاصطناعي Enlightenment)) الذي نعرفه ونتداوله في عالمنا اليوم ومنذ انبثاق التنوير الأوروبي في مفهومه الحديث؛ إذ يوجد تفكير تنويري يسبق ذلك بوصفه التفكير في الإنسان، والرغبة بتحريره من سلطة الخرافة وهيمنة التفكير الأسطوري، وسلطة الخوف، ودعوته لكي يتقدّم – الإنسان – في مجموعه الإنساني نحو الأمام، وتلك رسالة التنوير كما نفهمها.

مع ذلك، تراني استند على أنسابي وأهلاتي الفلاسفة، وهو تنافذ تنويري نسميه الآن التناص بلغتنا المعاصرة، لكنه، وفي الوقت نفسه، نعده تنافذاً فلسفي الطية، وأفهم التنافذ أنه تأويل وليس مجرّد ارتماء أو دخول إلى حيز لا مخرج منه أو إذا ما تورّطت في الدخول إليه لا تخرج منه بشيء في تلقيك له، تنافذ هو بمثابة دخول يضم بصماتكَ التي يجب ألا تُمحى. لذلك أستعير من الفيلسوف الفرنسي رينيه ديكارت (1596 – 1650) مقولته الشهيرة التي فتحت آفاقاً واسعة للفكر التنويري الغربي الحديث، وأقصد مقولة “أنا أفكِّر إذن فأنا موجود” = “cogito ergo sum”، المقولة التي تداولها هو نفسه كمبدأ فلسفي منذ عام 1637([i]).

وهنا يتوجّب عليَّ التنبيه بأنني لن استعيد هذه المقولة اجتراراً، فالاجترار غير التنافذي الخلاق يعمي البصيرة، والتواصل مع الأهل والإسلاف يقتضي التجديد والإبداع؛ وذلكم شأني وأنا أمعن في ماهيّة التنوير.

بدلاً من الاجترار غير المُبصر، ولا غير المُعيِّن لماهيّة التنوير تاريخانياًَ، لا بد لي من التوقف عند هذه المقولة لكي أستأنف مدلولها وقولها، وهذه العملية يُسميها بعض فلاسفة القرن العشرين القطيعة La rupture، ومن ثمَّ القطيعة الأبستمولوجية أو المعارفية La rupture épistémologique([ii]). والقطيعة ههنا تعنى التوقّف والاستئناف، وكلاهما قوام حيوي للإبداع الفلسفي الذي يروم التعيين التاريخاني المتجدِّد لماهيّة التنوير.

إن مقولة ديكارت هي ابنة الأهل الفلسفي التي تنتظر مني ونظرائي الذين يبحثون عن ألق الإبداع الفلسفي التفاعل معها عبر إحداث قطيعة مع بدئها وما أصبحت عليه الأفكار الفلسفية من معتاد سائد لغرض استئنافها على نحو فكري مُبدِع عبر بناء رؤية تنويرية للتنوير قائمة على أساس فلسفي قوامه “تشكيل إرادة المُقبل” أو التفكير في الغد أو المستقبل، فالتفكير في التنوير يروم الغد، هذه الإرادة سبق وتحدّث عنها مارتن هيدغر نفسه باعتبار التفكير في الغد من النوافل لأننا “نحتاج، بين حين وآخر، إلى تكسير سيطرة ما هو معتاد وما هو مألوف”([iii])، وذلك لاستئناف قول بدء التنوير على نحو مُبدعٍ مُتجدّد ينأى عن نسخ أو اجترار المعتاد والبالي والمحنّط وتسويقه في راهن الحال الذي نعيشه وسنعيشه في الغد.

لمثل هذه المَهمة تنهض رؤيتي التنويرية على فكرة أقولها وعلى نحو واضح، رؤية قوامها إن الإنسان – الإنساني وليس الكائن البشري الغرائزي هو عماد التنوير، لكون هذا الإنسان هو الموجود الوحيد الذي يُمكن أن يفكِّر ويُفلسف التنوير ويقوله عبر اللغة والفعل الناجز، فالإنسان هو صانع التنوير وموضوعه عندما يهمُّ بتعيين ماهيّة التنوير في التاريخ أو على نحو تاريخاني، وتلك مزية يُحسد عليها الإنسان في حياته، خصوصاً إذا ما أدركَ، هذا الموجود الغدي، ضرورة التنوير في حياته وفي مُعاش الإنسانية عامة.

وبالعودة إلى الأهل الفلسفي، وجدت في مقولة رينيه ديكارت إيّاها مهمازاً يعينني وأنا أفكِّر بناء ماهيّة التنوير، فعندما يقول ديكارت: “أنا أفكِّر إذن فأنا موجود”، يتجسَّد أمامنا “الإنسان” عبر ذاته المفكِّرة، وأتساءل: هل غير الإنسان يُفكِّر؟ كذلك يتجسَّد أمامنا لفظ “موجود” هو وجود للإنسان، لنكون بذلك عند المعرفة والوجود معاً، وكلاهما يخوض غماره الإنسان – الإنساني الذي يفكِّر ليعرف فيوجد بالمعيّة مع نظيره وفقَ أنطولوجيا الوجود المشتركة بينهما.

مبادئ في التنوير

لكي يوجد التنوير أو نوجِدهُ، لا بدَّ من أعادة توجيه مقولات معينة نتواصل معها شرطَ ألا تكون، هذه المقولات، متوغلة في التجريد لتنتزح بعيداً عن الإصغاء إلى صوت الوجود، فنسيان هذا الأخير إذلال للغير. لذلك لا ينبغي نسيان الُمحايث (Immanent) في الوجود لكي لا ننئ عن أنطولوجية الوجود، لا سيما أنطولوجيا الوجود الإنساني، لأنَّ الإنسان هو وسيلة وغاية التفكير الإنساني، وهو وسيلة وغاية التنوير وماهيّة التنوير في آن واحد. وفي هذا الإطار، اقترح ثلاثة مبادئ تتنافذ فيما بينها تواصلياً لتأكيد الاعتراف بالإنسان في مجموعه الإنساني – الأنطولوجي، هي:

المبدأ الأول: “أنا أفكِّر وغيري يفكِّر فإذن كلانا موجود”. المبدأ الثاني: “غيري مُفكَّر فيه من جهتي إذن هو موجود”. المبدأ الثالث: “أنا مُفكَّر فيه من جهة غيري إذن فأنا موجود”.

الملاحظ على هذه المبادئ أنها تعتبر التفكير أساساً في إمكانية وجود الموجود الإنسي في مجموعه الإنساني، التفكير القائم على الفهم عبر أداة نسميها “الفاهمة” التي للإنسان، والفاهمة قدرة ذهنية مخصوصة للإنسان دون غيره مقارنة ببقية الكائنات، حتى إننا يمكن أن تقول إن “التفكير يمكن أن يساوي الوجود” أو “يُمكن أن يكون التفكير هو الوجود”، لأننا نجد فرقاً بين المساوات والتماهي بين الطرفين.

إن الوجود الإنساني لا يكون إلا ضمن غيريّة (Altruism). والتنوير لا يُسمى تنويراً إلا ويتضمن غيريّة فاعلة قوامها الاعتراف بالإنسان النظير أو الآخر المماثل في فضاء الإنسانية، وبذلك فالإنسان لا يُحقق التنوير إلا في جمعٍ بغيره عبر تظافر إنسي هو حقّه المفطور عليه الذي يُحتم علينا استعادته من حبائل النسيان مهما بدت الحياة الفردية بهيجة له كفرد؛ فالبهجة تبقى منقوصة من دون بهجة النظير أو الإنسان الآخر، ليس من أجل تحقيق تذويب أو تذويت كُل الأفراد على نحو مطلق في مجموع عرقي أو ديني – مذهبي أو مناطقي أو جَماعوي تحزبي أو أيديولوجي؛ بل إنساني أعم؛ فكلنا في الإنسانية سواء عبر التفكير في الغير، التفكير الذي من شأنه تحقيق الوجود الإنساني في بهجته الأعم.

من هذا البناء، يمكن أن نستنتج أن التنوير هو مُذاهنة الإنسان لحق التفكير، ثم الفهم، وبالتالي القول أو الخطاب، مذاهنة تمضي بحرية طبيعية لا تكون دون الغير أو عمومه الإنساني. وعندما يكون التنوير مُمارسة من هذا النوع، فإنه يصبح تكريساً لوجود، فلا وجود من دون مُذاهنة وتفكير وفهم وقول أو خطاب، ما يعني أن التنوير هو وجْد الوجود، التنوير يوجِد الوجود، ومن ثم أن المعرفة القائمة على المُذاهنة والتفكير والفهم والقول أو الخطاب هي طريق ظهور الوجود التنويري.

إن التفكير في الغير هو اعتراف بوجود الآخر ليس على نحو شكلي يحفل بالسطوح لا غير؛ فتفكير الآخر فيَّ بوصفي نظيره الإنساني هو اعتراف نظيري الإنساني فيَّ، وهذا الاعتراف المتبادل يحقّق إمكانية وجود الأنا والآخر معاً، إمكانية لا بد لها أن تعيش في بوتقة يعمّرها الإنسان واسمها “الإنسانية”.

يعني ذلك كله، أن التفكير هو وجود، وأن الإنسان مُطلق الفردية لا يستطيع وحده تحقيق وجود إنساني مُمكن إلا بمعيّة الغير أو الآخر، وهذا الأخير، كذلك، لا يمكن له تحقيق فردية منغمسة طبيعياً في الإنسانية من دون النظير الإنساني فشأنه ترقية الإنسان فيه إلى مصاف الجمع الإنساني للإنسانية.

إنسان التنوير

إنسان التنوير الذي أقصده هو “الإنسان – الإنسان”، وليس “إنسان الغريزة” الذي يشترك بها مع الكائنات الحيوانية؛ فإنسان الغريزة يولد ويأكل ويشرب ويتناسل ويموت، وهذه طينة الحيوانات، بينما الإنسان يمكن أن يسلك كُل هذه السمات ببشرية ويزيد عليها التفكير والتأمُّل والفهم واستشراف المُقبل أو الغد ليكتسب سمة الموجود الإنساني، وهو ما نقصده بتعبيرنا “إنسان – الإنسان” وأحيانا تعبيرنا “الإنسان الإنسي”، هذا الإنسان هو المؤهل للتنوير؛ فهو الذي يكرّسه ويمارسه ويفكّره بما له من فاهمة إنسيّة لصياغة رؤية تنويرية كالتي نفهما هنا([iv]).

وهذا يعني، أن إنسان التنوير يفهم وجوده بوصفه يفكِّر في نفسه وفي غيره أو نظيره في الملة الإنسيّة بحسب ما له من سمات التفكير في الوجود الذاتي والموضوعي أو الوجود الذاتي الذي له والتفكير الموضوعي الذي لغيره، فأناه لا تنفصل عن أنا غيره، مع احترام الخصوصية الفردية لكُل منهما، وهذا يلقي على كُل منهما مسؤوليات وحدود لا يمكن تجاوزها أو العبور عليها كما لو كان عبوراً سُلطوياً رغم الاعتراف بمكانة الصراع والتنافس غير المتطرِّفَين بين الإنسان ونظيره بوصفهم أفراداً. وكذلك الاعتراف بالأدوار الموكولة لهما ضمن تراتبية المُعاش اليومي كأن يكون أحدهما مرؤوساً لغيره، وتلك حالات معتادة لكي يبقى الإنسان مُعافى من نزوله إلى مستوى الغرائزية عندما يمارس دوره في الحياة وفقها، لا سيما عندما يتمسَّك بموجّهات غرائزية قوامها الهوية العرقية، والهوية الدينية – المذهبية، والهوية المناطقية، وهي هويّات جزئية جاءت ثمارها هدراً مراقاً لدماء الناس، وبثمن بخس، في أكثر من مجتمع بالعالم.

عندما يقول الإنسان: “أنا أفكِّر وغيري يفكِّر. فإذن كلانا موجود”، إنما يقصد تنويريته لكونه يفكِّر في الآخر أو النظير كإنسان إنسي، وبذلك يعترف بوجوده كإنسان ضمن إنسانية متاحة له وغيره ليصبح التنوير ليس فكرة مجرّدة في رأس الإنسان فقط إنما التنوير هو ما يراد له أن يحْدث ويكون أو يوجَد في صميم التاريخ.

[i]. انظر: (الجزء الرابع من كتابه (مقال في المنهج)، ترجمة: محمود الخضيري، ص 214، ط 3، 1985. أو، وبعنوان آخر، للكتاب نفسه: (حديث الطريقة)، ترجمة: عمر الشارني، ص 162، ط 1، 2008).

[ii]. كان الفيلسوف الفرنسي غاستون باشلار في سنة 1938 قد عكف، ضمناً، على تأكيد ضرورة إحداث قطيعة إبستمولوجية “من دون المحافظة على النسق التاريخي” في معرض حديثه عن العقبات الأبستمولوجية التي تواجه العلم. انظر (غاستون باشلار: تكوين العقل العلمي، ترجمة: خليل أحمد خليل، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، بيروت، ط 2، 1982).

[iii]. مارتن هيدغر: الأسئلة الأساسية للفلسفة، ترجمة: إسماعيل المصدق، مراجعة: مشير عون، ص 64 – 65، دار الكتاب الجديد، بيروت، 2018.

[iv]. أوضحت معنى ذلك في كتابي (هيا إلى الإنسان)، أبوظبي، 2018.

اكتشاف المزيد من التنويري

اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.