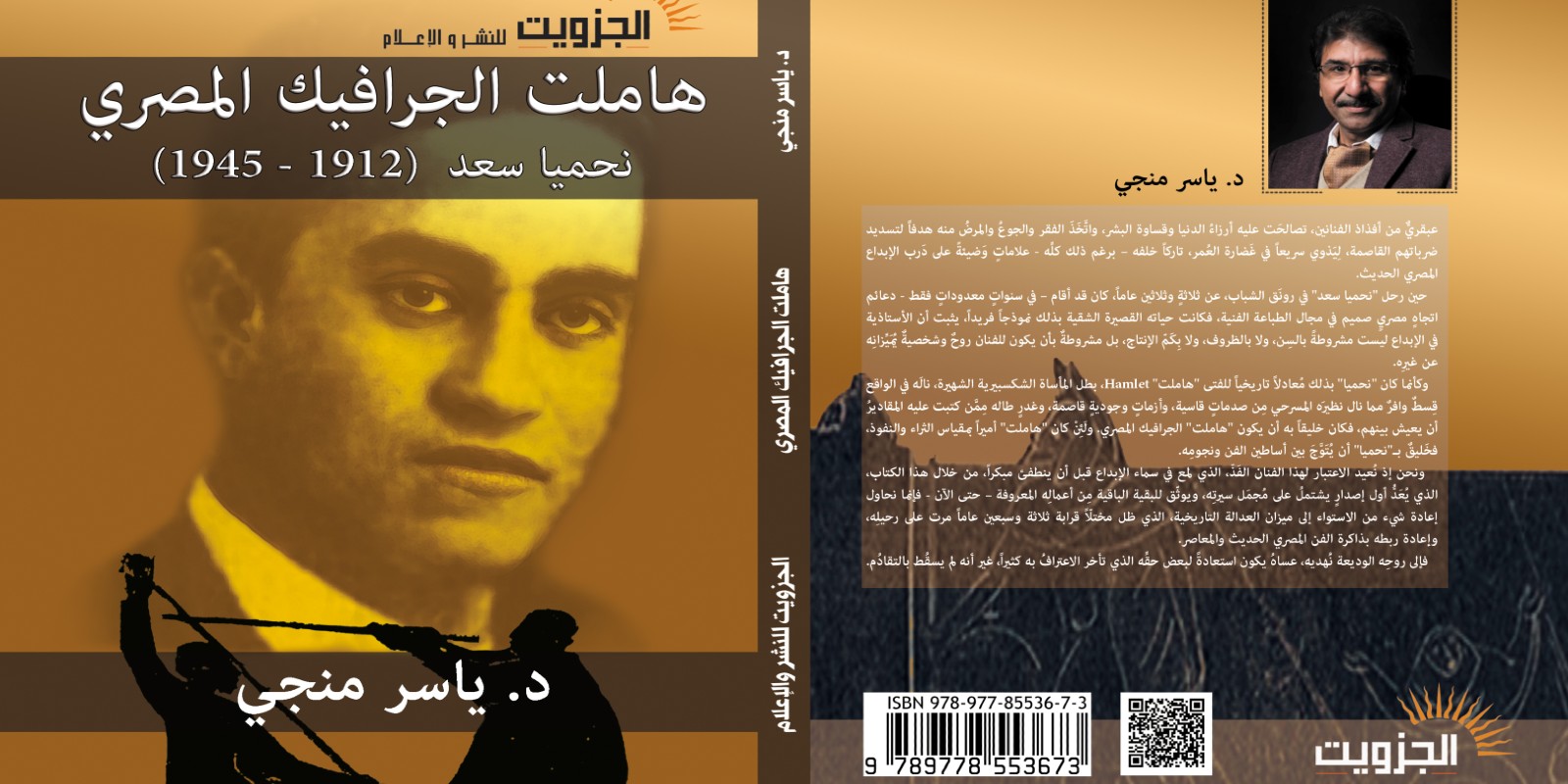

هاملت الجرافيك المصري؛ نحميا سعد

أصدر الفنان والناقد التشكيلي دكتور ياسر منجي، كتاب هاملِتْ الجرافيك المصري: نحميا سعد”، يشتملُ على مُجمَل سيرة الفنان “نحميا سعد” (1912– 1945)، أحد أهم الرواد الأوائل لفن الجرافيك المصري، ويوثّق للبقية الباقية مِن أعمالِه المعروفة، بالإضافة لكشفه عن أعمالٍ مجهولةٍ لم تُوَثّق من قبل في مرجعيات تاريخ الفن المصري الحديث.

وتضمّنت مقدّمة الكتاب ما يلي: عبقريٌّ من أفذاذ الفنانين، تصالحَت عليه أرزاءُ الدنيا وقساوة البشر، واتَّخَذَ الفقر والجوعُ والمرضُ منه هدفاً لتسديد ضرباتهم القاصمة، لِيَذوي سريعاً في غَضارة العُمر، تاركاً خلفه – برغم ذلك كلِّه – علاماتٍ وَضيئةً على دَرب الإبداع المصري الحديث.

لمع “نحميا سعد” بقوة في فترةٍ وجيزة من حياته القصيرة، فوُجِّهَت له الدعوات الرسمية، وهو لا يزال بعدُ في الخامسة والعشرين مِن عُمرِه، لتمثيل مصر بأعماله في عدد من أهم المحافل الفنية العالمية، كان من بينها “معرض باريس الدولي” لعام 1937، و”بينالي فينسيا” لعام 1938.

ونجح العبقريُّ الشاب في معرض باريس نجاحاً باهراً؛ نال بموجبه لمصر ميدالية المعرض الذهبية ودبلوم الشرف، غير أن إنجازه التاريخي ذاك لم يلقَ التقدير الكافي، إذ تسابَقَت أقلام بعض النقاد والمؤرخين في تمجيد غيرِه، مِمَّن شاركوا معه بالجناح نفسه، ويكبُره بعضُهم سِنّاً بحوالي رُبع قرن.

وبرغم أن أحداً من هؤلاء الفنانين الآخرين لم ينَل شيئاً من جوائز المعرض، إلا أن بريق اشتغالِ بعضِهم بالعمل الدبلوماسي، وشهرته، واتصالاته الواسعة، وانتماءَه إلى الطبقة المخمليّة، كانت كلها أسباباً أدت إلى أن يضرب كُتّابُ الفن، آنئذٍ، صفحاً عن إنجاز الشاب الفقير الوديع، فيُتجاهَل إعلامياً ليخرج – في المقابل – بعض الصحفيين على الناس، مُعلِنين أن فناناً آخر، أكبر منه سِنّاً وشهرةً ومقاماً: “قد رفع اسم مصر عالياً في معرض باريس الدولي”!!

ثم نزلت الضربةُ الثانية بـ”نحميا” مِن المؤسَّسة الفنية، وهي ضربةٌ غاشمة، جمعت بين سطوة البيروقراطية ومرارة الحسد، سَدَّدَتها إلى صدرِه المُثخَن بجراح الظلم يدٌ باطشة، لإداريٍّ مُتَنَفِّذ؛ سعى حتى رُفِض طلبُ “نحميا”، الذي كان قد تقدم به لكلية الفنون الجميلة القاهرية، محاولاً شغل وظيفة أول مدرس مصري لفنون الحفر والطباعة Printmaking (الطباعة الفنية)[1]، في الوقت الذي تَوَلّى فيه زميلُه في العرض، الفنان الشهير، فور عودته إلى مصر، نظارة (عمادة) الكلية نفسِها؛ مكافأةً له على بعض جهودِه التنظيمية والإدارية بالمعرض!

وأخيراً أتت الضربة القاضية، حين أُقصِيَ “نحميا” إلى مراسم الأقصر، بدلاً من أوربا، بعد أن كان قابَ قوسين أو أدنى من السفر في بعثةٍ يستحقُّها، ليصاب في جنوب الوادي بِدَرَنٍ رئَوي سرعان ما تحول إلى سُلّ قاتل، أجهز على عبقريته الشابة في أوج اشتعالها.

وحين رحل “نحميا سعد” في رونَق الشباب، عن ثلاثةٍ وثلاثين عاماً، كان قد أقام – في سنواتٍ معدوداتٍ فقط – دعائم اتجاهٍ مصريٍ صميم في مجال الطباعة الفنية، فكانت حياته القصيرة الشقية بذلك نموذجاً فريداً، يثبت أن الأستاذية في الإبداع ليست مشروطةً بالسِن، ولا بالظروف، ولا بِكَمّ الإنتاج، بل مشروطةٌ بأن يكون للفنان روحٌ وشخصيةٌ يُمَيِّزانِه عن غيرِه.

وحتى بعد رحيلِه، ظل “نحميا” نَسياً مَنسياً لدى مؤرخي الفن المصري ونقادِه، طيلة عقود الأربعينيات والخمسينيات والستينيات، فلم يذكره أحدٌ إلا بعد وفاتِه بحوالَي سبعةٍ وعشرين عاماً! بفضل وفاءٍ نادرٍ لصديقٍ له، سعى لإحياء ذكراه من خلال معرضٍ استعاديٍّ، أقيم عام 1972.

وبرغم ذلك، ظل اسمُه يَتردَّدُ هامساً، طيلة العقود الخمس الماضية، في عباراتٍ خاطفة، أو فقراتٍ قصار، أو إشاراتٍ عابرة، في مقالاتٍ معدوداتٍ، كُتِبَت بدافع حنين الأصدقاء أحياناً، أو في فقراتٍ مُجْمَلَة، ضِمن مطبوعاتٍ وكتبٍ أطَلَّت إطلالاً سريعاً موجَزاً على مسيرة فن الجرافيك المصري. وبذا، حُرِمَت أعمال “نحميا سعد” من التوثيق، ومن التَتَبُّع الوافي لسِماتِها الجمالية ومعالمها الأسلوبية وخصوصيّاتها الأدائية.

وكأنما كان “نحميا” بذلك مُعادلاً تاريخياً للفتى “هاملت” Hamlet، بطل المأساة الشكسبيرية الشهيرة، نالَه في الواقع قِسطٌ وافرٌ مما نال نظيرَه المسرحي مِن صدماتٍ قاسية، وأزماتٍ وجوديةٍ قاصمة، وغدرٍ طاله مِمَّن كتبت عليه المقاديرُ أن يعيش بينهم، فكان خليقاً به أن يكون “هاملت” الجرافيك المصري. ولَئِنْ كان “هاملت” أميراً بمقياس الثراء والنفوذ، فخَليقٌ بـ”نحميا” أن يُتَوَّجَ بين أساطين الفن ونجومِه.

ونحن إذ نُعيد الاعتبار لهذا الفنان الفَذّ، الذي لمع في سماء الإبداع قبل أن ينطفئ مبكراً، من خلال هذا الكتاب، الذي يُعَدُّ أول إصدارٍ يشتملُ على مُجمَل سيرتِه، ويوثّق للبقية الباقية مِن أعمالِه المعروفة – حتى الآن – فإنما نحاول إعادة شيء من الاستواء إلى ميزان العدالة التاريخية، الذي ظل مختلّاً قرابة ثلاثة وسبعين عاماً مرت على رحيلِه، وإعادة ربطه بذاكرة الفن المصري الحديث والمعاصر.

فإلى روحِه الوديعة نُهديه، عساهُ يكون استعادةً لبعض حقِّه الذي تأخر الاعترافُ به كثيراً، غير أنه لم يسقُط بالتقادُم.

[1] مجالٌ فنيٌّ يختَصُّ بإنتاج أعمالٍ مطبوعة من أصولٍ (أكلشيهات) محفورة – تُعرَف كذلك باسم “القوالب الطباعية” – أو معالَجة بوسائط وتقنيات مختلفة، ويشمل الوسائط والتقنيات اليدوية والفنية (غير التجارية) من فنون الجرافيك؛ لذا، يُطلَق عليه على سبيل الشهرة – ولا سيما في مصر والدول العربية – فن الجرافيك، كما يُعرَف على سبيل الاختصار أحياناً باسم فن الحفر. ويمتاز هذا المجال، عن غيره من المجالات الفنية، بإمكانية إنتاج طبعاتٍ أصلية متطابقة للعمل الواحد، تُعَدُّ بمنزلة نُسَخٍ أصيلةٍ له، على أن تتم طباعتها بواسطة الفنان نفسِه، أو بإشرافِه وموافقتِه، وعلى أن يجري توقيعُها بيد الفنان. وينقسم مجال الطباعة الفنية إلى أربع طُرُق أساسية، وهي: طريقة الطباعة من سطح بارز Relief Printing، وطريقة الطباعة من سطح غائر Intaglio Printing، وطريقة الطباعة من سطحٍ مُستَوٍ (الطباعة المسطحة) Planographic، وطريقة الطباعة من سطحٍ مُنفِذ Serigraphy. وتتفرع هذه الطُرُق الأربعة الأساسية بدَورِها إلى تنويعاتٍ وتقنياتٍ عديدة، سيَرِد تفصيلُ بعضها لاحقاً.

اكتشاف المزيد من التنويري

اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.