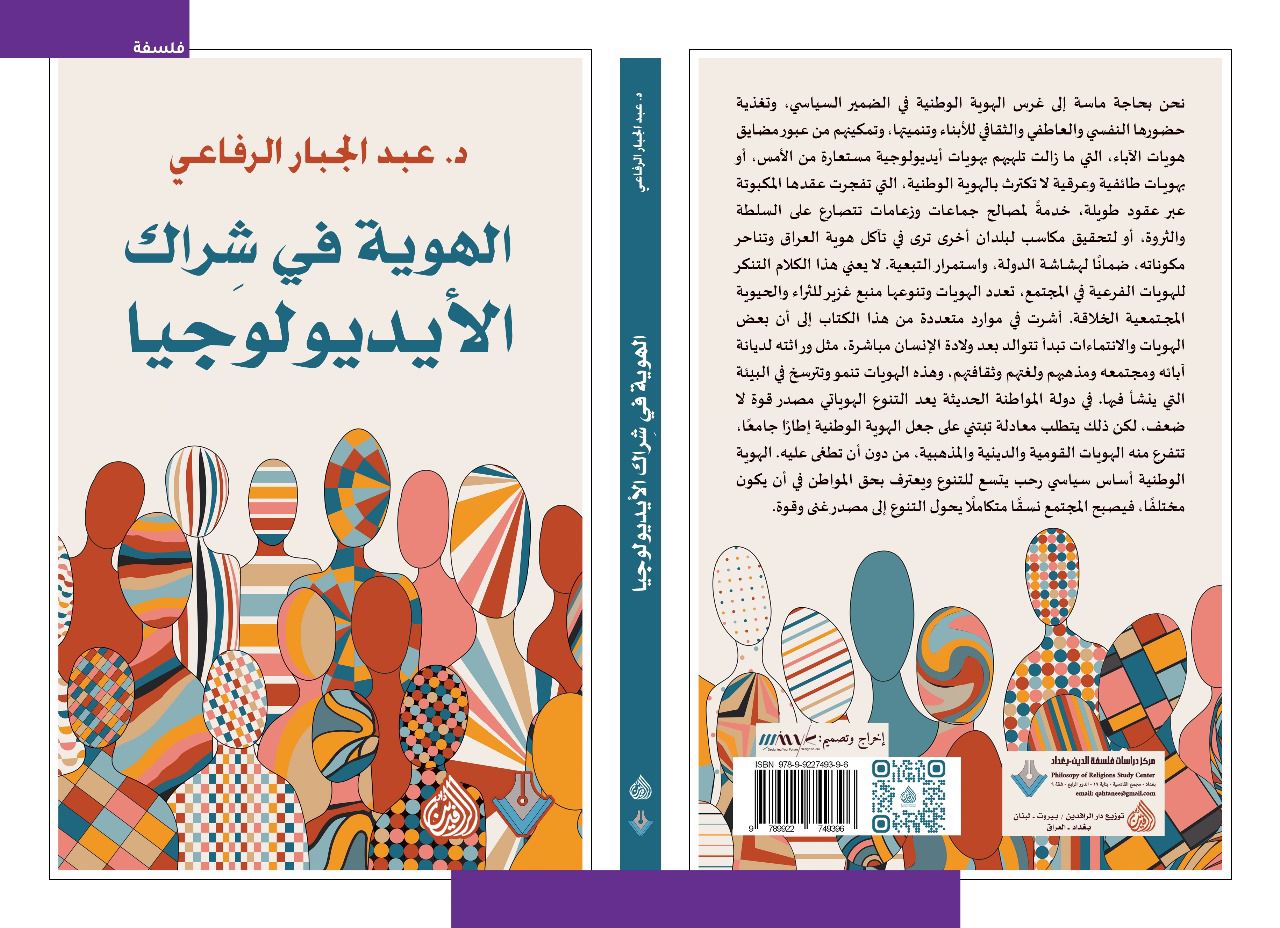

مقدمة كتاب الهوية في شِراك الأيديولوجيا

الهوية الوطنية كإطار جامع: معادلة المواطنة والحقوق

منذ عودتي إلى وطني العراق قبل عشرين عامًا، بعد سنوات طويلة عشتها في المنفى، متنقلًا بين أكثر من بلد، صدمتني اضطرابات الهوية السياسية لدى عدد كبير من المواطنين. تلاشت الهوية الوطنية أو ضعف حضورها، وحلت محلها هويات طائفية وعرقية، استحوذت على المشهد السياسي والاجتماعي والديني وحتى الثقافي، وفرضت خطابها في الحياة العامة. عندما كنت أتابع أحاديث الزعماء السياسيين في الفضائيات، قليلًا ما كنت أسمع مَن يذكر العراق بوصفه الوطن الجامع. كان كثير من حديثهم يتمحور حول استعادة حقوق تاريخية مهدورة لجماعتهم، ويطالب بتسويتها اليوم، من غير اهتمام بما يهدد كيان الدولة، ويفكك رابطة العيش المشترك في المجتمع الواحد.

في الأحاديث اليومية للمواطنين، قلما كنت أسمع اسم “العراق” يتردد، وكأن الوطن غائب عن الوعي العام. أسماء المواليد من الإناث والذكور لم تكن تعبّر عن انتماء لحضارات وادي الرافدين، ولا تشير إلى رموزها وأعلامها ومعالمها وميراثها الحضاري والثقافي الثمين. بدا حضور العراق في الصحافة والإعلام ووسائل التواصل والفضائيات والإذاعات باهتًا، لا يعكس ما يفترض أن يمثله من رمز للهوية والانتماء. في الشعر القديم والحديث، وفي الأمثال والشعر الشعبي، لا يحضر العراق بما يكفي بوصفه الوطن الذي تلتقي فيه مصالح الجميع، وتتوحد فيه مصائرهم، ويتجاوز حدود الطائفة والقومية. عشت في بلدان يعتز أهلها كثيرًا بهويتهم الوطنية، أتأمل كيف صارت هويات أوطانهم أوعية ينصهر فيها تنوع الديانات والمذاهب والثقافات المحلية والعالمية، وكيف تغلبت تلك الهويات على الانغلاق، وتشكلت من تراكم الذاكرة المشتركة، وخبرات العيش معًا، والاعتزاز برموز الوطن وميراثه.

في وطننا، أضحت الكتابة والحديث باسم العراق، والمناداة بضرورة تجذير الهوية الوطنية وترسيخها في ضمير المواطن أمرًا غير مألوف لدى كثيرين، بعد أن جرى نسيان الوطن، وانشغل أغلب المواطنين بهوياتهم الطائفية والقومية. ربما ينظر بعضهم إلى الكاتب المهموم بترسيخ مفهوم الوطن والمواطنة، ويكتب عن الهوية الوطنية، بأنه يمارس نوعًا من رفاهية الكتابة، لأنها كتابة لا حاجة لها هذا اليوم، وعديمة الجدوى في نظره. ويشكك بعض آخر في دوافع هذا الكاتب، ويحسب أن الكاتب المهموم بالهوية الوطنية والمواطنة يرمي إلى صرف أنظار الناس عن هموم طائفتهم وقوميتهم.

ما تعانيه الهوية الوطنية من ضمور وتراجع وتهميش، يمثل إحدى أخطر أزماتنا السياسية والاجتماعية والثقافية. أتمنى أن يتناول هذه الظاهرة باحثون متخصصون، ويكرس طلاب الدراسات العليا اطروحاتهم ورسائلهم الدكتوراه والماجستير، لدراسة العوامل التاريخية السياسية والاجتماعية والثقافية والطائفية، التي أسهمت في تآكل الهوية الوطنية، وتفتيت بنيتها الرمزية، وأعاقت تشكل نسيجها التاريخي. لا أعلم على وجه الدقة إن كانت دراسات أكاديمية كافية قد تناولت هذه المسألة، لكنني أرى أن دراستها اليوم ضرورة قصوى، ينبغي أن تتعدد فيها المقاربات، من منظورات اجتماعية وأنثروبولوجية ونفسية وسياسية ولسانية، ومن غيرها من العلوم الإنسانية، بوصفها مسألة مصيرية لا يمكن تأجيلها أو التنكر لها.

نحن بحاجة ماسة إلى غرس الهوية الوطنية في الضمير السياسي، وتغذية حضورها النفسي والعاطفي والثقافي للأبناء وتنميتها، وتمكينهم من عبور مضايق هويات الآباء، التي ما زالت تلهيهم بهويات أيديولوجية مستعارة من الأمس، أو بهويات طائفية وعرقية لا تكترث بالهوية الوطنية، التي تفجرت عقدها المكبوتة عبر عقود طويلة، خدمةً لمصالح جماعات وزعامات تتصارع على السلطة والثروة، أو لتحقيق مكاسب لبلدان أخرى ترى في تآكل هوية العراق وتناحر مكوناته، ضمانًا لهشاشة الدولة، واستمرار التبعية.

الانتماء إلى العراق شرف وطني، العراق وطن جدير بنا جميعًا، وكل واحد من أبنائه ينبغي أن يعتز بالانتماء إليه. مَن يقرأ مكاسب الحضارات التي ولدت على أرض الرافدين، سواء في العصور القديمة أو العصر الإسلامي، يقف أمام ميراث زاخر بالمنجزات الاستثنائية التي انفردت بها هذه الأرض. على العراقي أن يفتخر بميراث إسلامي عريق، امتدت جذوره قرونًا طويلة في الكوفة والبصرة وبغداد، وما زالت بعض عناصر هذا الميراث حية، ننصت لصداها في المجتمعات الإسلامية، في علوم الدين، واللغة، والشعر والأدب، والفنون، والفلسفة، والتصوف. لولا ذلك الميراث، لما تراكمت في حضارة الإسلام كنوز معارفها وعلومها وآدابها وفنونها وقيمها، التي ازدهرت في القرن الرابع الهجري، وخلدت مكاسب هذه الحضارة في مواطن مجتمعات عالم الإسلام المتنوعة. وقبل حضارة الإسلام، أنجبت أرض الرافدين سلسلة حضارات عظيمة في سومر وأكد وبابل وآشور، وأورثت للبشرية منجزات رائدة، ما زال العالم بأسره مدينًا لها، مثل اكتشاف الكتابة، واختراع العجلة، وتدوين القانون، وتنظيم الري، والتخطيط الحضري، وفن العمارة، والرياضيات، والفلك، والقيثارة، والشعر، والملحمة، وسواها من اكتشافات واختراعات وإبداعات شكلت منعطفات حاسمة في مسار التطور الحضاري على الكرة الأرضية. أرض الرافدين تتميز بحيوية وخصوبة حضارية مدهشة، فعلى الرغم من تعاقب الاحتلالات الجائرة عليها، غير أنها كانت وما زالت تعاند سحقها والفتك بها، وتقاوم استنزاف إنسانها، وتعاند تدمير ميراثها.

لا يعني هذا الكلام التنكر للهويات الفرعية في المجتمع، تعدد الهويات وتنوعها منبع غزير للثراء والحيوية المجتمعية الخلاقة. أشرت في موارد متعددة من هذا الكتاب إلى أن بعض الهويات والانتماءات تبدأ تتوالد بعد ولادة الإنسان مباشرة، مثل وراثته لديانة آبائه ومجتمعه ومذهبهم ولغتهم وثقافتهم، وهذه الهويات تنمو و تترسخ في البيئة التي ينشأ فيها. في دولة المواطنة الحديثة يعد التنوع الهوياتي مصدر قوة لا ضعف، لكن ذلك يتطلب معادلة تبتني على جعل الهوية الوطنية إطارًا جامعًا، تتفرع منه الهويات القومية والدينية والمذهبية، من دون أن تطغى عليه. انقلاب هذه المعادلة، بتقديم المذهب أو الديانة أو القومية على الوطن، يجهض الوحدة المجتمعية، ولا يرسي أساسًا متينًا للعيش المشترك، ويعيق إقامة دولة حديثة. الهوية الوطنية أساس سياسي رحب يتسع للتنوع ويعترف بحق المواطن في أن يكون مختلفًا، فيصبح المجتمع نسقًا متكاملًا يحول التنوع إلى مصدر غنى وقوة.

لا يتحقق معنى الوطن والمواطنة إلا إذا تحقق معنى المواطن، الذي له الحقوق ذاتها الممنوحة لكل مواطن، كما عليه المسؤوليات ذاتها المفروضة على كل مواطن. أما لو فرضت عليه تلك المسؤوليات، ولم يمتلك الحقوق الممنوحة لبعض فئات المواطنين، وجرى انتزاع حقوقه التي تمنح له بوصفه مواطنًا، وحرمانه منها، لأنه ينتمي إلى دين، أو معتقد، أو مذهب، أو قومية، أو طبقة، ينظر إلى مقامها على أنها أدنى من غيرها من الشركاء في الوطن، فلا يتحقق معنى المواطن، ولا معنى المواطنة، ولا معنى الوطن.

حين يكون النصاب هو الهوية الوطنية، تصبح هذه الهوية ضامنًا للعيش المشترك، وشرطًا للتعايش السلمي، لأن الوطن هو المشترك الذي يحتضن الجميع، وتلتقي فيه مصالحهم، وتتعانق مصائرهم، وتتحقق فيه المساواة من دون امتياز ديني أو مذهبي أو عرقي. أما إذا كان النصاب عرقيًا أو مذهبيًا أو دينيًا، فإن ذلك يفضي إلى تمزق النسيج الاجتماعي، ويشعل التنازع على المصالح والمواقع، ويغدو بابًا لانتهاك حقوق مَن لا يشارك الجماعة الغالبة في مذهبها أو دينها أو قوميتها. آنذاك، لا يكون الوطن وطنًا للجميع، بل يتحول إلى غنيمة يتقاسمها المنتصرون، ويستبعد منها غيرهم من أبنائه.

ما كنت أفكر بتأليف هذا الكتاب قبل سنوات، لولا شعوري العميق بمتاهة الهوية الوطنية، التي لبث فيها جيلنا وجيل آبائنا عشرات السنين، مسجونًا في أيديولوجيات تغويه بالولاء لبلدان أخرى، وتنسيه وطنه. رهاني اليوم على الجيل الجديد، الذي أقرأ في ضوء عيونه الشغف بالتحرر من الانتماء لغير أرض العراق. أتطلع إلى أن يتحرر الأبناء من شِراك الهويات الأيديولوجية، ويتجذر الانتماء للوطن في وعيهم السياسي، ويتضامن معهم الآباء، على مبايعة الوطن تحت شعار: الولاء للعراق أولًا، قبل الولاء لأي انتماء آخر، كما تفعل كل المجتمعات التي تعتز بانتمائها لأوطانها، وترى فيه الحصن الأول لكرامتها، وسلامها، ومستقبل أبنائها. الدولة الوطنية هي النصاب الجامع الذي يحمي المواطنين بهوياتهم الفرعية المختلفة، ويكفل حقوقهم وحرياتهم. المواطنة تفرض على الجميع الولاء لهذه الدولة دون سواها، المواطنة هي الضامن لحقوقهم وحرياتهم، على أن تمارس هذه الحقوق والحريات في إطار القانون والعدالة والمساواة، وبما يحفظ الكرامة الإنسانية للجميع.

أوصي الأبناء من الجيل الجديد: افتخروا بوطنكم العراق، فهو بلد جريح لكنه حي، مثقل بالمآسي لكنه لا ينكسر، تتعثر خطاه لكنه لا يتخلى عن أحلامه. العراق ليس مجرد أرض نعيش فوقها، بل كيان يسكن فينا كما نسكنه. إنه ذاكرة حية لبداية التاريخ المدون للبشر، ومهد لحضارات كانت منطلقًا لصناعة أعياد التاريخ البشري. الانتماء إلى العراق لا ينبغي أن يكون شعارًا، بل شعورًا يتغلغل في الضمير، ويبعث في النفس العزم على الوفاء له، مهما اشتدت العواصف وتوالت المحن.

فككوا بين العراق الوطن، والأنظمة والحكام الذين تعاقبوا على حكمه، لا تخلطوا في وعيكم بين الانتماء للعراق بوصفه وطنًا لن يموت، وبين ما مارسته الأنظمة السياسية من استبداد وفساد، منذ تأسيس الدولة الحديثة سنة 1921. الأنظمة متغيرة عابرة، والحكام يتبدلون، لا أحد منهم يختزل العراق، أو يلغي هويته، أو يجسد عمق تاريخه، أو يمثل حضارته الضاربة في القدم. العراق أسبق من كل نظام، وأبقى من كل حاكم، وأرسخ من كل سلطة لا تصدر عن إرادة العراقيين، ولا تتجذر في شعورهم الوطني.

جيلكم هو أمل هذه البلاد، أنتم مَن يعول عليه العراق لينهض مجددًا، وتعاد له مكانته التي يستحقها في العالم. افتخروا بأنكم تنتمون إلى أرض ولدت فيها الكتابة، وصيغت فيها أول مدونة قانونية، وانبثقت فيها أحلام الإنسان بالعدل والحق والسلام، وتأسست فيها دولة المدينة، ثم الدولة، والامبراطورية الأكدية، وأنجز إنسان هذه الأرض أول ملحمة دونت أسئلته الكبرى حول معنى الحياة والوجود وحقيقة الخلود، وكان العراق منطلقًا للحضارة الإسلامية، ومركزًا لإشعاعها العلمي والفلسفي والأدبي والديني قرونًا عديدة.

د. عبد الجبار الرفاعي

اكتشاف المزيد من التنويري

اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.