فولتير.. صانع “البارود الفكري” الذي هدم التعصّب الديني

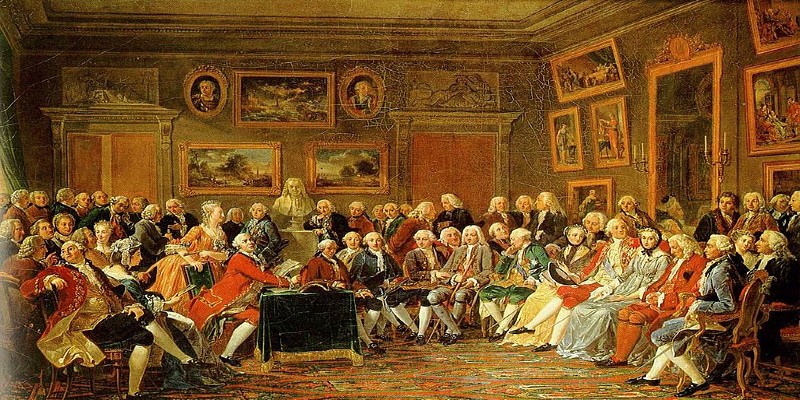

فولتير.. المتناقض الذي حمل كل أخطاء عصره، امتاز بسعة المعرفة وتألّق الأفكار. دوّن في مسيرة حياته تسعة وتسعين كتاباً اتّسمت بالحكمة والوعي، خاصَّة ما يتعلَّق بالتنوير الذي برع فيه، مؤسّساً بذلك نهجاً رائداً في عصر عرف آنذاك بأعظم العصور الأوروبيَّة.

لم يحد الروائي الفرنسي فكتور هيغو عن الصواب حين وصف فولتير بأن “اسمه يصف القرن الثامن عشر بأكمله، كان لإيطاليا نهضة ولألمانيا اصلاح، لكن فرنسا كان لها فولتير”.

ليس من كاتب حصل على مكانة فولتير أو لامس نفوذه، انه صانع “البارود الفكري” الذي أستخدمته الثورة الفرنسية في تهديم النظام القديم. ورغم النفي والسجن، الا انه اعلن عن رأيه بصلابة وجرأة، مطلقاً عباراته الشهيرة: “تجارتي هي أن أقول ما أعتقد”.

دأبت السلطات الفرنسية على حظر العديد من أعماله المشهورة المتعلقة بالدين ونظام العدالة، إضافة إلى كميات كبيرة من مقالاته، حتى انها كانت تطلب كتب معينة لتحرقها، إلا أن الكثير من أعمال فولتير تمت تهريبها إلى الخارج لتجو من الرقابة والحرق.

ولد فولتير في باريس نهايات القرن السابع عشر، ويدين لوالده بدهائه وسرعة غضبه، ولوالدته بالطيش والذكاء، وأشرف على تثقيفه شقيقه الأكبر “ارماند” الذي برع في النثر.. ثم نزع إلى الالحاد. وقد أعتاد والدهما ان يردد: “ان الله مني عليّ بولدين مجنونين احدهما بالنثر والثاني بالشعر” إذ برع فولتير في بدايته بكتابة الشعر.

مثلت التظاهرات التي شهدتها باريس في الربع الأول من القرن الثامن عشر، الانعطافة الأهم في مسيرة فولتير بعدما نظم قصيدة أتهم فيها الوصي بمحاولة السيطرة على العرش، ليغدو في التالي نزيلاً في سجن الباستيل.

في ذلك السجن الذي ارتبط باذهان الملايين باعتباره وكراً للتعذيب والموت، تبنى اسم فولتير، إذ كان أسمه الحقيقي “فرنسوا ماري ارويه”. ومنذاك عزز فولتير نضاله في القضايا التي تهم الغالبية المتضررة، ووقف ضد طغيان رجال الدين الفاسدين، وأعلن موقفه من دون مواربة ضد الظلم والزيف. وفاخر فولتير بأن زنزانته منحته الوقت ليفكر بهدوء، حيث قضى ما يقارب 11 شهراً خلف القضبان قبل أن يتم اطلاق سراحه.

أعلن فولتير موقفه من الحرب باعتبارها الفعل الأكثر اجرامية الذي سيسحب خلفه كل الموبقات والخطايا، حيث وصفها: “الحرب أم الجرائم وأعظم الشرور” مؤكداً أنها الجريمة التي تقف ضد تواصل الحياة واستمرار ايقاعها المستمد من نبض الناس الأحياء، إذ كتب في قاموسه الفلسفي: “يجتاج الإنسان إلى عشرين عاماً كي يبلغ أشده، ومثلها حتى يعرف شيئاً عن نفسه، ولكن دقيقة واحدة تكفي لقتله”.

اعتبر بجدارة مؤسس تيار التنوير الذي نقل أوروبا من عقلية القرون الوسطى الكهنوتية إلى عقلية العصور الحديثة، والذي بدأت معها الخطوات الأولى للقضاء على التعصب الديني. كما جهد في الوقت ذاته في انتزاع السلطة السياسية من أيدي رجال الكنيسة، مخففاً من حدة هيمنتهم على مفاصلها. وقد أنجز مشروعه في القرن التاسع عشر في فصل الكنيسة عن الدولة، محرراً السياسة من هيمنة رجال الدين، داعياً إياهم العودة إلى دور العبادة والاهتمام بأمور الدين، والابتعاد عن السياسة ومناوراتها، خشية من خسارة الدنيا والآخرة في آن.

تواصل فولتير مع الفرنسيين من منفاه السويسري، ومع بلوغه الثالثة والثمانين من عمره قرر زيارة باريس ليحظى برقاد أخير بين ثناياها. وقد احتفت به الألوف في الطريق الواصل إلى الأكاديمية الفرنسية، وعد ذلك الاستقبال الحدث الأبرز في تلك الأعوام بعدما القى خطاباً حماسياً في الأكاديمية.

رحل فولتير بعد أيام قليلة من ذلك الاستقبال الحافل ورفضت السلطات دفنه في مقبرة دينية، غير ان مريديه استطاعوا دفنه في مقبرة خارج باريس بعيداً عن أنظار سلطات الدولة والكنيسة. وبعد ثلاث عشرة سنة أجبرت الجمعية الوطنية التي تألفت بعد انتصار الثورة، لويس السادس عشر، على نقل رفاة فولتير إلى مقبرة عظماء الأمة. وقد استقبل رفاته حشوداً غفيرة اصطفت على جانبي الطريق، وكتب على شاهدة قبره ثلاث مفردات بسيطة لا غير: هنا يرقد فولتير.

قرنان ونيف مرا على رحيل فولتير، الا ان اسمه دائما ما يبرز مع كل منعطف يتعلق بالتعصب الديني، ولعل ما شهدته فرنسا مؤخراً من أحداث، أبتداء بالاعتداء على مجلة “شارلي إيبدو”، والهجوم المسلح التي شهدته مدينة ليون مؤخراً، الدليل الأكثر سطوعاً على اهمية افكاره واعادة قراءة ما كتبه.

الجدير ذكره ان فولتير كان الرائد في تعزيز دور المثقف في القضايا العامة، فأمام المثقف مهمام جمة لا تقل اهميتها بأي شكل من الأشكال عن محاربة التطرف الديني. وهنا يبرز السؤال جلياً عن دور المثقف العربي في تشخيص ظاهرة الارهاب والتصدي لها، خاصة مع اتساع شرور الجماعات الارهابية على امتداد الجغرافية الإنسانية.

اكتشاف المزيد من التنويري

اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.