الـطاهر بن عاشـور ودور المـعـلِّـم فــي الإصــلاح والــتـنــويـر

ولد العلامة المفسر محمد الطاهر بن عاشور في تونس سنة 1879 وسط عائلة علمية عريقة أنجبت العديد من الكفاءات في أكثر من تخصص معرفي. تقلد مناصب أكاديمية ودينية عدة، حيث انتدب منذ سنة 1901 للتدريس بجامع الزيتونة، كما اختير لاحقًا عضوًا في الهيئة المديرة للجمعية الخلدونية ونائبًا لرئيسها إلى جانب انخراطه في التدريس بالمدرسة الصادقية، ثم وقع تعيينه نائبًا للدولة لدى الهيئة المشرفة على التعليم الزيتوني وعضوًا بكل من مجلس إدارة المدرسة الصادقية ولجنة النظر في إصلاح التعليم الزيتوني والمجلس الأعلى للأوقاف، ولم تمض سنتان حتى عُين قاضيًا مالكيًا متنقلًا بعد فترة وجيزة من توليه القضاء إلى دائرة الإفتاء التي منحته تبعًا لخبرته العلمية المتميزة ومردوده المهني الطيب لقب شيخ الإسلام المالكي. يضاف إلى ذلك توليه مشيخة الجامع الأعظم وفروعه في مناسبتين منفصلتين، وهو أحد المؤسسين الأوائل للجمعية الخلدونية، وأول عميد للجامعة الزيتونية إثر استقلال البلاد سنة 1956. أما كتبه ومؤلفاته فقد وصلت إلى الأربعين، وهي غاية في الدقة العلمية، وتدل على تبحر الشيخ في شتى العلوم الشرعية والأدب. ومن أهمها كتابه في التفسير “التحرير والتنوير”، وكتابه “مقاصد الشريعة الإسلامية”.

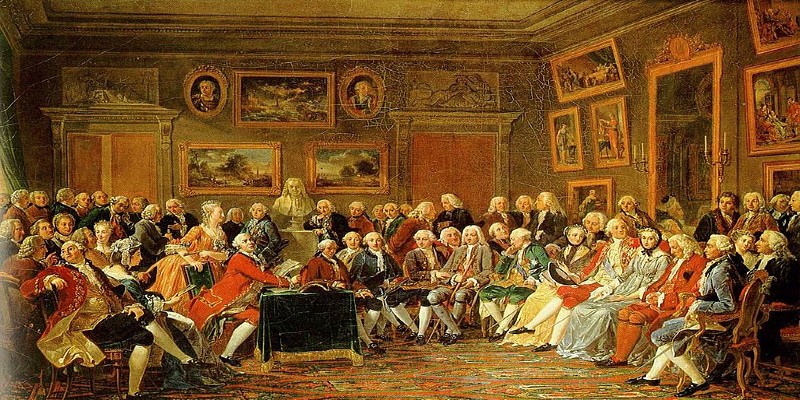

جاء مولد الطاهر في عصر يموج بالدعوات الإصلاحية التجديدية التي تريد الخروج بالدين وعلومه من حيز الجمود والتقليد إلى التجديد والإصلاح، والخروج بالوطن من مستنقع التخلف والاستعمار إلى ساحة التقدم والحرية والاستقلال، فكان لأفكار جمال الدين الأفغاني ومحمد عبده ومحمد رشيد رضا صداها المدوي في تونس وفي جامعها العريق، الزيتونة.

اطلع بن عاشور على أفكار الطهطاوي والأفغاني والكواكبي ومحمد عبده وغيرهم من المصلحين في الساحة العربية والإسلامية، ما رسّخ إيمانه بالحاجة إلى الإصلاح خاصة وقد سبقه في بلاده دعاة إلى التغيير مثل ابن أبي الضياف وخير الدين التونسي وغيرهما من المجددين. إلا أنه وبقدر ما اشتد تعلقه برواد الإصلاح المسلمين فإن متابعته لما كان يحدث بالغرب لم تتوقف بفضل احتكاكه المتواصل بثقافته ورصده الدائم لمختلف إنجازاته وإلمامه باللغة الفرنسية ما ساعده على بناء شخصية في منتهى الاعتدال، دائمة الانفتاح، جريئة في إبداء الرأي، متجددة العطاء. وقد كان تركيز الطاهر بن عاشور أساسياً على النهوض بالعلم وتوسيع مجالاته، فقد كان رافضًا لصيغ التعليم السائدة آنذاك والمرتكزة على الحفظ والتلقين، وكان هدفه الأساسي هو النهوض بالتعليم.

إصلاح التعليم:

لقد وُلد الفكر الإصلاحيّ للشيخ ابن عاشور، ونما في سياق الممارسة، وكانت تجربة قيامه بالتدريس في جامع الزيتونة ذي النظام التقليدي، وفي المدرسة الصادقيّة ذات النظام العصريّ، هي الحاضنة الأولى لفكره الإصلاحيّ، إذ تفتّح وعيُه على ضرورة ردم الهُوّة بين تيارين فكريين ما زالا في طور التكوين، ويقبلان أن يكونا خطوط انقسام ثقافي وفكري في المجتمع التونسي، وهما: تيار الأصالة الممثل في الزيتونة، وتيار المعاصرة الممثل في الصادقية، ودوّن آراءه هذه في كتابه النفيس (أليس الصبح بقريب؟) الذي ألفه سنة 1907 والذي ضمنه رؤيته للإصلاح، وحدَّد فيه أسباب تخلف العلوم، مصنفًا كل علم على حدة، واعتبر أن إصلاح حال الأمة، لا يكون إلا بإصلاح مناهج التعليم، وذلك من خلال الرؤية الحضارية التاريخية الشاملة، التي تُدرك التحولات العميقة التي يمر بها المجتمع الإسلامي والعالمي.

يجعل ابن عاشور في هذا الكتاب من اكتساب العلم واستنهاض العقل والتفكير السليم مرتكزات التطوّر والتقدّم. وهو يعتبر أن للعلم غرضًا مجتمعيًا بعيد الأثر في التطوّر، ويحدده بالقول: “ليس العلم رموزًا تحل، ولا كلمات تحفظ، ولا انقباضًا وتكلفًا، ولكنه نور العقل واعتداله، وصلاحيته لاستعمال الأشياء فيما يُحتاج إليه منها… ما كانت العلوم إلا خادمة لهذين الغرضين، وهما ارتقاء العقل، واقتدار صاحبه على إفادة غيره”.

وقد اعتنى ابن عاشور في هذا الكتاب بنقد التعليم ومناهج التأليف السائدة؛ فتكلَّم عن أوضاع التعليم وأسباب ضعفه، وأحوال البيئة الزيتونية ومبادرات إصلاح التعليم فيها، كما بحث في أسباب تأخُّر التعليم، وعزاه إلى انعدام خُطَّة تربوية متطورة، وإهمال الضَّبط للدروس والمقررات، والبعد عن التربية الأصيلة. ونقد كذلك مستويات التَّعليم، الابتدائيِّ والثانوي والعالي، وبيَّن عيوبَها، ثم تكلَّم على العلوم وأحوالها وإصلاحها وأسباب تأخُّرها.

وكان جريئاً في نقده، مجدّدًا، بصيرًا بعيوب العلوم التي عرضَها، يطغى على نقده الطَّابـع التَّربـوي، إذ كان يُظهر هنَات العلوم، وينبِّه على مواطن الخلل فيها، لاسيَّما ما يعسُر فهمه على الطَّالب، ونبَّه في جرأة أثارت حفيظةَ خصومه على العراقيل المصطنعة التي أثارها أعداء التطوُّر الواقفين في وجه كل إصلاح علميٍّ تربوي.

ونظرًا لتعارض طرق التعليم بجامع الزيتونة مع هذا التوجّه، فقد اعتبر الشيخ الطاهر بن عاشور أن العلوم التي تلقّن في الزيتونة إضاعة للأعمار وحشوٌ للأدمغة. لذلك كان تغيير وإصلاح التعليم في الزيتونة هو أهم القضايا التي تجب معالجتها وحلّها، من حيث النظم ومحتوى البرامج وأساليب التدريس، من أجل تمكين الإنسان الحديث في تونس من اكتساب العلوم الصحيحة ومواكبة عصره وما يحصل فيه من تطوّر. وقد حدّد ذلك بالقول: “إن العصر تغيّر، والمسلمين، وخاصة أهل العلوم الإسلامية، في سبات عميق”، ثم استنتج من ذلك: “تغير نظام الحياة الاجتماعية في العالم تغيّرا استدعى تبدّل الأفكار والأغراض والقيم الفعلية، وهذا يستدعي تغيّر أساليب التعليم”.

وقد كان ذلك بالذات ما فعله العلامة الشيخ بن عاشور عام 1932 عندما وُلّي مسؤولية الإشراف على التعليم الزيتوني بصفته شيخ الجامع الأعظم، فبادر إلى إصلاح مناهج التعليم وأساليب تدريسه ونظم إجراء الاختبارات العلمية، معتمدًا فيه الفكر المستنير ورفض التعصّب. وعلى مستوى الفكر الديني أيضًا كان الشيخ محمد الطاهر بن عاشور يحمل نفس التوجه المستنير، والذي يعتمد البعد المقاصدي والتحديثي في فهم الشريعة. فهو من حيث المنطلق، كان يرى أن التعليم الديني كان يعاني من عقدة التقليد، وعدم إعمال العقل والفكر، رغم أن الدين الإسلامي يحث على البحث والاجتهاد، وأن تلك الميزات هي التي كان يعرف بها علماء المسلمين في عصور النهضة الإسلامية، لذلك كان يعتمد إعمال النظر والاجتهاد للنظر في القضايا الفقهية والمشكلات المجتمعية، ويُعمل العقل فيها، كما كان في ذلك يعتمد التسامح والاعتدال، وحق الاختلاف في الرأي، دون أن ينسى إنسانية الإنسان، وبالتالي إمكانية الخطأ والصواب لديه، وهو بذلك كان بالفعل رائدًا للفكر الديني الحرّ المستنير الذي يرفض التعصب والتحجّر والانغلاق، وهو يقول في هذا: “من أكبر الأسباب في تقدّم الأمة اهتمامها بعلومها، وقبولها لرتبة التنوّر، وأهليتها للاختراع في معلوماتها، أي أن تشبّ على احترام الآراء. وقد كان للمسلمين من ذلك الحظّ الذي لم يكن لغيرهم يومئذ من التسامح والتساهل مع الأفكار، شهد بذلك التاريخ وأهله، إلا المتعصبين منهم، مع ما كان قائما بين أصناف أهل الآراء من التناظر والجدل، ولكنك لا تجد ذلك محفوفا بتعصب. إن الحَجْر على الرأي يكون منذرًا بسوء مصير الأمة ودليلًا على أنها قد أوجست في نفسها خيفة من خلاف المخالفين وجدل المجادلين”.

وشملت عناية الطاهر بن عاشور إصلاح الكتب الدراسية وأساليب التدريس ومعاهد التعليم؛ فاستبدل كثيراً من الكتب القديمة التي كانت تُدرس وصبغ عليها الزمان صبغة القداسة بدون مبرر، واهتم بعلوم الطبيعة والرياضيات، كما راعى في المرحلة التعليمية العالية التبحر في أقسام التخصص، وبدأ التفكير في إدخال الوسائل التعليمية المتنوعة.

التحرير والتنوير:

وقد كان كتابه “التحرير والتنوير” الذي ألفه في ثلاثين جزءا دليلًا على ما تمتع به ابن عاشور من سعة أفق وغزارة معارف في الحضارة والعلوم، والتاريخ، حتى إنه خصص له عشر مقدمات، كل منها لواحد من العلوم التي اعتمدها في التفسير، من التفسير والتأويل، وعلوم اللغة، وعلم الآثار والتاريخ والفقه وعلوم الكلام والقراءات وأسباب النزول.

وقد بُنيت الأجزاءُ الثلاثون من هذا التفسير على مُصطلح “التحرير”، ويعني أوَّلاً: تدقيق مسألةٍ ما بِالنَّظر والتمحيص في أدلَّتها، وتوضيح طُرق استنتاجها، حتَّى تنتفي عنها الشُّبهات وتزول الشكوك. بهذا المعنى، فالتحرير يمثّل تَنقية لِمسار البَرهنة العقلية من مواطن الضَّعف والتهافت. وهو، كَعمل ذهني – مَنطقي، يَضمن استقامَة المعنى المُستَنتَج وتَجانُسَه مع سياق الخطاب القرآني ونظمه، وجملة المبادئ الأولى التي انبنى عليها، فلا يكون ثمة تناقض بينها.

ولِمصطلح التحرير مَعنًى ثانٍ يَتَّصل بأسلوب التعبير والصياغة، إذ يَعرض المُفسِّر ثمارَ نَظره وتأمّله بخطابٍ واضِحٍ جليٍّ، يُزيل مظاهرَ الإبهام والغُموض في النصّ المُفَسَّر. وهذا ما أنجزه ابن عاشور حين عَرَض آراءَ المفسرين السابقين (مثل: ابن كثير والزمخشري والرازي وابن عَطية والقرطبي وابن جرير الطبري…) فَنقَدها ومَيَّزَ ما فيها، ثم عبَّر عن خلاصاته بأصفى عبارةٍ تكشف خبايا المعنى وتوضّحه للقرّاء.

حيث رأى أن أحد أسباب تأخر علم التفسير هو الولع بالتوقف عند النقل حتى وإن كان ضعيفًا أو فيه كذب، وكذلك اتقاء الرأي ولو كان صوابًا حقيقيًا، وقال: “لأنهم توهموا أن ما خالف النقل عن السابقين إخراج للقرآن عما أراد الله به”، فأصبحت كتب التفسير عالة على كلام الأقدمين، ولا همّ للمفسر إلا جمع الأقوال، وبهذه النظرة أصبح التفسير “تسجيلا يقيَّد به فهم القرآن ويضيَّق به معناه”.

ويَدلُّ المصطلح، ثالثًا، على تَمحيص كتب التفسير السابقة وتَنقيتها مِمَّا عَلِق بها من الروايات التي لا يقبلها العقل والخرافات والإسرائيليات والأخبار الواهية، وكلِّ ما يَتناقض مع العقل عمومًا. وقد أكد على هذا المعنى من خلال إضافة كلمة: “التنوير” في العنوان.

وهكذا فالتحرير بمعانيه الثلاثة (التدقيق في مناهج الأدلة، والتعبير الواضح عنها، وإبعاد اللامعقول) مَنهجٌ مُتكاملٌ يُفضي إلى “كَشف المعاني السديدة” باعتبارها مادةً معرفية قويمة، تتماشى مع مَقاصد الدين العُليا وحَقائقه الجوهرية، وتُعين العَقل على إدراك مسالك الحق وقوانين الكون.

مقاصد الشريعة:

وكان لتفاعل الطاهر بن عاشور المطوّل مع القرآن الكريم أثره البالغ في عقل الشيخ الذي اتسعت آفاقه، فأدرك مقاصد الكتاب الحكيم وألمّ بأهدافه وأغراضه؛ مما كان سببًا في فهمه لمقاصد الشريعة الإسلامية التي وضع فيها أهم كتبه بعد التحرير والتنوير وهو كتاب (مقاصد الشريعة).

وإذا كان علم أصول الفقه هو المنهج الضابط لعملية الاجتهاد في فهم نصوص القرآن الكريم واستنباط الأحكام منه، فإنّ الاختلال في هذا العلم هو السبب في تخلي العلماء عن الاجتهاد. ورأى أنّ هذا الاختلال يرجع إلى توسيع العلم بإدخال ما لا يحتاج إليه المجتهد، وأنّ قواعد الأصول دوّنت بعد أن دون الفقه؛ لذلك كان هناك بعض التعارض بين القواعد والفروع في الفقه، كذلك الغفلة عن مقاصد الشريعة؛ إذ لم يدون منها إلاّ القليل، وكان الأولى أن تكون الأصل الأول للأصول؛ لأنّ بها يرتفع خلاف كبير.

فكان هدف ابن عاشور من تصنيفه – كما قال – ليكون: “مرجعًا بين المتفقِّهين في الدِّين عند اختلاف الأنظار وتبدُّل الأَعصار، وتوسلًا إلى إقلال الاختلاف بين فقهاء الأمصار، ودُربةً لأتباعهم على الإنصاف في ترجيح بعض الأقوال على بعض، عند تَطاير شرر الخلاف، حتى يستتبَّ بذلك ما أردنا من نبذ التعصُّب والفَيْئَة إلى الحقِّ”.

وقد قسَّم المؤلِّف كتابه إلى ثلاثة أقسام، فجعل القسم الأول في إثبات أنَّ للشَّريعة مقاصدَ من التشريع، عالج فيه القواعد المعرِّفة لهذا العلم، وجعل القسمَ الثاني في مقاصد التشريع العامَّة، أي المعاني والحكم الملحوظة للشارع في جميع أحوال التشريع أو معظمها، والقسم الثالث في مقاصد التشريع الخاصَّة بأنواع المعاملات، فبحث في توجُّه الأحكام إلى مرتبتين: مقاصد ووسائل، وبيَّن أن مقصد الشَّريعة في المعاملات تعيين أنواع الحقوق لأنواع مستحقِّيها.

النظام الاجتماعي:

والنظام الاجتماعي في الإسلام كما بلور ملامحه الشيخ بن عاشور يلتقي مع ما انتهت إليه مسيرة العقل البشري في مختلف الحقب التاريخية؛ ففي كتابه (أصول النظام الاجتماعي في الإسلام) ركز على خصوصيات النظام الاجتماعي التي منها السماحة والتوازن والرحمة في تأصيل يتكامل فيه النقل والعقل. ومن ملامح الإصلاح الاجتماعي اعتباره أن نجاح الأمة في مسيرتها الحضارية مرهون بالإحساس بالمسؤولية الشاملة بين الحاكم والمحكوم، وأن سياسة الأمة لا بد أن تدور حول محور أساسي وهو الإصلاح.

ولم يجعل الشيخ العلامة محمد الطاهر بن عاشور قضايا المجتمع منفصلة عن القضايا الدينية، بل هي من جوهرها. وكان من أبرز معالجاته المجتمعية التي تتسم بفكر إصلاحي يرتكز على النظر إلى مصلحة الفرد والمجتمع وتأمين أسباب تقدّم الأمة: مواقفه وآراؤه المتعلقة بالمرأة، ومحيطها ودورها في المجتمع. فالمرأة هي محور بناء الأسرة، ونواة رقي المجتمع في نظر الشيخ الطاهر بن عاشور، لذلك فإنه يتعيّن التعامل معها على أساس إنسانيتها ودورها في المجتمع معًا، لا باعتبارها كائنًا من درجة ثانية، وبالتالي فإنه من حقها أن تكون متعلمة، وأن يكون لها دور في تنشئة الأبناء والنهوض بالمجتمع معاً. وما اتسمت به مواقف الشيخ وآراؤه بالنسبة للمرأة تستحق التوقف عندها من جديد بالدراسة والنظر والتمحيص.

كان الطاهر بن عاشور عالمًا مصلحًا مجددًا، لا يستطيع الباحث في شخصيته وعلمه أن يقف على جانب واحد فقط، إلاّ أنّ القضية الجامعة في حياته وعلمه ومؤلفاته هي التجديد والإصلاح. لقد حاول الشيخ محمد الطاهر بن عاشور عبر مسيرته الطويلة ووفق قراءته المقاصدية الواعية تحرير صحيح المنقول مما لصق به من أباطيل، مع إحكام الوصل بين النقل والعقل، وتوطيد العلاقة بين القديم والجديد، ودعوته إلى عدم التوقف عن إصلاح المؤسسة التعليمية وتوفير الدعم اللازم لها، إلى جانب رفضه الدائم لكل أشكال الغلو ومظاهر التعصب.

اكتشاف المزيد من التنويري

اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.