تقديم المجموعة:

مدخل: هذا النص الشعري هو الأثر الثالث في الأعمال الشعرية لضياء البوسالمي بعد مجموعته الأولى ” أقف وحيدا أمام الجدار ” الصادرة سنة 2018 و مجموعته الثانية ” ألف طيف و طيف للموت ” الصادرة سنة 2020 ، هو شاعر ينتمي لثورة 17 ديسمبر- 14 جانفي 2011 ، بآمتياز بحكم أن أغلب ما أصدره كان في العشرية الأولى للثورة ، فلا يمكن له أن ينفلت من تداعياتها إن قليلا أو كثيرا و قد نعثر عن أثر لذلك فيما يحبر ، و ذلك رغم ما أصاب الثورة من نكوص ، حاد بها عما كانت منذورة له من آمال و أحلام .

عتبات النص:

هذه المجموعة الشعرية نشرت ضمن سلسلة شعرية تحمل عنوان نبض عن دار النشر pop Libris في الثلث الأول من سنة 2025 في طبعتها الأولى، الكتاب من الحجم الصغير، يشتمل على خمس و عشرين نصا شعريا وردت في مائة و عشر صفحات

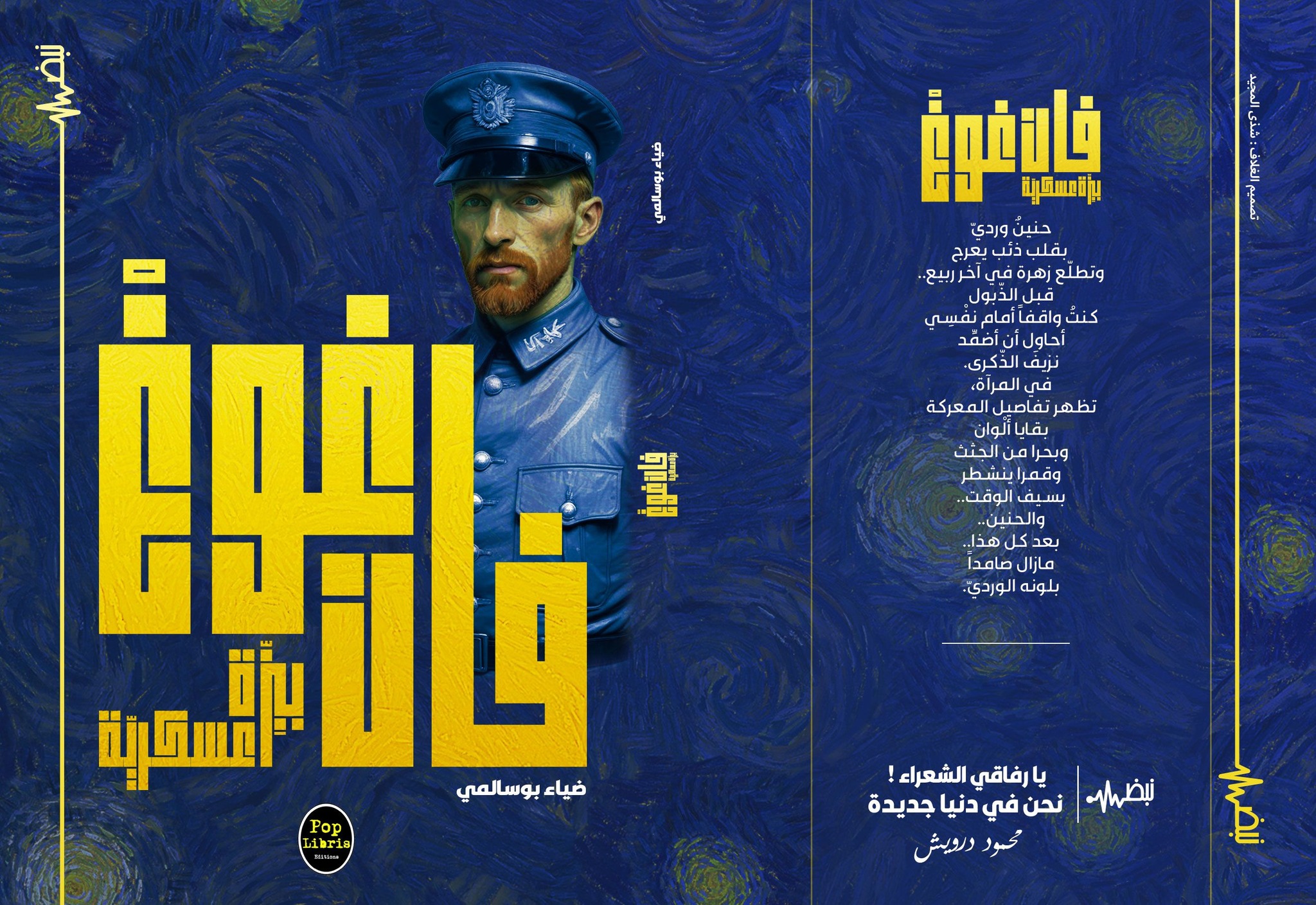

أ – غلاف الكتاب: يحمل الغلاف صورة لفان غوغ الرسام الشهير ( 1853- 1890) ببزة عسكرية بلون أزرق سماوي في الجانب الأيمن من الغلاف ، يزداد دكانة في جانبه الأيسر ، يحتل العنوان مساحة كبيرة من الغلاف باللون الأصفر ، في جزئه الأول و بخط غليظ في حين يكون الجزء الثاني بخط صغير، في أسفل العنوان يمينا إسم الشاعر، في الجانب الأيسر من الغلاف إسم للسلسلة التي تحتضن الأثر الشعري – نبض – . الصورة في الغلاف تطابق عنوان الكتاب، فكأن العنوان تأكيد للصورة و ليست الصورة تأكيدا للعنوان، لأننا إزاء أثر لغوي قد يظل جنسه مفتوحا على المجهول،إلا أنه قائم على اللغة أساسا و إن تخللته بعض الرسوم و اللوحات للرسامة المصرية مي كريم، أعدت خصيصا للمجموعة في تداخل بين فني الرسم و الكتابة فهل تكون الرسوم أصدق إنباء من الحروف؟جنس الكتابة سيتكشف إذا تجاوزنا الغلاف إلى متن الكتاب. أسفل الغلاف نجد إسم دار النشر pop Libris .

ب – العنوان : هو في الأصل عنوان القصيدة الأولى التي وهبت إسمها للمجموعة و مكنت مصمم الكتاب من إستيحاء صورة الغلاف ، إن العنوان بلاغيا يدخل في دلالة الجزء على الكل. العنوان من حيث التركيب النحوي تركيب إسنادي مسند إليه مع مسند : علم + مركب بالجر مبدوء بحرف الجر – ب – الذي يدل على الحالية أو الوصفية، فنحن إزاء علم- رسام ذي شهرة عالمية- وضعه الشاعر في حالة مفارقة une situation paradoxale حيث ألبسه بزة عسكرية ، مما يفتح النص على أسئلة الدلالة الحارقة .قد يكون للمناخات التي كتبت فيها المجموعة أثرها في ذلك من حيث صياغة العنوان و من حيث دلالاته و من حيث إختياره كعنوان للأثر.

ج- بنية الكتاب : التصدير : يشتمل على سطرين شعريين من قصيد ” أثر الفراشة “لمحمود درويش نشر في كتاب أثر الفراشة الصادر عن دار الريس، بيروت ، سنة 2008 . هذان السطران يضفيان شرعية أدبية لإسم السلسلة- سلسلة نبض- في تلاحم بين الجانب الفيزيولوجي و الجانب الإبداعي. إن أثر الفراشة لا يرى و لا يزول و هو نظرية فلسفية و فيزيائية تعني أن أي حدث يحدث في الكون يكون ناتجا عن مجموعة أحداث صغيرة لم يلاحظها أحد.

على سبيل المقدمة : بعد الإهداء و التنويه نعثر على نص مربك يصعب تصنيفه إختار له صاحبه عنوانا فرنسيا Antipréface ،و لأن كان موقعه في الكتاب يشي بأنه تقديم للعمل أو رسم لمعالم قراءة له ،فإن صاحبه و هو الأستاذ ناظم بن إبراهيم حاول أن يكون نصه في تضاد مع ما هو متعارف عليه في المقدمات بل جعله يزخر بمفاهيم نقدية مستنبتة من مجالات جديدة على النقد الأدبي أو هي تعمل على وضع لبنات جديدة ل” مدرسة تخرج عن المألوف و السائد في قراءة النصوص الشعرية ” .تمسح المقدمة/ المضادة تسع صفحات (من الصفحة 11 إلى الصفحة 20 ) مليئة بمعجم نقدي يطرح أسئلة أكثر مما يقدم أجوبة، من قبيل من أين تستمد النصوص شرعيتها، هل مأتاها النقد المسلط عليها، أم أنها هي التي تعطي للناقد ما به يؤسس شرعية لنقده؟ يعمد الأستاذ ناظم إلى إستبدال مفاهيم إغريقية/ غربية بمفاهيم من لغتنا العامية مثل ” البطحاء ” بدل الأغوراl’agora و البلطجي بدل الناقد ، بحثا عن خصوصية ثقافية ، فالنقد ليس مصطلحا مهاجرا بل له ما يؤصله في المدونة الأدبية القديمة[ آنظر إبن رشيق القيرواني ( ت 456 هج / 1064 م ) ، العمدة في محاسن الشعر ونقده وآدابه، ] و مصطلح النقد مصطلح مهاجر من مجال المال والتجارة إلى مجال الأدب و النصوص ، هي هجرة داخل الثقافة العربية الإسلامية، من المعنى اللغوي إلى المعنى الإصطلاحي ” فالنقد يعرف لغة بأنه تمييز الدراهم وإخراج الزائف منها و يأتي بمعنى فحص الشيء وكشف عيوبه، أما في الإصطلاح فالنقد هو تمحيص العمل الأدبي بشكل متكامل بعد الإنتهاء من كتابته، بكشف مواطن الجودة و الرداءة فيه ” ( انظر ، شيرين أحمد، تعريف النقد ، موقع ” موضوع” بتاريخ 29 مارس 2022 ) . هل تحتاج نصوص الشاعر إلى فوضى خلاقة يضطلع بها ” بلطجية ” يعملون معاول ” النقد ” فيها بغاية تفجيرها من الداخل، فتتشظى بنيتها و يعمل البلطجية على لملمة ما تناثر من مكوناتها و إعادة صياغتها ضمن رؤية جديدة محكومة بـ تراجيديا معاصرة، في ظل واقع مترع بالسوداوية

أقسام الكتاب ينقسم الأثر في متنه إلى ثلاثة أقسام، كل قسم يشتمل على عدد من القصائد

القسم الأول:عنوانه ” أيها الماضي من رآك ” من الصفحة 21 إلى الصفحة 44 ، و يشتمل على أربع قصائد .

القسم الثاني:عنوانه ” حقول من الكلمات الصدئة ” ،من الصفحة 45 إلى الصفحة 98 ،و يشتمل على أربع عشرة قصيدة.

القسم الثالث:عنوانه ” تحت جسر الوقت ” ، من الصفحة 99 إلى الصفحة 128 ، ويشتمل على سبع قصائد.

تحليل القصيد :

القسم الثاني: من هذا القسم المعنون ب “حقول من الكلمات الصدئة” إخترنا قصيدة ” نفور مديني ” التي تمتد من الصفحة السابعة و الأربعين إلى الصفحة الواحدة و الخمسين. لقد شكل موضوع المدينة غرضا شعريا مستحدثا في الشعر العربي الحديث وقد كتب فيه عدد من الشعراء الرواد في غير العمودي و الحر نذكر منهم نازك الملائكة ( 1923- 2007 ) و بدر شاكر السياب ( 1926 – 1964 ) و عبد الوهاب البياتي ( 1926 – 1999 ) . لقد مثلت المدينة بالنسبة إلى هؤلاء الشعراء و لاسيما الذين كانوا من أصول قروية غربة و ضياعا أحسوا فيها بالوحدة ، لقد مثلت لهم صدمة وجودية حيث عاشوا مغتربين، فقد ذابت فيها مشاعرهم البريئة و لم تظهر لهم منها سوى الجفاء و الغلظة و القسوة. يقول عبد الوهاب البياتي: ” كنت قادما من الريف حيث عشت فيه و عائدا إليه و قادما منه حتى عام 1944 وهو عام دخولي دار المعلمين العليا و كانت الصدمة الأولى حيث إكتشفت حقيقة المدينة، كانت مدينة مزيفة، قامت بالصدفة و فرضت علينا لم تكن تملك من حقيقة المدينة أكثر من تشبهها ببهلوان أو مهرج يلصق في ملابسه كل لون أو أية قطعة يصادفها. ” [ ديوان عبد الوهاب البياتي، المجلد الثاني ، بيروت ، دار العودة، الطبعة الثالثة، سنة 1979 ، ص 8 .] يقول عبد الوهاب البياتي في قصيد ” المدينة ” ، مفصلا تلك المواقف من المدينة و شارحا لها في صور شعرية تعتمد شعر التفعيلة و تكشف عمق رؤيته لذلك الفضاء :

وعندما تعرف المدينة

رأيت في عيونها الحزينة

مباذل الساسة و اللصوص و البنادق

رأيت في عيونها المشانق

تنصب و السجون و المحارق

و الحزن و الضياع و الدخان

رأيت في عيونها الإنسان

يلصق مثل طابع البريد

في أيما شيء

رأيت الدم والجريمة

و علب الكبريت و القديد

رأيت في عيونها الطفولة اليتيمة

ضائعة تبحث في المزابل

عن عظمة

عن قمر يموت

فوق جثث المنازل [ المرجع نفسه صص 281 – 282 ] تلك كانت صورة المدينة في الشعر العربي الحديث، فكيف قارب ضياء بوسالمي هذا الموضوع شعريا و بأية آليات فنية سبر أغوار المدينة من خلال قصيدته ” نفور مديني ” ؟ هذا ما سنحاول تبينه من خلال المقاطع الستة التي شكلت القصيدة

قصيدة ” نفور مديني ” مترع بالنستالجيا و الحنين الفطري/ الطفولي إلى الريف بجباله و هضابه و وديانه و غاباته. ضياء ذو الأصول الريفية و المشبع ذوقا و بصرا و سمعا و لمسا بذلك الفضاء الذي عاش فيه طفولته و الذي شكل وعيه و رؤيته للإنسان و الوجود. كل مقاطع القصيدة مبدوءة بجملة فعلية تتكرر في بداية كل مقطع ” سأفر من المدينة ” جملة تؤكد العنوان الجامع ” نفور مديني ” الجملة تحيل على المستقبل القريب لاقتران الفعل بالسين، تشي بأن حالة عدم الإستقرار في الفضاء المديني التي يشعر بها الشاعر قد استبدت به. ما نلاحظه داخل المقاطع تبرير لهذا الفرار من المدينة أو طرح لبدائل لها . فشرور المدينة تتجلى في المسكوت عنه أو من خلال الإحتفاء بالفضاءات البديلة التي تمت الإشارة إليها تصريحا أو تلميحا و من خلال صور شعرية. في المقطع الأول يبدأ الشاعر بالحديث عن بديل المدينة ، إنها الجبال بكل ما تحمله من ثقل رمزي ، فهي مكتظة بالكائنات و عليه أن يفتك فيها مكانا ، ثم يذكر الدواعي التي عجلت بفراره من المدينة ، إنها دواعي تشي بأوجه الدستوبيا التي ضربت أرجاء المدينة منها النزوع الغرائزي للتملك المرضي و التداول الإعلامي في الشأن العام الذي تنخره الكلمات الصدئة المفرغة من كل معنى ، الدواء من كل تلك الأسقام هو ” ورد ” يومي من ديوان أبي القاسم الشابي ” إرادة الحياة ” ، يتلى في ” حديقة البلفدير ” و هي مساحة خضراء وسط العاصمة تعد متنفسا لسكانها، لم يكن إختيار الشابي عبثا فهو من رواد التيار الرومانسي في الشعر العربي الحديث يقول الشاعر : ” سأقرأ يوميا مقطعا من ديوان أبي القاسم الشابي ” ص 47 .

للتعافي من شرور المدينة يقدم الشاعر وصفة تعتمد على ” تلاوة ” ورد يومي في مكان ” طاهر ” لم تدنسه المدينة بعد . يقول الشاعر: ” تحت سماء حديقة البلفيدير ” ص 48 ، مكان تحده السماء بكل رمزيتها لكأنه فضاء انتزع من الفردوس الأعلى. عادة ما تحيل الرومنسية إلى الزمن الأول زمن الخلق حيث الإنسان في إئتلاف وانسجام مع مختلف الكائنات ، بينما يرى الشاعر في الموروث الشعري للشابي إستشرافا للمستقبل، ربما في ما يؤسسه منجزه من نزعة تجديدية للشعر العربي لا سيما في غير العمودي و الحر المفضية إلى قصيدة النثر. في المقطع الثاني يبحث الشاعر عن صنوه في الوجود ، لن تكون سوى حبيبته التي ستصنع بالحروف تمثالا يذكرها به عند الغياب و تعرضه على قارعة الطريق. اللغة عند الشعراء القدرة على خلق الأشياء و تأثيث الذاكرة ، فالفرار من المدينة إلى الحبيبة و الى اللغة ، لأن الصنو المماثل هو القادر على فهم أصداء روحه حتى يقهر ما إعتراه من إحساس بالغربة داخل المدينة ،

يقول الشاعر : ” بل ستصنع بالحروف تمثالا و تعرضه على قارعة الطريق ” ص 48 . في المقطع الثالث يواصل الشاعر الإيغال في عالم الإنسجام و التآلف حيث تنتفي الثنائيات الضدية ، فيقيم حوارا مع الأشجار يخبرها بأنه شاعر و أنه الكائن الوحيد الحامل لقيم الحق و الجمال في عالم ينخره الفساد ، تحضر الميتولوجيا بحثا عن الخلود و البقاء، فيشتهي تفاحة الأبدية و لسعة من أفعى الخلود.( ص 48 ) ، ثم يحضر ” الفجر ” كزمن محبب لدى شعراء الرومنطقية ، إنه زمن البدايات الأولى حيث الطهارة – من ذلك حث الفقهاء على رغيبة صلاة الفجر في الإسلام – و هو زمن يشي دوما بولادة جديدة ، هذا يذكرنا بقصيدة ” الصباح الجديد ” لأبي القاسم الشابي. للشاعر الباحث عن خلق بدائل للفضاء المديني أن يوجد فضاءه الجديد بملامح جديدة : أمكنة و أزمنة و طقوس ، لذلك لا يسمح له أن يخلف لحظة طلوع الفجر، يقول : ” و أغط في نوم عميق حتى مطلع الفجر ” ص 49 .

في المقطع الرابع يستبدل الشاعر الحياة في المدينة بطقوس جديدة/ قديمة ، يقول: ” و أعزف على ناي الصمت – و أسترسل مع إيقاع خطى الحيوانات ” ( ص 49 ) يحيل الناي و هو آلة موسيقية هوائية مرتبطة بالرئتين و هما كانتا في القديم depuis l’ Antiquité مصدرين للمعرفة عند القدامى و منبعين للتفكير و الإلهام فهما عينان نضاختان بالانفعالات العميقة و خزانان للأفكار الصامتة عند الكائن البشري، إنهما رمزان لآنبعاث حياة جديدة. للرئتين وشائج متينة بالأحاسيس و الوعي و الذاكرة ، فهما تجمعان بين الأبعاد الشعورية و الروحية. لقد ارتبط الناي في الأدب الرومنسي بالحنين إلى الطبيعة و البراءة و التواصل مع العوالم المتافيزيقية ، فهو وسيلة للتعبير عن المشاعر العميقة و عن الأحلام والرغبات ، إنه رمز للإنسجام و الجمال، لا عجب أن يسعى الشاعر إلى التماهي مع الطبيعة بكل مكوناتها : حيواناتها و أشجارها ، بل إنه في نزوعه التخييلي يستبدل قدمه بجذع ثابت ( ص 49 ) إنها رغبة الحلول في الطبيعة حتى يصير جزءا منها. يبدو الصمت ضرورة أنطولوجية لتأسيس المختلف عن المدينة في ضوضائها حيث قطار الضاحية الذي يأتي متأخرا، يعد وجها من وجوه الدستوبيا التي أصابت المدينة ( الضوضاء/ عدم إحترام الوقت ) في المقطع الخامس من قصيد ” نفور مديني ” تظل الطبيعة هي الملجأ للشاعر و البديل للمدينة المنفرة، يعمد الشاعر إلى استعمال أفعال مضارعة مسندة إلى ضمير المتكلم ( أحضن – أركب ) في اتصاله بعناصر من الطبيعة ( الجبل، الريح ) – ص 49 – راغبا في الإندماج فيها ،

رغم ما يوهمنا به من إحتضان الطبيعة له ، إلا أن المدينة تطل برأسها و تعلن حضورها بتكنولوجيتها ممثلة في الترانزستور و هي وسيلة معكرة للتماهي مع الطبيعة و للإختلاء بالنفس، إضافة إلى أنها مروجة للتفاهة، حيث يسود النفاق طبيعة العلاقات السياسية والإجتماعية في الفضاء العام. ( ص 50). في المقطع الأخير من القصيد يؤكد الشاعر إصراره على مغادرة المدينة رغم كل ما يشده إليها، لكن لا بد من الإلتجاء إلى النوم للتخلص من أدرانها أو اللجوء إلى الشراب لنسيان ثقل الواقع و ضغوطاته ، يقول ” فغدا يوم جديد ” ( ص 50 ) كل يوم جديد هو تجدد للخلق و للزمن و هو محاولة للعودة إلى الزمن الأول، زمن الخلق حيث الإنسان في إئتلاف مع بقية الكائنات . فالنزوع لإسترجاع ألق البدايات يظل طموحا مشروعا و موجودا بالقوة في رؤية الشاعر، إلا أن الإلتزامات التي تؤثث الفضاء المديني تنغص عليه دوما العودة إلى تلك الجنة الضائعة ، فما شرع من مواضعات و قوانين و أعراف أدت إلى قيام النشاز بين الكون و الإنسان. يقول الشاعر بعد أن أصابته لوثة البيروقراطية ” أقول ربما…ربما أعيد قراءة هذا القصيد .” ( ص 51 ) فاحتمال عودة الشاعر إلى قراءة ما كتبه حول المدينة، قد يعني ذلك أنه قد يصبح ناقدا لما كتب، أو تصبح هذه القصيدة تعويذة للتطهر un catharsis من أدران المدينة التي باتت كابوسا لا خلاص منه. في ربط القصيد بالعنوان الجامع للقسم الثاني من الديوان ” حقول من الكلمات الصدئة ” تبدو كلمة ” المدينة ” هي التي تنتمي إلى معجم الألفاظ التي ينخرها الصديد، فكل ما يحيل إلى المدينة من معان ثوان les connotations إنما هي طبقات من الصدأ تتملك بجوهر المعنى فتقتله و يصبح ما تشيعه الكلمة من دلالة متمحض للإحالة على الفساد، فنبتعد بذلك عن اليوتوبيا أو عن المدينة الفاضلة التي عملت الشاعرة نازك الملائكة مثلا على البحث عنها كبديل للمدينة التي عاشت فيها. إن المدينة في قصيد ” نفور مديني ” هي من الكلمات التي تفشى في جسدها الصدأ و إستحال معها كل دواء، ستبوء كل محاولات تخليصها مما علق بها من أدران ، وإعادة إمتلاكها بكرا نقية بالفشل. ذلك ما أدركه الشعراء المحدثون الأوائل، فغيروا بوصلتهم نحو مدن قديمة كبابل و آشور و غرناطة…

مدن مثقلة بالتاريخ و قد أحاطت بتأسيسها أساطير، فنبشوا في تاريخها بحثا عن ذلك الثقل الرمزي ، وآستعادوه ليبعثوا فيها الحياة من جديد. ( للتوسع آنظر : د. مختار علي أبو غالي ، المدينة في الشعر العربي المعاصر ، سلسلة عالم المعرفة ، عدد 196 ، سلسلة كتب ثقافية شهرية يصدرها المجلس الوطني للثقافة و الفنون و الآداب – الكويت ، ذو القعدة 1415 هج – أبريل / نيسان 1995 م . [ الفصل الخامس : الأنماط الرمزية للمدينة ، صص 263 – 368 ]

بقلم: رمضان بن رمضان

اكتشاف المزيد من التنويري

اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.