العـلم وسؤال الـقـيـم أو من فلسفة العـلم إلى فـلسـفة البيئة والأخـلاق

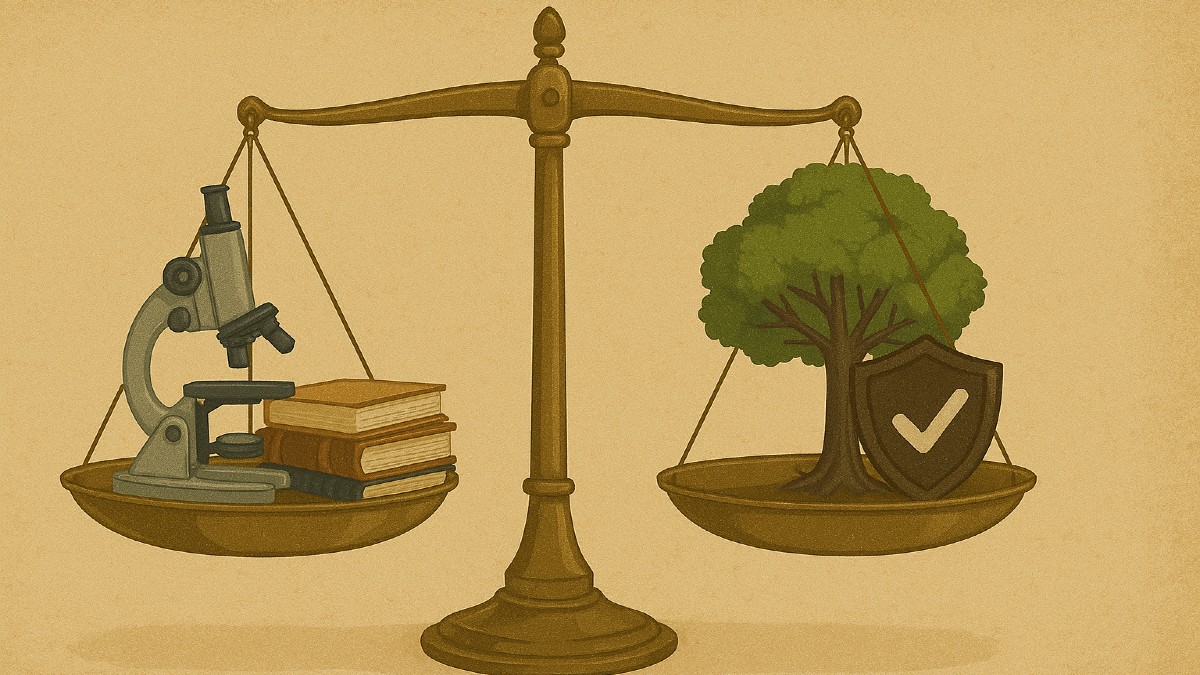

ليس في وُسع الناظر إلى حال البشرية اليوم في صلتها بالطبيعة إلا أن يؤكد على تنامي الأزمة الإيكولوجية الطاحنة. فالتقدم العلمي والتقني آل إلى استباحة العالم واستبعاد مُلاحَظ للقيم. ونحن في هذا البحث، سنحاول أن نُسائل علاقة العلم بالقيم، محللين ومنتقدين جذور الأزمة وبعض الاقتراحات التي من شأنها أن تُقلل من “منطق القوة/الهيمنة” وتستنْبت منطقا مختلفا، لتجديد الرابطة بين “الإنساني والطبيعي”. لذا، فإثارة سؤال العلم والقيم إنما سيقترن بالضرورة بسؤال البيئة والأخلاق. إن الانطلاق من النتائج لفهم “المشكلة الإيكولوجية” ليس كافيا، وإنما يتعين استحضار البعُد التاريخي والفلسفي والعلمي. بمعنى أنه لا بد من مقاربة الموضوع بتتبع تطور العلم أو المنهج العلمي وإبراز أوجه القصور فيه وبيان المُستبعد منه، ونقصد القيم غير المعرفية، حيث هيمنة رؤية علمية تفترض مقاربة الطبيعة مقاربة مُمَنْهَجَة لا أثر فيها إلا للقيم المعرفية؛ كالدقة، والموضوعية، والتماسك… انتهاء ببيان “الحل النسوي”؛ أي الدفاع عن الجانب الأنثوي في المقاربة العلمية؛ حيث أخلاق الرعاية والإنصات والحب… فما مبرر الدفاع عن الجانب الأنثوي في العلم؟ كيف تطور العلم/المنهج العلمي؟ ما طبيعة “النقد النسوي” الموجه للعلم؟ كيف يمكن تجديد العلاقة بين البشري والطبيعي؟

1ـ العصر الحديث وفكرة المساواة:

سننتقل في العصر الحديث من عالم ممركز، مغلق، متراتب، منظم ومحدد بغايات، إلى عالم مركزه في كل مكان ودائرته لا وجود لها في أي مكان؛ عالم غير متراتب، بلا نظام ثابت، تحركه أسباب بلا غاية. ثمة إذن تحول في الرؤية العلمية؛ من عالم “هزيود” و”أرسطو” إلى عالم “نيوتن”. عالم تحركه مجموعة من القوى العصية على المراقبة، تتفاعل بلا حد فيما بينها. وقول “بـ بسكال” الشهير يعبر عن ذلك بكثافة: “إن صمت هذه الفضاءات اللامتناهية يخيفني”. ستردّ الفيزياء من الآن قوانين الحركة إلى تفاعل الصدمات، ستلغى العلل المهيمنة على العالم القديم، أي سننتقل إلى تفسير الظواهر الطبيعية بالعلل الفاعلة. لذلك، فمغادرة عالم حيث كل شيء له منزلته وقوانينه وقيمته ومعناه، يعني الدخول في كون يبدو فوضى لا نهائية، غير منظمة، عارية من الدلالة، حيث كل شيء يبدو سلسلة عمياء من الصدمات؛ على غرار الصدمات التي تُحرك الكرات على بساط البلياردو([1]).

ذلك سيكون له تأثير في ظهور مفاهيم من قبيل المساواة. كيف؟ إن القول بعدم وجود مركز العالم يعني أننا أمام انهيار التراتبية الكونية. وتفصيل ذلك كالتالي: إذا كان لكل الأمكنة نفس القيمة في فضاء وزمان متجانسين ولا متناهيين، فإننا سـ”نُضطر لتحديد الموقع الذي يحتله جسم أو كائن ما في العالم، إلى موضعته بالنسبة إلى إحداثيات مجردة (ما نسميه اليوم “إحداثيات ديكارتية“) سـنختار نقطة الأصلُ فيها اعتباطيا. فإذا كان بالإمكان حساب موقع كل جسم أو كائن دون تمييز انطلاقا من أي نقطة أصل، فذلك يعني بالتأكيد أن أي مكان لا يحتل موقعا مفضلا، إن لم يكن بحسب شبكة مرجعية اعتباطية تماما”. إن ذلك يوحي بفكرة مفادها أنه إذا كانت كل الأمكنة لها نفس القيمة، فإن من يحتلونها لهم نفس القيمة أيضا، ويذكرنا هذا بهرمية المجتمع الأرستقراطي/القديم المماثل لهرمية العالم.

تلك النشأة التي عرفتها المساواة بين الأمكنة في العالم، على خلفية فضاء لا متناه، ستؤدي إلى “القول بالمساواة بين الكائنات البشرية…”([2]). ومعنى ذلك أن الكائن البشري، رجلا أو امرأة، يتمتعان بالمساواة. إنها فكرة ستسود وتخرج من رحمها، لاحقا، حركات نسوية متباينة تهدف، من بين ما تهدف إليه، إلى إسهام المرأة في مجالات يسهم فيها الرجل؛ كالسياسة والعلم والفلسفة… وما يهمنا نحن هنا هو الحقل العلمي. إن النقد النسوي يريد أن يساهم في العلم وفي فلسفة العلم والبيئة لأن ذلك كله يتعلق بالكائن البشري وبالمجتمع الإيكولوجي المهدد نتيجة “رؤية قاصرة” نحو الطبيعة والإنسان؛ هي “الرؤية الذكورية” التي تُعبر عن جانب معين من الإنسان؛ فهذا الأخير ـ أي الإنسان ـ فيه جانب ذكوري وجانب أنثوي أيضا. وهذا الجانب الأنثوي هو الذي ظل مُغيبا، وقد حانت لحظته ليصير النظر البشري متكاملا وتصير الصلة مع الطبيعة أكثر ثراء وتكاملا وعمقا.

2ـ المنهج العلمي وتطوره:

لنفهم مساهمة “الأطروحة النسوية” ونقدها للعلم/المنهج العلمي، يتعين تتبع تطوره. ويمكن القول في هذا الصدد ما يلي: لقد اعتبر الاستقراء المنهج العلمي المثالي وارتبط بـ”النيُوتُنِيّة” حيث كل هو زمكاني قابل للرصد والملاحظة. ولكن ستُثار مشكلة تتعلق بهذا الاستقراء الذي عُدّ مهجيا علميا قويا، وبسط المشكلة كالتالي: كيف يمكن أن نحكم من خلال عيّنات على الكل؟ هل هناك مبررات لهذه القفزة؟ من أين لنا بهذا التعميم؟

إن “مشكلة الاستقراء في جوهرها هي مشكلة سببية”([3]). فعلى أي أساس نعتمد لنقول بأن أسبابا معينة تؤدي إلى نفس النتائج؟ إن السببية في الأخير عادة نفسية، فكيف نؤسس العلم عليها؟ يبدو أن النتيجة هي أن العلم التجريبي لا أساس له. لذا حُق لــ”ألفريد وايتهد” أن يعتبر الاستقراء يأس الفلسفة، بل إنه فضيحتها على حد تعبير الفيلسوف الانجليزي “تشارلي برود“([4]).

تبيّن لعقول الحداثة أن السبيل نحو العلم الحديث هو نبْدُ القياس الأرسطي “العقيم” والقياسات العقلية التي لا تقدم جديدا، من هنا كان الاستقراء ضرورة لاستكشاف الطبيعة ومعرفتها والتحكم فيها، بدلا من تأملها. لذلكـ، أكد “برتراند راسل” أنه، “لم يكن الصراع بين جاليليو ومحاكم التفتيش صراع بين الفكر الحر والتعصب ، أو بين العلم والدين، بل كان صراعا بين الاستنباط والاستقراء”([5]). ومعنى ذلك أن ثمة انتقال واضح في بنية الفكر والتفكير؛ إنه انتقال فرضه البرادايم الحديث؛ الطبيعة لم تعد موضوع تأمل بل موضوع تسخير وتحكم…

لكن، لما بدأ اقتحام عالم الذرة وما دون الذرة، انتقلنا من المنهج العلمي القائم على الملاحظة أساسا إلى منهج علمي قائم على الفرض لتأتي الملاحظة لاحقا. وبتعبير آخر، إننا أمام منهج علمي قائم على الفرض الاستنباطي الذي “يبدأ بفرض صوري عام، لا يُشتقّ من الخبرة ولا يخضع هو ذاته للتحقيق التجريبي المباشر، فيلجأ الباحث إلى منهج الاستنباط كي يستنبط منطقيا ورياضيا النتائج الجزئية التي تلزم عنه، إنها تنبؤات الفرض، ويأتي التجريب ودور الملاحظة فـيُقابل الباحث بين النتائج المستنبطة من الفرض وبين وقائع التجريب، إن اتفقت معها تم التسليم المؤقت بالفرض، وإن لم تتفق يكون تعديله أو الاستغناء عنه والبحث عن غيره…”([6]). وكتمثيل منطقي للفرض الاستنباطي فالقابلية للتكذيب البوبربية تقضي بأن التفكير العلمي فرض يفرضه العقل على الواقع لا أن يقوم باستقراءه من الواقع. ومعنى ذلك أن المنهج العلمي ليس منطقا للتبرير والتحقق أو المواءمة، بقدْر ما هو منطق للكشف والتقدم المستمر. إن “المنهج العلمي هو منهج المحاولة والخطأ، منهج اقتراح فروض جريئة وتعريضها لأعنف نقد ممكن، كي ما نتبين مواضع الخطأ فيها”([7]).

إن قطبي المنهج العلمي هما الفرض والملاحظة، وقد سادت المرحلة الكلاسيكية نظرية البدء بالملاحظة التي فرضتها فيزياء “نيوتن“، ويُعَد “جون ستيوارت مل” من أبرز فلاسفتها، بينما تسود المرحلة الراهنة نظرية البدء بالفرض التي أكَّدها “آينشتاين“، وعمل من أجلها فلاسفة للمنهج العلمي في القرن العشرين وفي مقدمتهم “كارل بوبر“. وهذا الأخير حاول أن يُثبت أن البدء بالملاحظة لا يفضي إلى شيء، بل هو فكرة مستحيلة أصلا، وبالتالي فإن الاستقراء التقليدي لا يصف ما يفعله العلماء، ولا ما ينبغي أن يفعلوه، ولا حتى ما يمكن أن يفعلوه. فإذا كان الفرض هو الأسبق، كما ظهر في ضوء ثورة الكوانتم والنسبية واقتحام عالم جسيمات الذرة، فإن العقل الإنساني المبدع للفرض هو الذي يخلق ملحمة العلم، لا يخدم الملاحظة الحسية بل يستخدمها لتمحيص وتقنين الفروض، لقبولها أو رفضها، أو تعديلها([8]).

خلاصة القول، إن قطبي المنهج العلمي أي الوقائع التجريبية والنظرية العلمية، ليسا طرفين متقابلين، نضع كلّا في واد، ثم نبحث عن العلاقة بينهما، وأيهما يؤدي إلى الآخر وأيهما الأسبق، بل إنهما كل واحد متعضون في إطار متكامل. وإذن، فقد كان هذا انقلابًا من النقيض إلى النقيض، حيث انحلت إشكاليات منهجية تجسِّدها مشكلة الاستقراء، أي استحالة تبرير القفزة التعميمية من ملاحظاتٍ محدودة إلى قانون كلي، وبدت ظاهرة العلم أكثر إنسانية وأكثر تقدمية([9]). فإذا كان المنهج العلمي كذلك، فما طبيعة النقد النسوي المُوجّه له؟ ما هي أوجه القصور فيه، وكيف يمكن تطويره؟

3ـ النقد النسوي للعلم:

إن العقلية العلمية الباردة، كما يؤكد “آينشتاين“، قد ترتبط بالتدهور الأخلاقي عند الناس وتحلل بنية المجتمع، يكتب قائلا: إن “هذه الكارثة مُنتج جانبي لتطور العقلية العلمية والتقنية. إننا مذنبون؛ يسير البشر نحو البرودة أسرع مما يسير إليها الكوكب الذي يعيشون عليه”([10]). أجل، إنه عادة ما يُربط العلم بالموضوعية وتُستبعد القيم، وهي أطروحة سنجد عليها نقودا كثيرة، في اللحظة المعاصرة، فهذه “ساندرا هاردنج” (1935ـ2025)، الفيلسوفة الأمريكية، تقول إن “التحرر من القيم لا يجعل العلم موضوعيا أبدا، بل كلما كان العلم محملا بالقيم، كلما كان أكثر موضوعية”([11]). إن سؤال القيم، راهنا، إنما يفرض نفسه بقوة، نظرا للأزمات التي أصبح يعاني منها الإنسان المعاصر. هذا الأخير الذي جعله مشروع السيطرة على الطبيعة يلقي بالقيم خلفه أو على الأقل يضعها جانبا في خانة خاصة. بيد أن نتائج العلم والتقنية قد اقتضت إثارة سؤال القيم وعلاقتها بالعلم. فهل يمكن للعلم المُحمل بالقيم أن يكون موضوعيا ويساهم في حل الأزمة الإيكولوجية؟

تذهب فلسفة العلم النسوية إلى أن استحضار القيم هو ما يجعل العلم أكثر ثراء وغنى وإنسانية، وكأن هذا الطرح إنما يعكس لاوعي العلم؛ أي أنه كما ينطوي على “قيم ذكورية” يتضمن أيضا “قيما أنثوية”، وليس ينبغي أن يُفهم من ذلك أن العلم مجال صراع بين الذكر والأنثى، بل فيه تتكامل القيم وبها يصير أكثر عمقا وموضوعية… وبعبارة ثانية: إذا استحضرنا “الجانب الأنثوي” في العلم كما نستحضر “الجانب الذكوري”، حينها يمكن تجاوز الرؤية الأحادية نحو رؤية أكثر خصوبة وموضوعية وإلهاما.

لكي يكون العلم كذلك، لا مفر من أن تحضر الرعاية والحنو والشعور والانفعال والإنصات للطبيعة والارتباط بالكل، كلما استحضرت المقاربة العلمية ذلك وغيره من القيم المتعلقة بالرقة، التعاون في الطبيعة، المحبة، الصداقة، التعددية، الجمال، الأسرار… سيكون في قدرتنا أن نفهم الطبيعة بعمق، ليس الفهم فحسب، بل الارتباط بها، وتجنب مزالق المناهج الصارمة والجافة التي لا تعترف إلا بالقيم المعرفية (الوضوح، الدقة، البساطة، التماسك…) والتي كان مآلها أن أصبح المجتمع الإيكولوجي مهددا وقابلا للانهيار. يتعلق الأمر بضرورة الحضور القيمي في المنظور العلمي. هكذا، “يغدو العلم حوارا مع الطبيعة بدلا من أن يكون محكمة تفتيش”([12]).

إن الأطروحة النسوية باختصار، فيما يتعلق بفلسفة العلم، هي أن العلم لابد من أن يتعلق ويقترن بأخلاق الرعاية الحانية بدلا من أخلاق القاعدة الصورية والقوانين المجردة والمبادئ العمومية، بالإضافة إلى إعادة الاعتبار للمناهج الكيفية وليس الكمية فقط والمعدلات الإحصائية. وفي مقابل العجلة في البحث العلمي وسرعة الإنجاز وأسبقية الكشف والنشر، يمكن التوقف بإزاء قيمة أنثوية خاصة هي التعهد والرعاية والمقاربة طويلة المدى، التي تكشف عما لا يكشف عنه عشرات البحوث العجلى. وتفصيل ذلك بالعبارات التالية:

سائد هو الرأي الذي يؤكد أن ثمة تضاد وعدم اجتماع في العلم بين التفكير والشعور، وأن فهم الطبيعة والتحكم فيها يرتبط بفرض النظام عليها بدلا من الإصغاء والانكشاف (ترك أشياء الطبيعة تعبر عن نفسها…)، وأن ما يجعل العلم علما هو كونه موضوعيا وأن القيم غير المعرفية. في المقابل، يجب أن تظل بعيدة لأننا أمام منظومة لا ذاتية فيها. هذا فضلا عن أن الحدس هو الآخر بل حتى الترابطية بوصفها إمكانا لرؤية الكل… هذا وذلك نُظر إليها باستخفاف وبدون اعتبار واهتمام كبيرين. وبناء على ما سبق، فكيف يمكن الدفاع عن العلم كنتاج بشري مُحمّل بالقيم؟

أجل، إن العقل يرى بشكل أفضل، أيضا، حين تحضر العواطف، بمعنى أنه قد نرى الأشياء رؤية حقيقية حينما نرتبط به ارتباطا عاطفيا. فهذا “ليوناردو دافينشي” تناول دراسة الطبيعة بخشوع ورهبة. وقد جمعَتْ رسوماته التشريحية بين الملاحَظة الدقيقة والحِس المُرهَف بالجمال. حب عظيم لكل شيء في الطبيعة ألهمه بدراساته للحشرات والنباتات. لذا، كتب يقول: “يولَد الحب العظيم عن معرفة عظيمة بالأشياء التي يحبها المرء”([13]). ومفاد ذلك أنه “بوسع الشعور أن يأتي العلمَ بطراز من البحث مدفوع بحب الطبيعة، بدلا من الرغبة في التحكم، الانبهار بجمال الطبيعة، الانتشاء بتعلم أشياء جديدة… الوَجْد في الانكشاف، التلذذ بالبحث عن الحقيقة…”([14]).

وعلاقة بالتلقي والإصغاء للطبيعة، يمكن للعالم في بعض الأحيان أن ينفعل وأن يصغي وأن يفهم مقابل الفعل والتكلم والتفسير. يتعلق الأمر بـ”مبدإ فينومينولوجي” معناه أن نترك الأشياء تظهر على ما هي عليه دون أن نُقحم عليها مقولاتنا الخاصة. ومن ثم التحرر من ربقة البرادايم السائد والالتفات إلى الظواهر المهمشة والملاحظات الموءودة.

ودائما في صلتنا بالطبيعة أو الواقع، يبدو أن الواقع المتاح لنا ليس هو يوجد أمامنا، بل ما يقبع داخل رؤوسنا. فجهازنا العصبي “لا يستقبل إلا ما تم برمجتنا على رؤيته”، أي أنه يستقبل مثيرات تُعزز ما نعتقد أنه موجود وبطريقة أتوماتيكية تحجب تقريبا كل المثيرات المحيطة إلا النزر اليسير([15]). ومن ثم فَلِم لا ينطبق ذلك على العالم؟ أليس هو صنيعة الثقافة والمجتمع أيضا؟

إذا كانت الموضوعية قد أسهمت في خلق واقع مُجمع عليه، فقد أتى ذلك على حساب المختلف والعيني. وهذا معناه أن هذه الموضوعية لا تعادل الحقيقة أو الواقع. ولتعزيز ذلك نضرب المثال الآتي: “ثمة أطروحة للفيلسوف الأمريكي “كواين” تُسمّى حجة التحديد الناقص. تقول بأن البيّنة (الدليل) لا تُحدد النظرية إلا تحديدا ناقصا فحسب. ذلك أن أي طائفة من الملاحظات لا تُعد دليلا مؤيدا لفرضيات معينة إلا بربط هذه الملاحظات بفروض خلفية معينة. غيّْر الفروض الخلفية تجد أن الملاحظات ذاتها سوف تؤيد فرضيات مختلفة تماما”([16]).

إن الانحياز أمر لا مندوحة عنه في العلم، ولذلك يجب أن نكون على وعي واضح بافتراضاتنا وانحيازاتنا ومسلماتنا المسبقة حتى يمكننا تقليص أثرها إلى أقص حد. وبعبارة أكثر وضوحا: “إن الوعي بانحيازاتنا سوف يرقى بالعلم ويُضفي عليه مزيدا من الثقة. والوعي بالتأثيرات الذاتية سوف يجعل العلم أكثر موضوعية”([17]). فكما نزداد حرية بوعينا بالقيود النفسية اللاواعية، يمكننا أن نكون موضوعيين حين نُدرك تحيُّزاتنا ومُسبقاتنا…

فرق كبير بين رعاية الذكر ورعاية الأنثى. لذا، يمكن اعتبار أن الرعاية قيمة أنثوية وأخلاقية ومعرفية أيضا. من دون أن نُعمّم، فـ”المقاربة الذكورية”، فيما يظهر، متعجلة وتنافسية قصيرة المدى. وفي العلم والتكنولوجيا والتلوث البيئي والتسرب الإشعاعي وإنهاك التربة وتبديد الموارد الطبيعية أمثلة بارزة عن ذلك. ومن جهة ثانية، فإن “المقاربة الأنثوية” مقاربة طويلة الأمد؛ أي مثلما أن الأم ترعى ولدها لسنين، وتستطيع على ذلك صبرا، كذلك في علاقتها بدراسة موضوع معين. وما يميزها، كذلك، هو كشفها للطبيعة باعتبارها تعبير عن التعاون وليس مجرد ما أكده قدماء الفلاسفة أو بعض المحدثين؛ أي أنها صراع وتنافس. والأكثر من ذلك، وبدون تعميم أيضا، فعلى صعيد الممارسة العملية، نجد التنافس والصراع يؤدي عند الذكور إلى حجب البيانات وابتسار النتائج، فضلا عن الضغائن والاستئثار بالموارد، والصعود على رقاب الزملاء الواعدين([18]). وهكذا يكون العلم ضحية “المقاربة الذكورية” المتنافسة.

يُقال إن الحدس إدراك غامض ولا عقلاني، بَيْدَ أن الدراسات تُشير إلى أن “حساسية البشر للتواصل غير المنطوق إلى أن النساء أكثر التفاتا إلى التلميحات البصرية من قبيل: تعبير الوجه، وإيماءة الجسد، ونبرة الصوت، ونظرة العين”([19]). ويعني ذلك أن للحدس قيمة تتمثل في قدرته على تجاوز الوقائع واستبصار احتمالات المستقبل. وبالفعل، يظهرنا تاريخ الممارسة العلمية على أن الاقتحامات الكبر في العلم تأتي عن طريق الحدس. فهذا “نيلز بور” يحلم بالنظام الشمسي كنموذج للذرات.

إذا كانت “الرؤية الذكورية” رؤية تجزيئية تحليلية وتفكيكية، فإن الأنثوية تميل إلى رؤية كل جزء في سياقه بوصفه جزءا من صورة أوسع. من هنا، “لن ينشأ الوعي الإيكولوجي إذن ما لم نُقرن معرفتنا العقلية بشيء من حدس الطبيعة غير الخطية لبيئتنا”. ومعنى ذلك أن العالم هو علاقات متبادلة بين جميع الظواهر وأن هناك اعتماد متبادل بين جميع الأشياء. كل شيء عبارة عن أنساق مترابطة؛ ابتداء من الذرات إلى المجرات مرورا بالجزيئات والخلايا والأنسجة والأعضاء والكائن العضوي والإنسان والأمم والأنظمة الدولية والكواكب والأنظمة الشمسية… وجدير بالملاحظة أن تلك الأنساق تنطوي على جدة حقيقية. ومقابل النظرية الخطية “الذكورية” تبين حديثا مع “نظرية الشواش“، رياضيا، أن ثمة تواصل داخلي بين الأشياء جميعا، وأن الكون “لا خَطّي”. إنها تكشف عن أن اللايقينيات والتقلبات الصغيرة على مستوى الكوانتم يمكن أن تتضخم بعمليات تكرارية حتى يصبح لها تأثير جوهري على العالم الأكبر([20]).

هكذا، يعِنُّ لنا أن التكامل بين الذكورية والأنثوية في العلم، أو بالأحرى بين القيم المعرفية والقيم غير المعرفية، من شأنه أن يُغيّر من علاقة الإنساني بالطبيعي، ويُساهم في بناء رابطة جديدة مع المجتمع الإيكولوجي، حيث تُصبح الرؤية الإنسانية للطبيعة نظرة مغايرة، قوامها ليس ثنائية ذات ـ موضوع، وإنما نظرة هي في عمقها إنصات لصوت الوجود الذي اختفى جراء الاستماع المستمر للموجود.

4ـ من فلسفة العلم إلى فلسفة البيئة:

هاجم بيكون الفلسفة الأرسطية وذهب إلى “أنها سلبية وضعيفة وأنثوية”([21])، ما دام التأمل والتفكير يدور حول الطبيعة، ومن ثم ليست الهيمنة والسيطرة قلبها النابض. معلوم أن بيكون قد أكد أن المعرفة/العلم قوة، وهذا تعبير واضح عن منطق التحكم والإخضاع. وحين زعم بيكون أن الفلسفة الأرسطية أنثوية، فلأنها لا تجعل من الطبيعة موضوعا للسيطرة والاستغلال، أي تنظر للطبيعة بمنطق المعرفة والعلم فقط، دون توظيفه لمصلحة الإنسان؛ بحيث يصبح سيدا على العالم. يتعلق الأمر بالانتقال من التأمل إلى التحكم والهيمنة. وهذا الانتقال في العصر الحديث آل إلى أزمة إيكولوجية كبيرة مهددة للمجتمع البيئي برمته، بل إلى كوارث استعمارية([22]). ما دفع كثيرا من الفلاسفة والمفكرين إلى تحليل جذور الأزمة واقتراح بعض الحلول.

إذا فحصنا طبيعة العلم أو المنهج العلمي حسب النقد النسوي، أو فلسفة العلم النسوية، سنجد أنه يتحرك بمنطق الهيمنة والسيطرة والإخضاع، حيث الموضوعية والصرامة والكم… واستبعاد سؤال القيم تماما. أي إمكانية أن يرتبط العلم بالقيم. إن جذر الأزمة البيئية إنما يرتد في العمق إلى النظر إلى الطبيعة نظرة عدائية تسلطية، إنها نظرة قائمة على الانفصال عن القيم. لذلك، فالنقد النسوي يريد وصْل العلم بالقيم ليكون متكاملا وموضوعيا ومتطورا.

لقد ارتبطت السيطرة على المرأة بالسيطرة على الطبيعة([23])، وتعني هذه الدعوى أن “السيطرة التوأمية” تُمكننا من فهم مساهمة النسوية في الفلسفة البيئية أيضا. وقبل إبراز ذلك يجب الانطلاق من الإطار المفهومي الذي ساهم في الأزمة. ويتمثل أولا في التفكير القيمي ويعني التفكير بمنطق فوق ـ تحت الذي ينسب قيمة أو منزلة أو نفوذا أعلى لما هو فوق وليس لما هو تحت. ثانيا، الثنويات القيمية ويعني المفهوم الأزواج المفرِّقة حيث النظر إلى الطرفين بوصفهما متعارضين وليسا متتامين أو متضامّين، إذ تُنسب قيمة لأحد الطرفين على حساب الآخر. ثالثا، منطق الهيمنة أي بنية الحجاج التي تؤدي إلى تسويغ الإخضاع. وما يُلاحظ أن منطق الهيمنة هو الأكثر أهمية؛ لأنه يشتمل على منظومة قيم جوهرية؛ فالعقلانية تعني أن الرجل مهيمن بينما العاطفة تعني خضوع النساء.

قَمِين بالذكر أن التفكير التراتبي، حسب البعض، ليس مشكلة في حد ذاته، إذ قد يكون مهما؛ مهمّ لتصنيف البيانات ومقارنة المعلومات وتنظيم المادة، فنحن نقول بأن البشر مؤهلون على نحو أفضل من الصخور والنباتات لإعادة تشكيل بيئاتهم وهذه كما هو واضح طريقة قيمية تراتبية. ليست المشكلة في استعمال التفكير القيمي التراتبي والثنويات القيمية بل في الطريقة التي وظفت بها في أطر مفهومية جائرة لترسيخ الدونية والخضوع. ومثال ذلك هو أن الذكر يُختزل في العقل وفي أنه الإنسان، مقابل الأنثى التي تُردّ إلى العاطفة أو إلى المادة (مقابل العقل)، ما يؤدي في نهاية المطاف إلى إمكان التحكم والإخضاع. ومعنى ذلك إذن هو أن ثمة “هيمنة توأمية“؛ هيمنة على النساء والطبيعة. يتعلق الأمر بتأنيث الطبيعة وتطبيع النساء، للسيطرة عليهما([24]).

كما يوجد التمييز الجائر بين الذكر والأنثى يجب “إنهاء التمييز ضد الطبيعة أيضا”([25]). أي أن الطبيعة أو كل أعضاء المجتمع الإيكولوجي مثل الكائنات البشرية، ينبغي أن تحظى بالتقدير والاحترام. والسبيل إلى ذلك هو الخروج من ضيق منطق الغَلَبَة إلى سَعَة منطق الرعاية([26]). أو بعبارة ثانية: من أخلاق عمودية؛ بين الإنسان والإنسان، إلى أخلاق أفقية؛ تشمل كل أعضاء المجتمع البيئي. هكذا، ومن أجل مجتمع إيكولوجي قائم على الاختلاف والتنوع ينبغي أن يحضر التقدير والاحترام والرعاية وكل القيم التي تهتم بما هو بشري وغير بشري، وإلا فإن”الوحدة في التشابه فحسب هي محو للاختلاف”([27]). ومحو لطبيعة الطبيعة بوصفها مجتمعا معقدا ومركبا وغير قابل للاختزال. إذن، فإن في النزعة الرّدّية للطبيعة شمولية مدمرة وتبسيط مخل. من هنا، يمكن للمرء أن يعرف حدود الذات وحقوق الأغيار من غير البشر؛ فكلنا نتشارك في حق الوجود والارتباط بالكل.

وما يمكن أن يُسجل هنا أن الرقة التي تُستثار فينا؛ رجلا وامرأة، تعني أن طبيعتنا لا تتحرك بإرادة الاقتدار والقوة والهيمنة، بل يمكن تهذيبها لتصير إرادة تنشد الرعاية والتعاطف والإنصات والائتمان… ذلك جانب من جوانب الإنسان؛ الكائن المركب ومشكل المشكلات. ومحاولة اختزاله في القوة والسطو والتحكم والتملك، يعني إغفال لجوانب أخرى التي من شأنها أن تُغير من صلته بذاته وبغيره وبعالمه بأنساقه المتشابكة واللانهائية.

5ـ فلسفة الأخلاق النسوية:

ارتبط النقد النسوي للعلم ارتباطا أساسيا بنقد منطق الغطرسة ومحاولة الانتقال إلى منطق الرعاية. لذا، فإن اهتمام النسوية بسؤال البيئة مردّه تطوير وتجاوز قصور العلم/المنهج العلمي لتفادي تضخم الأزمة الإيكولوجية. وسؤال البيئة يقتضي حتما سؤال الأخلاق، لأن وصل العلم بالقيم معناه أن ثمة تحول في العلاقة مع الطبيعة، نظريا على الأقل، ومن ثم فمعالجة سؤال العلم يتعلق بسؤال الأخلاق والقيم بشكل جوهري.

يمكن إيجاز “الرؤية الأخلاقية النسوية” في أنها أخلاق ضد أي نزعة تمييزية؛ سواء تعلق الأمر بالطبيعة أو الطبقة أو العرق… وهي، أيضا، أخلاق سياقية؛ بحيث ترى أن الخطاب أو الممارسة الأخلاقية ناجمين عن أصوات الناس الموجودين في ظروف تاريخية مختلفة. يتعلق الأمر بتعدد الأصوات وحضور لأصوات النساء([28]). وتنوع أصوات النساء يعني أنه ليس هناك صوت واحد يُعيّن القيم الأخلاقية والاعتقادات والمواقف والسلوكيات. وهذا مفاده أن هذا النوع من الأخلاق إنما تتميّز بـ “التَشَكُّلِيّة”، أي التغير والتطور عبر الزمن. ولعل ما يميزها هو أنها تتضمن المنظورات والخبرات الملموسة للأشخاص المضطهدين([29]) إنها دفاع عن المستعمَرِين أيضا. ونفهم من ذلك أن فلسفة العلم النسوية تدفع إلى تحرير الشعوب المطحونة والمُهمّشِين… إلى جانب ذلك وعلاقة بالموضوعية فهي، أي الأخلاق النسوية، لا تدعي “الموضوعية المطلقة” لأنها لا وجود لها؛ إنها أخلاق أقل تحيزا كونها لا تستبعد الأصوات المختلفة.

إن الأخلاق النسوية، فضلا عما سبق، تتضمن قيما محورية كقيم الرعاية والحب والصداقة والثقة الملائمة، ولكنها لا تستبعد مع ذلك اعتبارات الحقوق أو القواعد أو المنفعة … وأخيرا فهي مع رفض الموقف القائل بإمكان تحديد الطبيعة البشرية بشكل مستقل من أي سياق تاريخي مخصوص([30])، فالكائن البشري يصنع ذاته وتاريخه باستمرار.

هكذا، نستطيع القول إن الأخلاق النسوية نتيجة لفلسفة العلم والبيئة النسويتين. فنقد العلم يعني تكثيف دلالاته ومناهجه وعدم اختزاله أو استبعاد ما يمكن أن يُثرِيَه. بُغية إعادة بناء علاقة جديدة مع الطبيعة؛ قوامها الحوار والإنصات والارتباط العميق… ومن ثم، سينتج عن ذلك أخلاق جديدة روحها إعادة الاعتبار للمُهمش والثانوي والمختلف والنسبي والذاتي… ولا يعني ذلك، السقوط في الجانب الآخر، أي قلب التراتب من جديد، بل إعادة الاعتبار لما هو إنساني؛ سواء تعلق بالقيم الذكورية أو الأنثوية.

خاتمة:

لقد كانت الثورة العلمية في العصر الحديث حدثا مفصليا في تاريخ البشرية، من حيث الانتقال من عالم مغلق محدود قائم على الهرمية والتراتبية إلى عالم لانهائي، ما أدى إلى انهيار الثنائية التقليدية فوق ـ تحت. وكان من نتائج ذلك ظهور فكرة/مفهوم المساواة التي تجلت أساسا في إعادة النظر في التمييزات بين البشر؛ بين الذكر والأنثى وبين الشعوب… تلك الفكرة سنجد تجسيدها في “المقاربة النسوية” للعلم. التي دافعت عن قصور العلم/المنهج العلمي وبيان ثغراته، وإبراز كيف يمكن تطويره وتعزيزه من خلال احتواءه للقيم غير المعرفية.

ولعل من بين ما يُميّز “المساهمة النسوية” ربطها بين مشكلة العلم ومشكلة البيئة والأخلاق. فإذا كان التقدم العلمي ـ التقني قد شكل تهديدا للمجتمع الإيكولوجي، فإن الذي من شأنه أن يدفع ذلك الخطر المتعلق بالكل، هو إعادة بناء العلم على نحو جديد؛ حيث حضور قيم الرعاية والإنصات والرؤية الترابطية والكيفية، بدل الاقتصار عل القيم المعرفية وحدها. ومن ثم، إعادة تشييد صلة جديدة مع البيئة بوصفها مجالا يحتضن الجميع. ما يقتضي مسؤولية كونية، لإنقاذ الكوكب من الفناء.

لقد عبر الفلكي الأمريكي “كارل ساغان” عن قيمة الإنسان في الكون اللانهائي قائلا: “على هذا الكوكب الصغير يوجد الناس، ونحن نوع نادر ومُعرّض للخطر، وإذا ما اختلف معك إنسان؛ دَعْـهُ يَـعِـش، لأنكـ لن تجد إنسانا آخر في مائة مليار مجرة”([31]). وبوسعنا أن نقول، من جهتنا، لقد حان الآوان ليصبح أعضاء المجتمع الإيكولوجي مثيلا للإنسان. أي أن كل عضو ينبغي أن يُنظر إليه كما لو كان إنسانا يتمتع بالحقوق ويساهم في توازن النظام البيئي العالمي.

وصفوة القول: لابد من التكامل بين القيم الذكورية والأنثوية، التي يمكن أن تحضر في الفرد الواحد، من أجل عالم جديد. أجل إنها دعوة حالمة ومثالية، ولكن بالمثال يبني الإنسان ذاته وعالمه بشكل متواصل. فحاضر الكائن البشري اليوم قد يكون مثالا كان يُعدّ استحالة في الماضي. وفكرة “المُمكن” التي لها أصل ديني، كما فلْسَفَها “ابن سينا“، فكرة ملهمة قادرة على دفع الإنسان نحو إبداع عوالم جديدة. ويبقى سؤال العمل والتفعيل مهما وكبيرا؛ فكيف يمكن تنزيل ذلك في مؤسساتنا العلمية والتربوية؟ وهل نستطيع أن نتبنى،فعلا، تلكـ الرؤية المتكاملة والمثالية؟

المراجـع:

ـ كارل ساغان، الكون، ترجمة: نافع أيوب لبّس، عالم المعرفة (المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب) ــ الكويت، 1993.

ـ ليندا جين شيفرد، أنثوية العلم: العلم من منظور الفلسفة النسوية، ترجمة: يمنى طريف الخولي، هنداوي، 2023.

ـ لوك فيري وكلود كبلياي: أجمل قصة في تاريخ الفلسفة، ترجمة: محمود بن جماعة، دار التنوير، ط1، 2015.

ـ مايكل زيمرمان، الفلسفة البيئية: من حقوق الحيوان إلى الإيكولوجيا الجذرية، ترجمة: معين شفيق رومية، ج2، عالم المعرفة، الكويت، نونبر 2006.

ـ يمنى طريف الخولي، مفهوم المنهج العلمي، هنداوي، 2020.

ـ يمنى طريف الخولي، النسوية وفلسفة العلم، هنداوي، 2018.

[1] لوك فيري وكلود كبلياي: أجمل قصة في تاريخ الفلسفة، ترجمة: محمود بن جماعة، دار التنوير، ط1، 2015، ص ص 177ـ178.

[2] نفسه، ص ص 179ـ180.

[3] يمن الخولي، مفهوم المنهج العلمي، مؤسسة هنداوي، 2020، ص 66.

[4] نفسه، ص 67.

[5] نفسه، ص 69.

[6] نفسه، ص 71.

[7] نفسه، ص 73.

[8] نفسه، ص 73ـ 74.

[9] نفسه، ص 74ـ75.

[10] ليندا جين شيفرد، أنثوية العلم: العلم من منظور الفلسفة النسوية، ترجمة: يمنى طريف الخولي، هنداوي، 2023، ص 380.

[11] يمنى طريف الخولي، مفهوم المنهج العلمي، ص 123.

[12] يمنى طريف الخولي، مفهوم المنهج العلمي، ص 124.

[13] ليندا جين شيفرد، أنثوية العلم: العلم من منظور الفلسفة النسوية، ص 107.

[14] نفسه، ص 366.

[15] نفسه، ص ص 367ـ368.

[16] إن ملاحظة عدم تغير مواقع النجوم مع تغيير موقع الناظر كانت في القرن 17 م تُعد دليلا عل ثبات الأرض لد أنصار مركزية الأرض، ودليلا عل البُعد الهائل للنجوم لد أنصار مركزية الشمس. وليس ثمة مبدأ منطقي مُحدد يمنع العلماء من تخيّر فروض خلفية متباينة لتأويل ملاحظاتهم بالاستناد إليها. ليندا جين شيفرد، أنثوية العلم: العلم من منظور الفلسفة النسوية، ص 369.

[17] ليندا جين شيفرد، أنثوية العلم: العلم من منظور الفلسفة النسوية، ص 370.

[18] نفسه، ص 372ـ374.

[19] نفسه، ص 374.

[20] نفسه، ص 374ـ379.

[21] يمنى طريف الخولي، النسوية وفلسفة العلم، هنداوي، 2018، ص 53.

[22] نفسه، ص 54.

[23] مايكل زيمرمان، الفلسفة البيئية: من حقوق الحيوان إل الايكولوجيا الجذرية، معين شفيق رومية، ج2، عالم المعرفة، الكويت، نونبر 2006. ص 95.

[24] نفسه، ص 97ـ104.

[25] نفسه، ص 103 .

[26] نفسه، ص 106.

[27] نفسه، ص 108.

[28] نفسه، ص 110.

[29] نفسه، ص 111.

[30] نفسه، ص 112.

[31] كارل ساغان، الكون، ترجمة: نافع أيوب لبّس، عالم المعرفة (المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب) ــ الكويت، 1993، ص 274.

اكتشاف المزيد من التنويري

اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.