الجابري والسياسيَّة: ضدّ اليمين وضدّ اليسار

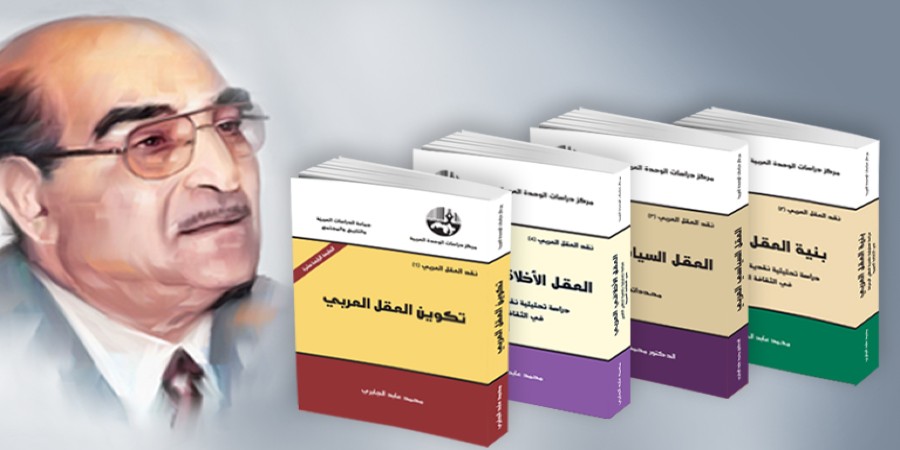

بعض المشاريع الفكرية، ما إن يبدو الحسم معها وقد اكتمل، حتى تعاود الظهور وفرض نفسها من جديد على الساحة الثقافية والفكرية بجدية واحتياج كبيرين، والحق أن مشروعا مثل الذي أنجزه طبيب العقل «محمد عابد الجابري»، لهو جدير بالقراءة والتأمل، من أجل فهم الحد الأدنى من «الحالة الأيديولوجية» الراهنة، بكل تعقيداتها التي يمكن وصفها بأنها «تاريخية»، في حال الأخذ بالاعتبار موجة المد الأيديولوجي، وأسئلة الشارع العربي في كل تمثيلياته السياسية وخلفياته المعرفية والنظرية، ما يعني أن أعمال مثل التي تركها «الجابري»، لا يمكنها إلا أن تعاود الحضور كلما طغت من جديد أسئلة النهضة والمعنى، وجدوى الرهان على إعادة قراءة التراث في تثبيت أركان القول العلمي والسياسي للمنظومة العربية، ذلك أنه وكلما اشتدت المحن والأسئلة الجادة، إلى مداها الأقصى، إلا وكان استدعاء تركته أمرًا محسومًا.

ولأن المرحلة الحالية موسومة في شكلها العام بأسئلة السياسة، فإن الجابري يحضر فيها من زاوية هذه الخلفية، وعلى اعتبار احتكاكه بأحكامها ورهاناتها وترابطاتها النظرية، وعلى هذا الأساس فإن أعز ما يُستدعى إليه الجابري آنيا، هو كيفية صياغته لرؤية سياسية، تريد أن تقيم تمييزًا واضحًا بين الأصول المحركة والموجهة للأيديولوجيات والسرديات الكبرى التي اخترقت العقل العمومي – بافتراض اكتمال أركانه في التجربة العربية-، ذلك أنه ورغم كونه في حال العمل بمنطق التصنيفات الجاهزة، محسوب كما هو معلوم عند معاصريه وقرائه، على «المد اليساري»، الذي اجتاح المغرب وغيره من دول العالم العربي وأغلب دول المعمورة بالجمع، والذي تكَفَّل وتكَلَّف الجابري ليس فقط بالانتماء إليه، وإنما بصياغة روحه النظرية لمّا صاغ «التقرير الأيديولوجي للاتحاد الاشتراكي »، إلا أنه كان أميل إلى «التوفيق»[1]، في علاقته بباقي التوجهات الأخرى، وهو التوفيق الذي يمثل في منتهاه تجربة فهم وتشريح ونقد.

ذلك أن صاحب «نقد العقل العربي»، ظل معنيًا بفهم كيف تخترق السياسة باقي المقولات الأخرى، ومنه ألزم نفسه بالتبرم من الانخراط في ممارساتها وتفاصيلها المباشرة، وقرر في المقابل مجاورة نصوصها الكبرى، حتى قيل إن الفكر أنقذ الجابري من السياسة، رغم أنه فَكَّرَ فيها ومن خلالها، حينما توجه بالأساس نحو تفكيك «العقل العربي»[2]، وبقي حريصًا على ألا تصيبه شوائبها وعيوبها ونقائصها[3]، رغم أنه كان ملمًا بتدافعات السياسي، وضليعًا في تتبع المشهد المغربي والعربي والعالمي، متابعة واضحة وجيدة، ولربما تكون سلسلة «مواقف»، الشهرية، التي كان يصدرها، دليلًا كافيًا على هذا الانخراط، ومعها طبعًا تجربة «المحرر» وغيرها من المشاريع الشبيهة، لكنه مع ذلك كان معنيًا وحريصًا بشكل أكبر، على تشخيص الاحتياجات التأصيلية والنظرية التي تنتهي إلى إقامة مشروع «الدولة الوطنية»، في إطارها الأيديولوجي المكتمل، الذي يتجاوز لحظية أسئلة السياسة والتدبير وموجات الشارع.

وهو في نقده لكل أشكال وأنماط التفكير «الأصولي»، ضمن كتابه «نحن والتراث»، حين يقول: «القراءة السلفية للتراث، قراءة لا تاريخية، وبالتالي فهي لا يمكن أن تنتج سوى نوع واحد من فهم التراث هو: الفهم التراثي للتراث. التراث يحتويها وهي لا تستطيع أن تحتويه لأنها التراث يكرر نفسه»[4]، بالتزامن مع نقد آخر وجهه لما أسماه هو بـ«الليبرالية العربية»، التي ينظر صاحبها حسب الجابري إلى «التراث العربي الإسلامي من الحاضر الذي يحياه، حاضر الغرب الأوروبي، فيقرأه قراءة أوروبية النزعة، أي ينظر إليه من منظومة مرجعية أوروبية، ولا يرى فيه إلا ما يراه الأوروبي»[5]، فإنه كان يقصد تجاوز كل المسارات الأيديولوجية التي تُقصي الآخر، حتى وإن لم تصرح بذلك جهرًا، سواء التي تتحدث باسم الماضي الأصولي، أو المستقبل الثوري، أو كما في صياغته المباشرة «مشروع الثورة التي لم تتحقق بعد، ومشروع التراث الذي سيعاد بناؤه»[6]، من أجل إقامة فهم مناسب للحالة العربية، في علاقتها بالتراث، الذي يمثل علاقتها بذاتها، وعلاقتها بالآخر أيضًا.

وعلى هذه الاعتبارات كان الجابري، ملتزمًا بسؤال «المثقف العضوي»، لكن بمعاني مختلفة، ليس قصدها الحرص الشديد على إقامة مشروع يكون بالضرورة مع اليسار أو اليمين[7]، كي لا يكون ثوريًا باسم الماضي كما هو شأن الأيديولوجيات الأصولية، التي تقيم أساساتها على التراث وتجربة الأجداد، ولا ثوريًا بدلالات مستقبلية، كما هو شأن اليسار أو غيرها من المشاريع المؤسسة على نزعة التقدم، وإنما مثقفًا يستشعر اهتمامات الناس، ويوجه مجهوده نحو فهم بنية العيش المركبة، وملتزمًا بمبدأ أن «يَعيش –يقصد المثقف- داخل المجتمع لا خارجه، يحيا آلامه وآماله، متحملًا النصيب الأوفر منها، شاعرًا بها شعورًا عميقًا صادقًا فاعلًا»[8]، وليحقق هذا الشرط وهذه الغاية، هو ملزم وملتزم بالتبرم من أي شكل من أشكال «الإيمان المطلق» و«الاعتقاد الأعمى» الفكري والسياسي والأيديولوجي، والذي وضعه الجابري ضمن صيغة «القوقعة»[9].

ولربما قصد الجابري من استخدام هذه الصيغة السابقة -القوقعة-، أن يجعل طرحه بشأن دور المثقف الحقيقي، مدخلًا مركزيًا لرؤاه النظرية بشأن السياسة والفكر معًا، ينطلق من فرضية أن «الثقافة التزام»، ولكنه في ذات الآن لا يربط هذا الذي سماه «التزام» بأيديولوجية محددة، ولا يمنح شرفه لأهل اليمين أو لأصحاب اليسار. فرغم أن الثابت في الأمر انتماء الجابري للتوالي[10]، ونقده الشديد من خلال مدخل نقد التراث للأوائل، إلا أنه عُرف مع ذلك ببصيرته التي لا تقيم وزنًا للتصنيفات الضيقة، حتى أن قراءته لـ«محنة ابن حنبل» كانت طريفة، حيث اعتبره نموذجًا للثبات على المواقف[11]، في سياق حديثه عن معنى المثقف العربي بين الماضي والحاضر، وطالب بأن تكون «آراء ابن حنبل المتشددة في الدين ينبغي النظر إليها أيضًا في مضمونها السياسي وليس كعقيدة ثابتة أبد الدهر»[12]، وكان واضحًا في رفض فكرة الربط بين هذه المواقف الأيديولوجية، التي يحق للجميع التعبير عن حقه في الاختلاف بشأنها، وبين حقيقة مواقفه الثابتة التي اعتبرها الجابري «مثالًا» لحالة المثقف.

ولربما كان حرصه على ترويض راديكالية اليسار الثورية، والتي تخترقها فكرة العيش بمنطق النقيضة، إلى سردية أيديولوجية تتحمل فكرة التوفيق والوفاق السياسيين، والتي كان الفشل فيها وفقا لما قاله، اليوسفي في حديث له عن الجابري، هو السبب في حالة فقدان الشغف والحماسة السياسية، كما أن انكبابه على المشروع الفكري، هو دليل على أن تفكيره كان في المشروع النهضوي والتنويري، ولم يكن تركيزه منصبًا على دعم اليسار ضد اليمين، أو العكس، بدليل أن ختام قوله حول الثقافة العربية الإسلامية والالتزام الفكري ضمن كتابه «المثقفون في الحضارة العربية»، كان في صيغة مختصرة جاء فيها قوله: «لنختم إذا بالقول إن علاقة المثقفين بالسلطة الأمس واليوم أشبه ما تكون بعلاقة المثقفين بالسلطة اليوم (سلفيين أصوليين وعصريين حداثيين)، أما جوهر هذه العلاقة فهي، في الأمس واليوم “التناوب” على خدمة سيطرة الدولة وهيمنتها»[13]، وواضح في هذه اللمة والخلاصة وجود احتمال وضع الأيديولوجيات الفاعلة في الزمن المعاصر ضمن نفس الإطار وضمن نفس الخانة، وأن المحدد فيها هو شرط «الالتزام» وخدمة مشروع الدولة الوطنية التقدمية بدلالاتها العميقة.

ما يعني في النهاية؛ أن الجابري رغم صلته المباشرة باليسار، والتي قادته إلى صياغة «التقرير الأيديولوجي للاتحاد الاشتراكي»، فإن هذا الأمر لا ينبغي أن يكون حجة حاسمة، تقود إلى تصنيفه في خانة هذا المد الأيديولوجي والفكري -حتى وإن كان هذا التصنيف يمكن الدفاع عنه وتأكيده بالكثير من الحجج والشهادات-، وإنما الأصل في الموضوع، هو أن تكون متابعة وقراءة أطروحات ومساهمات الجابري، مدخلًا لفهم هواجسه الحقيقية، التي لم تكن كلها بشأن السجالات الأيديولوجية للتيارات والأحزاب، على اعتبار اعتقاده بحقيقة أن الابتعاد عن السياسة هو الذي يسمح بقراءة مختلفة وواسعة ومغايرة لها، تأكيدًا لفكرة ذهاب الجابري صوب إقامة مشروع إسلامي تنويري، ليس همه دعم اليسار أو تثبيت اليمين بكل تفريعاتهما الأصولية والمعتدلة، وإنما كان هاجسه الحفر في العقل والتفكير فيه، لا فقط الحفر أو التفكير من خلاله، لإقامة رؤية عربية معاصرة منسجمة مع أهدافها وتطلعاتها وممكناتها، وهو لربما الدرس الأبرز الذي كان لتأكيده، أن يكون حاسمًا في تجاوز الكثير من الشتات والقيل والقال والتدافع الذي نشهده اليوم.. فما أحوجنا للجابري وما أبعَدَنا عنه.

[1] – التوفيق عند الجابري يَرِد بوضوحه الشديد، ضمن سياق دفاعه عن طرح «الكتلة التاريخية»، وقد أشار نفسه إلى استعارتها من «غرامشي»، الذي صاغها ضمن طرحه السياسي عن إيطاليا لما كان يخترقها التفاوت والخلاف، وهي عنده كما عند الأصل الذي أُخذت منه، أقرب إلى معنى «الحق في الاختلاف»، أو بدقة أكبر «الحق الجماعي في الاختلاف الأيديولوجي»، وفقًا لما نشره الجابري في كتابه الشهري «مواقف العدد 22»، وأيضًا ضمن مجلة «المستقبل العربي – عدد نوفمبر 1982». وهو يقصد بهذا الطرح أهمية ردم الهوة بين الايديولوجيات الفاعلة، من أجل صياغة «كتلة تجمع فئات عريضة من المجتمع حول أهداف واضحة تتعلق أولا بالتحرر من هيمنة الاستعمار والإمبريالية، السياسية والاقتصادية والفكرية، وتتعلق ثانـيًا بإقامة علاقات اجتماعية متوازنة يحكمها، إلى درجة كبيرة، التوزيع العادل للثروة في إطار مجهود متواصل للإنتاج. وبما أن مشكلة التنمية مرتبطة في الوطن العربي بقضية الوحدة –يقول الجابري-، فإن هذه الكتلة التاريخية يجب أن تأخذ بعدا قوميًا في جميع تنظيراتها وبرامجها ونضالاتها». وقد كان هذا المفهوم من ضمن طروحات الجابري المركزية، بشأن توطين روح الفكر السياسي المعاصر، في التجربة العربية، التي كانت في حاجة، ولربما صارت أكثر، إلى مسار نظري يحتضن أسئلتها وروحها، بعيدًا عن المنظورات الضيقة للحساسيات الأيديولوجية، وانفعالات الداخل والخارج.

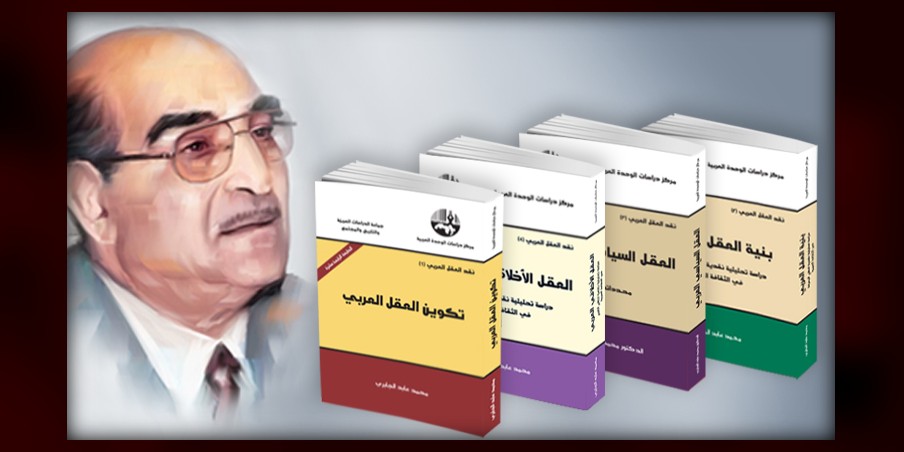

[2] – كان الجابري واضحًا في مسعاه الفكري، فبالرغم من مساهماته في عالم السياسة والعمل، إلا أنه ظل مهجوسًا بأسئلة النهضة والتقدم وممارسة جراحة العقل، لتدبير سؤال محددات تفكير العقل العربي في ذاته، وهو ما يعلنه بوضوح في أول فقرة ضمن كتاب «بنية العقل العربي»، والتي هي خلاصته العامة التي انتهى إليها ضمن «تكوين العقل العربي»، وأعاد وضعها في سبيل تأكيد محوريتها كخيط الربط في مقدمة كتابه عن «البنية»، محددة في رغبة إقامة «التمييز بين ثلاثة نظم معرفية يؤسس كل منها آليته الخاصة في إنتاج المعرفة مع ما يرتبط بها من مفاهيم.. وتحليل النظم المعرفية الثلاث (البيان والعرفان والبرهان)، وفحص آلياتها ومفاهيمها ورؤاها وعلاقة بعضها ببعض..». ينظر: محمد عابد الجابري، بنية العقل العربي: دراسة تحليلية نقدية لنظم المعرفة في الثقافة العربية، منشورات مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، الطبعة التاسعة، 2009، ص 9.

[3] – القول بأن الفكر أنقذ الجابري من السياسة، مرده إلى مسارات مشروعه واختياراته الشخصية، التي تضمنت هذا المسار بوضوح، ولربما تكون شهادة «عبد الرحمان اليوسفي»، بشأن صلته بالجابري وما اقترحه بشكل مباشر عليه، في الجزء المتعلق بمساهمته في الحكومة التي كان يشكلها، إلى جانب عزوفه عن المشاركة المباشرة في المحافل السياسية، وتراجعه حتى عن المشاركات الثقافية ذات الطابع السياسي في سنواته الأخيرة، هي كلها من ضمن مؤشرات معروفة ومعلومة بشأن هذا التبرم.

[4] – محمد عابد الجابري، نحن والتراث: قراءات معاصرة في تراثنا الفلسفي، منشورات المركز الثقافي العربي، بيروت، الطبعة السادسة، 1993، ص 13.

[5] – المرجع السابق، ص 14.

[6] – المرجع السابق، ص 15.

[7] – الإشارة إلى ثنائية «اليمين» و «اليسار» ضمن هذا المقال، تأتي في سياق وصف الأصوات المحافظة بكل تمثيلياتها الأيديولوجية والسياسية والفكرية في العالم العربي، والتي تتبنى طرح الحفاظ على التراث والتقاليد والأعراف والأحكام المستمدة من النصوص الدينية، وهو أقرب في تربتنا نحن معشر العرب والمسلمين إلى أصوات «الإسلام السياسي» و «التيارات الأصولية»، سواء التي تتبنى طرحًا راديكاليًا أو التي يمكن وضعها إلى حد ما في خانة «المعتدلة»، وعلى هذا الأساس يكون استخدام «اليمين» في هذه الحالة مبنيًا على روح الحفاظ على معناه الجدلي كمقابل لمفهوم «اليسار»، رغم أن استخدامه في الواقع يأتي غالبًا في سياق وصف وتحديد الأحزاب والأيديولوجيات المحافظة في المنظومة الغربية، والتي تُقسم هي أيضًا إلى «يمين متطرف» و «أقصى اليمين» و «اليمين المعتدل»، ولربما غيرها من التقسيمات والتمييزات الأخرى، ولا يجري استخدامه إلا في سياق هذا التشبيه لمَّا يتعلق الأمر بالتقسيمات الأيديولوجية العربية، التي في مقابل هذه التقسيمات تلجأ إلى استخدام النزعتين «الأصولية/ التراثية» و «التقدمية/ الحداثية».

[8] – محمد عابد لجابري، الثقافة في المعترك السياسي زمن الأيديولوجيا، سلسلة «مواقف: إضاءات وشهادات»، العدد 11، مطبوعات دار النشر المغربية -أديما-، الدار البيضاء، الطبعة الأولى، يناير 2003، ص 55.

[9] – المرجع السابق، ص 56.

[10] – طبعًا النقاش في هذا المستوى ليس عن الانتماء السياسي، الذي كان فيه موقف الجابري إلى حد كبير واضحًا، فهو سليل تجربة اليسار، وله فضل تأسيس أركانه الأولى في التجربة المغربية، ودوره كان معروفًا وبينًا وواضحًا في صناعة الحاضنة الايديولوجية لسرديات المغرب الحديث والمعاصر ضمن مساهمته في تشكيل روح الدرس الفلسفي، ومعها ما سيصبح فيما بعد منظورًا إليه كمدرسة مغربية، في كل تشكيلاتها السياسية والأيديولوجية، التي تقبل التعدد والتنوع والانفتاح، والتي تملك حدًا لا بأس به من شروط السجال والجدل والحق في التعبير عن الاختلاف، كما أن نقده للتراث كان القصد منه، تحريك الأحجار الثابتة في الوعي العربي، ودفعه إلى أن يكون جزءً من وظيفة التفكير الفلسفي والتنويري، الذي ينعكس فيما بعد على ذاته، ضمن سياق اجتماعي وسياسي وفكري وثقافي، وهو حسب قول «العربي المساري» كان المدشن لما يسمى بـ «صحافة الصراع الأيديولوجي»، وهو أيضًا واضع التشكيلة الأيديولوجية لليسار ، والتي ظلت مدينة له في هذا الجانب.

[11] – محمد عابد الجابري، المثقفون في الحضارة العربية، محنة ابن حنبل ونكبة ابن رشد، منشورات مركز الوحدة العربية، بيروت، الطبعة الثانية، يناير 2000، ص 112.

[12] – المرجع نفسه، ص 112.

-[13] المرجع نفسه، ص 115.

_________

*الدكتور الصديق الدهبي/ تخصُّص الفلسفة والفكر السياسي المعاصر.

اكتشاف المزيد من التنويري

اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.