من الفكر إلى الفعل: البرغماتية كفلسفة للحياة اليوميَّة واستجابتها لحاجيَّات عالمنا المعاصر

من إعداد: يوسف ايت السّاهل

- تمهــــــيد :

عادةً ما يُستعمل مصطلح “البرغماتية” في الخطاب اليومي بنبرة سلبية، إذ يُقرَن في المخيال العامي بالانتهازية، النفعية الضيقة، واللامبدئية، حتى بات يُستعمل لوصف كل سلوك يُراعي المصلحة على حساب المبادئ الأخلاقية أو الالتزامات الإنسانية. غير أن هذا الفهم المبتسر لا يُنصف المعنى الفلسفي العميق لهذا التيار، ولا يُراعي السياق التاريخي الذي وُلد فيه .

ففي أصلها اللغوي، تُشتق البرغماتية من الكلمة اليونانية pragma, والتي تعني “الشيء“، أو “الفعل“، أو “الأثر“، وهو ما يحيل على جوهر البرغماتية: ما تحدثه الفكرة من نتائج واقعية حين تتحوّل إلى عادة أو سلوك فعلي في العالم. الفكرة هنا لا تُقاس بمدى انسجامها المنطقي أو تجريدها الميتافيزيقي، بل بما تُحدثه في الواقع من أثر ملموس، سواء كان مادياً أو معنوياً.

وقد جاءت البرغماتية في سياق سوسيوثقافي وفلسفي خاص، حيث ظهرت في أواخر القرن التاسع عشر بأمريكا، في ظل تحوّلات عميقة شملت البنية الاقتصادية (الصعود الصناعي)، والتوجه نحو العقلانية العلمية، وتراجع الإيمان بالأنظمة الفلسفية الكلية. في هذا الإطار، شكّلت البرغماتية ردًّا على الفلسفات المثالية الأوروبية، وسعت إلى تأسيس فلسفة للحياة اليومية، قوامها التجربة والفاعلية، بدلًا من التأملات المجرّدة أو المبادئ المتعالية.

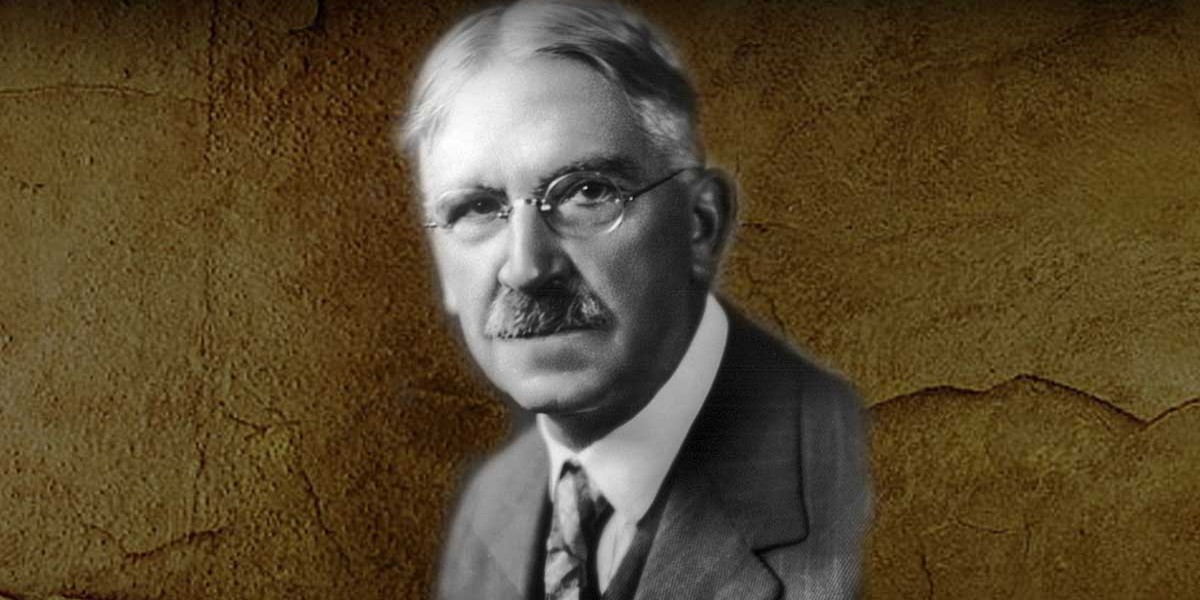

وقد عبّر وليام جيمس، أحد أبرز رواد هذا الاتجاه، عن هذا التوجه بوضوح في كتابه “البرغماتية” حيث اعتبر أن الفكر لا يوجد من أجل ذاته، بل من أجل الحياة، وأن الحقيقة هي ما ينجح في التطبيق ويقود إلى نتائج مفيدة. وهكذا، تتحوّل البرغماتية إلى فلسفة تتجاوز التأمل العقيم، وتضع الإنسان في قلب العملية المعرفية، لا باعتباره كائناً مفكراً فحسب، بل كائناً فاعلاً، حياً، منخرطاً في العالم.

ومنه كيف يمكن تحديد معنى البرغماتية كما قدمه وليام جيمس في كتابه “البرغماتية”؟ ما هي الإشكاليات التي واجهت الفلسفة التقليدية وفقًا لجيمس، وكيف حاولت البرغماتية تجاوزها؟ كيف تنظر البرغماتية إلى “الحقيقة“، خاصة عندما يتعلق الأمر بالقضايا الدينية والميتافيزيقية؟ هل يمكن اعتبار البرغماتية جزءًا من الفلسفة الإنسانية؟ وكيف تدعم التجربة الإنسانية في البحث عن الحقيقة؟ إلى أي مدى يمكن اعتبار البرغماتية استجابة حقيقية لاحتياجات الواقع؟ وهل تركز على المنفعة العملية أكثر من الاهتمام بالمفاهيم الميتافيزيقية؟ كيف ترى البرغماتية الفروق بين النظرية والتطبيق في الفلسفة؟ وهل من الممكن القول إن البرغماتية تضع “الفعل” في قلب فلسفتها؟ هل البرغماتية قادرة على تلبية الاحتياجات الفكرية الحديثة، أم أنها مجرد رد فعل على الفلسفات القديمة؟ … وغيرها من الأسئلة المركزية التي سنقوم بالإجابة عنها انطلاقا من المتن البراغماتي نفسه , كتاب البرغماتية لوليام جيمس.

- البرغماتية :

في سياق التأصيل الفلسفي للبراغماتية، يرى وليام جيمس أن هذه الفلسفة “ليست شيئًا جديدًا جوهريًا”، بل تُعدّ امتدادًا وتطوّرًا طبيعيًا لعدة توجهات فلسفية قديمة، لطالما كانت حاضرة بأشكال مبعثرة في تاريخ الفكر الإنساني. يستحضر جيمس سقراط، الذي كان بارعًا في طرح الأسئلة التي لا تبحث عن الحقيقة المطلقة، بقدر ما تهدف إلى تحريك العقل وملامسة الواقع الملموس للفرد. كما يشير إلى أرسطو، الذي عُرف بميله إلى دراسة الظواهر كما هي في الطبيعة، أي بمنهجية أقرب للبراغماتية.

ومع ذلك، يُنبّه جيمس إلى أن هؤلاء الفلاسفة استخدموا البراغماتية كأدوات جزئية، “أجزاء وكسراً وشظايا”، دون أن يؤسسوا لها كنسق فكري شامل. لذا، فإن الفضل في تحويل البراغماتية إلى فلسفة قائمة بذاتها يعود إلى المفكرين المعاصرين، الذين منحوا لها طابعًا عالميًا ورسالة ذات طابع عملي، تواكب التغيرات المتسارعة في الواقع الحديث.

وانطلاقًا من تأملاته في تاريخ الفلسفة، يقرر جيمس أن هذا التاريخ ليس سوى انعكاس “للأمزجة البشرية المتصارعة”، أي أن كل تيار فلسفي يعكس مزاجًا نفسيًا وفكريًا معينًا. فالعقلانية، مثلًا، تمثل نفسًا تواقًا للثبات والنظام، حيث تؤمن بالمبادئ الخالدة وتُعلي من شأن المنطق المجرد. “الرجل العقلاني” وفق هذا المنظور، هو شخص عاطفي في تمسكه بالحقيقة الواحدة، يرى أن إدراكها لا يتم إلا عبر استخدام العقل المجرد بطريقة مثالية.

في الجهة المقابلة، نجد التيار التجريبي الذي يرفض الأحكام المسبقة والمبادئ العامة الثابتة، ويعتمد على ما تمنحه التجربة من معرفة. بالنسبة للتجريبي، لا وجود لحقيقة واحدة مطلقة، بل مجموعة من الحقائق التي تتغير بحسب السياقات والتجارب. لذا، فـ”الرجل التجريبي” أكثر مرونة وأقل تعصبًا، مستعد دائمًا لمراجعة أفكاره في ضوء ما يعيشه ويلاحظه.

أما البراغماتية، فهي تشكل تتويجًا لهذا المنحى التجريبي، ولكن بطريقة أكثر واقعية ونفعية. فالبراغماتي لا يهتم بما إذا كانت الفكرة صحيحة من الناحية المنطقية أو مستندة إلى تجربة ماضية فقط، بل يسأل: “ما النتيجة العملية لهذه الفكرة؟ ماذا تُحدث في حياتي أو في حياة المجتمع؟” فالقيمة الفعلية لأي فكرة تكمن في آثارها، أي فيما تُحدثه من تغيير وتحسين ملموس. في هذا المعنى، البراغماتية تنفتح على كل منابع المعرفة، سواء كانت منطقية أو حسية أو حتى صوفية، شريطة أن يكون لها أثر واقعي يمكن رصده وقياسه.

ولتقريب هذه الفكرة أكثر، يمكن أن نأخذ مثالًا من الحياة اليومية: لو طرحت فكرة كأن تقول “التفاؤل يؤدي إلى النجاح”، فإن البراغماتي لا يُناقش هذه الفكرة من منظور منطقي صرف أو نفسي نظري، بل يسأل: “هل الناس الذين يتبنون التفاؤل فعلًا يحققون نتائج إيجابية؟ هل هناك تحسن في أدائهم؟” فإذا وُجد هذا الأثر، تُصبح الفكرة صالحة ونافعة، بغض النظر عن أصلها النظري.

هذا يؤكد لنا ما ذهبا اليه سابقا عندما اعتبرنا البرغماتية منهجية في التفكير , يكمن غرضها الأساس في نوعية النتائج المتوصل اليها وهو نفس الامر الذي أكده الفيلسوف تشارلز بيرس قبل وليام جيمس في مقاله الشهير “كيف نجعل أفكارنا واضحة؟“، حيث شدد على أن وضوح الفكرة لا يكون بالكلمات فقط، بل بقدرتنا على التنبؤ بنتائجها، وملاحظة الانفعالات وردود الأفعال التي تثيرها، ومدى فائدتها العملية في الحياة الواقعية.

- البرغمــــــاتية والحقيقـــــــة:

عندما اكتشف الإنسان القوانين الأولى في الرياضيات والطبيعة والمنطق، استبدّ به شعور بالإعجاب والدهشة، إذ بدا له وكأنه نجح أخيرًا في فك شفرات العالم، وكشف اللغة التي نُظّمت بها الطبيعة. هذا الانبهار المبكر بالعلم نبع من قدرة تلك القوانين على تفسير ظواهر كونية معقدة بلغة دقيقة، مما جعل الإنسان يشعر أن الحقيقة قابلة للإمساك بها، وأن الواقع يمكن تلخيصه في معادلات وقوانين ثابتة.

لكن مع توالي الاكتشافات وتسارع تطور المعرفة، بدأ هذا الحماس يخفت شيئًا فشيئًا. لم تعد القوانين العلمية تبدو بسيطة أو نهائية، بل أصبحت تتكاثر، تتفرع، وأحيانًا تتعارض فيما بينها. ظهرت نظريات جديدة تناقض ما كان يُعتقد سابقًا، وصار من الضروري الاعتراف بأن أي نظرية علمية، مهما بلغت من دقة أو شمول، لا يمكن اعتبارها “نسخة مطابقة للواقع”. إنها ليست الحقيقة المطلقة، بل أداة لفهم جزئي، ومرحلي، ومؤقت للواقع.

في ضوء هذا التغير، لجأ العلماء والمفكرون إلى إعادة تقييم طبيعة “الحقيقة العلمية”، وخلصوا إلى أن وظيفتها ليست تقديم “الواقع كما هو”، بل تلخيص الحقائق السابقة والتمهيد لاكتشافات جديدة. ومن هنا، لم تعد الحقيقة شيئًا يُكتشف مرة واحدة، بل أصبحت مرتبطة بالممارسة، والتجربة، والسياق الذي تتولد فيه. فالمعرفة ليست محصّلة نهائية بل سيرورة مستمرة، تتطور بتطور استخدامنا لها.

هذا الفهم كان أساسًا للفكر الذرائعي (البراغماتي) كما طرحه كل من فرديناند شيلر وجون ديوي، حيث توصلا إلى أن الحقيقة لا تُحمَل في بدايات الأشياء أو في المبادئ الثابتة، بل في غاياتها ونتائجها. فالحقائق، وفقًا لهما، ليست أشياء نمتلكها، بل هي أدوات نستخدمها لفهم الواقع والتعامل معه. نحن “نحمل الحقائق” معنا، لا بوصفها يقينًا مطلقًا، بل كتجارب قابلة للتعديل، وإعادة التشكيل بحسب ما تقتضيه الحاجة العملية.

في هذا السياق، تظهر الحقيقة كشيء ديناميكي، لا ثابت، كعملية لا كحالة، تتغير بتغير الممارسة التي أنتجتها، وتُقاس بمدى فعاليتها في تحقيق نتائج واقعية ونافعة.

فلطالما عُرِّفت الحقيقة في الفكر الفلسفي بأنها توافق الأفكار مع الواقع، أي أن تكون النظريات والمفاهيم التي نكوّنها عبر تفكيرنا مطابقة لما هو قائم وملموس في العالم الخارجي. هذا التعريف الكلاسيكي يبدو، من حيث المبدأ، محل اتفاق بين المذاهب الفلسفية الكبرى، سواء لدى أصحاب النزعة العقلانية أو أنصار البراغماتية.

لكن، كما يُشير وليام جيمس، فإن موضع الخلاف لا يكمن في تعريف “الحقيقة” بحد ذاته، بل في المقصود من “التوافق” و”الواقع“. فبينما يرى العقلاني أن التوافق يعني تطابقًا صارمًا بين الفكرة والواقع الموضوعي، تميل البراغماتية إلى فهم التوافق بطريقة أكثر مرونة وعملية.

العقلانية، خصوصًا في صورها المثالية، تعتبر أن الحقيقة هي علاقة ثابتة وساكنة بين الذهن والموضوع، وأن “معرفة الشيء هي امتلاكه فكريًا”، أي أن عملية التفكير هي بمثابة تمثّل عقلي مجرد للعالم. وبالتالي، فإن النجاح في التفكير يكمن في الوصول إلى صورة ذهنية مطابقة تمامًا للواقع الخارجي.

أما في المنظور البراغماتي، فإن هذا النسخ الحرفي للواقع لا يكون ممكنًا دائمًا، بل قد يكون حتى غير ضروري. فكما يوضح جيمس، في كثير من الحالات لا تستطيع أفكارنا أن “تنسخ بالتحديد” موضوع تفكيرنا، إما لتعقيد الواقع أو لتغيّره المستمر. ومن هنا، لا تقيس البراغماتية صحة الفكرة بمدى تطابقها الساكن مع الواقع، بل بقدرتها على التجسّد والتفعيل والتعزيز في التجربة.

فالأفكار الصحيحة، وفقًا للبراغماتية، ليست تلك التي تُمثّل الأشياء كما هي فقط، بل تلك التي تعمل، والتي تفيدنا في التعامل مع العالم وتوجيه سلوكنا. هي وسائل لا غايات، أدوات للحياة وليس معايير للتجريد. الحقيقة، بهذا المعنى، تستمد قيمتها من الأثر العملي للفكرة ومن الأهمية التي تحقّقها لموضوعاتها في سياق الممارسة الإنسانية.

بهذا، يتحوّل تعريف الحقيقة إلى شيء ديناميكي ونسبي، يختلف بحسب الموقف والسياق، ويُقاس بفاعلية الفكرة في العالم، لا بثباتها النظري فقط. كما ان الحقيقة هي بالأساس منظومة اجتماعية و نفسية بدرجة الأولى , تختلف من انسان الى اخر ومنه فحديتنا عن الحقيقة ” حديث عن الحقائق بصيغة الجمع “, وبالتالي الحقائق ليست موجودة بشكل تابث بل تصنع باستمرا ” تصنع مثلما تصنع الصحة و الثروة و القوة في مساق الخبرة “[1] , فالخبرات الذاتية و تجارب العالم بقدر ماهي متغيرة بقدر ما ينتقي منها الانسان ماهو الصحيح و ما يسميه حقيقتا , فالحقائق لا يمكن ابدا ان تنفصل عن الواقع وان كل حقيقة في وقت معين انما تولد حقيقة أخرى في وقت اخر بحيت ان الامر شبيه بكرة ثلج تتدحرج الى ان تكبر .

مما ذكرنا سلفا قد يختر ببالنا بان البرغماتيون ينكرون الواقع وهذا ما ذهب به نقد العقلانين لهم , غير ان وليام جيمس يجيب بان البرغاماتيون هم اشد دفاعا و اتباثا للواقع و الكون اكثر من العقلانيين انفسهم , لان الأفكار ببساطة هي حقيقة ترتبط بالواقع فتخيلنا مثلا للساعة يجعلنا محك تساؤل و مفارقة لمنطق الأفكار بين التجريد و الواقع وهل الحقائق تستمد أساسا من الواقع ام انها موجودة سلفا في الذهن ؟

الصحيح عند شيلر هو ما ينجح وديوي يرى انها ما يعطي الرضا , ففي كل الحالات يمكن ان نقول انه ” لا يصح إلا الصحيح و المرضي ” وهذا ببساطة مبدا التحقق البرغماتي .

- البراغماتية و الفلسفة الإنسانية :

تتلاقى البراغماتية مع الفلسفة الإنسانية في تأكيدهما على قيمة الإنسان وقدرته على تحقيق ذاته، حيث تشتركان في فكرة أن الحقائق لا توجد بمعزل عن الإنسان، بل هي جزء من تفاعل الإنسان مع العالم. فالفلسفة الإنسانية ترى أن الإنسان ليس مجرد كائن متأثر بالعوامل الخارجية، بل هو كائن فاعل يستطيع من خلال إرادته وإبداعه أن يحقق معانيه الخاصة ويشكل عالمه. من جانب آخر، تأخذ البراغماتية هذه الفكرة خطوة أبعد، حيث يرى الفيلسوف ويليام جيمس أن الإنسان لا يقتصر على فهم الحقائق فحسب، بل يشارك في خلقها من خلال تجربته المستمرة. جيمس يضيف إلى ذلك فكرة التطور المستمر للمعرفة عبر التجربة، فهو يقسم الواقع إلى ثلاث طبقات: تدفق الأحاسيس، العلاقات التي تنشأ بين هذه الأحاسيس، والحقائق السابقة التي يعتمد عليها الإنسان في تفسير وتشكيل تجربته الحالية. في هذا الإطار، يقول جيمس إن “نستلم قطعة من الرخام لكننا من يصنع التماثيل”[2]، مشيرًا إلى أن الإنسان لا يتلقى العالم كما هو، بل يقوم بتشكيله وفهمه وفقًا لتجاربه وتفاعلاته. هذه الفكرة تشبه إلى حد كبير ما ذهب إليه الفيلسوف إيمانويل كانط في كتابه “نقد العقل الخالص”، حيث يرى أن المعرفة لا تنبع بشكل مباشر من الواقع الموضوعي، بل هي نتاج تفاعل العقل مع الواقع الحسي. هكذا، فإن البراغماتية والفلسفة الإنسانية تتقاطع في تأكيد دور الإنسان الفاعل في تكوين الحقيقة، مع إضافة البراغماتية بعدًا آخر يتمثل في التطور المستمر للمعرفة من خلال التجربة الحية.

نحن نلتقي بالواقع كما هو، لكننا لا نملكه، فكل شيء في العالم نتلقاه وفقًا لوضعياتنا وتجاربنا الشخصية. هذه الفكرة تتسق مع رؤية جيمس التي تؤكد أن فهمنا للواقع ليس ثابتًا أو نهائيًا، بل يتغير ويختلف باختلاف الأشخاص وظروفهم. في هذا السياق، يقول جيمس: “هؤلاء الأفراد بنظر عالم التشريح ماهم إلا كائنات حية…، أما علماء الأنسجة فيقولون لا بل الخلايا المكونة لهم، بينما يقول الكيميائيون بدورهم لا بل الجزئيات…”[3]، في إشارة إلى أن كل وجهة نظر تتعلق بالإنسان أو بالواقع تتفاوت وتعتمد على المستوى الذي يُنظر من خلاله إليه. ما يريده جيمس من هذه المقارنة هو أن الحقيقة ليست شيء ثابتًا أو ثابت الجوانب، بل هي متعددة ومعقدة، وهي تتشكل وتتغير حسب الأبعاد التي نختار أن نراها من خلالها. في النهاية، يرى جيمس أن الإنسان ليس مجرد متلقي سلبي للواقع، بل هو جزء من عملية مستمرة لتفسيره وخلقه بناءً على تجاربه الذاتية.

- البرغماتية و الدين/ الميتافيزيقا / اللهوت …

إن الحداثة الفلسفية قد جاءت بخطابين متباينين في النظر إلى الدين: خطاب علماني يدعو إلى فصل الدين عن السياسة، انطلاقًا من الحاجة إلى بناء إنسان حديث مستقل في تفكيره وخياراته، وخطاب لاديني إلحادي يرى في الدين مجرد تراث إنساني تجاوزته البشرية ولم تعد بحاجة إليه. ورغم أن ويليام جيمس عاش في سياق فكري تميز بصعود نظرية التطور لداروين، والتي زعزعت التصورات الدينية التقليدية حول الخلق وأزاحت هذا السؤال من عقول العلماء، إلا أنه لم ينجرف مع التيار الرافض للدين، بل تمسّك بالمبدأ البراغماتي القائل إن للأفكار قيمتها بقدر ما تُثمره من نتائج في الواقع المادي والنفسي. وعليه، فإن الفكرة الدينية – ما دامت تُقدّم راحة وجدانية وتسهم في تحسين حياة الفرد – فهي صالحة وصحيحة من منظور براغماتي. فبراغماتية جيمس لا ترفض أي فرضية ما دامت تؤدي إلى نتائج ملموسة ونافعة في حياة الإنسان، بل تنظر إلى الدين من زاوية تعددية، إذ لا تمنح الأفضلية لعقيدة دون أخرى، بل تعتبر كل معتقد ديني ذا أثر واقعي ووجداني لدى معتنقيه جديرًا بالاهتمام والاحترام. فكما لا توجد حقيقة واحدة مطلقة في نظر البراغماتية، لا يوجد دين واحد يحتكر هذه الحقيقة. إن الأديان المختلفة، بالنسبة لجيمس، ليست سوى رؤى وتجارب متنوعة في فهم العالم والوجود، وجميعها يمكن أن تكون ذات معنى عميق لمعتنقيها. في عالم يتسم بالتعدد والتغير المستمر، فإن هذه التعددية في الرؤى هي الحصيلة الحقيقية؛ تنوع في الفهم، وتعدد في الحقيقة.

إن البراغماتية تميل إلى ترجيح الإيمان على المنطق في المسألة الدينية، إذ يرى ويليام جيمس أن الإيمان لا يمكن إخضاعه كليًا لمقاييس المنطق والعقل، لأنه يتناول قضايا تتجاوز ما يمكن إثباته أو نفيه بشكل قاطع. بل أكثر من ذلك، فالإيمان ليس مجرد فرضية عقلية يتم تداولها في إطار نظري، بل هو تجربة حية، وجدانية، تؤثر في الكيفية التي يفهم بها الإنسان العالم وموقعه فيه. من هنا، يرى جيمس أن “التجربة الدينية تمنح الأفراد إحساسًا بالمعنى والقوة، بغض النظر عن وجود دليل منطقي على صحة المعتقدات الدينية”، أي أن القيمة العملية والوجدانية للإيمان تتفوق على الحاجة لإثباته عقلانيًا.

في بداية المحاضرة الثامنة المعنونة بـ”البراغماتية والدين”، يؤكد جيمس أن تاريخ الفلسفة انقسم إلى تصورين للعالم: تصور الأحادية monism الذي يفترض وحدة شاملة ومطلقة، وتصور التعددية pluralism الذي يعترف بتنوع التجارب والمعاني، وهو يضع البراغماتية في موقع وسَطي بينهما. ولكي يُوضح هذا الموقع الوسيط، يستشهد باقتباس من البراغماتي الإيطالي بابيني، الذي شبّه البراغماتية بممر في فندق تحيط به غرف متعددة، في إحداها رجل يؤلف مجلدًا عن الإلحاد، وفي الأخرى شخص يتضرع إلى الله راكعًا، لكن كلاهما لا بد له من عبور ذلك الممر للدخول أو الخروج. هذه الصورة تلخص الطابع التعددي والتسامحي للبراغماتية، التي لا تحتكر الحقيقة في اتجاه واحد، بل تفسح المجال لكل التجارب الإنسانية، سواء كانت دينية أو لا دينية، ما دامت تقدم أثرًا وجوديًا للفرد. أما جيمس نفسه، فقد واجه هذا التوتر بين الأحادية والتعددية، بين المطلق والتجربة الفردية، بتبنيه موقفًا وسطًا تجاه فكرة وحدة الوجود pantheism، إذ لم يكن قادرًا لا على رفضها تمامًا ولا على تبنيها دون تحفظ، فاختار ما أسماه بـ”إجازة أخلاقية”، وهو موقف إنساني يعكس تواضعًا فلسفيًا أمام تعقيد المسألة الدينية، معترفًا بأن البحث في هذه القضايا غالبًا ما يؤدي إلى الوقوع في متاهات ومفارقات ميتافيزيقية لا حصر لها، وأن ثقل الحياة الواقعية يدفعه أحيانًا إلى التوقف، لا عن التفكير، بل عن إصدار حكم نهائي.

يقدّم ويليام جيمس تصورًا فريدًا لحرية الإرادة والمادة والوعي، ينبع من روحه البراغماتية وتجريبيته الجذرية، حيث لا ينظر إلى هذه المفاهيم كقضايا ميتافيزيقية مجردة، بل كعناصر حية في تجربة الإنسان اليومية. ففي ما يخص حرية الإرادة، يؤمن جيمس بأنها ليست مسألة تُحسم بالعقل المجرد أو الأدلة القاطعة، بل خيار وجودي يترتب عليه أثر حاسم في حياة الفرد. فالإيمان بأن الإنسان حر، حتى من دون برهان عقلي حاسم، يمنحه شعورًا بالمسؤولية والمعنى، على عكس الحتمية التي يرى أنها تُفضي إلى شلل أخلاقي وفقدان الدافع. من هذا المنطلق، يدافع جيمس عن شرعية الإيمان بخيارات لا يمكن البرهنة عليها، متى كانت ضرورية لحياة الفرد النفسية والعملية. أما فيما يتعلق بالمادة، فإن جيمس لا يعاملها كجوهر صلب ومستقل عن الوعي، بل يرى أنها لا تُفهم إلا من خلال التجربة، وأنها، كغيرها من عناصر الواقع، تُكتشف في سياق تفاعل الإنسان مع العالم. أما الوعي، فهو ليس كيانًا منفصلًا عن المادة أو الذات، بل هو تيار حي من التجارب والانطباعات المتدفقة، يشكّل من خلاله الإنسان فهمه للعالم. وقد عبّر جيمس عن هذا التصور بمفهوم “تيار الوعي”، مشيرًا إلى أن التجربة الشعورية لا تنقسم إلى وحدات منفصلة، بل هي سيرورة متصلة لا يمكن الإمساك بها إلا في لحظتها. بهذا التصور، يتجاوز جيمس الثنائيات التقليدية بين العقل والمادة، بين الحرية والحتمية، ليؤسس رؤية ديناميكية تؤمن بأن الإنسان ليس مجرد متفرّج على الواقع، بل فاعل فيه، يخلق المعنى من خلال تجربته الحرة والحية.

خــــــاتمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة:

ختامًا، يمكن القول إن الفلسفة البرغماتية باعتبارها تياراً بارزا من التيارات الفلسفية المعاصرة , فهي الأخرى اتجهت نحو الهدم و اعداد انتاج كل ما شكلته وبنته الفلسفة الحديثة , وقد جاءت استجابتا لحاجيات الانسان المعاصر , اليومي , فالفلسفات السابقة منذ عهد أفلاطون، ووصولا للفلسفة الحديثة التي فكرة في الانسان من زاوية انه غاية يسمو فوق كل الغايات , اعتبرها البراغماتيون فلسفات ضلت تنظر و اهملة الجانب المهم للإنسان , وهو الجانب العملي و الوجودي حيث ظلّوا فلاسفتها يحلّقون في سماء “ما يجب أن يكون” دون أن يلامسوا واقع “ما هو كائن”. الى جانب ذلك فالبرغماتية تمتل فكر يرجع الى الواقع , الى انسان واقعي وليس انسان مثالي . و ان الحقائق ماهي الى أوهام تساعد الانسان في العيش و المفاهيم التي كان ينظر لها كمفاهيم ميتافزيقية , اصبح ينظر لها في جانبها العملي . وهنا وليام جيمس في القرن العشرين، يقوم بما يمكن اعتباره استكمالًا لمهمّة مكيافيللي، لكن على مستوى الفكر و الواقع، حيث أنزل الفلسفة من برجها العاجي إلى أرض الواقع عبر مساءلة الواقع ذاته . وإذا كان مكيافيللي قد فكك الوهم الأخلاقي للسلطة، فإن ويليام جيمس في كتابه “البراغماتية” وجّه نقدًا عميقًا إلى الأسس العقلانية والمثالية التي قامت عليها الفلسفة منذ قرون، متحدّيًا فكرة أن الفلسفة تبدأ من المبادئ وتنتهي إليها. لقد دعا جيمس إلى فلسفة تبدأ من التجربة وتُقاس بثمرتها، فلسفة لا تبحث عن الحقيقة في المطلقات المجردة، بل في أثر الأفكار على الحياة، في المعنى الذي تمنحه للفرد، وفي قدرتها على تحسين وجوده. وبذلك، يكون جيمس قد قدّم نموذجًا لفيلسوف لا يكتفي بوصف العالم، بل يساهم في تغييره، واضعًا الإنسان – لا المفهوم – في قلب المشروع الفلسفي.

[1] البراغماتية – وليام جيمس ص 197

[2] ص 222

[3] نفس المرجع , ص 228

اكتشاف المزيد من التنويري

اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.