البناء الميتافيزيقي للوجود في فلسفة شوبنهاور

تقديم

اجترح شوبنهاور لنفسه طريقا مختلفا عن عصره، مبينا حدود التفسيرات العقلانية للوجود، فهو الفيلسوف الذي اقتحم بحرقة سؤال الحياة، عبر تشريح جوانبها العصية والمنفلثة، معتبرا أنها أكثر عمقا وتعقيدا من حشرها في تأويلات منطقية تبثر تدفقها وتعددها ما دامت تحوي بين تضاعيفها فيضا من المعاني التي تتجاوز التفسيرات النظرية المتكلسة والجامدة والتي أضحت في نظره مجرد تأويلات سطحية عاجزة عن النفاذ إلى عمق الحياة.

ناهض شوبنهاور كل فلسفة ذو ميسم أحادي تختزل الوجود في اتجاه ميكانيكي حتمي، وتقاربه بوصفه مجموعة من التراكمات التي تتجه بشكل تقدمي نحو غايات محددة لهذا كان معاديا للقراءة الهيجيلية للتاريخ، معتبرا بأنها نموذج للفكر الذي سيطر على الثقافة الألمانية في القرن التاسع عشر وأضر بها بحيث لم تستوعب التعدد والغنى الكامن في الحياة، ودعت إلى اختزالها في رؤية غائية تفاؤلية، وهو ما يحيد عن الأبعاد التراجيدية الحقيقية للوجود التي تنعكس بشكل مباشر على الإنسان.

لقد اتسمت فلسفة شوبنهاور برؤية ميتافيزيقية تراجيدية، تعترف بالصعب والمتناقض، وتضع الفرد أمام رهانات أقوى منه ومن قدراته التي تُرهق وتُستنزف أمام قوة الحياة وجبروتها، وهذا ما جعل فلسفته تتسم بطابع تشاؤمي حيث أُطبق عليها هذا الوصف في تاريخ الفلسفة واشتهِرت به، لكن رغم شيوع هذا التصور حوله إلا أن تشاؤمية شوبنهاور ناتجة عن تأمله لغور الحياة ومحاولة الوصول إلى أساسها الميتافيزيقي وليس مجرد تشاؤم نابع من تجربة ذاتية تنم عن أشكال الخيبة والخذلان التي قد تنتاب المرء في صراعه مع أحداث الحياة.

ينبثق التشاؤم في المنجز الشوبنهاوري عن محاولة مضنية تتجه نحو القبض عن الماهية والحقيقة المحتجبة، وعن جهد دؤوب للإجابة عن سؤال ما الحياة الذي استغرق فكره وكرس له كتاباته، فهو لم ينشغل بقضايا جزئية بقدر ما كان مسكونا بكتابة أطروحة تقدم تصورا متكاملا عن الوجود وتجد إجابة شاملة حوله، وهو المشروع الذي قدمه بشكل مفصل في كتابه ” العالم بوصفه إرادة وتمثلا”(*)، بما هو كتاب يحمل بين ثناياه فهما متكاملا يبرز فيه حقيقة الوجود وماهيته.

انطلق شوبنهاور في مؤلفه من التمييز بين ظاهر العالم وبين باطنه، مؤكدا على أن الوجود في ظاهره تمثل (représentation) ويخضع لمبدأ العلة الكافية، وفي باطنه إرادة (volonté) التي تشكل الجوهر والحقيقة بحيث تنأى(الإرادة) عن مبدأ العلة الكافية وتتجاوزها، فماذا قصد بالتمثل؟ وما معنى الإرادة؟ وما هو تصوره لماهية الحياة وحقيقتها؟

أولا: العالم بوصفه تمثلا:

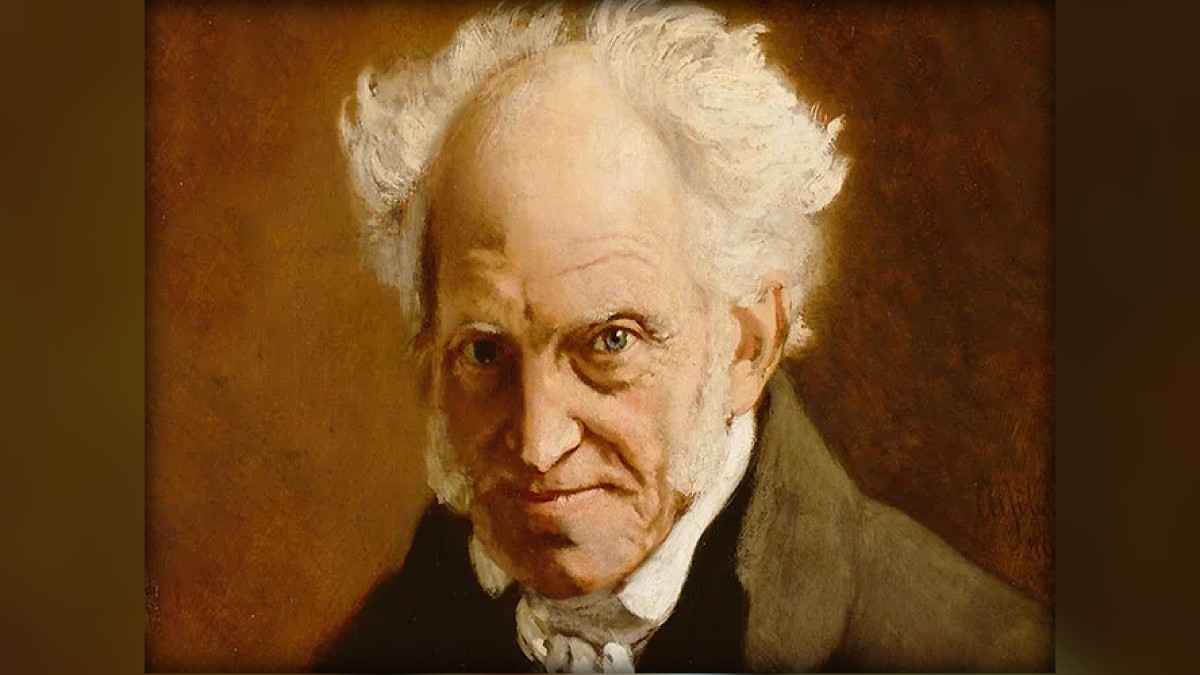

اكتشف شوبنهاور فلسفة كانط بناء على نصيحة أستاذه شولسته الذي أوصاه بقراءته، وبالفعل أقبل على استكناه هذا الفكر الألماني، وعلى إثره أسس رؤية متكاملة حول الوجود تجمع بين ما هو فيزيقي وما هو ميتافيزيقي، ووضعها في مؤلفه الضخم “العالم بوصفه إرادة وتمثلا” الذي يحوي تصوره العام حول الوجود والحياة، بينما تظهر تفاصيل هذه الرؤية مبثوثة في كتبه الأخرى، وهو الكتاب الذي كان مصدر إلهام نيتشه، وألف “ميلاد التراجيديا” تأثرا به.

يبدأ شوبنهاور كتابه بجملة أساسية شكلت مفتاح تصوره للعالم الفيزيقي حيث يقول: “العالم تمثلي(*)، وهذه حقيقة صحيحة بالنسبة لكل كائن حي يدرك، على الرغم من أن الإنسان وحده هو من يستطيع تبليغ هذه الحقيقة من خلال وعيه”[1]؛ لا تنبع إذن عملية المعرفة من الذات أو الموضوع بل من التمثل الذي يشملهما ويفترضهما معًا، وهذه الحقيقة مسبقة وشرط أولي لإنشاء أية معرفة لظواهر العالم، حيث الذات هي جزؤنا المدرك، بينما الموضوع هو ما يمثل أمام الوعي، وعليه، فإن جميع الموضوعات بما في ذلك أجسامنا هي تمثلات لوعينا.

بيد أن الذات لا تتعرف على الأشياء إلا عن طريق إضفاء مقولاتها المسبقة على موضوعات العالم وهي المقولات التي استقاها من كانط: الزمان والمكان والعلية، وأطلق عليها مبدأ العلة الكافية واعتبرها بمثابة القانون الذي يربط بين الأشياء داخل عالم التجربة؛ إذ لا ندرك شيئا إلا في مكان وزمان وفي علاقته بشيء آخر، وبناء على ذلك، ترتبط ظواهر العالم الفيزيقي من خلال قانون عام أسماه مبدأ العلة الكافية، ويتخذ أربع صور وفقا لأنواع التمثلات وهي : الصورة الفيزيقية والمنطقية والرياضية والأخلاقية، حيث قدم أشكال العلة وصورها وبالموازاة حدد نوع التمثل الذي يرتبط بكل صورة:التمثلات أ- أ- الحدسية أو الحسية ويناظرها مبدأ الصيرورة:

تشير إلى تلك التمثلات القابلة للمعاينة الماثلة أمامنا بشكل مباشر إذ يعمل الذهن على ربط العلة بالمعلول، فالظواهر ترتبط مع بعضها البعض، بحيث يستلزم كل ظاهرة وجود ظاهرة تسبقها، وهكذا دواليك إلى ما لانهاية، بدون توقف عند سبب أولي مطلق، والموضوعات الفيزيقية هنا تخضع لمبدأ العلية الخاص بالصيرورة وصورة هذا المبدأ تسمى الصورة الفيزيقية.

ب- التمثلات المجردة وتقوم على مبدأ المعرفة وأداتها في ذلك العقل، وصورة هذا المبدأ هو الصورة المنطقية:

تكون هذه التمثلات على شكل تصورات ينتجها العقل وترتبط ببعضها البعض عن طريق الحكم، ويستند هذا الأخير إما على أساس منطقي صوري تفرضه قواعد اللزوم والاستدلال الصوري، أو على أساس نجده في الإدراك الحسي، يقول شوبنهاور: ” إن ما يعرف على النحو الصحيح من خلال ملكة العقل هو الحقيقة، أعني الحكم المجرد الذي له أساس أو علة كافية، وما يعرف على النحو الصحيح من خلال الذهن هو الواقع، أعني الانتقال الصحيح من المعلول المتمثل في الموضوع المباشر إلى علته، والخطأ يكون مضادا للحقيقة باعتباره خداعا العقل في حين أن الوهم يكون مضادا للواقع باعتباره خداعا للذهن”[2] ؛ يميز شوبنهاور بين الذهن الذي يكشف الواقع، والعقل المنتج للتصورات، لكن لا يعني أنهما منفصلان، بل هما في ترابط مستمر ما دام العقل يستمد معارفه وموضوعاته من الإدراك العياني، فالمعرفة العقلية مهما بلغ تجريدها-في نظر شوبنهاور- تحتاج إلى الإدراكات العينية لتبلغ يقينها، ولذلك يقول: “كل فن أصيل ينبع من معرفة الإدراك العياني ولا ينبع من التصور”[3] ، مما يؤكد أهمية التمثلات الحدسية وعلو شأنها، ودقتها في إدراك العالم الفيزيقي.

ج- التمثلات المجردة المرتبطة بالزمان والمكان:

يجعل شوبنهاور من الزمان والمكان فئة من التمثلات الخاصة، والقانون المرتبط بهذا النوع من التمثلات يسمى مبدأ العلة الكافية الخاص بالوجود، وصورة مبدأ العلة الكافية هنا هي الصورة الرياضية، ويرى في هذا الصدد بأننا نستطيع إدراك الزمان والمكان خالصين، لأنهما سابقان عن التجربة، لكن يستحيل إدراك المادة بدونهما، وهكذا راح يبين -مثل كانط- أن صور الزمان والمكان لا تنتمي إلى الشيء في ذاته وإنما مقتصرة على الوجود الظاهري، أما العلية فما هي إلا وحدة هذين العنصرين:”العلية التي تربط بين ظواهر الطبيعة هي توحد بين الزمان والمكان”[4]، وقد اهتمت الهندسة بالمكان بينما اختص الجبر بالزمان.

د- المشيئة:

يُطلَق على صورة العلة هنا اسم الباعث،”والقانون الذي يحكم أفعالنا هو قانون الدافعية ونحن نعرفه من الداخل”[5]، فالموضوع هنا هو الذات نفسها ليس بوصفها ظاهرة واقعة في الزمان والمكان، وإنما باعتبارها معطى باطنيا، أي ذاتا مريدة والقانون الذي يحمكمها هو قانون الدافعية المُدرَك داخليا ولذا فإن مبدأ العلة الكافية هنا هو مبدأ العلة الكافية الخاص بالفعل، والصورة التي يتخذها مبدأ العلة هنا صور أخلاقية.

إن هذه المبادئ الأربعة: الصيرورة والحكم والزمان والمكان والمشيئة توازي أنماطا من التفكير: التفكير بالعالم المادي المباشر الذي يربط الأشياء من خلال قانون السبب والنتيجة، والتفكير المجرد، والتفكير المنطقي المتعلق بالبنى الرياضية، ثم التفكير الأخلاقي، وهي أنماط تؤسس لأشكال المعرفة المتعلقة بظاهر العالم الذي تدركه الذات بوصفه تمثلا، لكن العالم في جوهره وحقيقته إرادة متحررة من قانون العلة الكافية، ومن هنا نتساءل: كيف أثبت شوبنهاور وجود العالم الموضوعي؟ وكيف توصل إلى حقيقة الشيء في ذاته، أي إلى الإرادة؟

ثانيا: العالم بوصفه إرادة(*):

1-الإرادة بوصفها حقيقة الوجود:

إذا كان لا بد من استكناه باطن العالم والاستدلال عليه من الداخل، فلأن هذا الداخل ينطوي على لغز مستتر منه ينبثق الفهم الحقيقي للحياة، ولذلك فإن الفلسفة منذ القدم تتعقب هذا الجزء العميق الثابت المتخفي وراء الظواهر، وأطلقت عليه كلمات متباينة كالمثال والنومين، وعلى نفس المنوال طفق شوبنهاور يطور المكتسبات القبلية والتراكمات الفكرية الساعية لمعرفة الحقيقة المستترة بين تضاعيف الوجود، والتي على إثرها قد نفسر كل ما يحصل لنا.

يرى شوبنهاور أن الشيء في ذاته (أي الحقيقة الباطنية للأشياء كامنة وراء الظواهر)، لا غنى عنه لفهم الوجود وإدراكه، إلا أن المقدمات التي انطلق منها كانط -في نظره- ليست مقنعة إن لم نقل خاطئة، لأن ما يثبت وجود النومين ليس العقل وإنما التجربة العيانية، التي دائما يعلي شوبنهاور من شأنها.

شكلت التجربة منطلقا لتأملاته الساعية إلى الكشف عن جوهر الوجود، وفي هذا الصدد تراءى له الجسد بوصفه العنصر الذي يكشف هذه الحقيقة الخفية، ذلك أنه يتجلى على نحوين مباشر وغير مباشر، إذ ندركه بطريقة غير مباشرة بوصفه موضوعا خاضعا لمبدأ العلة الكافية، تسري عليه قوانين العالم الفيزيقي، كما نتعرف عليه بشكل مباشر بواسطة الاستبطان الذي نكتشف من خلاله أن كل ما يعترينا من مشاعر وتقلبات أساسه الإرادة؛ فالجسد ندركه خارجيا بوصفه تمثلا وندركه داخليا باعتباره إرادة.

هكذا انطلق شوبنهاور من الجسد ليثبت أن الوجود له ظاهر خاضع للعلة الكافية، وباطن يقع خارج الزمان والمكان والعلية، يقول شوبنهاور: “يتبدى الجسم للإدراك العياني الذهني بوصفه تمثلا أي بوصفه موضوعا من بين الموضوعات، ويكون خاضعا لقوانين تلك الموضوعات ولكن الجسم يتبدى أيضاعلى نحو مختلف تماما أعني بوصفه ما يكون معروفا بطريقة مباشرة لكل فرد، وهو ما يشار إليه عندئذ بكلمة الإرادة”[6]، فماذا يقصد بالإرادة؟ وما هي تجسيداتها؟

انشغل شوبنهاور بسؤال الحياة أكثر من سؤال المعرفة، ولعل فلسفته بمجملها هي إجابة عن سؤال ما الحياة؟ والذي أراد إثبات أنها إٍرادة مرتبطة بالشر ومغمورة بالصراع والرغبات المستمرة، هذه الإرادة ليست فعلا إنسانيا يستند للعقل والوعي، بل هي إرادة عمياء لا واعية موجودة في الإنسان والحيوان والنبات والجماد بدرجات مختلفة، وتشكل نواة الوجود وحقيقة الحياة.

وبناء عليه تبرز الإرادة بوصفها الحقيقة الكامنة وراء جميع عناصر الوجود، إلا أننا لا ندركها إلا عبر تجلياتها في الواقع المادي ونعجز عن ملامستها بشكل مباشر، حيث نتعرف عليها بوضوح في الظواهر البشرية، وتصبح غامضة كلما انحدرنا في سلم الأنواع من الحيوان ثم النبات فالجماد، وهكذا تعتبر الإرادة هي الجانب الموضوعي من الوجود والذي لا يمكن إدراكه إلا بواسطة تجليه في ظواهر العالم.

بيد أن الانتقال من الإرادة إلى الظواهر يحتاج إلى عنصر ثالت هو المثال، وهنا استدعى شوبنهاور أفلاطون الذي ساعده على حل إشكالية العلاقة بين الظاهر والشيء في ذاته، فالإرادة وحدة، لكن ” ليس بالمعنى العددي، بل بالمعنى الوجودي، والمعنى العددي هو الذي لا يقال إلا في مقابل الكثرة، أما المعنى الوجودي فيقال إطلاقا لا نسبيا، ويدل على البساطة وعدم القابلية للتجزيء والانقسام”[7]، فكيف تستحيل هذه الوحدة تعددا ما دامت الوحدة الوجودية غير قابلة للانقسام؟

تتجلى الإرادة موضوعيا في المثل وارتباطها بهذه الأخيرة هو ما يضفي عليها طابع التعددية؛ فمهما تعدد الأفراد فإنهم يتشاركون في صورة النوع الذي تتحقق فيها الإرادة موضوعيا، وهذا يعني أن الإرادة لا تتبدى بشكل مجرد وإنما من خلال تجليها داخل الصور، أي إن الإرادة واحدة وكلية وكاملة توجد بشكل كامل في جميع الأنواع لكن تتعدد تجلياتها عندما تظهر فيزيقيا، يصرح قائلا:”من خلال الإرادة ندرك الماهية الأصلية للوجود الظاهري، والتي تنتمي إلى ماوراء الظواهر أي الوجود الميتافيزيقي”[8].

تشير الإرادة إذن إلى وحدة الوجود، أما التجزيء فهو صنع إنساني يضفيه العقل من خلال مقولاته، هذا التجزيء نفسه يتحول إلى نضال أعمى بحثا عن شيء مفقود، وعندما يقع التجزيء الذي نراه في التمثل يدمر الموجود ذاته، وفي هذا المعرض قدم شوبنهاور تشبيها يعبر عن حياة التجزيء الإنسانية، بحيث استعار نملة البولدوج الأسترالية التي ينفصل جسدها إلى نصفين، فتدخل في معركة مميتة بين رأسها وذيلها، وقد وظف هذه الاستعارة بغرض إثبات التشرذم الذي يطوق عالم التمثل الخاضع لمبدأ العلة الكافية، والكامن في الحياة اليومية للفرد.

تعبر حياة الفرد عن معاناة التقسيم، فهو مشدود إلى ميتافيزيقا الإرادة الكلية الأصلية، وفي الوقت ذاته مكبل بمقولات العقل وبالوجود الفيزيقي الذي يضعه داخل وهم الفردية، إذ يجد نفسه عاجزا عن الانسلاخ من “الإرادة” بقدر عجزه على تكسير أغلال العلة الكافية التي توجهه كلما حاول إدراك وجوده.

تشكل الإرادة جوهر الوجود، وقد سخرت جميع الكائنات لخدمتها لذلك لا تتعب، فبينما يتعب العقل والجسد وجميع الأجهزة، تستمر الإرادة، التي نلمسها في ركض الحيوان لالتهام الفريسة، في مخاض الأم وآلامها وهي تنشد استمرار النوع، في التضحية، في كل سلوكاتنا، فالجميع يستشعر الارهاق والألم ولا يستطيع التوقف أو قتل الرغبة، بل والأكثر من هذا لا أحد منا يدرك لماذا يرغب؟ قد يدرك العلة وراء رغبة جزئية لكن لا يعي لماذا يرغب في العموم، وما الجدوى من كل ما يفعل.

أسفرت هذه الرؤية عن مجموعة من النتائج المرعبة التي أسست لتشاؤم عميق، فعندما ننظر إلى الإرادة العمياء بوصفها جوهرا يصبح الوجود عبثيا وخال من المعنى، وتتراءى لنا جميع الكائنات تلهث داخل سيل جارف بدون توقف أو غاية، آنذاك نستشعر الخيبة والأسى والإنهاك الأبدي، ما دمنا نصارع ونناضل من أجل شيء غير محدد لا نعرفه، ونسير دون وجهة، لنعيش حالة تيهان وحزن لا نهائي.

يعكس تشاؤم شوبنهاور تفسيره للحياة الذي يعتمد على الإرادة وتأثيرها على التجربة الإنسانية، فهو ليس مجرد تشاؤم عابر أو ناتج عن إحباط فردي، بل هو تشاؤم مبرر نظريا وفلسفيا ف”قد أعطى تشاؤمه الأساس النظري وعمل على تأصيله ميتافيزيقيا، وبالتالي لم يجعل من الشر واقعة عارضة أو طارئة في العالم بل واقعة جوهرية، لها أسس تقوم عليها “[9]، ومن ثمة تنم تشاؤميته عن نظرة تأملية عميقة تكشف عن المعاناة والعمق التراجيدي للوجود.

نستخلص إذن أن الألم هو قدر الإنسان الذي لا مناص منه، فهو يعاني التشظي الذي طاله من خلال فعل المعرفة ومقولات العقل، “فعندما يقسم مبدأ العلة الكافية هذه الإرادة العمياء إلى شظايا فإنه يترتب على ذلك وجود كثرة من الأفراد المندفعين مفتقدي الوعي والمتصارعين على الدوام” [10] وهذه هي تراجيديا الإنسان الذي يجد نفسه وحيدا تائها، وفي الوقت نفسه يعيش مشدودا إلى هاوية الإرادة التي لا تريد إلا ذاتها وتبتلعه في قسوة عارمة، غير أن الإرادة لا تتحكم في الإنسان لوحده، وإنما هي نواة الوجود التي تحرك جميع الكائنات، لكن فيما تختلف الإرادة في الإنسان عن باقي الأنواع الأخرى الموجودة في الطبيعة؟

2 – الإرادة في الإنسان

عندما يتأمل المرء ذاته ويستبطنها فإنه لن يتعرف على حقيقته وجوهره فقط، وإنما سيتعرف على جوهر العالم وماهيته، حيث إنَّ الإنسان هو جزء من هذا العالم يتقاسم الوجود مع باقي الموجودات، لهذا تتجلى حقيقة هذا الوجود من خلال الإنسان كما تنكشف في باقي الموجودات الأخرى، ومن ثمة يمكن للإنسان الاتصال بحقيقة الكون إن كان على صلة جوهرية بوجوده الداخلي، وهذا ما دفع شوبنهاور إلى الانطلاق من الإنسان ليثبت وجود الإرادة وقد انطلق تحديدا من الجسم.

إن أول عنصر تتجلى فيه الإرادة بشكل واضح هو الجسم بحيث تشكلت جميع أجهزته لخدمة نوع من الرغبات والحاجيات: “فالأسنان والبلعوم والأمعاء هي جوع متجسد، وأعضاء التناسل هي دافعية جنسية متجسدة، والأيدي المتشبثة والأقدام المسرعة تناظر الجمود الغير المباشر للإرادة التي تعبر عنها تلك الحركات”[11]؛ وضعت الطبيعة جسدا لخدمة الإرادة والعقل نفسه يخدمها، وكل ما يقوم به الإنسان من جهد هو من أجل خدمة الإرادة وهذا ما يجعله شقيا، يقول:” الإرادة مثل الشيء في ذاته تشكل الماهية الحميمية الحقيقية للوجود الإنساني، لكن تفتقر في الآن نفسه إلى الوعي، لأن هذا الأخير يتحدد بالعقل الذي يعتبر عارضا بالمقارنة مع ماهيتنا”.[12]

هكذا تغدو الإرادة المفتقرة للوعي والعقل سببا للشقاء، لأنها تجعل الوجود عبثيا وتراجيديا لا غاية له سوى إشباع إرادة نهمة، أما الإنسان لا يحوز استقلاليته وحريته ويظل تابعا لها، محققا لأغراضها، وما يفضح هذه التبعية هو تعطشه الدائم وسعيه المستمر في تحقيق رغبات لا تنضب، ودفاعه المستميث عن الحياة وفراره من الموت.

يناقش شوبنهاور الموت الذي يطرح مفارقة أساسية: فالإنسان يصارع من أجل الاستمرار ويهاب الموت، بينما يعيش في ألم وأسى وقلق وتعب فما الذي يجعله يتشبث بالحياة ويخاف الموت؟ أليس في الموت استكانة وتخلص من أغلال الرغبة؟ يرى شوبنهاور أن سبب الخوف من الموت ليس العقل، لأنه يكفي التأمل قليلا ليتبين أن ما يتعب وما يخيف هو الحياة وليس الموت ما دام هذا الأخير عدما، والعودة للعدم ليس بالأمر المفجع، لكن ما يدفعنا نحو البقاء والاستمرار هو إرادة الحياة، وهنا يبرز سؤال أساسي: لماذا لا يختار الفرد الانتحار احتجاجا على الإرادة؟ ولماذا لا يوثر عدم الإنجاب للقضاء على النوع؟

يرى شوبنهاور أن الانتحار هو إثبات للإرادة ما دام إثباتا للألم، والقضاء على الفرد لا ينقص من تدفق الإرادة، فمن يكثرت بفرد داخل هذا الكون اللانهائي؟ أما الإنجاب فقد قامت الطبيعة بحبك مؤامرة نطلق عليها اسم الحب، ووضعت أجهزة تناسلية لتحقيق الغرض، والدليل على ذلك في – نظر شوبنهاور- أنه مهما بلغ شغف العاشق فإنه يبتغي تملك معشوقه جسديا لأنه يسعى إلى استمرار نوعه فيه، وما لوعة المحب إلا ترجمة لخيبة أمله في تحقيق هذا المرام الذي هو هدف الإرادة نفسها.

إن الغرض من الحب هو الجنس بينما غاية الجنس هو استمرار النوع الذي هو تجل للإرادة، فأن تعشق شخصا معناه ترى فيه الصورة المثالية لاستمرار النوع من تناسق الملامح، وفطنة، وذكاء… كما يمكن استشفاف نفس المؤامرة داخل الأمومة التي قد تصل في بعد الأحيان حد التضحية بالذات، والإبقاء على الآخر لأن ما يهم هو النوع وليس الفرد، وبناء عليه تعمل الإرادة في حياة الإنسان بوصفها محركا لكل أفعاله وأفكاره، بحيث يقع في شراكها، مثل العنكبوت الأرملة، ويعيش في دوامة الإشباع والألم، هذا الإشباع هو نفسه مولد الألم، لكن هل يمكن التحرر من الإرادة؟ قبل أن نجيب عن هذا التساؤل، سنتبين بداية تجسد الإرادة في الطبيعة، محاولين الإجابة عن التساؤل الآتي: إذا كانت الإرادة واحدة فلماذا تختلف تجلياتها في الإنسان عن باقي عناصر الطبيعة الأخرى؟

ج – الإرادة في الطبيعة الخارجية

توجد الإرادة كاملة في جميع عناصر الطبيعة؛ في الحيوان والنبات والجماد: “إنها القوة التي تولد براعم النبات وبها ينمو، بل القوة التي يتشكل بها البلور، والقوة التي تجذب المغناطيس(…)إنها قوة الجاذبية في النهاية التي تمارس تأثيرها بشدة في كل مادة، فتجذب الحجر إلى الأرض، وتجذب الأرض إلى الشمس”[13] والمقصود أن الإرادة توجد داخل كل قوة عمياء في الطبيعة كما توجد في الأفعال الإنسانية، والاختلاف الموجود بين هذه الأنواع هو اختلاف في الدرجة وليس اختلاف في الجوهر، لكن لماذا نعثر على الفرادة في الإنسان ولا نكاد نتبينها في الكائنات الأخرى؟ وما الذي يميز الإنسان ليكون مميزا بفرادته مادام في ماهيته لا يختلف عن باقي عناصر الوجود؟ يرى شوبنهاور أن سبب الفرادة هو العقل “العقل هو مصدر الفرادة والتعدد، بينما الإرادة هي مصدر الوحدة في الكائنات”[14] ، فارتباط الإرادة بالعقل تجعل الفردية تبرز، إذ نلمح كل فرد مختلف عن الآخر، وفي الوقت نفسه مرتبط به وشبيه له، ومعنى هذا أن الإنسان يحمل في ذاته مثالين: مثال النوع ومثال الفرد “يمكن اعتبار كل شخص بمثابة ظاهرة من ظواهر الإرادة محددة وموسومة بطابع معين على نحو خاص، بل يمكن اعتباره إلى حد ما بمثابة مثال خاص”[15]، وبالمقابل تقل الفردية في الحيوان إلى حد انعدامها في النبات والجماد، اللذان لا يحملان سوى مثال النوع.

إذن العقل هو سبب تضخم الفرادة التي تضاعف من شقاء الإنسان بالمقارنة مع الحيوان، ذلك أن كل واحد ينظر إلى ذاته بوصفه كلا لكن عندما يقارن فرديته بالوجود يندثر ويتلاشى ويصير لا شيء، فما هو الحجم الميتافيزيقي الذي يحوزه الفرد بالمقارنة مع الكون في شموليته؟ بينماهذه الثنائية تكاد تتلاشى في ظواهر الكون الأخرى.

تخبو الفرادة في الحيوان ولا تندثر، لأنه يمتلك إدراكا حسيا وذهنا، لكنه بفتقر إلى العقل الذي يتميز به البشر، في هذا السياق يُرجع شوبنهاور القصور العقلي للحيوان إلى اللغة التي ترتقي بالحسي نحو التصور، وهذا الافتقار هو الذي يمنعه من التفكير المجرد والقدرة على التأمل في الماضي والمستقبل والتحليل النقدي للواقع، ونتيجة لذلك يعجز على أن يصبح كائنا عاقلا مثل الإنسان، معتمدا فقط على الإدراكات الحسية للتنقل والتفاعل مع عالمه، بينما يتمتع الإنسان بقدرة فريدة على التفكير والتصور والتخطيط والتواصل باستخدام اللغة، وهو ما جعله كائنا عاقلا.

من الواضح إذن أن الإنسان هو الكائن العاقل المعاني مادام يعيش ازدواجية مدمرة، لكن هل يمكن تحقيق الانعتاق من هذه المعاناة؟ يجيب شوبنهاور بأن الانعتاق ممكن عن طريق التخلص من سبب المعاناة المتمثل في الإرادة، ويحدد طريقين: الفن وأخلاق الزهد، فالأول تحرر مؤقت من الإرادة بينما الثانية تخلص كلي من الإرادة.

3– الانعتاق بين الفن والأخلاق.

- الانعتاق في الأخلاق:

يستطيع الإنسان التخلص من الإرادة والوصول إلى الحياة الأخلاقية “عندما يدرك أن العالم الذي يعيشه شر، وأن إرادته هي مصدر شقائه، وأن الفردية وهم وخداع، عندئذ يزيح عن عينيه حجاب الوهم أو ستار المايا، فيرى الأشياء على حقيقتها”[16]، تتحقق هذه القفزة من التجزيء إلى الوحدة عن طريق تأمل سلوك الناس وأمانيهم، والتي نكتشف من خلالها مدى شقائهم جراء رغباتهم، حيث نلمح حركاتهم المرهقة سعيا وراء تحقيقها، آنذاك نعي أن الشقاء لا يتعلق بعدم الإشباع، ولا ينبثق من رغبتي أو رغبة الآخر وإنما مصدره الرغبة عموما.

ينتج عن إدراك هذه الحقيقة، التخلي عن التشظي ليتحد الفرد مع ألم ومعاناة العالم متعاطفا مع أحزان الآخرين، فجميع أحزان وعذاب الموجودات هي بمثابة معاناة الشخص “لأن الطبيعة الإنسانية الداخلية التي يشترك فيها جميع البشر تحمِّل نفسها ذنب كل المعاناة الموجودة في العالم، ومن خلال وضع الوعي البشري في الاعتبار، فإن الوعي الأخلاقي سيُدرك أنه يحمل جميع خطايا وذنوب العالم على عاتقه”[17] وفي هذه المرحلة يصل الفرد إلى المشاركة الوجدانية، مندمجا داخل أفراح وأحزان جميع الناس.

يبدو مما سبق أن شوبنهاور يقترب من المسيحية، وهذا الشيء لم ينكره؛ ففي الفصل الثامن والستين من كتابه “العالم بوصفه إرادة وتمثلا”، أكد بشكل صريح بأن أفكاره تتوافق مع جوهر الدين المسيحي رغم إلحاديته، إذ ارتأى أن الإنسان ليبلغ الانعتاق عليه الحد من رغباته وتجاوز أنانيته نحو التعاطف مع الآخر، مادام تجزيء الإنسان إلى أفراد هو مجرد وهم ناجم عن تطبيقات العقل القائمة على مبدأ العلة الكافية، بحيث يولد هذا المبدأ اعتقادا ينبني على وهم الانفصال وكأن الشخص عندما يرتكب خطأ ضد شخص آخر، فإنهما شخصين منفصلين.

إن هذا التجزيء الذي قام به العقل والذي اقتضته علاقات السببية أسفر عن نتيجة أخلاقية حيث يتم النظر إلى شخصين وكأنهما منفصلين تماما ومستقلين عن بعضهما البعض، في حين أن الأفراد جميعهم تجليات لعنصر واحد أولي غير قابل للتجزيء وهو الإرادة، ليصل الإنسان إلى الخلاصة التي استلهمها من كتابات الأوباشا(*) “أنت هو أنا “وهذا الوعي الأخلاقي يكسر الفردي نحو الكلي.

إن الخطوة الأولى للانعتاق إذن هي الشفقة والتعاطف ما دمنا جميعا نعاني لسبب مشترك لكن لا يتحقق الانعتاق من الإرادة إلا بعد ممارسة الزهد في أقصى مداه، أي ألا تريد شيئا، وتخمد الإرادة في ذاتك، هنا يدرك شوبنهاور صعوبة الأمر إذ “ليس هناك مكان للهدوء التام أو السكينة الدائمة، ولكن هناك دائما محاولات من أجل الاحتفاظ بتلك الحالة من الهدوء والسكينة”[18]، ولعل هذا ما يفسر إعجاب شوبنهاور بالبوذية(*) الساعية إلى السكينة بعيدا عن ملذات الحياة، وكذلك إعجابه بفكرة الخلاص في الدين المسيحي “لأنه يرى أن مغزاها الباطني يؤكد ويؤيد نظريته في إنكار الإرادة: فمذهب الخطيئة الأصلية هو توكيد الإرادة، ومذهب الخلاص بالتكفير عن الخطايا هو إنكار الإرادة وهما الحقيقة الكبرى التي تقوم عليها المسيحية”[19] إذ تثبت الخطيئة شقاء الإرادة بينما ينكرها الزهد.

إن حديث شوبنهاور عن الزهد بما هو انعتاق، هو في حد ذاته صراع مع الإرادة، لاسيما وأن هذه الأخيرة تصارع من أجل الظهور ولا تخمد بشكل كلي و يكابد العقل من أجل التحرر منها لكي يكون سيدا، وهي مهمة صعبة لأن الإرادة تهدد حتى الزاهد، والتخلص منها معناه العمل ضد الطبيعة، فهل هناك من يستطيع أن يكون خارج طبيعته؟ لذلك يمكن القول بأن خلاص الإنسان من الإرادة وشقائها عن طريق الفن هو في حدود الإمكان بالمقارنة مع الزهد، لأنه تخلص مؤقت وغايته المعرفة وليس العدم.

- الانعتاق في الفن:

حظي الفن بمكانة خاصة في فلسفة شوبنهاور، لأنه يحمل بين طياته رؤية ميتافيزيقية للوجود، ويجيب عن سؤال ما الحياة؟ وينفذ برقة إلى عمقها وماهيتها، فإذا كان العلم يكشف عن الظواهر الخاضعة لمبدأ العلة الكافية متقصيا القوانين الثابتة التي تربطها، فالفن يميط اللثام عن جوهر الوجود المتحرر من مقولات الزمان والمكان والعلية، لذا يسمو الفن على العلم مادام هذا الأخير يبقى لصيقا بالظاهر بينما يقتحم الفن الباطن، في هذا السياق يقول: “ليست الفلسفة وحدها قادرة على النفاذ إلى عمق إشكال الوجود، بل يستطيع الفن أيضا فعل ذلك”[20].

كما يتفوق الفن على الأخلاق لأن هذه الأخيرة تقترح حلا خارج الحياة، تهرب من بؤس الحياة من خلال اعتزال الحياة، بينما الفن “ليس طريقا خارج الحياة، بل هو طريق للخلاص، داخل الحياة نفسها، فالفن واحة أو راحة مؤقتة في الحياة”[21]، وكأننا نرتاح من الحياة داخل الحياة، لكن “لا يتفوق على الفلسفة بل يرتبط بها بحيث تختص هذه الأخيرة بترتيب أصل أصيل في أشكال خطابية ولذلك أصبحت ترتبط الفلسفة بالفن بعدما كانت علما مع أفلاطون وهيجل”[22]، وفي هذا السياق “يعرف شوبنهاور المعرفة الفلسفية والفنية بوصفهما معرفة الفكرة ويعارضهما بالمعرفة العلمية”[23]، وبناء عليه يحوز الفن مكانة خاصة تساوق مكانة الفلسفة وتنافسها لأنه يحقق الانعتاق من الإرادة ويحرر الذات من وطأتها، لكن كيف يحقق الفن غايته؟

يتخلص الفن من الإرادة عن طريق معرفتها داخل المثل، فالفنان وحده يستطيع إدراك هذه المثل عندما يتحول إلى ذات عارفة خالصة متحررة من الإرادة غايتها المعرفة وليس إشباع الرغبة، وما يخول له ذلك هو كونه عبقريا، إذ ينطلق الفن من منهج العبقري الذي يتيح للفنان إمكانية إدراك المثل، والتعرف على الكلي في الجزئيات، لكن ماذا يعني شوبنهاور بالمثل؟ وماهي شروط العبقرية التي تسمح للفرد أن يصير فنانا؟

تأثر شوبنهاور بالنظرية الأفلاطونية حول المثل، فكلاهما استخدما المثال بمعنى النموذج الكلي للنوع والذي تندرج تحته الجزئيات، لكن يختلفان في كيفية تجسيد هذه المثل وطرق إدراكها؛ حيث يقع المثال بالنسبة لأفلاطون بمنأى عن الإدراك الحسي والتجربة العيانية(*)، ويقتضي الوصول إليه التأمل العقلي خارج الواقع الحسي الذي لا يحتوي أية حقائق، والصعود في عملية تجريدية تنقل الذات من التجريبي إلى العقلي بالاعتماد على الجدل الصاعد.

أما بالنسبة لشوبنهاور ارتأى بأن المثال كامن في العالم المحسوس، ويمكننا إدراكه داخل التجربة الحسية وبين ثنايا الوجود المادي، فهو مندرج في كل عنصر من العناصر الواقعة تحت التجربة العيانية، ويختلف “المثال” أو “الفكرة” عن “الشيء في ذاته” لأنه يشير إلى الخصائص الموضوعية للأشياء، والمشتركة بين أفراد النوع، وبناء عليه إذا أردنا إدراك تصور شوبنهاور حول الفن يجب أولا التمييز في البناء الميتافيزيقي للوجود بين ثلاث عناصر:

- الإرادة بوصفها جوهرا واحدا لا نعرفها في ذاتها.

- تموضع الإرادة داخل المثال المرتبط بالقوة الطبيعية والأنواع الطبيعية، ونصل إلى حقيقته عبر الفن والفلسفة.

- عالم الكثرة والفردية المحيطان بالتجربة اليومية والمعرفة العلمية.

واستنادا إلى ما سبق يمكن للفنان رؤية النموذج الكلي في الجزئيات وتناوله بوصفه موضوعا لعمله الفني، أي يستطيع الفنان الحقيقي أن يدرك حدسيا هذه النماذج ويقدمها للجمهور بطريقة تعكس جوهر الأشياء والتجارب الإنسانية، يقول: “يملك الفنان المعرفة الأولية والأكثر أهمية وهي المعرفة الحدسية التي تدفع الذات إلى إعادة إنتاج المثال، هكذا يتولد الرسام والنحات التي تبدو لهم المسافة بين المثال العام والإبداع قصيرة”[24]، وفي هذا المعرض يشير شوبنهاور بأن إدراك المثال هو بعيد عن منال الإنسان العادي العاجز دوما عن معرفة الشيء دون إضفاء مقولة الزمان والمكان والعلية كما لا يستطيع التخلص من رغباته التي يسقطها على الأشياء، وبالتالي تحول هذه العناصر دون إدراكه المثال بما هو تجل موضوعي للإرادة.

وهنا نجد شوبنهاور يتجه نحو مسار جديد، يقلب فيه التراتبية بين العقل والإرادة، لأن إدراك المثال يقتضي التخلص من الإرادة وتأمل العالم تأملا نزيها، وما يقصده هو إسكات الرغبات بحيث تعلو الذات العارفة على الرغبة، وينتصر العقل ولو مؤقتا على الإرادة؛ فرغم أن شوبنهاور يؤكد تبعية العقل للإرادة إلا أن عقل الفنان يسود رغبته، لذلك لا يخضع الفن للمنفعة وللمصلحة ما دام خاليا من الإرادة، فهو تأمل نزيه وموضوعي يقوم به العبقري.

خاتمة:

إن الأطروحة الشوبنهاورية حول الوجود تجد مسوغاتها في التمييز الميتافيزيقي بين ظواهر الأشياء والشيء في ذاته بحيث ارتأى بأن الأولى تقع في حدود العقل ويبلغها العلم من خلال مبدأ العلة الكافية المنطوية على الزمان والمكان والعلية بوصفها مقولات قبلية يضفيها العقل على الأشياء ويدركها انطلاقا منها، أما الثاني (الشيء في ذاته) فالوصول إلى حقيقته مشروط بالتحرر من هذه المقولات التي أضحت عائقا أمام تحصيل معرفة موضوعية بالوجود.

اتسمت هذه الرؤية بطابع فلسفي قائم على الشك فيما يقع أمام فكرنا ووعيينا والاستعاضة عنه بمعرفة عميقة تتجاوز مستوى التحليل العقلي النظري لأنها معرفة منطوية على حدس عميق تنكشف أمامه تراجيديا الوجود، النابعة من الإرادة بوصفها قوة لا واعية تدفع الكائنات إلى التصارع والمضي بدون هدف وبشكل عبثي، فالإرادة تتحكم في جميع الكائنات وتبسط قبضتها عليها ولا تبتغي من هذا الأسر سوى ذاتها.

بيد أن الوصول إلى هذه الحقيقة والتعرف على فحوى الألم والرعب الكامنين بين تضاعيفها، يقتضي السير في طريق مختلف عن العلم الذي يبقى حبيس مبدأ العلة الكافية وبالتالي لا يتجاوز الظواهر، وهو الطريق الذي يتم اجتراحه عبر تجربة وجودية تمتح من الفن ومن أخلاق الزهد، حيث بين شوبنهاور بأن الإنسان يستطيع بلوغ الحقيقة الموضوعية المحتجبة انطلاقا منهما.

وبذلك أعلى من شأن الزهد والفن، موضحا أن الزاهد يصل إلى ماهية الوجود ويعانقها لأنه تحرَّر من الإرادة، ولم يعد يريد شيئا، بحيث يخول له إسكات صوتها ومحوها من أفقه تأملها بشكل موضوعي، مدركا أن الموجودات جميعها واقعة تحت شراك الإرادة التي تبتلع دون توقف كل الأفراد، من هنا يتشكل التعاطف ويعتزل الزاهد كل الرغبات.

بيد أن هناك طريقا آخر، يفسح لنا المجال لمعرفة الوجود في حقيقته، متعلق بالفن إذ يتحرر الفنان بشكل مؤقت من الإرادة مما يتيح له المجال للوقوف أمام المثال الكامن في الشي بوصفه التجلي الموضوعي للإرادة؛ فكل فن أصيل ينقل لنا حقيقة الأشياء ويعبر عنها في حدسية جمالية ومعنى هذا أن الفن في فكر شوبنهاور هو خطاب الحقيقة بحيث ينقل لنا بشكل موضوعي الحقيقة الثاوية في أغوار الوجود والمتجسدة في المثل الكامنة في الأشياء.

وبصفة عامة يمكن إجمال رؤية شوبنهاور حول الوجود في الخلاصات الآتية:

- ساهم شوبنهاور في بناء تصور ميتافيزيقي يميز بين ظاهر بوصفه تمثلا، وباطنه باعتباره إرادة.

- يدرك الإنسان ظواهر الأشياء عن طريق العلم متوسلا في ذلك العقل المرتبط بمبدأ العلة الكافية، بينما يصل إلى الحقيقة الموضوعية للوجود انطلاقا من الزهد والفن اعتمادا على الحدس، بمنأى عن المقولات القبلية المتعلقة بالزمان والمكان والعلية.

- ساهم شوبنهاور في بلورة تصور فريد يجعل من الفن خطابا للحقيقة يقدم لنا الأشياء بشكل موضوعي، وهو ما أضفى على الوجود طابعا جماليا بحيث أضحت الأشياء في ذاتها جميلة والفنان بعبقريته يدرك ذلك.

- رغم أن ماهية الوجود هي الإرادة التي تستعبد كل الموجودات وتسخرها لخدمتها، بحيث تطبق قبضتها على الأفراد وتزج بهم في ألم لا نهائي، إلا الإنسان يملك خياربن للتخفيف من حدة الألم وربما التخلص منه، ومقتضاهما اعتزال كل الملذات والرغبات والزهد بشكل نهائي، أو تأمل الألم وإدراك الحقيقة التي يطمسها والتعبير عنها بصيغ جمالية أصيلة.

- إن الفن هو إمكانية متاحة في الحياة مقارنة مع الزهد الذي يصعب تحقيقه لاسيما وأن محاولة إخماد الإرادة بشكل نهائي قد تؤؤل إلى الفشل مادامت الإرادة أقوى من الإنسان، بينما ينطوي الفن على إخماد مؤقت قد يتطلع إليه العبقري الذي تتراءى له المثل من وراء ظواهر الأشياء متحررا من الزمان والمكان والعلية.

قائمة المصادر والمراجع:

- شوبنهاور، آرثر “العالم بوصفه إرادة وتمثلا” المجلد الأول، ترجمة سعيد توفيق، المشروع القومي للترجمة، العدد 1075، القاهرة- مصر، الطبعة الأولى، 2006.

- محمد توفيق، سعيد “ميتافيزيقا الفن في فلسفة شوبنهاور“، دار التنوير للطباعة والنشر، بيروت- لبنان، الطبعة الأولى، 1983.

- بدوي، عبد الرحمان “شوبنهاور”، وكالة المطبوعات، الكويت.

- روبرت، فيكس “شوبنهاور”، ترجمة سعيد توفيق، مؤسسة خليف للنشر والتوزيع،الطبعة الأولى، 2017.

- Schopenhauer, Arthur « le monde comme volonté et comme représentation », traduit par Auguste Burdeau, Librairie Félix Alcan, Paris.

- Schaeffer, Jean-Marie « L’art de l’âge moderne: l’esthétique et la philosophie de l’art du 18ème siècle à nos jours », Gallimard, Paris-France, 1992.

(*) تُرجم المجلد الأول للعربية، بقلم سعيد توفيق الذي يعد من أهم المفكرين في العالم العربي المهتمين بفكر شوبنهاور، حيث أنجز حوله أطروحة دكتوراه “ميتافيزيقا الفن في فلسفة الفن”، والتي أسعفتنا في فهم التصور الجمالي لشوبنهاور، بينما المجلد الثاني لم يتم ترجمته لهذا تطرقنا إليه في نسخته الفرنسية.

(*) يشير التمثل إلى الكلمة الألمانية (Vorstellung)، والتي طرحت صعوبة كبيرة على مستوى الترجمة، فالترجمة الإنجليزية القديمة مثلا ( The World as Will and Idea ) ترجمت ” Vorstellung” ب ” Idea “، وهي كلمة تبعد كثيرا عن المعنى الفعلي للكلمة الألمانية Vorstellung، الذي تنطوي على دلالة أوسع، ولهذا فإن E.F.Payne يفضل ترجمة هذه الكلمة إلى تمثل représentation، لأنها تغطي المعنى المقصود الكامن في اللغة الألمانية، ولأن كلمة Idea الواردة في الترجمة الانجليزية القديمة قد تحدث التباسا مع كلمة مثال والتي يتكرر ذكرها في مؤلف شوبنهاور.

كما نجد بعض الباحثين العرب قد ترجموا Vorstellug إلى امتثال ومن أبرزهم عبد الرحمن بدوي، وتكاد هذه الترجمة أيضا تضيع المعنى الأساسي للمفهوم، وذلك لأن هناك فروقات دقيقة بين الامتثال والتمثل: فالأول يعني أن الشيء قائم هناك أمام الوعي أو الذهن لا أكثر، وهي بذلك تخلق نوعا من الانفصال بين الشيء والوعي، أما كلمة تمثل فهي تذهب إلى أبعد من ذلك،لأنها تعني مثول الشيء في الوعي، وأنه لا يقوم إلا من خلال هذا الوعي أو إدراك الذهن له، وهذا المعنى الأخير يستقيم وكتابات شوبنهاور.

للتفصيل ينظر إلى: محمد توفيق، سعيد “ميتافيزيقا الفن في فلسفة شوبنهاور”، دار التنوير للطباعة والنشر، بيروت- لبنان، الطبعة الأولى، 1983

[1] شوبنهاور، آرثر“العالم بوصفه إرادة وتمثلا” المجلد الأول، ترجمة سعيد توفيق، المشروع القومي للترجمة، العدد 1075، القاهرة- مصر، الطبعة الأولى، 2006، ص55.

[2] المصدر نفسه، ص84- 85.

[3] المصدر نفسه، ص 133.

[4] المصدر نفسه، ص65.

محمد توفيق، سعيد “ميتافيزيقا الفن في فلسفة شوبنهاور“، ص47. [5]

(*) إرادة (Volonté): “لا تشير إلى المفهوم العادي المألوف لهذه الكلمة، بل تشير إلى رغبة ملحة لا تهدأ، وقوة عمياء لا عاقلة أو اندفاع أعمى يحرك كل شيء وبه يتحقق وجود جميع العناصر وتستمر في الحياة”، أنظر: سعيد توفيق”ميتافيزيقا الفن في فلسفة شوبنهاور”، ص 26.

[6] شوبنهاور”العالم بوصفه إرادة وتمثلا“، ص194.

بدوي، عبد الرحمان”شوبنهاور“، وكالة المطبوعات، الكويت، ص218.[7]

[8]Schopenhauer, Arthur « le monde comme volonté et comme représentation », traduit par Auguste Burdeau, Librairie Félix Alcan, Paris, p 1201.

سعيد توفيق“ميتافيزيقا الفن في فلسفة شوبنهاور“،ص 31. [9]

روبرت، فيكس“شوبنهاور“، ترجمة سعيد توفيق، مؤسسة خليف للنشر والتوزيع،الطبعة 1، 2017، ص125.[10]

[11] شوبنهاور”العالم بوصفه إرادة وتمثلا “، ص 206-207.

[12] Schopenhauer « le monde comme volonté et comme représentation », p1042.

[13] شوبنهاور”العالم بوصفه إرادة وتمثلا “، ص208.

سعيد توفيق“ميتافيزيقا الفن في فلسفة شوبنهاور“، ص62.[14]

شوبنهاور“العالم بوصفه إرادة وتمثلا”، ص 239. [15]

سعيد توفيق“ميتافيزيقا الفن في فلسفة شوبنهاور“، ص87.[16]

ينظر الفصلان 64و65 من كتاب” العالم بوصفه إرادة وتمثلا”.[17]

(*)هي مجموعة من الكتابات الفلسفية في مجال العقيدة والحكمة الهندية القديمة، وتتضمن شرحا لكتب الفيدا المقدسة التي تقع في أربعة كتب باللغة السنسكريتية القديمة.

للتفصيل يمكن العودة إلى: روبرت فليكس”شوبنهاور“، ص10.

[18] سعيد توفيق“ميتافيزيقا الفن في فلسفة شوبنهاور“، ص93.

(*) عبرشوبنهاور في أكثر من سياق عن إعجابه بالبوذية، ففي متحف مقتنيات شوبنهاور ببرلين(كما تبدى في عام 2006)، نجد أن الغرفة التي تحتوي على مكتبة آرثور هيبشير(1897-1985)، المتخصص في شوبنهاور، تبدو مرتبة بشكل درامي، حيث ينتصب وسط جدرانها التي تملؤها الكتب تمثال كبير لبوذا يتبدى فيه الطابع المتخفي. كما ان غرفة مكتب شوبنهاور بفرانكفورت قد اشتملت أيضا على تمثال لبوذا كان قد مضى على إنتاجه مائة عام، ولقد طلب شوبنهاور هذا التمثال من باريس، وأقدم على طلائه بالذهب قبل وفاته بثلاث سنوات. أنظر، روبرت فيكس”شوبنهاور“، ص10.

[19] المرجع نفسه، ص95.

[20]Schopenhauer « le monde comme volonté et comme représentation », p 1302.

[21] سعيد توفيق“ميتافيزيقا الفن في فلسفة شوبنهاور“، ص99.

[22] Schaeffer, Jean-Marie « L’art de l’âge moderne: l’esthétique et la philosophie de l’art du 18ème siècle à nos jours », Gallimard, Paris-France, 1992, p237-238.

[23] Ibid, 239.

(*) يرى شوبنهاور بأن أفلاطون لم يستطع التمييز بين التصور وبين المثال، لذلك جعل هذا الأخير في قبضة العقل وليس الحواس.

[24]Schopenhauer « le monde comme volonté et comme représentation » , p 1268.

اكتشاف المزيد من التنويري

اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.