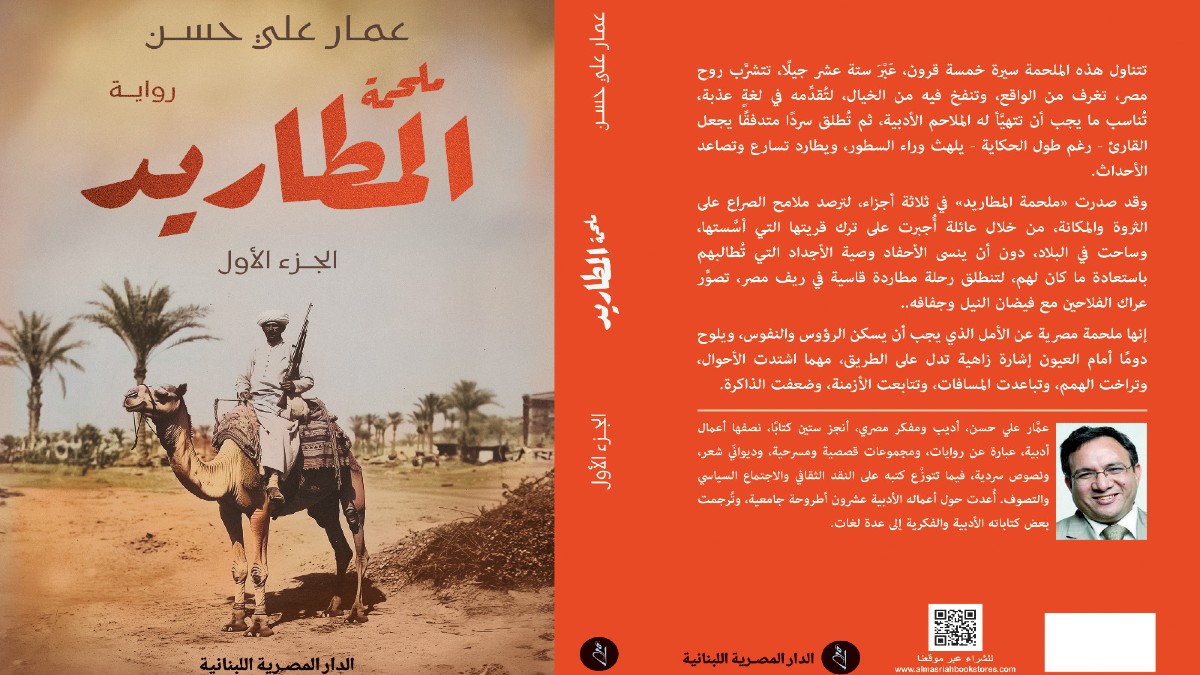

في ثلاثة أجزاء صدرت ملحمة “المطاريد” للكاتب عمار علي حسن عن الدار المصرية اللبنانية بالقاهرة، متخذة من ريف مصر العامر بالحكايات مكانها، فيما يمتد زمانها خمسة قرون، تحديدًا منذ أوائل القرن الخامس عشر الميلادي وحتى عام 1919، وفكرتها الأساسية هي الصراع على الأرض والمكانة بين البشر، وحلم العودة الذي يسكن رؤوس وقلوب ونفوس عائلة أجبرت على ترك قرية أسستها، وساحت في البلاد، دون أن ينسى الأحفاد وصية الأجداد التي تطالبهم باستعادة ما كان لهم من أرض وجاه وصيت.

المطاريد تذكرنا علي الفور بالقصة الفرعونية الشهيرة (الفلاح الفصيح ) التي يشكو فيها الفلاح من المظالم التي يتعرض لها ، ثم بقصيدة ( هز القحوف في شرح قصيدة أبي شادوف ) والتي ألفها محمد بن عبد الجواد بن خضر الشربيني، والكتاب شرح لقصيدة هزلية كتبت بالعامية لشرح معاناة الفلاح المصري في العصر العثماني ، ثم رائعة الدكتور عماد هلال ( الفلاح والسلطة والقانون ) تلك الدراسة التي جسدت الظلم الواقع علي الفلاح المصري .

تنقسم الملحمة إلى ثلاثة عشر فصلًا، كل منها يحمل جزءًا، أو حكاية ضافية متصلة من مسيرة عائلتين متصارعتين في قرية متخيلة تقع في صعيد مصر، ومنها يمتد تنقل أفراد العائلتين في رحلة مطاردة قاسية من المنيا شمالًا وحتى أرمنت جنوبًا، وبين جبال هضة البحر الأحمر والصحراء الغربية الموازية لهذه المساحة في الوادي االخصيب، ثم إلى القاهرة حين ينتقل بعض الأبناء للدراسة في الأزهر، وآخرون للهروب من العار، أو لبيع المحاصيل وشراء العبيد من سوق الجلابة.

تحكي الملحمة بالأساس حكاية فلاحي مصر مع فيضان النيل حين يهجم خفيفًا أو عفيًا، وتنافس وجهاء الريف على الثروة والمكانة، وأثر قرارات السلطة على وضع المزارعين، بدءًا من معرفة مصر أول طريق الملكية الخاصة في أيام السلطان برقوق، وحتى أعلن الباشا محمد علي نفسه المالك الوحيد لأرض مصر، وما بينهما من نظام الالتزام الذي فرضه العثمانيون. لكن السلاطين والأمراء المتعاقبين، وكذلك قراراتهم وإجراءاتهم وتحكماتهم المتوالية، تبقى في الخلفية السردية باهتة، فالملحمة معنية بتشكيل العائلات الريفية وفق ما تفعله السلطة، وبأثر ذلك على البسطاء من الأجراء وأصحاب الملكيات الصغيرة جدًا وأصحاب الحرف.

مع التفاصيل الصغيرة التي تنبئنا بعراك الناس مع الفيضان والجفاف، تولد منافسة ضارية، تعلو لتصير صراعًا مريرًا بين عائلتين، تسميان “الصوابر” و”الجوابر”، الأولى تعود إلى جد كان جنديًا في جيش السلطان، لكنه رفض المشاركة في البغي والقتل فهرب، وصار أجيرًا في الأرض، ليتوالى نسله حتى يصل إلى شاب اسمه “رضوان” أنقذه صاحب وسية مهاب غامض من الفيضان الذي اقتلع نجعهم، ورماه فوق ربوة عالية، مودعًا إياه لدى مجذوب يسكن خصًا بسيطًا، ويتفرغ فيه للعبادة، ليبدأ رضوان، بعد أن يأتي إليه المجاذيب، رحلة زراعة أرض منسية، تنمو على ضفة النيل الغربية، فيكبر معها، ويصير وجيهًا، يسكن سرايا، وله خدم وحشم وعشق للنساء.

وحين يغزو العثمانيون مصر، ويفرضون نظام الالتزام، يعينونه ملتزمًا على أرض كان يملك بعضها وبعضها كان منتفعًا منه، ويعطون شطرًا منها لشخص أخر اسمه “إبراهيم الجابر”. وبعد تعايش لم يدم طويلًا، ينشب صراع بين العائلتين، حين ينحاز “غنوم الصابر” إلى المزارعين في التصدي لعسف وطمع “يونس الجابر”، فيقوم الأخير بخطف “سالم ابن غنوم” مستعينًا بعصابة من “الفلاتية” تسكن الجبل.

مع هذا الحدث تتغير المصائر تمامًا، فيطرد “غنوم” الجوابر من القرية التي تغير اسمها من “نجع المجاذيب” إلى “الصابرية”، لكنهم ينتظرون أيام ضعف “الصوابر” ليعودوا بعد أن يدفعوا رشوة كبيرة لسنجق المماليك، ليبدأوا هجمة مضادة يستولون فيها على القرية، ويغيرون اسمها إلى “الجابرية”.

و”الصوابر” الذين تاهوا في البلاد، لا ينسون حلم العودة، الذي تجسده حكايات تقصها العجائز على آذان الصغار، فيحفظونها ويرددونها لمن بعدهم، فلا ينسونها وهم ينتقلون من بلد إلى آخر، من قرية خصيبة إلى جبل قاحل، أو أطراف مدينة. وتجور عليهم الأيام فيفتقرون ويقفون على حافة العوز، ثم يبدأ جيل منهم رحلة صعود من جديد، يصل إلى قمة التمكن، ويهم أن يعود إإلى “الصابرية”، لكن في لحظة خائنة غادرة ينهار كل شيء، ليعودوا إلى نقطة الصفر، لكن لا يسقط حلم العودة، إنما يعملون من أجله، فيجمعون المال والعزوة من جديد.

أسرة واحدة من العائلة، هي التي بقيت مخلصة للوعد أكثر من غيرها من الأسر، تنقلت في البلاد، وتقلبت في الأحوال، لكن كان على نسلها أن يعمل دومًا على تجميع نثار العائلة، التي تفرقت في الصعيد، وتقدم الزمن ببعضهم فنسي الوعد، وتباعدت علاقته بالجذور، وألهته الحياة القاسية عن استعادة المكانة الغاربة.

أُضطر من حملوا مسؤولية العودة في هذه الأسرة أن يتنقلوا في المهن من زراعة الأرض إلى التجارة، إلى البحث عن الذهب في مناجم الصحراء الشرقية، ثم العودة إلى الزراعة من جديد. بعضهم عمل أجيًرا عند غيره، بالفلاحة أو بوكالة تجارية، وأحدهم صار في وقت من الأوقات رئيس عصابة معتصمة بالجبل. وهناك فرع عمل بالتدريس في الأزهر، ورثه من جيل إلى جيل، وبالتجارة في خان الخليلي، ليعاني من عسف الفتوات وبطشهم.

على التوازي لم ينس “الجوابر” ما جرى لهم، فتمسكوا بالبقاء، مستعدين أن يفعلوا أي شيء في سبيل ذلك، من قتل وسرقة وحرق ودسائس وتحايل ونصب، حتى آل الأمر إليهم، وتمكنوا من الأرض، واقتربوا من أمراء المماليك، وحرصوا على دفع أموال الالتزام. لكن نسلهم لم يخل من أشخاص طيبين، ما إن يصلوا إلى رأس العائلة ويفتحوا باب التسامح، حتى يؤول الأمر إلى شخص شرير منهم، فيعيد الحكايات القديمة الغارقة في التعصب والثأر والانتقام.

عبر الحكايات يفتح المسار رويدًا رويدًا أمام “الصوابر” حتى تأتي اللحظة التي انتظروها للعودة إلى “الصابرية” بعد أكثر من ثلاثة قرون من مغادرتها مضطرين على يد ثلاثة شبان منهم، يدخلون القرية متحايلين، ويتوسلون بمصاهرة كبار “الجوابر” وبالعمل في أرضهم منتظرين أن تسنح لهم فرصة العودة إلى التمكن والصدارة.

لا تمضي رحلة العائلتين منفصلتين، أو حتى متوازيتين، إنما تتداخل الأحداث داخل النص، وتتقارب الشخصيات في نقاط تماس عابرة، ويجري الحوار على الألسنة، وتتدفق الأحلام، وتولد الحكايات، وتكبر حتى تصبح أسطورة يتغنى بها الشعراء على الرباب في الأفراح والمقاهي. لهذا ينتهي كل فصل بمقطوعة من فن “الواو” قام بنظمها المؤلف نفسه.

في قلب الأحداث هناك خيط ممتد عبر الزمن، إلى جانب الملتزمين والفلاحين، إنهم المريدون من أتباع الطرق الصوفية، أولئك الذين يتتابعون على سكنى زاوية في القرية، تركها المجذوب الأول، وظلت تنادي عبر القرون ساكنيها، الذين يأتون إليها من عند الأقطاب الكبار مثل أبو الحسن الشاذلي وعبد الرحيم القنائي وأحمد الفولي. تظل الزاوية طوال القرون التي تجري فيها هذه الملحمة مكانًا لتلطيف الأجواء الملتهبة بالأحقاد، وتبقى منحازة إلى الغلابة، ونقطة التقاء السماء بالأرض، وملجأ للسابلة والضائعين، والهاربين من الجوع، وهجوم الفيضان من ذوي الحاجات والمعدمين.

وتطل من بعيد وجوه الفلاحين الأجراء، خلف أكتاف أصحاب الالتزام من كبار الملاك والعمد وأمراء المماليك ثم الضباط وموظفي الحكومة فيما بعد، لترسم لوحة اجتماعية وإنسانية مصرية بامتياز. إنهم المهمشون الذين ظلوا عبر تاريخ مصر يقدمون بلا انقطاع، دون أن يأخذوا سوى الفتات. يأتي محتل ويذهب آخر، تقوم سلطة غاشمة، وتسلم زمام الأمر لأختها، ويبقى هؤلاء صامدون، ببطونهم الضامرة من الجوع وأجسادهم التي لا تسترها أسمالهم البالية، لتظل الحياة على أرض النيل مستمرة، ونعرف طرفًا من الإجابة على السؤال الكبير، الذي يطاردنا دومًا عن صبر المصريين وتحملهم الطويل.

يفيض الخيال في هذه الملحمة كثيرًا، ليحولها إلى أسطورة، فالعائلتان هنا مخترعتان، وكذلك الشخصيات كلها، الكبير منها والصغير، الرئيسي والثانوي، والحكاية الطويلة كلها لم تُقبتس من تاريخ العائلات في مصر، لكن التفاصيل والصور والخلفيات والسياقات والمحطات التاريخية وتقلبات السياسة هي بنت الواقع، فقد لا يكون هناك من يسمون “الصوابر” و”الجوابر” قد سكنوا صعيد مصر، ودار بينهما صراع، لكنهما، على اختراعهما، يشبهان الكثير من العائلات الريفية سواء في الصعيد أو الدلتا.

إن هذه الملحمة مزيح من الواقعية السحرية والواقعية التاريخية، ففي وسط الغرائب والعجائب يجود السرد بشخصيات سمعناها ورأيناها، وقرأنا عنها في كتب التاريخ، وفي الاجتماع، وبقي أمثالها من الزمن لنراها رؤى العين في أيامنا هذه.

شخصيات متنوعة بين العمد والمشايخ والخفر والمزارعين والصيادين والمراكبية والنجارين والحدادين والعبيد والخدم والخادمات والتجار والباعة الجائلين والبائعات، ومعهم الأٍسواق والوكالات التجارية والقيساريات، ويوجد اللصوص والنصابون والغواني والسكاري والمساطيل والعسس والشعراء الشعبيون من رواة السير، وعمال المناجم من مصر والسودان وإثيوبيا، والجند الذين يفعلون ما يؤمرون، ومنهم أهل الوادي من سكان الريف والحضر وبدو الصحاري، وهناك أهل البلد والأجانب من العثمانيين أو الحبش أو الشركس والروس وغيرهم، وتنتمي الشخصيات بالتناسب إلى الأديان الثلاثة في مصر خلال زمن الملحمة وهي الإسلام والمسيحية واليهودية، ولذا طالما نجد الشيوخ والقساوسة والأحبار، ومعهم المساجد والكنائس والمعابد، إلى جانب الزاوية المنفتحة على الكل.

في الملحمة تظهر عصابات الجبل، التي كانت تسمى “الفلاتية”، في مصر حتى ستينيات القرن العشرين فسميت “المطاريد”، على أن لها دور مهم طوال السرد، إذ أن الجبل كان دومًا ملاذًا للهاربين من “الصوابر” بحثًا عن حماية أو مال، وكان رجاله سندًا لـ “الجوابر”الذين استخدموا رجال العصابات في تحقيق بعض أغراضهم، لكن مفهوم “المطاريد” هنا يتجاوز هؤلاء، فهو يشمل الصوابر في غربتهم وتشردهم وتشتتهم عبر القرون، ويضم أيضًا الأجراء الذين تطارهم الحياة، وترميهم على هامشها عبر التاريخ، يعانون من الجوع والجهل والمرض، وفيها حرافيش القاهرة الذين يطاردهم غشم فتوات ظلمة، والمطاردون أيضًا علماء دين من نسل “الصوابر” كان يطرحون آراء مغايرة للسائد والمكرور فتم طردهم إلى خارج الأزهر. وهم بعض الخدم والعبيد الذين يرميهم الدهر بعيدًا إن مات مخدوميهم وأسيادهم، وهم في كل الأحوال أولاد البلد الذين يحرمهم الغريب من خيراتها.

إن الملحمة هي تطور، من دم ولحم، للمجتمع الريفي والمديني المصري عبر خمسة قرون، نرى معها كيف أخذ التحديث يضرب وجه الحياة، فانتقل الناس من الكتاتيب إلى المدراس، ومن الالتزام إلى التملك، ومن السفر عبر المراكب النيلية إلى ركوب القطار، ومن بيوت الطين التي يأكلها الفيضان في ثوان معدودات إلى بيوت من حجر قادرة على الصد.

هذا التحديث المادي الذي يتسرب إلى الريف عبر وجهائه أو جهد الحكومة، لا ينهي الآفات القديمة التي تجعل الناس مطاردين، سواء بقوا أجراء في أرض كبار الملاك، أو امتلكوا مساحات ضيقة من الأرض، أو انخرطوا في الوظائف الحكومية التي اتسعت فيما بعد، ليصبحوا مدرسين وإداريين وقضاة شرعيين، أو انخرطوا في تمردات على الظلم، لم يجنوا منها سوى الانكسار، ليصبح انتصارهم الأعرض هو الإبقاء على المجتمع المصري قائمًا في تماسك عجيب.

تتشرب الملحمة الروح المصرية، عبر ستة عشر جيلًا، وتستفيد مما جرى على الأرض، وتتابع مع الزمن من رؤى وتدابير، وتنفخ فيه من الخيال الكثير، لتجمع بين المعرفة بالريف المصري في قرونه البعيدة، والمتعة التي صاحبت رحلة عائلة مسكونة بوعد قديم، وتجلت في اللغة العذبة التي تلامس الشعر أحيانًا، وتناسب ما يجب أن تتهيأ له الملاحم الإنسانية، وكذلك في السرد المتدفق، الذي يجعل القارئ، ورغم طول الحكاية، يلهث خلفها.

تأتي نهاية الملحمة مفتوحة، رغم عودة “الصوابر” إلى قريتهم، وتمكنهم فيها من جديد، فالصراع بين البشر على الثروة والنفوذ لن ينتهي، و”الجوابر” الذين خرجوا من القرية لشتات جديد، لن تجعل الحكايات المسكونة بالأحقاد صغارهم ينسون أيضًا حلم العودة، المسربل بالأساطير التي تتوالد بلا توقف.

ما سبق جعلني أتذكر حكايات جدتي لأمي حكمة سلام التي حملت ذاكرتها روايات وحكايات عن الفلاح، وصراع الأسر على الأرض حتى وصل إلى القتل، وسم الحيوانات وغير ذلك، وهذا الموروث وغيره كم كانت

هنا كحاجة ماسة لتسجيلها كموروث شفهي تاريخي لا غنى عنه، وللأسف فإن الأجيال التي حملت هذا الموروث رحلت عنا، وقليلون هم من بقوا يحملون هذا الإرث ، فهل نستطيع أن نسجل ما لديهم .

اكتشاف المزيد من التنويري

اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.