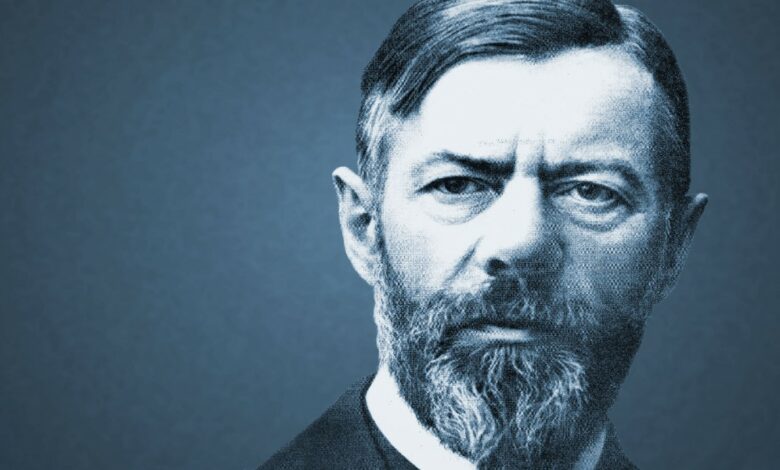

عقلانيَّة فيبر أو البيروقراطيَّة كحداثة

تتبع مسارات مشروع «ماكس فيبر» ضمن القراءات التي أقامها أمثال «رايمون آرون» و«أنطونيو كدنز» و«ميكاييل لويي» و«رندول كولنز» و«جوليان فرند»، ومعهم أجيال أخرى من المهتمين بالسوسيولوجيا والتاريخ والاقتصاد والقانون والسياسة والأخلاق، تؤكد في المُنتهى أنه مشروع لم يكتمل، وأن فيبر ترك خلفه جدلا أكثر من تركه لأطروحة يمكن وضعها في خانة المُنتهية، لعدة اعتبارات أهمها بلا شك موته المفاجئ وهو في سن صغيرة. ما يعني أن ما جرى تداوله بشأن موقفه من الحداثة وكل مقولاتها، بدءًا من مديح البيروقراطية، لا يعدو أن يكون تمهيدا، كان فيبر يسعى من ورائه للمرور إلى مرحلة «التفكيك»، وهو الذي كان نيتشه أستاذه، وحريصا على تغليف التعريف والفهم الموضوعي بالنقد، للقول بأن الزمن المعاصر هو أيضا زمن فقدان الحرية والمعنى، وزمن تفكيك السحر الذي ينتهي إلى حالة من التيه والضياع، لكن وقبل أي نقد ممكن يُؤَوِّل فيبر ويُقَوِّلُه، يبقى الثابت هو انطلاقه من رؤية كانت تسعى إلى فهم الحداثة، وتعريف مداخلها الكبرى، بالانطلاق أساسا من عمله على البيروقراطية، كمنظومة تَعَقُّل تقودنا إلى تعميم «الحداثة».

يقود هذا التعميم في ظنه إلى إبراز التتويجات التي ترسخت بفضل هذه العقلانية الغربية، والتي بفضلها وضعت الحداثة أرجلها على الأرض الصلبة التي وفرتها العقلانية الإدارية والتنظيمية؛ بما في ذلك الرأسمالية ذاتها، التي توجت نموذجيتها بالنسبة لفيبر حينما أقرت تصوراتها على عقلانية حديثة[1]، قائمة في صميمها على “تقدير العوامل التقنية الأكثر أهمية، والمرتبطة بالسمات الخاصة بالعلم الحديث، لا سيما بعلوم الطبيعة القائمة على أساس الرياضيات والتجريب العقلاني”[2]، ومنتهى هذا التعقل كان في التشكل الإداري الذي اتخذته كأساس لها، إذ في اعتبار فيبر “وحده الغرب من استخدم في نشاطه الاقتصادي، نظاما تشريعيا وإدارة بلغت مستوى من الكمال القانوني والصوري”[3].

هكذا تكون البيروقراطية تتويج نهائي للصرامة العلمية، ولو في سياق نظري صوري، يصب في خدمة النظام الإداري وترتيباته، بنوع من الشمولية، التي تلم شتات الموضوعات كلها، بدءً من الشق الاقتصادي لهذه الحداثة الغربية ممثلة بنظامها الرأسمالي؛ مرورا بعقلنة فكرة الدولة ذاتها[4]، وأيضا بالنظام الديمقراطي باعتباره تعبيرا عن الأفق السياسي المحبب عند حداثيي المنظومة الغربية، وصولا لموضوعات الدين والتدين وما يلازمها من أسئلة أخلاقية وروحية -بمعانيها التي طرحها في كتابه المركزي “الأخلاق البروتستانتية والروح الرأسمالية”؛ وفي النهاية يكون هذا الإطار النظري والعلمي الوسوم بكونه نظاما بيروقراطيا بمثابة الدائرة المغلقة التي تحتوي كل الأجزاء الموجودة بنوع من الصرامة والدقة.

يعني هذا أن البيروقراطية بالنسبة لفيبر هي محل ثقة، وتختزل صورة التنظيم العقلاني للزمن الحديث؛ لكونها تنقل السلطة من منطقها التقليدي، إلى نموذجيتها العلمية المؤسسة على تراتب موضوعي، يحافظ على الحرية الشخصية من متاهات السلطويات التقليدية، ويجعلها محمية بإطار قانوني يسندها، إذ لا تكون السيادة في التداول البيروقراطي دلالة على الإلزام والإجبار، وإنما هي دلالة على التمتع بالإرادة الإنسانية في التدبير؛ ما يعني أن فيبر قد “وصف الشكل البيروقراطي للسيادة كأعقل نموذج للتنظيم”[5]، وعقلانيته تأتي من هذا الأفق التحرري الذي منحه لفكرة التراتبية، التي تحولت بمقتضى التنظيم البيروقراطي إلى سلطة مقننة ومعقلنة ومنضبطة بإطار قانوني يحميها.

وتكمن أوجه العقلانية في قدرة البيروقراطية على مجاراة الخصوصية المعقلنة للزمن الحديث، في كل ما يتعلق بها من موضوعات، لأنها تنحو نحو التخصص والجدارة والاستحقاق، باعتبارها سمات ترتكز على منطق الكفاءة والجهد، لا على التراتبية الاجتماعية والأسرية، وهي أيضا غير خاضعة لأي الزامات أو إشراطات محسوبة على فكرة الشرف أو البطولة أو الزهد، كما في المجتمعات السابقة، ويعود هذا التميز إلى كون أن “بيروقراطية الدولة الحديثة، مثلها مثل النظام الاقتصادي الرأسمالي، تتميز بتمركز القوى الاقتصادية والعسكرية، وكذلك بتقسيم العمل واختصاص في التكوين”[6]؛ أي أنها رؤية فوق اعتبارية للوجود الإنساني، وتستند على منطق العمل والجهد، ولا تأخذ في الحسبان الاعتبارات التي تخرج عن سياق ما يمكن ملامسته وقياسه بشكل كمي وعلمي.

ليس هذا وحسب؛ بل إن البيروقراطية بالنسبة لفيبر هي النظام الذي يسمح بالتعبير الحر والصريح عن هذه “الإرادة الفردية” في إطار “الفعل الاجتماعي”، إذ لا تتوقف عن منحه هذه الروح العلمية في تدبير الارتباطات الاجتماعية، وفق تراتبية مُفكَّر فيها؛ وبالنسبة له يعد “التسيير البيروقراطي الوسيلة الخاصة التي يمكن بها تحويل “الفعل الجماعي” إلى “فعل اجتماعي” منظم بصفة معقلنة”[7]؛ إذ تسمح منهجيتها العلمية بتكريس البعد التنظيمي والاجتماعي، فهي لا تعبر عن تصور الجماعة وتنظيم التراتب والمهام فقط، وإنما تفضي إلى نوع من التكافل الاجتماعي؛ لأن الموظف يكون في حالة وجود هذا النظام مرتبط بنظام إداري واحترافي، ماديا ومعنويا[8]، عكس الهيكلة التي يخضع لها في الأنظمة الأخرى، والقائمة على منطق الوجاهة الشخصية بالأساس.

ولربما يكون تعديد الأوجه المميزة للبيروقراطية بمثابة التكرار شبه الكلي لأطروحات فيبر المركزية، والتي أجمعت على فكرة واضحة، على الأقل في مدخلها العام تقول بالتميز الكلي لهذا النظام، دونا عن غيره. والسبب الأساسي الذي حسم تميز هذا النظام يعود إلى “تفوقه التقني الخالص على أي شكل آخر. فحال هذا الجهاز البيروقراطي المتطور تماما بالنسبة لهذه الأشكال-ويقصد الأشكال الإدارية الأخرى كنظام النبلاء وسيادة الأعيان- هو شبيه بحال الآلة إزاء الأنواع غير الآلية في الإنتاج. في كل من الدقة والسرعة والوضوح والإلمام بالملفات والمثابرة والكتمان والتوحد والطاعة الصارمة والاقتصاد في الاحتكاك والتكاليف المادية والشخصية”[9]؛ وبإطلالة سريعة سيبدو أن هذه الشروط هي ذاتها التي يتأسس عليها المنطق الحديث؛ إذ ليست الحداثة إلا نوع من الوضوح والسرعة والدقة وغلبة الآلة؛ وبهذا المعنى تصبح البيروقراطية وكأنها نوع من الاختصار النظري للحداثة برمتها.

وهذا يفيد أن البيروقراطية هي ذاتها تحتاج إلى مراقبة صارمة، لتأكيد سريان عملها بشكل فعلي مع مبادئها الموجهة[10]، كما في الإمكانية الدائمة لتحولها إلى رؤية معقلنة لواقع إداري لا يتماشى بشكل منسجم مع النظام الديمقراطي، الذي من المفترض أنه حامٍ لها؛ وعلى هذا الأساس يكون من اللازم “التحري من المبالغة فيما يتعلق بمدى سير البيروقراطية توازيا مع سير الديمقراطية، وإن بدا أن هذا خاصا بها”[11]؛ إذ من المحتمل جدا أن تسهم البيروقراطية في عرقلة سلامة الفعل السياسي ومساراته الديمقراطية المطلوبة، كما في الحالة الواردة التي بموجبها يمكن لهذا النظام أن يخدم مصالح فئات أو جهات معينة بدعمها سياسيا، بمقتضى منطق التراتبية الموجودة؛ وهنا أهمية التنبيه الذي صاغه فيبر، لتأكيد مدى الحاجة إلى جعل تقارب الديمقراطية والبيروقراطية مؤسسا على قواعد مضبوطة ومنضبطة لمطالب العقلنة، إذ “أن الديمقراطية في حد ذاتها، ورغم تشجيعها الذي لا مفر منه وغير المقصود للبيروقراطية أو من أجله، هي عدوة لسيادة البيروقراطية”[12]؛ فهي تخلق دوما مطبات ومشاكل وحواجز[13]، تعرقل سير التعقل البيروقراطي المطلوب.

والمحصلة النهائية للدفع بمشروع العقلنة إلى أبعد مداه، من خلال إقامته في الاقتصاد والسياسة والأخلاق، وتنظيمه إداريا في سياق الروح البيروقراطية، وتذويب كل هذا الأفق مع النفحة الدينية التي تحتضن كل هذا المسار، يعني الانتقال إلى عمق عالم الحداثة، باعتباره “عالم النسق الاقتصادي الحديث؛ وهو العالم المرتبط بالشروط التقنية والاقتصادية الخاصة بالإنتاج الآلي والمكنني الذي يحدد، بقوة لا تقاوم، نمط حياة مجموع الأفراد المولودين في إطار هذه الآلية-وليس فقط الذين يتعلق بهم مباشرة الكسب الاقتصادي-“[14]؛ أي أنها تلم الإنسان الحديث في كليته، حتى في الحالات التي يبدو فيها هذا الإنسان غير منخرط ضمن بنية هذا النظام العقلاني الصارم والمتحكِّم.

لكن ومع كل هذا الإعجاب الذي ليس في المحصلة إلا نتاج للقراءة المتسرعة لفيبر؛ يبقى الثابت كخلاصة ربما أن هناك قراءة أخرى مخالفة لفيبر، تقول بشكل ضمني أن كل التهليل ولغة الأفراح التي صاغها في حديثه عن البيروقراطية والعقلنة والحرية والدولة المنضبطة لمعايير الصرامة، ليست في أصلها إلا تعريف أولي للزمن الحديث والمعاصر، قبل الانتقال إلى المستوى الأهم والأعمق، حيث يجري وضع فيبر في خانة «الفلسفة النقدية»، بل قد تصل حد أن تكون «فلسفة انهزامية» قصدها التعريف بمنزلقات الحداثة وشؤمها، وبأن كل هذه الوعود قد تتبخر كما في تعبير ماركس، وهي القراءة العميقة التي باستحضارها لن يبقى ممكنا القول بأن فيبر هو «عَرّاب» النزعة المقابلة لماركس، بقدر أنه سيبدو وكأنه هو ذاته «ماركسيا أكثر من ماركس»، لأن نقده جاء من داخل مقولات الحداثة، وضمن قراءة هادئة، أو على الأقل أقل ثورية؛ أو في أضعف الحالات كان فيبر هو صاحب تلك النبرة التشاؤمية التي منحت لثورية ماركس شرعية مضاعفة، رغم كل ما قيل بشأن «مديحه للبيروقراطية»، أو بالأحرى «مديحه للحداثة».

[1]– ماكس فيبر، الأخلاق البروتستانتية وروح الرأسمالية، ترجمة محمد علي مقلد، مراجعة جورج أبي صالح، منشورات مركز الإنماء القومي، بيروت، ص7.

[2]– المرجع نفسه، والصفحة.

[3]– المرجع نفسه، والصفحة.

[4]– بالعودة إلى الصيغة المفاهيمية التي يقترحها فيبر للدلالة على مشاريعه وأطروحاته الكبرى، سيبدو واضحا أن المعاني والدلالات التي يُحملها لمفهوم الدولة، هي أيضا متجاوبة بشكل كبير مع التنظيم الإداري لها، من خلال ربطه لمعناها مع تصوره العام لفكرة البيروقراطية؛ يقول: “فمن الصفات الشكلية المميزة للدولة اليوم: وجود نظام إداري وقانوني يمكن تغييره عن طريق لوائح، توجه هيئة الإدارة {بصورة منظمة أيضا من خلال لوائح} تبعا لها ممارسة أفعال التنظيم التي تقوم بها”. ينظر:

– ماكس فيبر، مفاهيم أساسية في علم الاجتماع، ترجمة صلاح هلال، مراجعة وتقديم وتعليق، محمد الجوهري، منشورات المركز القومي للترجمة، 2011، ص95.

وهو ما يعني أن طبيعة الدولة مؤسسة على تصور إداري محكم، قد يتم فيه تغيير بعض القرارات استجابة لإملاءات اللوائح المقررة؛ ولكن الذي لا يمكن تغييره هو وجود هذا النظام الإداري المنضبط ذاته للدولة؛ بما في ذلك المهام التي تضطلع بها، كما في احتكارها للعنف، الذي لا يمكن تأسيسه إلا وفق تصور بيروقراطي، يضمن حسن استخدام هذا العنف، الذي تحتكره الدولة بشكل مشروع ضدا عن غيرها.

[5]– ماكس فيبر، الاقتصاد والمجتمع الاقتصاد والأنظمة الاجتماعية والقوى المخلفات السيادة، مرجع سابق، ص77.

[6]– المرجع نفسه، ص79.

[7]– المرجع نفسه، ص261.

[8]– ماكس فيبر، الاقتصاد والمجتمع والأنظمة الاجتماعية والقوى المخلفات، السيادة، ترجمة محمد التركي، مراجعة فضل الله العميري، المنظمة العربية للترجمة، بيروت، توزيع مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، ط1/ماي2015، ص 261.

[9]– المرجع نفسه، ص239. وللوقوف بشكل أكبر على الإشادات التي يمنحها فيبر للبيروقراطية يمكن العودة أيضا إلى الصفحات التي تليها؛ وحينها سيبدو واضحا كم الإعجاب الذي يبديه فيبر بهذا النظام؛ إذ يضيف في الصفحات اللاحقة مجموعة أوصاف وخصائص، تبرز في كليتها أهم السمات المميزة للبيروقراطية، باعتبارها دلالة على نجاح الأفق الحداثي، في استيعاب مشكلات الإنسان الحديث والمعاصر، لما فيه مصلحة وتطور ونمو وزيادة في الفاعلية والإنتاج؛ يقول مثلا في سياق تأكيد هذه الأفضلية: “إن الشركات الرأسمالية الحديثة والكبيرة جدا هي في حد ذاتها، عادة ما تكون بمنزلة أنماط نظام بيروقراطي صارم صعب المنال. فحركة معاملاتها ترتكز دائما على الدقة المتزايدة والاستمرارية وقبل كل شيء على السرعة في تنفيذ العمليات (…) والنزعة البيروقراطية تقدم قبل كل شيء أفضل الإمكانيات لتنفيذ مبدأ تفكيك العمل في الإدارة حسب وجهات نظر موضوعية بحتة مع تقسيم مختلف الأعمال على موظفين هيئوا من حيث الاختصاص وواصلوا دائما تدريبهم بتمرنهم الدؤوب” ينظر: المرجع نفسه، ص239-240 بتصرف.

[10] – على هذا الأساس يكون القول بنجاح البيروقراطية، وكأنه قول بنجاح الحداثة، من خلال تفوق فروعها التي تختزن صور التعقل المميزة لها عما سواها؛ لكن في مقابل هذا الإقرار، يفيد هذا التقابل معطى آخر أساسي. يقوم على ضرورة اعتبار نقائص هذا النظام إن وجدت أو مفارقاته؛ وكأنها نقائص ومفارقات الحداثة ذاتها. وهذا بالذات ما تفرزه القراءة الشمولية للزمن الحديث في أطروحات فيبر المركزية؛ إذ يختزل الزمن الحديث من خلال أطره المركزية، كالبيروقراطية والرأسمالية وتغول العلم وهيمنة التعقل، تناقضات ومفارقات ترتبط بالأسئلة المركزية للحرية ولباقي مقولات الزمن الحديث وأسسه ومنطلقاته.

[11]– ماكس فيبر، الاقتصاد والمجتمع الاقتصاد والأنظمة الاجتماعية والقوى المخلفات السيادة، مرجع سابق، ص265.

[12]– المرجع نفسه، ص266.

[13]– المرجع نفسه، والصفحة.

[14]– ماكس فيبر، الأخلاق البروتستانتية وروح الرأسمالية، مرجع سابق، ص148.

_________________

الدكتور الصديق الدهبي/ تخصص الفلسفة والفكر السياسي المعاصر -جامعة ابن طفيل، المغرب-

اكتشاف المزيد من التنويري

اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.