مقابلة مع عالم الاجتماع الكندي جان غي فيلانكور ([1])

*ترجمة الدكتور علي أسعد وطفة

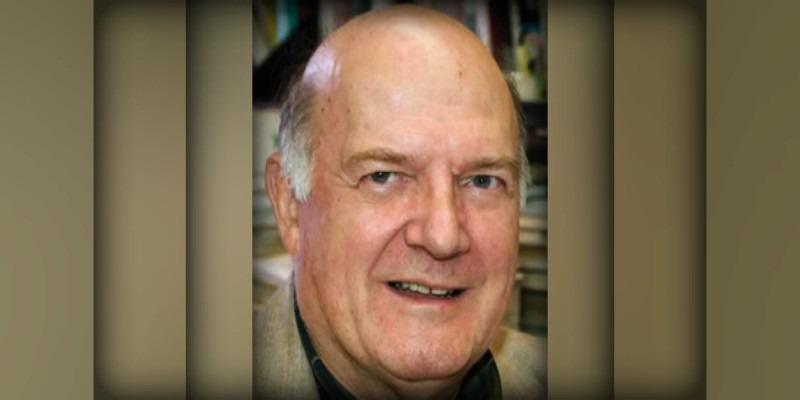

تحتل مسألة الأصوليات الدينية اليوم كما هو الحال في الأمس مكانا مركزيا في الخطاب السياسي والفكري المعاصر، ويشكل التطرف الديني هاجسا إنسانيا يقض مضاجع الأمم والشعوب في مختلف أنحاء المعمورة. وقد شكلت مسألة الأصوليات الدينية الخط الساخن والمتوهج في نسق الأبحاث والدراسات الفكرية الاجتماعية والسياسية. وقد بلغت هذه الدراسات أوجها فيما يتعلق بدرجة التراكم وعنف التحليل. وفي كل الاتجاهات التي تناولت مسألة الأصوليات نجد نوعا من عنف الخطاب الذي الموجه إلى هذه الأصوليات حيث يقوم بعض المفكرين بصب اللعنة الأبدية على كل المظاهر الأصولية المتطرفة بينما نجد هناك بالمقابل من يبررها ويمجدها انطلاقا من القول بدورها في الانتفاضة ضد الظلم والقهر والعدوان. وما بين اللعنة والتمجيد يفقد البحث في مسألة الظاهرة الأصولية دلالته العلمية ومعناه ويخرج البحث من معادلة الرصانة والموضوعية، لأن أغلب الباحثين يخوضون خوضا ذاتيا وأيديولوجيا في تناول ظاهرة التطرف الديني. ولا نزعم هنا بأن تناول هذه الظاهرة كان ذاتيا بمطلق البحوث حيث لانعدم وجود أبحاث رصينة توخت الحذر وتجنبت شطحات الذات واندفاعات الأنا الأيديولوجية في تناول الظاهرة الدينية ،ويبدو لنا أن بعض علماء الاجتماع قد تمرسوا في فن التناول الموضعي للظواهر ذات الحساسية المفرطة شأن التطرف الديني والأصوليات الدينية. وفي عمق هذا التوجه يطالعنا الباحث وعالم الاجتماع الكندي جان غي فيلانكور Jean-Guy Vaillancourt المتخصص في دراسة الظواهر الدنية برؤيته الموضوعية للأصوليات الدينية وفق منظور سوسيولوجي ومنهج علمي دقيق وموضوعي في تناول هذه الظاهرة وفق الأصول العلمية الموضوعية .

ففي هذه المقابلة مع فيلانكور [2] حول ظاهرة التطرف الديني يمكننا أن نرى تجليات الأصوليات الدينية في صورة سوسيولوجية تتسم بالدقة والموضوعية والجلاء. إذ نجد أنفسنا إزاء منهج علمي يتسم بالجرأة والموضعية والعدمية الذاتية حيث يكون للكلمة الرصينة والرؤية العقلية المجرد فصل القول في كشف كثير من الملابسات التي تتصل بالظاهرة الدينية من منظور سوسيولوجي.

لقد ألفنا الخطاب السياسي المتشبع بالعنف الأيديولوجي في فهم التطرف الديني، وألفنا كثيرا حتى اليوم تناول الأصولية وكأنها أصولية إسلامية، وقد تعبنا من صب اللعنات تارة والتمجيد تارة أخرى بالتطرف والنزعات الدينية التعصبية. فلما لا ننظر إلى هذه الظاهرة مرة من منظور سوسيولوجي لرجل فائق القدرة على تناول الظاهرة الدينية تناولا عقليا يتسم بالمنهجية والموضوعية. لماذا لا ننظر في الكيفيات التي تتجلى فيها وعبرها ظاهرة التطرف الديني بمعايير الواقع والتاريخ والعقل والمنطق دون ثورة مزاجية وعصبية أو انفعال أيديولوجي ؟

إذ كيف يمكن التمييز بين مختلف المفاهيم التي توظف في فهم ظاهرة التطرف الديني؟ هل يشكل الدين مصدرا للعنف ؟ وكيف نفسر صعود اليمين الديني الأصولي المتطرف في الولايات المتحدة الأمريكية وفي الشرق الإسلامي ؟ ما العوامل التاريخية والاجتماعية التي تفسر لنا نهوض الأصوليات وانتشار التطرف الديني في الشرق والغرب؟ ما واقع هذه الأصوليات اليوم وما المستقبل الذي تعد به ؟ ما هي الديناميات والصيرورات والآليات التي تعتمدها هذه الأصوليات في ثورتها وصعودها في الشرق والغرب ؟ هذا جانب من الأسئلة التي تشكل محور المقابلة التي أجريت مع عالم الاجتماع جان غي فيلانكور Jean-Guy Vaillancourt، أستاذ علم الاجتماع السياسي في جامعة مونتريال وهو المتخصص في دراسة المؤسسة الدينية في الفاتيكان.

– سيد فيلانكور، كيف يمكنكم التمييز بين تداخل المفاهيم التي توظف في فهم ظاهرة التطرف الديني، أي بين الأصولية الدينية Fondamentalisme والسلفية الدينية Intégrisme والتطرف الديني Extrémisme ؟

-هذه المفاهيم تتكامل جزئيا، وتتغاير دلالة كل منها وفقا لتوظيفاتها في مختلف الأنساق الدينية، كما تختلف باختلاف استخداماتها من قبل الباحثين والدارسين، وبصورة عامة يمكن القول بأن السلفية الدينية Intégrisme تعني تأصيل القيم الدينية التقليدية للدين، أي التركيز على نموذج ماضوي للدين وإحياء هذا النموذج عبر مختلف الطقوس والعبادات الدينية، والسلفيون هم أكثر من يواجه تحديات الحداثة التي تفرض نفسها على المعتقدات الدينية. ولذلك فإن أنصار هذا التيار اختاروا مرحله زاهية من مراحل تطور العقيدة الدنية وتم عليها بناء صورة المثال الديني والعقدي الذي يتمحورون حوله. وهذا يعني أن السلفيين يفضلون العقيدة في صورتها الماضوية الزاهية الأكثر اكتمالا ونضجا ويرون فيها إمكانية معالجة الأوضاع القائمة والمعاصرة للدين والعقيدة. لقد كانت هذه السلفية فكرة اليمين الكاثوليكي في الغرب ولكن هذا التوجه بدأ يزحف ويتحول إلى ممارسة دينية وفكرية لدى بعض الأديان الأخرى.

وعلى خلاف ذلك فإن الأصولية Fondamentalisme كانت شأنا بروتستانتيا ركزت على أهمية العودة إلى الكتاب المقدس في صورته المدونة ( الإنجيل) وهي عودة تفترض تجديدا في التفسير اعتراضا على الشروحات والتفسيرات الخاطئة في ممارسات الكنيسة الكاثوليكية، وهذا الأمر يمكن ملاحظته لدى المسلمين فيما يتعلق بالقرآن الكريم. أما التطرف الديني فهو يعني استخدام العنف والإرهاب في سبيل فرض الأفكار والأوضاع الدينية للأصولية أو للسلفية، وهذا يعني أن التطرف هو منهج يرتكز إلى العنف في فرض الرأي والمعتقد وقد يكون هذا العنف في أكثر أشكاله دموية كما شهدنا خلال العقود الماضية Extrémisme. ومع إمكانية التمييز بين هذه المفاهيم فإن كل منها يستخدم عمليا مكان الأخر وفي كل منها دلالة على الشدة والعنف والتسلط في المعتقد ضد الآخر.

-هل يمكن القول بأن الأصولية الدينية ظاهرة عامة تعانيها كل الأديان وليس لدين بعينه؟

هذا صحيح بالضرورة وذلك لأن هذه الحركات تعبر عن توجهات إيديولوجية ودينية سياسية بالدرجة الأولى وهي تتجلى في مختلف الأديان والعقائد الدينية الكبرى في العالم سواء في الديانات الإبراهيمية ( المسيحية واليهودية والإسلام ) أو في الديانات الشرقية )الهندوسية Hindouisme والسيخ Sikhisme والشنتوية Shintoïsme )، وغالبا ما يعتقد أن الأصولية ظاهرة إنجيلية بروتستانتية مع أن الأصوليين هم في الغالب من الكاثوليك والمسلمين. وهنا تجدر الإشارة إلى أن الأصولية والسلفية تتجليان في صيغ وأشكال مختلفة حتى في داخل الأديان السماوية الكبرى وفي مضامين التفرعات العقائدية لهذه الأديان. ففي كوبك (كندا) على سبيل المثال فإن الحركتين الأصوليتين ” القبعات البيضاء ” و ” رسل المحبة ” (Les Bérets blancs et les Apôtres de l’amour) تنتميان إلى الأصولية الكاثوليكية والاختلاف الوحيد بينهما أن أتباع “القبعات البيضاء” لا يناقشون مسألة انتمائهم إلى الكنيسة الرومانية، أما أنصار “رسل المحبة” فإنهم يخضعون ويدينون لبابويتهم الخاصة بهم وحدهم ويتميزون بأصولية أكثر تشددا من “القبعات البيضاء”.

-كيف تنظر إلى مفهومي التطرف والراديكالية الدينية؟

-كما هو الحال في السياسة، يمكن القول بأن الأيديولوجيات الدينية تستند إلى محور تتقاطع فيه قوى ثلاثة: اليمين واليسار والاعتدال. وهذه الأيديولوجيات تتوافق مع قيم متغيرة عبر الزمن، إذ عندما تأخذ العقيدة الدينية طابع اليمين على هذا المحور تكون أكثر محافظة وتشددا وتعلقا بقيم الماضي. وهنا يمكن أن نفهم لماذا يصنف الأصوليون على هذا المحور بوصفهم جماعات دينية يمينية متطرفة. وعلى خلاف عندما يكون الدين يساريا فإنه يعلي من شأن القيم الكونية والقيم التي تحض على الانفتاح، وحالهم كحال اليمينيين يمثلون جماعات تستخدم العنف من أجل فرض قيمهم وتصوراتهم الدينية. ويجب علينا هنا أن نأخذ بعين الاعتبار بأن هذا التصنيف هو مجرد محاولة للفهم لفهم هذه الجوانب المعقدة في مسألة التطرف ولذلك يجب أن نكون حذرين في تبنيه وتوظيفه فكريا. وهذا يعني أنه يجب علينا عند تناول هذه الظواهر أن ندرسها ونلاحظها ونقوم بتحليل أبعادها التاريخية والثقافية ومضامين التصورات الكامنة في أيديولوجيا هذه التيارات الراديكالية وذلك من أجل فهم هذه الظاهرة فهما علميا.

-هل يمكن القول اليوم بأن أغلب هذه التيارات الأصولية المعاصرة تأخذ مكانها على الجانب الأيمن للمحور الذي أشرت إليه؟

-نعم هذا صحيح، ولكن قد لا يكون هذا بالضرورة. فنحن مأخوذون بهذا الانطباع وذلك لأن أنصار اليمين هم أكثر حضورا في المشهد الديني والسياسي. وبالمقارنة مع التطرف اليميني فإن التطرف اليساري أقل حضورا وأكثر هامشية. وغالبا ما تكون التيارات الراديكالية اليسارية أكثر ترددا في إعلان قيمها على الملأ. إذ غالبا ما يخفي اليساريون الدينيون مضامين حركاتهم الدينية بالمعنى الكلاسيكي لمفهوم القيم الدينية. ولذا فهم ما غالبا ما يعلنون مبادئهم بوصفها أنساقا فكرية روحية متوافقة مع الدين. وهم يطرحون في هذا السياق أفكارا حول قضايا حقوق الإنسان، والبيئة، والتضامن العالمي، والسلام والتسامح.

– هل هذا يعني بأن الأصوليين يمثلون وضعية مؤقتة عابرة في عالمنا المعاصر؟

-بالتأكيد ليس الأمر هكذا. فعلى الرغم من الحركات الكبرى الدنيوية النشطة في مختلف أنحاء العالم في العقود الأخيرة فإنه لا يمكننا القول بأن الدين قد تراجع تحت تأثير الحداثة وما بعد الحداثة. فنحن اليوم نشهد عودة قوية للدين في مختلف أنحاء العالم وهذا ما يطلق عليه جيل كيبل Gilles Kepel تسمية انتقام الله Revanche de Dieu، ففي العالم المعاصر تأخذ العلاقة بين الإنسان والمقدس مكان القلب والصدارة. فالتجربة الدينية تستجيب لمسألة انعدام الأمن وتلبي الحاجات النفسية عند الإنسان كما تسهم في تعميق مفهوم الهوية والدلالة والمعنى في حياة الإنسان. فالدين في نسق أوضاعنا المعاصرة يمثل صرخة احتجاج ضد الظلم والقهر، ووهو في هذا المسار يجسد أمل الناس في العدالة والحرية والقيم السامية، ولذا فهو باق دائما وسيتجلى في أشكال وصيغ مختلفة تختلف باختلاف الأزمان والأماكن.

– هل هناك صيغة من صيغ التضامن الممكن بين مختلف الجماعات الدينية اليوم؟

– نشهد اليوم محاولات متعددة وجهود كبيرة ترمي إلى إيجاد صيغة رسمية لتوحيد القوى الدينية وذلك من قبل الكنائس المتجانسة وهذا الأمر يشمل قوى اليمين واليسار. فعلى سبيل المثال هناك جهود كبيرة لتوحيد البروتستانت والكاثوليك والأرثوذكس وذلك من أجل مزيد من القوة في نسق الدين المسيحي. ومن أجل هذا فإن أنصار هذا التوحيد يعتقدون بأن جميع الناس هم أبناء الله الواحد وأن المسيح هو نبي الله فلما التشرذم والقطيعة والانفصام؛ وبالتالي فإن هذا الاتجاه التوحيدي يهدف أيضا إلى تحقيق هدف أبعد وهو توحيد الديانات الإبراهيمية والشرقية كلها. ففي هذا السياق يلاحظ بأن جان بول الثاني Jean-Paul II كان يعتقد ويردد بأننا جميعا ننحدر من الله ، وكان دائما يجتمع مع مختلف القيادات الدينية وينادي باتجاه الوحدة ضد الانفصام والانشطار بين العقائد الدينية المسيحية.

-هل يمكن توحيد عقائد دينية تنتسب إلى ديانات مختلفة؟

– هذا أمر ممكن حتى وإن كانت العقائد مختلفة جدا في جوهرها. فعلى سبيل المثال يتجانس الأصوليون البروتستانت مع الأصوليين الإسلاميين في أمرين أساسيين: فالمسيح هو المنقذ بالنسبة للبروتستانت وكذلك النبي هو المنقذ والشفيع بالنسبة للمسلمين. وهذا يعني أن هاتين المجموعتين الأصوليتين يمكنهما إيجاد صيغة مشتركة للتعاون وذلك عندما يتعلق الأمر بالنضال ضد الزواج المثلي ( الهوموسيكسويل) وضد الإجهاض وكثير من القضايا المشتركة التي تتعلق بالحياة الدينية الأصولية، وفي هذا التوجه يمكن تنظيم المظاهرات والاحتجاجات وتنسيق القوى في مواجهة هذه الظواهر المضادة لقيمهم الدينية المشتركة. وفي الجانب الآخر من المحور الأيديولوجي – أي المحور اليساري- فإن غالبية التقدميين المسيحيين الذي يناهضون العنف يمكنهم التنسيق مع تيارات أخرى مماثلة مثل الحركة البوذية المتمثلة في أنصار الديلاما Dalaï-lama الذين يتبنون فكرة اللاعنف ويرفعون من أفكار الديلاما حول العنف والنضال عقيدة لهم. وعندما تتعلق المسألة بقيم مشتركة فقد يحدث غالبا أن تقوم عدة أديان مختلفة بالتعاون والتنسيق.

– هل يمكن لهذا التقارب بين الجماعات الأصولية أن يشكل قضية سياسية؟

– هذا مؤكد، فبعض التيارات الأصولية في الولايات المتحدة الأمريكية تقدم كل الدعم للصهيونية العالمية وتتعاطف معها، وهذه التيارات الأصولية الأمريكية نفسها كانت تتعاطف مع الأصولية الإسلامية المناهضة للاتحاد السوفيتي في أفغانستان وتدعمها. وفي ذلك الوقت قامت الحكومة الأمريكية بدعم بن لادن ماليا وسياسيا ولوجستيا كما فعل النظام السياسي للسعودية في ذلك الوقت الذي كان يساند الأصوليات من هذا النوع. ولكن هذا التحالف بين هذه الأصوليات بدأ يواجه مشكلات جمة بعد سقوط الإمبراطورية الروسية حيث بدأت التيارات الأصولية الإسلامية المتجذرة في أفغانستان توجه حرابها فيما بعد سقوط الاتحاد السوفييتي ضد حلفاء الأمس أي ضد الولايات المتحدة الأمريكية وضد كل أشكال الحداثة الغربية.

-هل تلجأ هذه المجموعات الأصولية كلها إلى ممارسة العنف ؟ وهل يعد العنف مظهرا مشتركا بين هذه الجماعات؟

– نعم في حقيقة الأمر العنف هو السمة الغالبة لهذه الحركات الأصولية، وهنا بعض الاستثناءات المحدودة جدا، إذ يمكن الإشارة إلى الحركات البوذية التيبية السلمية التي غالبا ما ترفع شعار “اللاعنف ” وذلك بتأثير العقيدة البوذية نفسها التي تشدد على رفض العنف. وهنا يجب أن نذكر أن الأديان في جوهرها ترفض العنف وتدفع إلى التسامح والسلام، ولكن التاريخ يعلمنا أن الممارسات الدينية غالبا ما كانت تتجه إلى العنف؛ لنأخذ المسيحية والتي تتمركز عقائديا إلى جانب السلام والمحبة والتسامح، فمع أهمية هذا التمركز العقائدي التسامي فإن التاريخ يعلمنا بأن البلدان المسيحية كانت مسرحا للحروب المقدسة والحروب الصليبية في العصور الوسطى وأن العصور الوسطى المسيحية كانت أشبه بالجحيم حيث بلغ العنف المسيحي مداه في هذه المرحلة. ويمكن لنا في هذا السياق أن نقول بأن بعض النظريات التحررية تبرر الثورة المسلحة والعنف. وكذلك الحال بالنسبة للعقائد الدينية فإنها كثيرا ما تعبر عن الأفضل والأسمى ولكنها في المقابل تدعو أحيانا إلى ممارسة العنف أو الجهاد والنضال وذلك من أجل الحرية ومن أجل السلام. ومن هذه الزاوية، تطور التيارات الأصولية نظريات متكاملة تبرر العنف بأقصى أشكاله دموية.

-ولكن كيف نفسر عملية ممارسة العنف باسم الدين؟

– هناك أسباب عديدة تدعوا إلى ممارسة العنف واللجوء إلى التطرف؛ فالجماعات الدينية التي تتعرض للاضطهاد يمكنها أن تلجأ إلى ممارسة العنف ضد العنف الذي تواجهه، وهذا ينطبق على الجماعات التي تتعرض للعنف والاستغلال والاضطهاد، وتلك التي يفرض عليها قيم ومعايير منافية لهويتها ووجودها. وقد ينفجر العنف عندما يتم الخلط بين الدين والسياسة. وفي كثير من الأحيان فإن الحروب الدينية غالبا ما تنطوي على غايات سياسية واقتصادية. والأصوليون غالبا ما يحملون مطرقة الدين من أجل الوصول إلى غاياتهم السياسية.

– هل يمكن القول بأن الصراع بين الولايات المتحدة الأمريكية والأصولية الإسلامية المتطرفة يمثل نموذجا لهذا النوع من العنف؟

– تشكل المصالح الأمريكية في الشرق الأوسط -ولاسيما المصادر النفطية -العامل الحاسم في هذا الصراع، حيث تقوم الولايات المتحدة باستخدام العنف الدموي ضد النزعات والحركات الأصولية المضادة لوجودها في المنطقة وأحيانا تغذيها بما يتفق مع مصالحها الاقتصادية والسياسية.

ويضاف إلى ذلك تعاظم الأصوليات المسيحية في الولايات المتحدة الأمريكية وتنامي نزعتها المعادية للمسلمين في العالم، وتكفي الإشارة في هذا الصدد إلى الأصولي الدموي بورن أكان Born Again[3] الذي جعل من الحرب الدموية ضد المسلمين حربا مقدسة.

لقد وجد عدد كبير من السياسيين في العالم في الدين قوة هائلة لتحقيق المصالح السياسية، ومن المفارقة بمكان أن أغلبهم لم يكونوا في البداية متدينين أو شخصيات دينية وهم ليسوا كذلك في جوهرهم، ولكنهم مع ذلك وظفوا الدين وقامت باستغلاله بشكل مثالي من أجل مصالح شخصية وسياسية. ومن هذه الشخصيات التي استخدمت الدين ووظفته لمصالح شخصية وسياسية يشار إلى صدام حسين وبن لادن وجورج بوش الابن. وقد نتج عن هذه الممارسة معركة كبرى بين الأصولية المسيحية اليمينية والأصولية الإسلامية المتطرفة. وقد قام كل من بوش وبن لادن بتغذية هذه الحرب الجنونية وإلهاب نارها. ويمكنني أن أقول في هذا السياق بأنهما كانا حليفين في الجوهر فيما يتعلق بأهدافهما السياسية والشخصية، حيث كان كل منهما ضروريا للآخر ولا يمكنه الاستغناء عنه في هذه المواجهة الدموية المجنونة. ويمكن تشبيه هذه العلاقة بين الشخصين بالعلاقة بين ستالين وهتلر كما العلاقة بين بيونيشيه Pinochet في تشيلي وبول بو Pol Pot في كمبوديا.

– هل يجب الفصل بين السياسي والديني من أجل تجنب هذا العنف والإرهاب.

إن تنظيم الديني بالسياسي يجب أن يكون فقط في الحالة التي يكون فيها الدين نزّاعا إلى العنف. وفي غير هذه الصورة فإن الفصل بين الديني والسياسي يجب أن يكون محكما ونهائيا. ومع ذلك فإن التقاطع بين الجانبين يتم بصورة لا يمكن تفاديها. ففي العصور القديمة مارس الدين وظائف سياسية اجتماعية حيث نجد ارتباطا عميقا بين الديني والاجتماعي والسياسي. وكما نعرف فإن التطور السياسي والاجتماعي في المجتمعات الحديثة فرض نوعا من الفصل بين السياسي والديني، حيث تمّ هذا الأمر بداية في المجتمعات الغربية في عصر النهضة والتنوير. ومع ذلك كله فإن التقاطع بين السياسة والدين يطل علينا بوجهه دائما، حيث نجد ترابطا كبيرا اليوم بين العقائد الدينية والجماعات القومية أو العرقية إذ غالبا ما يكون الزعيم الذي يوجه هذه الجماعات رجل دين في جوهره. وهذا هو حال ملكة بريطانيا التي تمثل حتى اليوم رأس الكنيسة الإنجيلية في بريطانيا. ويمكن القول بأن الاتحاد بين الدين والسياسة هو ظاهرة يمينية بالدرجة الأولى، وفي هذا الصدد يمكن الإشارة إلى الجماعات الدينية اليسارية التي اتخذت مواقف سياسية لصالح السياسات العلمية والسلمية حيث دعمت بعض هذه الجماعات بروتوكول كيوتو Protocole de Kyoto كما هو معلوم.

-وهذا ليس سيئا بذاته.

-لا بالتأكيد. فالدين له شأنه ودوره ومكانه في دائرة المجتمع المتدين. ولكن المشكلة ليست هنا بل تكون عندما تنادي جماعة دينية بأفكار وتوظف القوة في فرضها على الآخر. وإزاء هذا الأمر يجب على الدولة أن تتجنب دعم الجمعيات والمؤسسات الدينية أو الجماعات الدينية التي تنتصر لأحزاب سياسية محددة. فالسياسة والدين يتقاطعان ولكن كل منهما يجب أن يحافظ على استقلاله. ومع الأسف الشديد هذا الفصل لا يتم كما يجب وكثير من رجال الجدين أو رجال السياسة لا يميزون بين الديني والسياسي. وذلك هو حال الأصوليين البروتستانت في الولايات المتحدة الأمريكية من جهة والأصوليين الإسلاميين الراديكاليين من جهة أخرى.

-برأيكم هل يشهد اليمين الديني اليوم صعودا مهما في الولايات المتحدة الأمريكية؟

– منذ عهد بعيد، أي منذ عشرينات القرن الماضي، تمّ الإعداد لتحالف بين اليمن الديني المسيحي وبين الجمهوريين. ومنذ ذلك الوقت بدأت الجماعات الإنجيلية المحافظة تنتظم وتتطور في نسق هذا التوجه. وتأسيسا على ذلك تمّ بناء المؤسسات الدينية اليمنية كما شيدت إستراتيجية سياسية جديدة لممارسة الضغط على الحزب الجمهوري من أجل دفعه بقوة نحو اليمين في أكثر صوره محافظة وراديكالية. وقبل أن يحدث هذا الأمر في الولايات المتحدة الأمريكية، كان هناك فصل واضح بين الدين والدولة. أما اليوم فإن اليمين الديني يعمل باستمرار على توحيد أواصر العلاقة بين الطرفين واستبعاد عملية الفصل بين الديني والسياسي بكل الوسائل الممكنة. وهذا يمثل حنينا إلى الماضي وإلى حياة سياسية تستند بالضرورة إلى تفسير إنجيلي وتصورات دينية، ووفقا لذلك فإن هذه الحركات تعمل على بناء تيوقراطية أصولية تستند إلى القيم الأخلاقية الأصولية الإنجيلية المتطرفة.

– هل يجب علينا أن نخاف من هذا الصعود السياسي لليمين الديني في الولايات المتحدة ونخشى نتائجه؟

– من الواضح أن الجمهوريين قد مارسوا السلطة في بلادهم في أوقات مهمة، واستطاعوا السيطرة على البرلمان ومجلس الشيوخ. ومن الملاحظ أنه في الماضي كان التوازن السياسي أكثر اعتدالا. ووفقا لهذا فإن الانتخابات القادمة ستكون حاسمة. والسؤال الذي يطرح نفسه الآن هو هل يستطيع الديمقراطيون توحيد جهودهم ؟ من سيخلف بوش ؟ وهذا يعني أن مستقبل الولايات المتحدة يعتمد على هذا الأمر. فقد يحدث أن حركة ما قد تصل إلى ذروتها ثم تميل أوضاعها إلى الاعتدال والتوازن. وفي الأحول فإن صعود اليمين السياسي والديني ف أمريكا أمر يدعو إلى الخوف والحذر.

– هل تأثرت كندا بهذا الصعود الملفت لليمين الديني؟

– مما لاشك فيه بأن كندا قد تأثرت كثيرا، ولم يكن انتحاب ستيفان هاربير سوى تعبيرا عن توجه اليمين الديني في كندا. وفي هذا الصدد يمكن القول بأن اليمين الديني يفرض نفسه في غرب البلاد وهذا يعني أن المحافظين يشهدون حالة صعود في كندا.

فأغلب البرلمانيين ينتمون اليوم إلى الحزب المحافظ، وهذا ليس نتاجا للمصادفة. ففي ألبيرتا ( مقاطعة كندية ) التي تضم أغلب التكتلات السكانية في البلاد من أصل أمريكي حيث تتميز هذه المقاطعة بغناها النفطي الذي شجع السكان من أصول أمريكية على الاستقرار فيها بسبب البترول. ومع ذلك يمكن القول بأننا في كندا ما زلنا بعيدين نسبيا عما يحدث في الولايات المتحدة الأمريكية. ومن حسن الحظ فإن الحكومات اليسارية تتعاقب في أمريكا اللاتينية وهذا يرمز إلى حالة من التوازن في أمريكا بصورة عامة.

-هل يمكن لكندا والكوبك أن تكونا مكانا لانتشار الأصولية؟

-لا اعتقد ذلك البتة. فهناك بعض التجاوزات حيث يشار إلى جماعات ال دوكهوبور Doukhobors، وجماعات السيخ Sikhs، ويمكنني الإشارة في هذا الصدد إلى جماعة الضريح الشمسي Temple solaire، وجماعة المواز Moïse، وجماعات أخرى متعددة ضد السامية في مرحلة ماضية، ولكن هذه الجماعات هي في الواقع معزولة ومحدودة. وفي الكوبيك كما في كندا فإن العنف الديني يبقى هامشيا وتحت السيطرة السياسية والثقافية.

-برأيكم ما التحديات المستقبلية التي تفرضها الأديان في المستوى العالمي؟

-يجب ألا نتسامح بداية مع الحركات التي توظف العنف باسم الدين. ومن أجل هذا لا بد من تنظيم العلاقة بين الديني والسياسي. ومن المهم جدا في هذا السياق تكريس مبدأ علمانية الدولة والفصل بين الكنيسة والسياسة , وهذا بدوره لا يتعارض مع الحرية الدينية بأي شكل من الأشكال. وهنا يجب احترام الأعياد الدينية ويجب أيضا أن نترك هامشا كبيرا للحريات الدينية الإسلامية. فالحظر على الممارسات الدينية يؤدي إلى نتائج سلبية جدا. وفي النهاية يجب تجنب الخلط ما بين الهويات العرقية واللغوية والسياسية من جهة والهويات الدينية من جهة أخرى. ومن الأفضل للجميع السمو بالنضال ضد القتل والعنف والتوحد كبشر وأخوة في الإنسانية خارج دوائر الدين والعقائد أيا كانت هويتها. ومن أجل ذلك كله من الضرورة بمكان إعلاء قيم التسامح واحترام الاختلاف بين البشر واحترام الآخر والأديان جميعا وضمان أفضل حوار ممكن بين الأديان ذاتها مهما كانت درجة الاختلاف والتباين في المبدأ والمعتقد.

-كيف تقيّمون هذا الحوار بين الأديان؟

-يجب علينا في هذا المجال أن نعلي من شأن التربية على التسامح والقيم الإنسانية الخلاقة جميعها، وضمن هذا التوجه يتوجب علينا أن نؤكد تعليما نقديا لتاريخ الأديان، كما يجب تطوير التعليم الأنتروبولوجي وهذا الذي يتعلق بتطور المعرفة الإنسانية، علينا في حقيقة الأمر أن نؤصل تعليما يعتمد على علم الاجتماع والثقافة النقدية التي ترتبط به. وفي مضمار هذا التعليم والتثقيف يجب أن نجعل كل فرد في المجتمع يدرك طبيعة الأديان الحالية وتاريخ تطورها وطبيعة الدور الحضاري التسامحي الذي يجب أن تمارسه في طور الحياة الإنسانية في مجال السياسة والاقتصاد والثقافة والحياة الاجتماعية. ومثل هذه المعرفة ضرورية اليوم وأساسية في كل وقت ومرحلة لفهم الرهانات الكبرى للعالم المعاصر، واكتساب القدرة على الحياة المشتركة المسالمة في جماع توازن إنساني يتحقق بالمحبة والتسامح والسلام ونبذ العنف والكراهية بين البشر.

[1] -مقابلة مع عالم الاجتماع جان غي فيلانكور Jean-Guy Vaillancourt، أستاذ علم الاجتماع في جامعة مونتريال. أجرت المقابلة بريدجيت تروديل Brigitte Trudel ونشرت هذه المقالة في مجلة نوتردام في كوبك في العدد الرابع أبريل عام 2008. Un article publié dans la Revue Notre-Dame, Québec, vol. 104, no 4, avril 2008, pp. 16-26.

[2] -جان غي فيلانكور Jean-Guy Vaillancourt، أستاذ علم الاجتماع في جامعة مونتريال قام بالتدريس في فيتنام وفي البرازيل ونشر عددا كبيرا من المقالات والأبحاث والكتب والدراسات، وهو مؤلف كتاب السلطة البابوية (1980) الذي يعد من أشهر الكتب السياسية والفكرية في الغرب الأمريكي في التسعينات من القرن الماضي. وقد كان لهذا الكتاب صدى علمي واسع في الأوساط الفكرية في أوربا وأمريكا بوصفة صرخة فكرية نقدية جريئة تناول فيها المؤسسة الدينية الكاثوليكية ووضعها في نسق التحليل السوسيولوجي المبدع.

[3] – أصولي مسيحي إنجيلي تبشيري متطرف راديكالي ضد الإسلام ويمثل حاليا 80 مليون منتحب من أنصاره في الولايات المتحدة الأمريكية.