في تاريخ حضارتنا امتاز التأليف بأحجام مختلفة؛ فمنه الكتب بالغة الطول مثل تاريخ دمشق لابن عساكر -مثالاً-، ومنها بالغة القصر في عدَّة صور. أهمُّها صورة الرسائل؛ والرسالة صيغة تأليف كانت في البدء من مُرسِل يريد بثَّ ما يكتبه إلى أحد آخر مُستقبِل، ثمَّ صارتْ وحدها نمطًا تأليفيًّا تعبِّر عن الصيغة الكتابيَّة الأقلّ حجمًا من الكتاب الكامل. هذه الرسائل من أقيم ما في التراث الإسلاميّ العربيّ؛ وبعضها قد أسَّس علومًا مثل رسالة “الرسالة” للإمام الشافعيّ، ومنها ما ساعد على توضيح معنى غامض ورفع الالتباس عن أمر مغلوط الفهم مثل هذه الرسالة “رسالة استحسان الخوض في علم الكلام”.

- المُؤلِّف والرسالة:

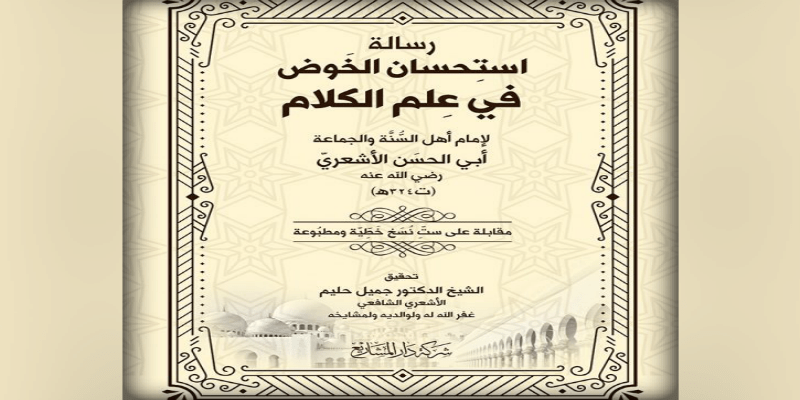

مُؤلِّف هذه الرسالة هو الإمام الكبير “أبو الحَسَن الأشعريّ” (ت 324هـ)، وهو صاحب مذهب الأشاعرة الذي هو من أكبر المذاهب الإسلاميَّة أو مدارس الفكر الإسلاميّ -والتعبير الأخير أوفق-. ألَّف هذه الرسالة الصغيرة التي لا تتعدى خمس عشرة صفحة ليناقش مسألة في غاية الخطورة قد انتشرت على عهده؛ وهي أنَّ الاشتغال بعلم الكلام بدعة وضلالة. وقبل البدء ننوِّه أنَّ هناك مَن يثبت نسبة هذه الرسالة للأشعريّ وهناك مَن ينفيها. وكلا الحُكمين لا يهمّ في مقامنا هذا؛ لأنَّنا سنفيد مِمَّا في الرسالة بغضّ النظر عن كاتبها. وبالعموم فالرسالة أُلِّفتْ في أوائل القرن الرابع الهجريّ.

والرسالة مختصرة جدًّا فبعد إسنادها لا يبقى إلا رأيّ وضدُّه؛ رأيّ للقائلين بتبديع الاشتغال بعلم الكلام، وردّ الإمام عليهم بالدليل العقليّ والنقليّ، ثمَّ الوصول إلى نتيجة متفق عليها. وسأعرض باختصار بالغ علم الكلام -وهو محلّ الرسالة-، وقيمة هذه الرسالة خاصَّةً من وجهة نظري، وأفكار الرسالة بأخصر طريق ممكن، ورسالة أخيرة. وأنوِّه على أنَّني اعتمدت على النسخة المُحقَّقة من قِبَل دكتور “محمد سيِّد الجَلَيَنْد”.

- ما هو “علم الكلام”:

موضوع الرسالة هو تبديع الاشتغال بعلم الكلام. و”علم الكلام” هو علمْ أنشأه المُفكرون المسلمون مهمَّته الدفاع عن العقائد الإسلاميَّة ضدّ الذين يهاجمونها من أتباع الديانات الأخرى -كان هذا هو الأصل-، وضدّ الآراء الباطلة التي يُروِّجها بعض الذين انتسبوا للإسلام ثمَّ خرجوا منه -مثل ابن الرَّاوَنديّ-، وضدّ أصحاب الآراء العَقَدِيَّة المُخالفة لكلّ اتجاه أو مدرسة في العلم نفسه -مثل الأشاعرة والمعتزلة وأهل الحديث…-. على أنَّ الموضوعات المُثارة هي كلّ ما يُتَّخذ مَطعَنًا في الإسلام. والأصل أنْ يكون في باب العقائد -كالتشكيك في نبوة محمد، أو في توحيد الإله-، أو في المعارف العظمى -في التشكيك في القرآن الكريم-، أو في الموضوعات العموميَّة التي تتخذ أيضًا مطعنًا. فهدف العلم في الأصل هو الدفاع عن أرض الإسلام الفكريَّة -إنْ صحَّ التعبير- كما يدافع المُدافِع عن الأرض الحقيقيَّة.

وفي طريق هذا العلم قابَلَ موجاتٍ من التشكيك فيه هو نفسه، بل اعتباره بدعةً ضالَّةً دخيلةً على منظومة العلوم الإسلاميَّة -مثل التفسير والحديث والفقه-. هذا الرأي قد نبع من أسباب كثيرة مُتشعِّبة؛ منها ما هو متعلِّق بإرادة البعض الحفاظ على المنظومة المعرفيَّة الإسلاميَّة نقيَّةً ملتزمةً بسَمْتِها -أو ابنة بيئتها بتعبير اليوم-، ومنها ما سبَّبه علماء الكلام أنفسهم -وكلّ ابن آدم خطَّاء-. لكن ما يهم هو أنَّ هذا العلم الجليل بالغ الرِّفعة قد أصيب ببعض هذه العوارض التي تعرض لمسيرة العلوم، فكتب الإمام الأشعريّ هذه الرسالة بالغة الاختصار في الردّ على هذا التبديع.

كلّ هذا من الظنّ الذي ساهمت عوامل كثيرة في إشاعته وهو أنَّ القرَّاء غير المتخصِّصين لا قِبَل لهم بكُتُب التراث حتى بنوا بابًا بيننا وبين التراث. وكلّ هذا غير صحيح وبين يدينا رسالة بيننا وبينها أكثر من ألف عام ولا شيء فيها غير مفهوم، بل هي ميسورة الفهم جدًّا رغم أنَّ موضوعها فلسفيّ. وهذا يقودنا إلى حلّ هذا الوهم في أذاهننا وهو أنَّ أمر صعوبة الكتاب لا تتعلَّق بالزمن أبدًا -بالقطع أقصد مع توحيد في اللغة مثل حالتنا-، بل تتعلَّق بأسلوب مَن يكتب -فهناك مُحدَثُون كثيرون أسلوبهم غاية في الصعوبة رغم معاصرتهم لنا، والعكس صحيح-، وموضوع الكتابة، ومدى معرفة القارئ عنه، وغيرها من عوامل هي السِّرّ وليس التراث.

- قيمة هذه الرسالة ولماذا نطرحها؟

وقبل أنْ أعرض لما في الرسالة من نبوغ بالغ، أقفُ وقفةً عند سؤال يطرحه الذهن النابِهُ: لماذا الاهتمام بهذه الرسالة؟ أو لماذا نقرأ هذه الرسالة؟ ولِمَ اخترتها خاصَّةً لأنوِّه على أمرها؟ .. وهذا سؤال القيمة -الذي ننسى دائمًا حينما نؤلِّف أنْ نسأل أنفسنا إيَّاه؛ فنجد أنَّنا أضعنا وقتنا ووقت القارئ فيما لا داعي إليه أصلاً-. وسألخِّص قيمة هذه الرسالة في النقاط الآتية:

- أنَّها جزء من التراث الإسلاميّ -وهذا وحده قيمة- لكنَّها تثبت أيضًا أمرًا هامًّا للغاية -أو بالأحرى تدحض شائعة راجتْ بيننا اليوم- وهي أنَّ كُتُب التراث صعبة مُكدَّة مُتعبة لا متعة في قراءتها، فلماذا نتجشَّم كلّ هذه الصعوبة في محاولة قراءة كتاب تُراثيّ في حين أمامنا الكثير من الكتب الحديثة سهلة العبارة مَقدور على فهمها؟ كلّ هذا من الظنّ الذي ساهمت عوامل كثيرة في إشاعته وهو أنَّ القرَّاء غير المتخصِّصين لا قِبَل لهم بكُتُب التراث حتى بنوا بابًا بيننا وبين التراث. وكلّ هذا غير صحيح وبين يدينا رسالة بيننا وبينها أكثر من ألف عام ولا شيء فيها غير مفهوم، بل هي ميسورة الفهم جدًّا رغم أنَّ موضوعها فلسفيّ. وهذا يقودنا إلى حلّ هذا الوهم في أذاهننا وهو أنَّ أمر صعوبة الكتاب لا تتعلَّق بالزمن أبدًا -بالقطع أقصد مع توحيد في اللغة مثل حالتنا-، بل تتعلَّق بأسلوب مَن يكتب -فهناك مُحدَثُون كثيرون أسلوبهم غاية في الصعوبة رغم معاصرتهم لنا، والعكس صحيح-، وموضوع الكتابة، ومدى معرفة القارئ عنه، وغيرها من عوامل هي السِّرّ وليس التراث.

- التعرُّف على مدى الأمانة العلميَّة التي يمتاز بها غالب التراث الإسلاميّ؛ الذي انبنى على حُرمة الكذب على الآخر -ولعلَّ تحريم النقل الكاذب في الأحاديث النبويَّة وتحريم الكذب المُشدَّد في الإسلام عامَّةً هُما السبب-. وليس معنى ذلك أنَّ المسلمين لا يكذبون -والأحاديث الموضوعة على النبيّ موجودة مُثبَتة من قبل العلماء-، بل معناه أنَّ غالب المؤلَّفات امتازت بهذا لأنَّها في دائرةٍ تُحافِظُ على هذا الخُلُق. ودليل هذا في الرسالة هو أنَّ الأشعريّ -رحمه الله- قد أورد كلام المُخالف وأدلَّته مَورِدَ الدليل لا مَورِدَ الانتقاص والتحريف، حتى إذا وقفتَ عند عرضه لكلامهم دون إكمال لاقتنعتَ به من أسلوبه. ويذكرنا هذا بنموذج آخر أكبر في الحجم هو كتاب الإمام “الغزاليّ” “مَقاصد الفلاسفة” الذي أورد فيه آراء الفلاسفة قبل أنْ يردّ عليهم في كتاب آخر باسم “تهافُت الفلاسفة”. وفيه السلوك نفسه الذي في هذه الرسالة.

- الإسناد في أوَّل الرسالة؛ حيث بدأت بصفحة كاملة تحمل سند الرسالة إلى الإمام الأشعريّ. وهنا ننوِّه إلى غير العارفين الذين قد يظنون أنَّ سلوك الإسناد (والإسناد يعني تتبُّع سند القول من الناقل حتى القائل) خاصٌّ بالحديث النبويّ فقط، فإنَّ غالب الكُتُب -خاصَّة القديمة- في أوَّلها الإسناد من ناقليها حتى قائلها أو مُمْلِيْها، حتى دواوين الشِّعر. ليكون واضحًا أمام القارئ الحديث أنَّ الإسناد سلوك رئيس عند المسلمين بغضّ النظر عن شُهرة المنقول أو جهالته.

- الأمر الأخير هو أصالة الاستدلال العقليّ في التراث الإسلاميّ. وأقصد به أنَّ الاستدلال العقليّ الذي مارسه علماء الإسلام جميعًا في الأصول أو الفروع نابع من أصول الإسلام نفسها القرآن والسُّنَّة، فليس لدى المسلمين تعارض بين عقل ونقل من الأساس. وغالب الحديث في هذه القضيَّة هو على حدّ التوهُّم ليس أكثر. والدليل سيكون في الاستعراض.

- مضمون الرسالة:

أورد الإمام في بدء الرسالة شيوع الرأي بأنَّ الاشتغال بعلم الكلام بدعة، ثمَّ ركَّز دلائل هذا الرأي في الآتي:

- لو كان الكلام -يقصدون موضوعات هذا العلم- هُدًى ورشادًا لتكلَّم فيه النبيّ وخلفاؤه وأصحابه.

- لو كانت موضوعاته من الدين لمَا مات النبيّ دون الحديث فيها، بعد أنْ أكمل للمسلمين دينهم. وبعد الكمال لا يبقى إلا ما هو خارج عن الدين.

- عدم وجود هذه الموضوعات في التراث النبويّ لا يخلو من أمرَيْن: إمَّا أنْ يكونوا علِمُوا بها وسَكَتُوا؛ وبهذا يكون سكوتنا عنها أيضًا أفضل. وإمَّا لمْ يعلموها وجهلوا أمرها؛ وبهذا يمكننا أيضًا السكوت عنها وعدم الحديث فيها.

وقبل التعرُّض لنقض الأشعريّ لهذه الآراء لا بُدَّ من التنويه أنَّ موضوعات علم الكلام غالبها نشأ مع نشأة الحوار الإسلاميّ المسيحيّ واليهوديّ -أيْ أنَّ غالب ما في موضوعات هذا العلم هو بالفعل دخيل على الإسلام. ليس هذا بالقطع لأنَّ المُتكلِّمين -علماء الكلام- هُم مَن أدخلوها، بل لأنَّ الصراع الفكريّ هو الذي أفرزها وفرضها فرضًا على الأجواء ساعتها. وهذا لا يُسمَّى بدعة أبدًا، بل هو “استجابة حضاريَّة” لداعي استجدَّ على أمَّة الإسلام، فلبَّى هؤلاء النَّفرُ من المفكرين والعُلماء للذود عن الإسلام وأهله. وحاوروا القوم الآخرين بأدواتهم وبكلّ أداة مُمكِنة صانعين أحد أفضل مدارات الحضارة الإسلاميَّة.

والأمر الثاني الذي أودّ التنويه عنه هو أنَّ التراث النبويّ لمْ يخلُ من حوارات مُشابهة بين الرسول -صلَّى الله عليه وسلَّم- وبين اليهود والنصارى وأتباع الديانات الأخرى. لكنَّ المنقول هو أنَّ النبيّ الكريم حاورهم وقلَّما أو نادرًا ما يُذكر من أمر الحوار شيء. فالادعاء الأوَّل هذا منقوض بالأصل لا بفرع الدليل العقليّ والنقليّ الذي سيأتي به الأشعريّ. بل كان الأولى عدم إثارة هذه الشُّبهة ابتداءً من المُشنِّعين على المتكلمين.

ردَّ الإمام الأشعريّ على الرأي السابق من ثلاثة أوجه. هي:

- قلب السؤال عليهم في مسألة الاستدلال بالنبيّ -هذا على فرض عدم وروده عن النبيّ أصلاً-؛ فكما لمْ يأتِ عنه أنَّه تكلَّمَ في تلك الموضوعات لمْ يأتِ عنه نهيٌ عن الكلام عنها -يقصد بطريق الأَوْلَى-. ومعنى ذلك أنَّ النهي عنها من المخالفين لعلم الكلام في حد ذاته بدعة. ولعلَّنا نلاحظ الذكاء الذي يمتاز به علماء الكلام وسرعة بديهتهم وسعة طُرُقهم في النقض والتفنيد.

- النبيّ لمْ يجهل شيئًا من علم الكلام كما ادَّعى أصحاب هذا الرأي، بل هي موجودة -يقصد موضوعات العلم- في القرآن والسُّنَّة. ثمَّ أتى بأمثلة كثيرة سنقف على بعضها.

- أنَّ ما فعله علماء الكلام هو ما فعله علماء الفقه. كلاهما اجتهد في قَبَس نصّ يُعمل العقل فيه، الفارق أنَّ علم الكلام موضوعه أصول الدين، وعلم الفقه موضوعه فروع الدين. وهنا يجب أنْ أنوِّه على أمر لم يورده الأشعريّ أنَّ أصحاب المذاهب الفقهيَّة العُظمى أيْ الأئمة الأربعة كانت لهم آراء كلاميَّة من الممكن الاطلاع عليها في السِّفر العظيم “نشأة الفكر الفلسفيّ في الإسلام” تأليف الدكتور “علي سامي النشَّار” في الجزء الأول، الباب الثالث؛ حيث أفرد لكلٍّ منهم حديثًا يعرض فيه آراءه. وهنا نسأل لماذا تحدَّث هؤلاء في هذه الموضوعات، بل لماذا تحدَّث فيها الرسول نفسه. وتبرز أمامنا الإجابة واضحة تمام الوضوح وهي مُجابهة الآخر الذي نقابله -حتى إذا أسلم وصار مُسلمًا- وقد تشرَّب من منظومة فكريَّة أخرى مختلفة، مِمَّا يجعله يطرح أسئلة مغايرة للمسلم الأصيل، فما بالنا بالذي أراد النَّيْلَ من الدين! .. كما نُلبِّي دواعي النشاط العقليّ الطبيعيّ للإنسان المسلم الذي بدوره يطرح أسئلة. وغيرها الكثير مِمَّا يوضِّح حتميَّة هذا العلم، وأنَّه لم يأتِ نوعًا من الترف العقليّ بل ضرورة حضاريَّة عظمى.

- نتيجة بحث الإمام الأشعريّ:

وبعدها يصل الإمام الأشعريّ إلى نتيجة أرادها منذ البدء أنْ لا بُدَّ للعلماء -في فروع الدين وأصوله- أنْ يتناولوا موضوعات العقل البشريّ ومُستجدَّات العصر بالنقاش والتوضيح والبحث والدراسة حتى يعلم حُكمَها الجاهلُ بها، ونتوقَّى جميعًا أنْ ننزلق إلى انحرافات فكريَّة أو رُوْحِيَّة. وهنا أيضًا يجب أن أنوِّه أنَّ هذه النتيجة يجب إعمالها في السلوك العلميّ نفسه حتى لا نجعل العلم طريقًا للانحرافات -كما ظهر للأسف بين بعض علماء الأصول والفروع-. فيجب الترشُّد في كلّ الأمور، ومعرفة مقاصد الأشياء حتى لا نضلّ عنها.

- بعض النماذج التي تدلّ على أصالة الاستدلال العقليّ:

وهنا سأورد بعض النماذج التي تدلُّ على أمور أحببت التنويه عليها. وسأحاول ترك السياق للنصّ الأصليّ حتى نعلم جميعًا أنَّه نصّ سهل جدًّا من الممكن أنْ يقرأه أيّ أحد. وما بين القوسَيْن هو إضافة من قِبَلي للتوضيح أو للشرح المُختصر.

النموذج الأوَّل: يقول الأشعريّ: “فأمَّا الحركة والسكون (وهما من موضوعات علم الكلام) فأصلهُما موجود في القرآن وهُما يدلَّانِ على التوحيد، وكذلك الاجتماع والافتراق (أيْ كذلك هذانِ يدلِّانِ على التوحيد) قال -تعالى- مُخبِرًا عن خليله إبراهيم في قصَّة أُفُول الكوكب (يقصد القصَّة في سورة الأنعام من الآية 74) دلَّ على أنَّ ربَّه لا يجوز عليه شيءٌ من ذلك؛ وإنْ جاز عليه الأُفُول والانتقال من مكان إلى مكان فليس بإله”. وهذا النصّ يعلمنا أنَّ الاستدلال العقليّ بأمور يبدو أنَّها غريبة عن الإسلامِ وأصولِه لمْ تكُن إلا من النصّ نفسه، كما يُعلمنا بطريق الاشتغال العقليّ في إخراج الدلائل العقليَّة من النصوص.

النموذج الثاني: يقول: “وأمَّا الكلام في أصول التوحيد فمأخوذ أيضًا من الكتاب قال الله -تعالى-: (لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا) -الأنبياء 22- وهذا الكلام مُوجَز مُنبِّه على الحُجَّة بأنَّه واحد لا شريك له، وكلام المتكلمين في الحِجاج في التوحيد بالتمانُع والتغالُب (يقصد دليل التمانُع) فإنَّما مرجعه إلى هذه الآية”.

النموذج الثالث: وهنا نجد مثالاً على تقديم الاستدلال العقليّ على النصّ، ثمَّ نرى عرضه الدليل العقليّ الذي أتى به على النصّ أيضًا. يقول: “وبذلك نحتجُّ على مَن قال: إنَّ الله -تعالى وتقدَّسَ- يُشبه المخلوقاتِ وأنَّه جسم (هذه هي الدعوى والآتي ردُّه). نقول له: لو كان يُشبهُهُ شيءٌ من الأشياء لكان لا يخلو من (وهنا يستخدم طريق القِسمة العقليَّة) أنْ يكون يُشبهُهُ من كُلِّ جِهاتِهِ أو يُشبهُهُ من بعض جِهاته. فإنْ كان يُشبهُهُ من كلِّ جِهاته وجَبَ أنْ يكون (أيْ الله) مُحدَثًا (أيْ لمْ يكنْ ثمَّ استحدِث) من كُلِّ جِهاته، وإنْ كان يُشبهُهُ من بعض جهاته وجَبَ أنْ يكون مُحدَثًا مثله من حيث أشبهَه؛ لأنَّ كلَّ مُشتبهَيْنِ حُكمُهُما واحدٌ فيما اشتبها له. ويستحيل أنْ يكون المُحدَثُ قديمًا والقديم مُحدَثًا (وهذه هي المُسلَّمة التي تبطل الادعاء). وقد قال الله -تعالى وتقدَّس- (لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ) -الشورى 11-، وقال (وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ) -الإخلاص 4-“.

ونستخلص الآتي: أنَّ المتكلمين لمْ يكونوا بعيدين عن النصّ الشرعيّ، بل كانوا يجتهدون في فَلَكه ومَداره قرآنًا وسُنَّةً، وأنَّ استدلالهم العقليّ كان من النصّ وفي خدمته، وأنَّ هدفهم الرئيس كان هو الدفاع عنه. ولا أقصد من هذا أبدًا أنَّهم كانوا على سواء السبيل طوال الوقت. فالسبيل الواضح موجود بطريق اليقين في الكتاب والسُّنَّة. وهذا ما يجب الإيمان به والاستمساك بما فيه.

وفي النهاية فليست هذه دعوى للاهتمام بالقضايا التراثيَّة الكلاميَّة، بل نموذج للتراث الكلاميّ الذي ناقش قضايا عصره في سبيل الصدّ عن الإسلام، وصُنع نقاشات عقليَّة جدِّيَّة تتناول أصلاب المُشكلات لا أعراضها. وهذه دعوة إلى فعل الشيء نفسه -من المتخصِّصين فقط أقصد- في قضايا العصر الذي نحن فيه، لا عصر آخر.