“يا حلاج، لقد فتحت في الإسلام ثغرة لا يسدّها إلا رأسك”

“الجنيد” الصوفي المعروف وشيخ الحلاج ذات يوم.

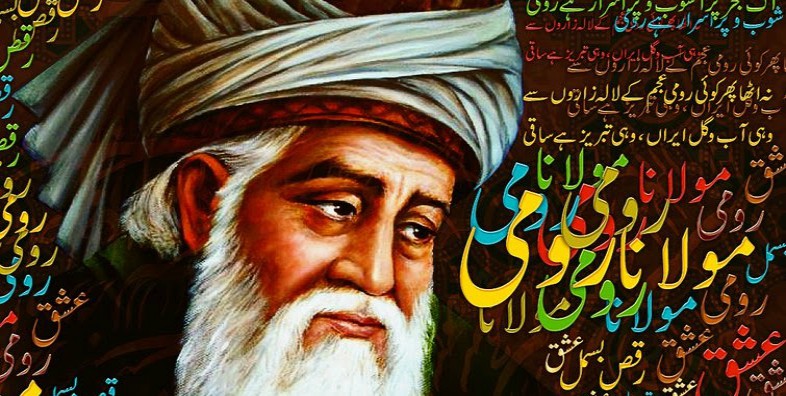

يشيع اليوم الحديث عن الصوفيَّة بوصفها “وجهاً مقبولاً” للتديّن، أو صورة ذات رونق مبهر للإسلام تغري بتتبّعها، أو بوصفها المنطقة التي يمكن أن يلتقي عندها الإسلام بغيره من الأديان، أو حتّى بوصفها نافذة للهروب من الواقع. وفي سياق هذه المحاولات المختلفة للتعامل مع الصوفيَّة يأتي هذا المقال.

لنبدأ بـ”الحلاج”

اجترح الحلاج-الصوفي العظيم- أفكاراً ومقولات قلّبت عليه حتّى المتصوّفة أنفسهم، في وقتٍ كانت الأزمات السياسيَّة تعصف بدولة الخلافة العبّاسيَّة من شتّى الاتّجاهات، فالحلاج هو الذي قال له شيخه الجنيد غاضباً: “أية خشبة ستفسدها” في إشارة إلى موته مصلوباً، وهو الذي قال له الوزير علي بن عيسى مستفّزاً من بعض مقولاته الدينيَّة الجريئة والمربكة: “ما أحوجك إلى أدب” في إشارة إلى التأديب بالقتل، وهو نفسه قد صاح ذات يوم بسوق بغداد بعدما تملّك منه الوجد: ” أيها الناس، اعلموا أنّ الله قد أباح لكم دمي فاقتلوني.. اقتلوني تؤجروا وأسترح .. اقتلوني تكتبوا عند الله مجاهدين، وأكتب أنا شهيداً” وهو الذي يوم قطعوا يديه، في مقدّمة عمليَّة إعدام استمرّت ثلاثة أيّام متّصلة، غسل وجهه بدمائه وقال: “ركعتان في العشق لا يجوز وضوؤها إلا بالدم”.

لقد زاد الحلاج في العشق، وزاد في تعبيره الجريء عمّا يدور بعقله وقلبه، بشكلٍ صادم ومربك، اعلى ممّا يمكن أن يحتمل مجتمعه الذي مزّقته الفتن.

نعم، لقد “تطرّف” الحلاج، تطرّف في العشق والوجد الإلهي، تطرّف في فرض حالته على المجتمع، كفرد- إنسان مفرد، يسعى إلى الله بجنون، تطرّف في الصدق والاستماتة على الوصول، تطرّف في توريط مجتمعه في أزمته الروحيَّة، تطرّف حتى هدّدت “فتنته” سلامة المجتمع، فقطع المجتمع رأسه.

أيهما إذن المتطرّف حقا: هل من فتح الثغرة بمقولاته وأفكاره الجامحة وحيّر الناس وكاد يفتنهم، أم من سدّها بقطع الرقاب والجلد والصلب؟ أم أن الموقف هنا “تطرّف وتطرّف مضاد”؟ أيهما هو البادئ إذن؟ وأيهما إذن “تطرّف محمود” وأيهما “تطرّف مرذول”؟ أم أنّ كل “تطرّف” مرذول؟

داعش والنظام العالمي

في المقابل من “التصوّف” ذلك الوجه الرائج والمحبّب للتدين، يقبع تنظيم “داعش” بوجهه العابس، ودمويّته التي لا ترحم، وقسوته المقيتة. وأكثر ما ستفزّ الناس في مسألة “داعش” هو الحديث عن مصدر هذه الدمويَّة البشعة: أم أن الإسلام بريء منها وما هي إلا صنيعة سوء الفهم والتفسير كما يقول آخرون؟

وبغض النظر عمّا تمثّله داعش بالنسبة للإسلام وتعاليمه، وبغض النظر أيضاً عن معرفة مصدر الوحشيَّة والدمويَّة في ممارساتها، حاول معي أن تنظر إلى “داعش” باعتبارها ظاهرة تحتاج إلى تفسير وفهم، بعد قليل من الاجتهاد في تحييد مشاعرك تجاهها سواء كنت مؤيّداً لها أو رافضاً.

“داعش”.. ذلك التحرّك العابر للحدود، والذي يطعن في كل مسلّمات العالم، لا يمكن فهمه إلا باعتباره هجمة دمويَّة متطرّفة على “نظام العالم” الذي ترك الساحة لتشكّل نظاما جديدا لم تتّضح بعد معالمه، لكن الأكيد أنه سيناسب المتغيّرات التي طرأت على وعي الناس وأفكارهم وقيمهم، وتنامي الشبكات الاجتماعيَّة عابرة الحدود، والتواصل والتنظيم عن بعد، والفضاء الإلكتروني …الخ.

لا يجب أن يفهم من حديثي السابق أي محاولة للدفاع عن داعش أو تبرير ممارساتها، قطعاً ليس ذلك هو المقصود، إنما المقصود هو فقط محاولة النظر إلى داعش في سياق أوسع، ومحاولة فهم ذلك الحضور من حيث دلالته على اهتزاز “النظام” الذي يحكم العالم اليوم.

أقصد

بـ”نظام العالم” أشياء كثيرة؛ مفهوم الدولة وتعريفها، حدود سلطتها على

المجتمع والفرد، نظام السوق، ثقافة الاستهلاك، سلطة رجال الأعمال، الشركات عابرة

القارات، سايكس- بيكو، التحالفات الدوليّة الكبرى، الاتّفاقيّات، الفيتو، إسرائيل،

مشروع الإسلام السياسي بامتداداته الدوليَّة، تعريف الأقليّات، منظومة حقوق

الإنسان الدوليَّة.. الخ. أعني اختصاراً: القرن العشرين بكل ما فيه.

لقد بالغ هذا النظام في الظلم، بالغ في رعاية مصالح فئات بعينها على حساب ملايين

البشر الذين يموتون في المجاعات التي يمكن للعالم أن يمنعها، والنزاعات الأهليَّة

التي يمكن للعالم أن يحلّها، لكنه لا يفعل، لماذا؟ لأنّ هذا العالم لديه

“نظام” يجب اتبّاعه. وبطبيعة الحال، ليست “داعش” بطبيعة الحال

هي البديل “العادل” لهذا النظام “الظالم”.

الفرد والمجتمع/ الذات والآخر/ المفرد والجمع

يمكن فهم مقولة الحلاج: “أنا الحقّ” على وجهين، وجهها الأول الذي يعرفه كل مطّلع على أفكاره، بما تعنيه من إنكار وجود كل شيء إلا الله، بمعنى الفناء الكامل فيه وإنكار وجود أي شيء. حتى الذات الفرديَّة- سوى الله، فالله بهذا المعنى ه كل شيء ولا شيء غيره.

بينما يمكن فهم العبارة نفسها على الوجه الآخر تماماً، وهو على الأغلب الوجه الذي فهمه العامّة حينها بمعنى إنكار الآخر تماماً، واحتكار الذات الفرديَّة للحقيقة، والتيه الكامل في الذات، إلى حدّ “التألّه” وهي التهمة التي رمي بها الحلاج بالفعل وما زالت تطارد اسمه حتى اليوم.

ويبدو أنّ هذه هي روح العصر اليوم: الفرديَّة المطلقة، الكفر بكل ما هو إملاء من الخارج، سواء كان هذا الخارج المجتمع، أو الثقافة أو الدين أو حتى الدولة، كل ما هو ليس نابعاً من الفرد فلا قيمة له اليوم.. لا شيء يعلو اليوم فوق الحقيقة التي يحدّدها كل فرد لذاته: هواياته، علاقاته، أسلوب حياته؛ بكلماتٍ أبسط: الفرد اليوم يتمرّد على المجموع.

والربط بين مقدّمة الحلاج والحديث عن روح العصر الفرديَّة ربما يساعدنا على تفسير الرواج العالمي لكل ما له علاقة بالصوفيَّة[i]، روايات وكتب وموسيقى.. الخ؛ ليس للعالم حديث اليوم سوى الصوفيَّة والمتصوفة، كل ذلك صورة من تمرّد الفرد على المجتمع ( أو بمعنى ادق على “الآخر”؛ كل آخر ممتداً حتى يشمل العالم بنظامه وسياساته واقتصاده) هل بدأت تنضج الصورة أمامنا الآن؟

التصوّف والمجتمع

سؤالنا الأول كان: هل يصلح التصوّف إذن كإجابة أو حل لمشكلات التطرّف؟

والإجابة التي

أقترحها هنا هي بالنفي، فالتصوّف إنما هو “حالة معاينة للحقيقة الفرديَّة،

وهي بطبيعة الحال حالة غير نظاميَّة، أي متمرّدة، فرديّة وذاتيَّة تماماً في

طبيعتها، أي لا يمكن تعميمها، وبالتالي لا تصلح لأن تكون نظاماً لإدارة المجتمعات،

ولو صاغ التصوّف قوانين وأنظمة للإدارة، لتحوّل إلى نوادٍ للدراويش والمجاذيب، كما

هو حال غالبيَّة الجماعات الصوفيَّة التي نراها اليوم.

وبينما يحتاج المجموع/ المجتمع الإنساني إلى “قوانين” وإلى “نظام”

ثابت (ستاتيكي) ومعياري لتعريف “الحقيقة” و”القيم” ليدبّر به

شؤونه، تأتي “الحقيقة” التي يطرحها التصوّف “ديناميّة”

ومتحرّكة بشكلٍ متواصل، تهدف دائماً إلى توسيع رقعة الوعي والفردي للمتصوّف في

رحلته باتّجاه الحقيقة المطلقة، باتّجاه اللانهاية.

“دولة الحبّ” نموذج مثالي مستحيل، وحلم جميل غير قابل للتحقّق في هذه الدنيا، فالتصوّف يعزّز المحبَّة والسلام في معناهما الفردي، ويمكن أن يكون ذلك جذاباً للقلوب التي تعبت من الصراع والعراك والقسوة في هذا العالم، لكن التصوّف لا ينشئ “دولة” ولا يصنع “دستوراً” ولا يؤسّس للوائح، على العكس، التصوّف يؤسّس لمبدأ “لا معياريّة الحقيقة”. فالمتصوّفة هم القائلون” “الطرق إلى الحقّ تتعدّد بعدد أنفاس الخلق”، بمعنى أن لكل فرد “حقيقته الخاصّة” بينما في المقابل لا يصلح هذا المبدأ لتطبيقه على مستوى إدارة المجتمع، فإدارة المجتمعات تحتاج إلى تعاريف معياريَّة للحقيقة، تعاريف محدّدة للصواب والخطأ، ما يجب وما لا يجب، حتى ولو كانت قاصرة قياساً إلى الحقيقة الفلسفيَّة الصوفيَّة الواسعة، لكن كونها معياريَّة وثابتة- مؤقّتاً- يعطي للمجتمع ما يحتاجه من مؤسّسات وأنظمة.

يؤسّس التصوّف للتسامح، بينما يدار المجتمع على أساس “التوافق” وتدعو الصوفيَّة للمحبَّة، بينما تحتاج المجتمعات إلى “العدالة”، فالحلاج الذي أعدّوه للقتل، دعا لقاتليه وهو على صليبه، في مشهد يمكن أن يعدّ في عرف الناس (المجموع) قمّة الجنون، بينما في قلب الحلاج وفي “حقيقته الخاصّة” هو قمّة السلام والمحبَّة: تخيّل قانوناً يلزم المقتول بأن يدعو لقاتله بالتوفيق.

بإمكاننا- كأفراد- أن نصل إلى سلام نفسي أكبر عن طريق التصوّف، وبإمكاننا كأفراد أن نقترب من الله أكثر عن طريق التصوّف، وبإمكاننا أن نحلّ مشكلاتنا ومشاحناتنا مع جيراننا وأصدقائنا بفضل المحبّة والتسامح اللذين يرسّخهما التصوّف في قلوبنا، لكن ليس بإمكان التصوّف أن يكون أفقاً لتأسيس مجتمع، أو حلاً للصراعات والحروب، أو دستوراً لتأسيس دولة.

التطرُّف

بإمكاننا إذن أن نخرج من الرحلة السابقة بتعريف للتطرّف يمكنه أن يجيب على بعض الأسئلة التي طرحناها سابقاً. فالتطرّف في هذا السياق هو: تغوّل الفردي على الجماعي أو العكس، فالفرد مطالب من قبل مجتمعه بدرجة ما من “الالتزام” والانصياع لأنظمة وقاعد، تتعدّد مصادرها من الدين إلى الثقافة إلى العرف، وفي المقابل يحتاج الفرد من المجتمع وقوانينه ان تحفظ له مساحة خاصّة يمارس فيها حرّيّته ويعبّر فيها عن ذاته، لكن تبقى الإشكاليَّة دائماً في تحديد هذه الحدود بين الفرد والمجموع.

خاتمة

ولذلك نقول بإن

هذا التدافع بين الفرد والمجموع من سنن الكون الأزليَّة، وستبقى إلى النهاية هذه

الجدليَّة في دوران، ينتصر المجموع أحياناً قاهراً الفرد في مساحاته الحرّة،

ويتمرّد الفرد أحياناً، كما يحدث اليوم وكما تمرّد الحلاج وكما تتمرّد وول ستريت،

طاعناً في مسلمات النظام وطاعناً في حقيقته القاصرة، دافعاً إياها إلى مستوى أعلى

من الحقيقة، أو من حقيقة إلى حقيقة أخرى أكثر اتّساقاً مع العصر وقيمه.

[i] كأنّ هذا الجمهور العريض للصوفيَّة يريد التصوّف مقلوباً، فهو لا يطلب منه فناء الذات في الآخر المطلق كما عني الحلاج بعبارته على وجهها الصحيح، وإنما يطلب هذا الجمهور من التصوف معناه الظاهري، أي المعنى الذي فهمه العامّة حينها، هو على العكس تماماً التمركز الشديد حول الذات والانفصال عن كل آخر، ولذا ترى رواج الصوفيَّة مسألة ظاهريَّة أقرب إلى “الموضة”: روايات وموسيقى وصور وحفلات، دونما الخبرة الروحيَّة العميقة التي هي جوهر التصوّف في الأساس، ودونما كذلك البعد الاجتماعي للتصوف الذي كان يحدو بالمتصوف إلى الانخراط الحقيقي في قضايا المجتمع، وهذا تجده لدى المتصوّفة منذ إبراهيم بن أدهم مروراً بالحلاج وحتى الجيلاني، وقد انخرطوا جميعاً في قضايا اجتماعيَّة كالفقر والاستعمار (قتال المحتلّ) .. الخ، بينما الرائج اليوم من التصوّف، الجلابيب الواسعة وأغطية الرأس المولويّة وموسيقى الناي التركيَّة.